楊連第:登高英雄傳奇

中國鐵道建筑集團有限公司

暮春時節,薄霧如紗,細雨如絲,兩山間的樹木蒼翠欲滴,隨風搖曳,給煙鎖霧罩的隴海鐵路八號橋增添了幾分神秘的色彩。

在隴海鐵路八號橋下,赫然醒目的“英雄登高處”標牌、橋墩上裸露的鐵夾板,雖已被時間涂抹得斑駁滄桑,但依然向每一個經過的人無聲地訴說著楊連第曾經在此創下的登高壯舉和“登高精神”。

70余年來,楊連第“登高精神”滋養了一代又一代“登高傳人”奮勇拼搏,續寫了一頁又一頁建設祖國、強企富工的壯美詩篇。

隴海線上嶄露頭角

1949年,解放戰爭進入最后的大決戰階段。國民黨當權者狼狽逃竄之際,炸毀了大西北的咽喉要道——隴海鐵路八號橋。是年8月,楊連第所在鐵道兵一師一團接受了修復隴海鐵路八號橋的艱巨任務。

八號橋修建于1922年,位于隴海鐵路洛陽至潼關段、三門峽市觀音堂鎮觀音堂村以西三公里的崇山峻嶺之中,全長152米,共有橋墩5座,最高的橋墩45米,是當時全國第一高橋,位居聞名全國的三大險要工程之列。在當地觀音堂村村民中,傳頌著 “八號頂,八號頂,掉下來,摔成餅”的民謠。

被炸毀的八號橋,斷裂的橋梁橫躺在山谷中,5座混凝土橋墩滿目瘡痍,在兩山之間凄涼地矗立著。要修復橋梁,必須先爬上橋墩頂部,但在人力物力短缺的情況下,如何才能登頂?

滄海橫流,方顯英雄本色。在那波瀾壯闊、英雄輩出的時代,楊連第這樣普普通通的新戰士展現出了應有的風采。

一連幾天,楊連第和十幾名戰士圍著橋墩來回轉,細心觀察、冥思苦想。深夜,楊連第獨自到橋墩下觀察,借助月光,他看見二號橋墩的向光一面,有兩行排列不規則的鐵夾板裸露在外面。再細看,每個夾板都有個圓孔,他心里有了底。第二天,楊連第勇敢地向上級提出“利用墩面上凸出來的鐵夾板,綁扎單面云梯登上去”的想法。這一辦法經過廣泛討論、反復研究,得到大家的贊同,團首長最終批準了這個方案。

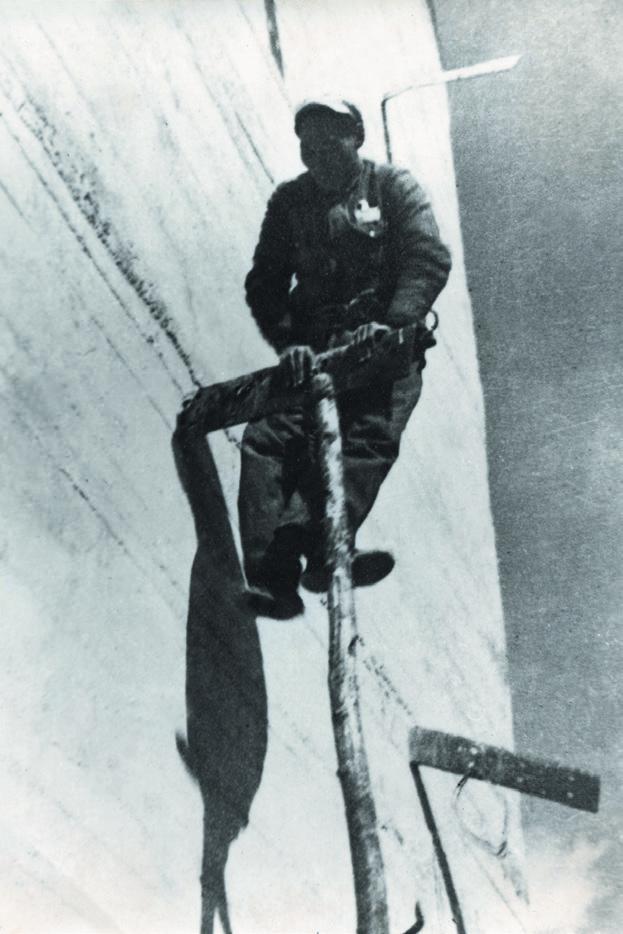

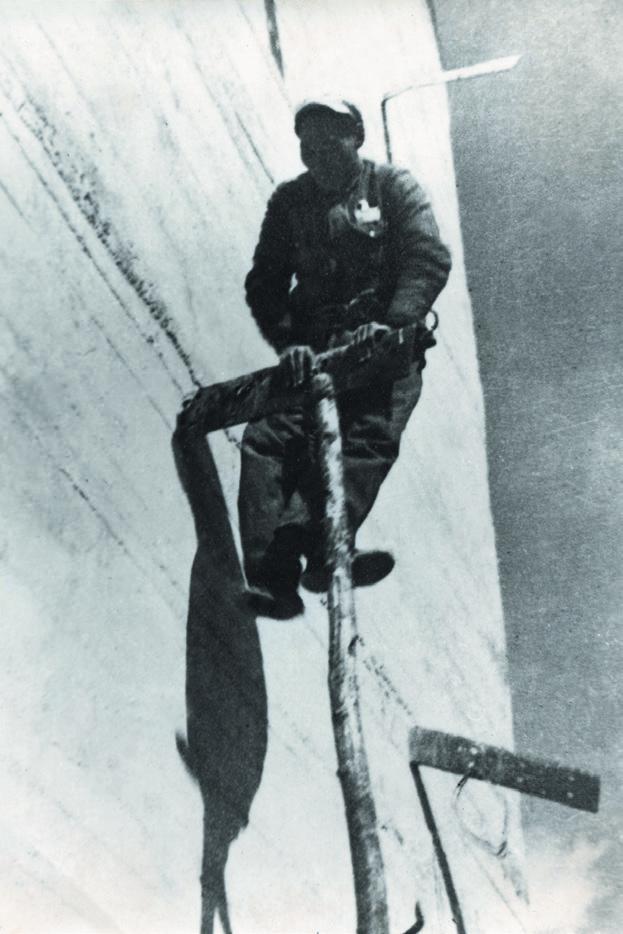

1949年9月20日上午,登高開始,附近的老百姓紛紛前來觀戰。團政委將一面紅旗授予楊連第,莊嚴地講道:“同志們,全團都在注視著你們。你們是修復八號橋的先鋒,這面紅旗你們要想方設法插到墩頂上!”楊連第堅定地回答:“請首長放心,我們保證完成任務!”然后舉起帶鉤的桿子,靠近橋墩,勾住鐵夾板的圓眼,抓住桿子爬了上去。橋墩上裸露出來的鐵夾板只有四指寬、30厘米長,僅可站立一個人,楊連第靠一根帶鉤的木桿,登上鐵夾板,然后一只手扶著墩壁,另一只手再舉著木桿勾住上面的鐵夾板逐級攀登,一旦體力不支或者稍有不慎,就會粉身碎骨。

當楊連第登到20多米高的時候,鐵夾板越來越稀少,由間隔3米變為間隔5米,楊連第試了幾次都勾不到上面的鐵夾板,急得班長刁樹貴直冒汗,在下面大聲喊道:“危險,快停下來!”楊連第只是向班長喊了一聲:“放心吧!”然后深吸一口氣,踩著鐵夾板,踮起腳尖,用一只手按著光滑的水泥墩面,另一只手舉桿,沉著地用桿鉤勾住了上面的圓孔,隨即便縱身爬了上去。下面的戰友們無不為他捏了一把汗。隨著楊連第大喊一聲:“同志們,上啊!”戰友們也順著楊連第放下來的繩索,跟著將云梯搭了上去。

然而,當楊連第就要攀登到墩頂時,卻被突出來的橋墩帽檐擋住了,筆直的長木桿不能拐彎,無法勾到墩頂的鐵夾板,意外的情況讓在場的人們都屏住了呼吸。這時,楊連第發現上面有一根被炸斷的鋼軌突出在墩檐外,便解下腰間的繩子,甩上去套住鋼軌,試拉了幾下,然后用兩腳登著墩壁向上攀。剛上攀了幾步,楊連第就感到雙手被繩子勒得酸疼、身體沉重。但他咬緊牙關,終于抓住鋼軌,翻身躍到墩頂。當他掏出懷中的紅旗高高舉起時,橋下一片歡呼。前來現場觀戰的老百姓都驚奇地贊嘆:“解放軍真是天兵天將啊!”

成功登頂后,整平墩頂又是一項艱巨的任務。二號墩頂約有26立方米的鋼筋混凝土必須在10天內全部鏟掉,為了搶時間完成任務,楊連第只身一人,在3平方米面積的墩頂,僅靠一塊木板作掩護,用土炸藥連續爆破100多次。他的耳朵被震聾了,頭被震暈了,仍然堅持不下火線,直到完成全部任務。

10月18日,八號橋重新架好,提前20天勝利通車。鐵道兵團黨委給楊連第記大功一次,并授予他“登高英雄”的光榮稱號。

1950年10月,楊連第出席全國第一屆工農兵戰斗英雄、勞動模范代表大會,并被選入大會主席團,受到毛澤東主席的接見。

入朝參戰屢立奇功

1950年10月,抗美援朝戰爭爆發,楊連第報名參加中國人民志愿軍鐵道兵團,被編入一師一團一營一連入朝參戰。次年1月,沸流江大橋被炸斷,上級令一團四連在7天時間內修復,四連請楊連第指導施工。

楊連第隨即趕往工地。經細心觀察,基本掌握敵機出沒規律后,他指揮戰友們采取“貓戲耗子”的戰術推進搶修工作。敵機來襲,他們就順著事先系好的繩子,下橋隱蔽;待敵機一走,他們又馬上順著繩子上橋搶修。這個戰術打破了晚上借助夜幕修橋的慣例,開創了戰爭期間白天照樣可以修復橋梁的奇跡,使修復任務提前3天圓滿完成。

1951年7月,楊連第所在的一連接到8天內修復清川江大橋的命令。當時正值雨季,洪水暴漲,楊連第再次挺身而出,冒著被卷入洪水的危險,踏著水面上漂浮的積木抵達對面橋墩,然后帶著兩個小組,在被炸毀的橋墩之間架起了吊橋。之后,楊連第又提出再架設鋼軌浮橋,并用鋼軌交叉插至江底錨定的方案。經過30個晝夜的苦戰,終于將大橋修復。

為表彰楊連第的突出貢獻,上級又給他記大功一次、小功兩次,他領導的一排榮立集體功。

同年9月,楊連第參加了鐵道兵團在沈陽召開的第一屆英模代表大會,出席在京舉行的全國鐵路勞動模范代表會議,并當選志愿軍國慶觀禮代表。10月23日至11月1日,楊連第應邀列席參加了全國政協一屆三次會議,再次受到毛澤東主席等黨和國家領導人的親切接見。

1952年3月,已升任連隊副連長的楊連第回到了朝鮮戰場,隨連隊緊急增援百嶺川大橋。這里是滿浦線上的樞紐,我軍反“絞殺戰”的重要陣地。在上有飛機轟炸、下有定時炸彈威脅的情況下,楊連第和他的戰友們戰勝千難萬險,堅守76晝夜,連續搶修大橋26次,始終保證交通大動脈的暢通。

5月,楊連第所在連隊再次轉戰到了清川江。5月15日這天,楊連第正和戰士們起梁,一顆定時炸彈爆炸了,一塊彈片擊中了楊連第的頭部,祖國的好兒子——楊連第倒下了,年僅33歲!

在抗美援朝的日日夜夜里,楊連第和戰友們用特有的堅韌、毅力和犧牲精神,搶修、搶建橋梁23 000多次,搶修便線、便橋120多公里,搶修各種線路14 600多次,搶修隧道120多次,線路長度總計達550多公里,用生命和鮮血筑起了一條“打不爛炸不斷”的鋼鐵運輸線。

對此,美國合眾社曾發出如下電文:“在差不多一年來,美國和其他盟國的飛機一直轟炸共產黨的運輸線,在北朝鮮仍有火車在行駛……坦白地說,他們是世界上最堅強的建設鐵路的人。”美國第八集團軍司令范弗里特也不得不感嘆:“雖然聯軍的空軍和海軍盡了一切努力……然而共產黨仍以令人難以置信的頑強毅力把物資運到前線,創造了人間奇跡。”后來,反映鐵道兵戰斗歷史的小說《激戰無名川》也是以這段歷史為原型改編而成。

“登高精神”薪火相傳

楊連第犧牲后,中國人民志愿軍領導機關于1952年6月4日發布通令,為楊連第記特等功,授予“一級戰斗英雄”稱號,并命名楊連第生前所在的鐵道兵團一師一團一營一連為“楊連第連”。國家鐵道部將隴海鐵路八號橋命名為“楊連第橋”,將大橋附近車站命名為“楊連第站”,并在橋頭修建楊連第紀念碑和楊連第紀念館。

1953年3月16日,楊連第烈士靈柩被安葬在沈陽抗美援朝烈士陵園,與志愿軍特級英雄黃繼光、楊根思,一級英雄邱少云、孫占元等烈士相伴共眠。6月25日,朝鮮民主主義人民共和國最高人民會議常任委員會,追授楊連第“朝鮮民主主義人民共和國英雄”稱號和金星獎章、一級國旗勛章。

1957年5月15日,在楊連第犧牲5周年之際,朱德元帥親筆題詞:“繼承革命傳統,建設偉大祖國。”彭德懷元帥題詞:“楊連第烈士熱愛勞動、熱愛祖國的英勇頑強、奮不顧身的國際主義精神,將永遠活在中國人民和朝鮮人民心中。”

1975年10月25日,楊連第夫人閻福珍作為唯一烈士家屬代表,應邀參加中國人民志愿軍赴朝參戰25周年慶典,受到朝鮮人民貴賓般的歡迎。

1982年6月,楊連第連指戰員盛情邀請閻福珍及長子楊長林、長女楊長云、次子楊長勇、次女楊長榮及長孫到連隊,向英雄的家人匯報了30多年來連隊取得的成就和進步。

1991年5月15日,楊連第漢白玉雕像在原鐵道部第十一工程局襄樊市(現襄陽市,下同)榮史館前落位。時任國家副主席王震親筆為雕像題名“登高英雄楊連第”,原鐵道部部長李森茂到會為楊連第雕像揭幕。鐵道部第十一工程局榮史館分別被鐵道部、湖北省和襄樊市命名為“愛國主義教育基地”。

2019年,在新中國成立70周年之際,楊連第被黨和國家授予“最美奮斗者”榮譽稱號。

在楊連第犧牲后的半個多世紀里,楊連第精神在祖國大江南北生根開花,綻放出新的璀璨光芒。而作為登高英雄楊連第生前所在單位——中鐵十一局集團一公司,更是把傳承弘揚楊連第“登高精神”作為企業發展的動力源泉,凝聚起企業改革創新的磅礴力量。

2020年10月18日,在抗美援朝出國作戰70周年之際,中鐵十一局集團一公司舉辦隆重的紀念儀式,邀請楊連第長子楊長林為楊連第隊授隊旗,為“登高精神”注入了“牢記使命、敢于擔當,創新發展、勇攀高峰”的時代內涵,翻開了新時代傳承弘揚“登高精神”的嶄新篇章。

英雄的精神永不褪色,英雄的旗幟飄揚不息。楊連第精神,永遠是我們引領萬千職工堅定前行的指路明燈,永遠是我們做強做優做大國有企業的制勝法寶,永遠是我們實現中華民族偉大復興的中國夢的強大動力!

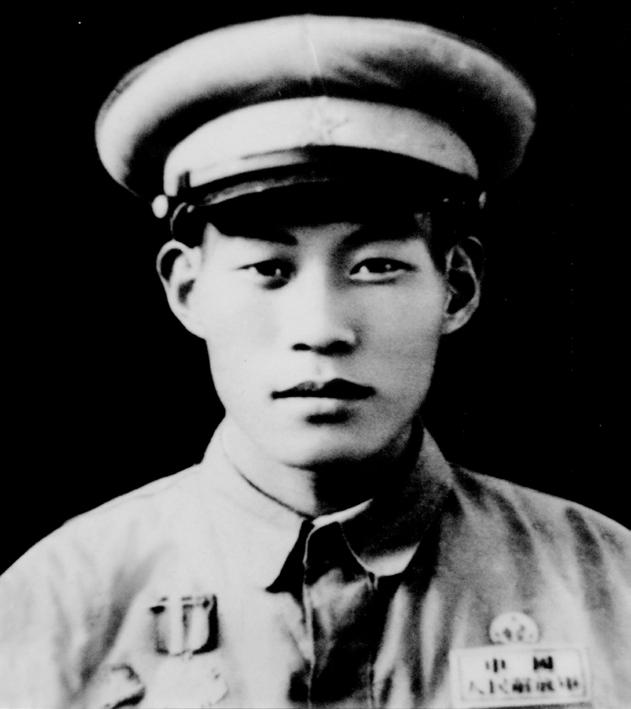

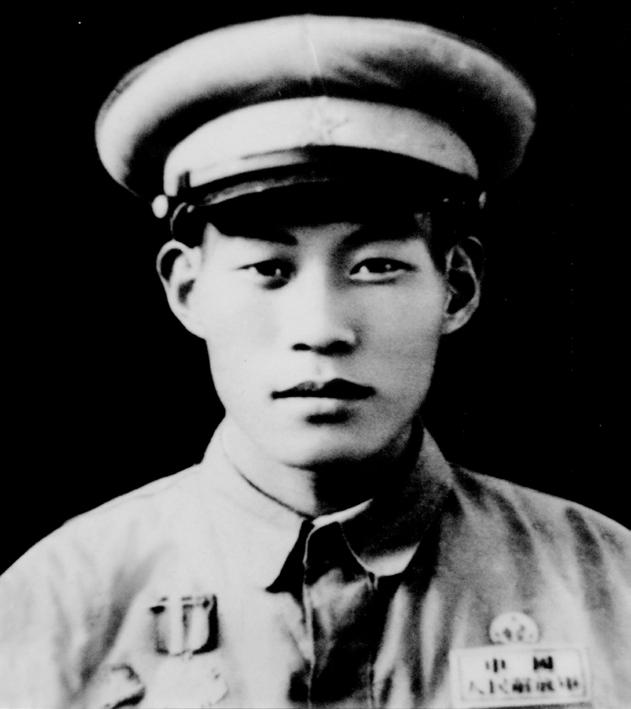

楊連第(1919-1952),1919年出生于天津市北辰區北倉村一個貧苦農民家庭;1949年參加中國人民解放軍;1950年參加中國人民志愿軍鐵道兵團;1951年加入中國共產黨;1952年5月15日在抗美援朝戰場上光榮犧牲。從軍期間,楊連弟和戰友們用特有的堅韌、毅力和犧牲精神筑起了一條“打不爛炸不斷”的鋼鐵運輸線,為解放戰爭、抗美援朝戰爭的勝利建立了不可磨滅的功勛,以鮮血和生命書寫了屬于解放軍戰士的智慧、勇毅和榮光。