京劇類圖書編輯加工芻議

潘占偉

關鍵詞:京劇類圖書 京劇劇本 京劇圖錄 京劇文獻 編輯加工

京劇類圖書屬于專業性圖書,筆者從2001年開始從事京劇類圖書的編輯出版,在日常的工作中,多少積累了一點經驗,以下簡單談談,拋磚引玉,就教于方家。

在《中國圖書館分類法》中,京劇類圖書跨了兩個類別,一是I類的文學類,二是J類的藝術類。在上述兩個大類的小類下,分別屬于I232京劇和J8戲劇藝術,前者與歌劇、舞劇、話劇、曲藝等并列,偏重于文本,后者與繪畫、雕塑、攝影、音樂、舞蹈等并列,側重于藝術表現本身。這其實也反映了京劇作為立體的、綜合性的舞臺藝術的實質。這種綜合性,不僅表現在它融匯各個藝術門類(諸如舞蹈、雜技、歌唱),而且還體現在它精湛的表演藝術上。

目前所見京劇類圖書的類別,可參考戲曲類權威書目工具書的分類方法。《中國戲曲研究書目提要》①只收錄圖書,數量近1600種,共分為9類:總論,中國戲曲史,戲曲聲腔研究,戲曲文學,戲曲音樂,戲曲導演、表演,戲曲舞臺美術,戲曲藝術教育,戲曲工具書。《中國近代戲曲論著總目》②包括專著和報刊文章兩部分,其中專著約500種,報刊362種,其收錄報刊文章5940余篇,分為11類,包括戲曲史、戲曲文學、戲曲改良(革)及國劇運動與現狀研究、戲劇理論、表導演藝術、戲曲音樂、戲曲舞臺美術、戲曲科班與人才培養、劇場與劇場變遷、戲曲常識及其他。兩種書目類工具書講的是更大范圍的戲曲的分類,由于京劇包含其中,自然有其共性,由此可窺見京劇類圖書的大致分類和面貌。

上述京劇類圖書的品類,決定了編輯加工的難度和復雜性。京劇類圖書的編輯加工,除了要具備編輯的基本素養,還要對京劇藝術本體有一定的了解,否則很難勝任。

關于京劇,知名專家劉曾復曾有如下通俗易懂的闡述:“京劇和中國各種傳統戲曲一樣,是一種藝術。京劇不但是藝術,而且是一種很復雜的藝術,包括后臺和前臺工作,其中有衣箱、把匣、勾臉、抹彩、拍粉、梳頭、扮戲、桌椅、砌末、場面、派戲、開戲、散場等事務。生、旦、凈、丑各行演員都要‘扮上演,演戲要有戲本、有準詞,臺上演戲要靠唱、念、做、打、翻的組合運用,并要有場面的伴奏,過去還有檢場監助。研究音樂的學者,有的人把場面和唱合稱音樂,場面為器樂,唱為聲樂。還有的戲劇理論家單把做、打、翻稱為表演。”[1]

由此可見,京劇藝術本身是一個復雜的系統,具有綜合性、程式化等特點,相應地,京劇圖書的編輯至少需要以下方面基本的知識儲備:①熟悉京劇史,對京劇史上重要的事件、主要的流派、各行當的名家和他們的代表性作品,以及重要的劇場、班社等要有基本的了解。②對京劇演員的裝扮等要有基本的了解。③對京劇表演的專業術語要有基本的了解。④對京劇音樂要有基本的了解,包括常用的京劇曲牌和常見的鑼鼓經名稱等。

京劇類圖品類繁多,不同類型圖書的編輯加工,除了以上共性要求,還有其個性特點。

一、京劇劇本

在京劇類圖書中,記錄京劇表演的劇本是綜合性最強的一類。

京劇劇本可分為兩類。一種是純文學劇本,主體部分是唱腔和念白,有簡單的唱念提示。清末民國時期出版的京劇劇本多為此類,如清末木刻本《真正京調》、民國元年石印本《繪圖京都三慶班京調腳本十集》等。[2]

另外一種是完備的舞臺演出本,服裝扮相、道具、唱腔、念白、舞臺調度、身段動作、鑼鼓經、唱腔及伴奏譜(胡琴譜)一應俱全,實用性很強,劇團可拿來排戲,票友可依照演唱,如20世紀末以來出版的《中國京劇流派劇目集成》《京劇曲譜集成》等。

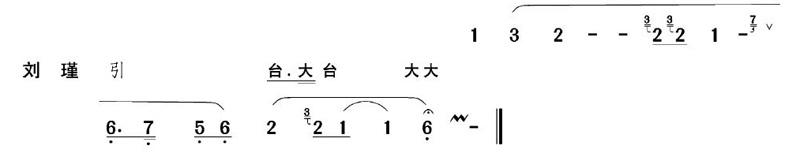

京劇劇本的編輯加工,首先要明了劇本的規制。京劇劇本的結構通常包括劇本介紹、上場角色介紹,以及分場記錄的劇本,內容包括舞臺調度的提示、表演動作的提示,以及唱詞念白等。如京劇名劇《法門寺》開場:

傳統劇本,文學性較差。由于老藝人文化水平不高,在傳授方式上,多口傳心授,以訛傳訛的現象很多,劇本字詞的校訂很重要。現當代創作的京劇劇本,編劇地位提高,劇作者水平提高,這方面的問題就少了一些。

這方面的例子很多。例如筆者在編輯王金璐先生的經典劇目《挑華車》時,就碰到很多這樣的錯誤。如第一場,奏曲牌﹝粉孩兒﹞,唱詞“匆匆的棄宮闈,朱淚灑”,“宮闈”老本多訛傳為“宮圍”,“朱淚”應為“珠淚”。又如第二場下場前,接奏﹝泣顏回﹞,眾唱“須要同心戮力,斬權臣拂拭吳鉤,蒙塵冕旒起群雄夸爭斗”,傳授過程中不明所以,最后一句多誤寫為“蒙臣冕流起群雄夸爭斗”。

京劇劇本的整理,在記錄表演、身段時,要盡量使用專業術語。這一方面是由京劇程式化、專業性的特點所決定的,也反映了京劇藝術傳承的實際。在京劇傳承過程中,形成了一套專業的語言系統,即術語,從業者一望便知。其次,一個術語其實是一套動作,約定俗成,名稱簡潔,但內涵豐富,若用文字描述身段表演,不但占用篇幅,且往往不得其要領。對于一般的京劇愛好者,若要了解術語的具體內容和含義,可查閱《中國戲曲表演藝術辭典》等權威工具書,圖文并茂,解讀準確。

在整理劇本時,鑼鼓和曲牌、板式最好能區別開來,一目了然,且方便讀者。通常情況下,曲牌、板式可用六角插號表示,如﹝原板﹞﹝回龍﹞等,鑼鼓經用黑魚尾號表示,如【急急風】【四擊頭】等。

服裝扮相部分,“寧穿破,不穿錯”是京劇服飾基本的要求。記錄整理時,要有一定的順序和邏輯,通常先寫面部化妝,是俊扮還是勾臉,再從頭到腳,描述服裝和服飾。

如根據錢江演出錄像,由李舒整理、吳文疆記譜的京劇小生名劇《監酒令》,全劇角色服裝扮相如下:

劉 章 俊扮。紫金冠,紅風帽、紅龍箭衣、大帶、紅斗篷,紅彩褲,厚底靴(亦可穿紅蟒、斗篷,戴紫金冠、風帽)。

王 陵 勾老三塊瓦臉。侯帽、白滿,紫蟒,紅彩褲,厚底靴。

陳 平 俊扮。相貂、白三,白蟒,黑彩褲,厚底靴。

周 勃 勾紅三塊瓦臉。八面威、黲滿,藍蟒,紅彩褲,厚底靴。

灌 嬰 勾豆腐塊白粉臉。獅子盔、白扎,綠蟒,紅彩褲,厚底靴。

二軍士 俊扮。黃兵服,薄底靴。

八大鎧 紅大鎧服,紅彩褲,薄底靴。

曲譜是重要組成部分,通常由專業人員用簡譜記錄整理。曲譜的核查很重要。編輯要掌握基本的樂理知識,才能發現問題。此外,最好請專業的樂隊人員或識譜的演員據記錄的樂譜演習一遍,以保證準確和實用。筆者在承擔《中國京劇流派劇目集成》編輯工作的過程中,對于所收錄的京劇各個流派名家的曲譜,審核的過程中專門增加了一道工序,就是請在中國戲曲學院任課、具有實踐經驗的戲曲音樂專家對著樂譜哼唱了一遍,糾正了不少錯漏之處。

二、京劇圖錄

京劇是綜合性的舞臺藝術,在這個意義上,圖像的價值得以凸顯。古典戲曲研究,偏重文本,這其實也反映了一種無奈:由于年代久遠,最能反映戲曲面貌的圖像留存太少。近代以來,由于照相、錄像技術的進步,推動了戲曲記錄方式的現代化,產生了大量的圖像乃至音像資料,加上圖像本身的形象、直觀、生動等特性,客觀上促成了研究的轉向,使近代以來的戲曲研究,特別是京劇研究,產生了新的面貌:圖像日益進入研究者的視野,并逐漸得到重視。

這一點也反映在近年來學界對戲曲文獻概念的拓展上。

傳統觀念對戲曲文獻的理解,多強調文獻內容的文字性和文獻載體的書面性。苗懷明《二十世紀戲曲文獻學述略》(2005年第1版)對戲曲文獻內涵有所拓展,由注重文字性文獻拓展為文字性與非文字性文獻兼備:“戲曲除以文字記載的劇本、論著等文獻資料外,還有大量非文字記載的、以實物形式存在的其他文獻資料,即通常所說的戲曲文物,如戲臺、雕塑、道具、樂器、繪畫等。”谷曙光《梨園文獻與優伶演劇》(2015年第1版)則有更大突破,作者以“梨園文獻”定義,強調“戲曲是非物質文化遺產,‘文字可指文字典籍,如劇本、評論、研究著作、報刊等;而‘獻字,包含聲音、圖像、視頻、文物諸多方面,如戲畫、臉譜、照片、戲單、唱片、錄音、電影、錄像、梨園匾額、行會文書、契約、行頭,乃至名伶遺物,等等,這些都在傳統意義上的‘文獻范圍之外,而它們卻能立體展現作為表演藝術的戲曲的精華和魅力”。由文字性與非文字性文獻兼備,進一步拓展至有形文獻載體與無形文獻載體并舉。這些包含一切關涉戲曲文化活動的史料,體現出在史料搜集與研究方面的多元化、綜合性、全面性及鮮活性等特征,這對于進一步深入研究戲曲文化,尤其近代戲曲文化具有非常重要的奠基作用,是戲曲文化研究亟待開掘和深入的重要領域。[3]

作為京劇圖像重要載體的京劇圖錄,內容包括京劇伶人劇照、戲單、臉譜、衣箱、劇場建筑和舞臺攝影等,是京劇圖書的一個重要分支,也是京劇藝術展示及研究不可忽視的重要組成部分。

京劇圖錄的編輯加工,一個大的原則是實用大于美觀。圖片不能太小,要以能看清圖中所包含的信息和細節為準。從這個意義上說,內容一定要大于形式。

在這方面有不少反面的例子。比如戲單戲報圖錄。戲單戲報是記錄演出信息的一手資料,內容包括伶人、文武場、劇目、演出地點等,有的還有劇情簡介,間或附有劇照。專題性質、較為系統的戲單戲報整理,為戲曲演出史的研究奠定了基礎。曾見一本關于清末民國京劇老戲單的圖錄,資料深藏于某知名圖書館,難得一見,非常珍貴。編這樣一本圖錄,為京劇史研究提供了大量一手的寶貴信息,功莫大焉。然而該圖錄出版后,卻惋惜聲一片。圖書的設計,請了知名的設計師,封面設計和整體包裝都可圈可點,重大的缺陷是圖片太小,許多信息看不清楚。這部分戲單戲報的原版近方形,大概有12開本大小,出版時卻采用了16開本,且每頁版面戲單戲報圖片數量多至4幅,除了戲園、劇名和領銜主演的名字,其他信息甚至包括其他演員的信息都很難看清楚,有效利用無疑大打折扣。

戲單戲報類圖錄還要注意一點。戲單戲報是演出的忠實記錄,可靠性較強,然而原版老戲單演出時間或有缺漏,在現實中演出或臨時有變,可能的話,盡量查閱一下當時報紙上刊登的演出及劇評信息,或伶人的口述、回憶,查找比對,會有收獲。

以筆者擔任責編的《菊苑留痕——首都圖書館藏北京各京劇院團老戲單(1951—1966)》為例,該書所收錄戲單系老戲迷楊蒲生的珍藏,系統、豐富,品相完好,是20世紀五六十年代首都京劇演出的珍貴記錄,文獻價值不言而喻。在編輯加工的過程中,筆者發現除了戲單本身,沒有更多的文字說明;有的戲單沒有標注時間,或只有年,沒有具體的月日……若按照通常的做法只是印一本圖錄,這么珍貴的資料未免太可惜了。為了保證內容的準確,給讀者和學界提供更多有價值的信息,筆者當時做了兩手準備:一是去圖書館查閱當時的報紙,核對演出時間和內容;一是聯系戲單的收藏者楊蒲生做訪談,進一步挖掘信息。查閱報紙很繁瑣,訪談也很辛苦,其間花費了很多時間和精力,但結果出人意料。訪談時意外發現老先生有很多看戲的片斷記錄,不但有時間,還有觀感和簡略的背景介紹,經與報紙查閱的日期對照,不但核實了準確的演出日期,糾正了戲單的錯誤,還增加了很多有價值的信息。如該書第59頁《蕭何月下追韓信》演出戲單未印時間,經核實為1955年4月19日;如1954年11月20日《鐵面無私清官譜》戲單,實際演出時楊榮環代替了梁小鸞,馬長禮代替了李世琦。關于背景信息,如該書第48頁收錄的《霸王別姬》戲單,根據作者的口述和記錄增補了如下內容:“1955年梅蘭芳在中和、吉祥連演《霸王別姬》,兩劇場售票處前觀眾連夜排隊,派出所出動警察維持秩序,梅先生在觀眾中的聲望可見一斑。”鮮活生動,現場感強。如該書第67頁收錄的《全部大順春秋》戲單,增補信息如下:“這是一張難得的戲單,演出單位為北京京劇團,但并非后來馬譚張裘領銜的北京京劇團,后來該團一度加盟中國京劇院,為老四團,后赴寧夏。”這為學界提供了有價值的信息。如此等等,不勝枚舉,該書品質也因此提升了不少,出版后在業界反響很好。

京劇名伶圖錄所收錄的老照片、老圖像,要盡可能還原圖像的原貌,以留存更多的歷史信息。圖像直觀、形象,有單純文字描述所不具備的優勢。名伶影集或為突出名伶本人,或為美化其形象,常見有對圖像進行挖補拼接和過度剪裁者。挖補、拼接,偽造事實,扭曲歷史,誤導讀者和研究者。對圖片進行過度剪裁,甚或只為美觀,將人物直接從圖片中摳出,使其脫離背景,丟掉了許多有效信息,學術價值也會大打折扣。

京劇圖錄,說明文字一定要準確。目前所見已出版的京劇劇照、京劇臉譜、京劇舞臺攝影等,常有名字和角色張冠李戴的現象。要減少這方面的問題,編輯一是要多問專家,另一方面要注意積累。多看文獻是個好辦法。清末民國的京劇類期刊和著作有大量京劇照片,經常翻閱,會大有裨益。

三、京劇文獻

近代以來京劇形成、發展壯大并逐漸走向成熟的歷史,其實也是越來越多的文人、知識分子參與其中,不斷提升其品格的歷史,在這一過程中,京劇逐漸走向規范化和經典化。近代以來的大量京劇文獻反映了這一紛繁復雜的過程,是最好的歷史見證。

京劇文獻類圖書,保存文獻的原貌很重要,影印是首選的方式。

首先,這是文獻保護、利用的客觀要求。文獻具有本體價值與文獻價值的雙重屬性。目前在文獻保護上分別采用了原生性保護與再生性保護兩種方式。所謂原生性保護,是指對文獻原件的保存與養護。這種保護,客觀上會限制文獻的利用,使文獻價值難以發揮。眾所周知,文獻本體是不具備再生性的,然而文獻的內容可以通過翻印的方式得到再生,這就是文獻的再生性保護。文獻的再生性保護的意義要遠遠大于原生性保護,這是由文獻所具有的傳播知識、傳承文化的特性所決定的。對于較少披露、難得一見的文獻,特別是善本、孤本,平衡保護與利用之間的矛盾,最好的辦法無疑是影印。通過一次影印,善本或孤本可化身千百,進入公共館藏、專業研究機構收藏,或供個人收藏,滿足成千上萬讀者的需求。而善本或孤本原版,可妥善保管,不必再提供借閱服務,對它們而言,這無疑是最大限度的保護。[4]

清末民國文獻亦是如此。近年來,清中后期至民國這一歷史時段(也就是通常說的近代)的研究日漸受到學界關注,海量的民國文獻進入學術視野,而京劇文獻正集中形成于這一時期。此時正是近現代印刷技術興起之時,催生了報紙、期刊等文獻類型的出現和大發展,印刷的便捷又使文獻的總量迅猛增長。然而由于印刷、油墨、紙張等還不完善,且紙張酸性較大,導致紙張較脆易碎,民國文獻的保護實際比古籍和善本更難。

其次,這是文獻整理及文獻供給的科學要求。京劇史料的整理和出版,是為多角度、多學科的研究提供一手資料。京劇文獻的原貌,包括載體的材質、開本的大小、保存狀況,以及文獻的呈現方式,包括插圖、題簽和批注、內容的排序、版面安排,甚至相關的廣告等。這些信息都很重要,各項信息對于不同的學者、不同領域的研究者有不同的意義。通過影印,可以最大限度地將原版的信息較為完整地保留下來,以便利用。

再次,這與如何看待文獻的學術理念有關。是把文獻的內容抽離出來,孤立地看內容本身,還是通過思考文獻最終呈現狀態,追溯其形成的過程,二者差別甚大。日本京都學派的代表之一永田英正在指導學生寫論文時說:“面對每一條史料,你一定要問一下,這條史料為什么以這種形式存在于這里。如果這個問題想清楚了,這個史料你就可以用了。”[5]這段話對于重新認識文獻的整理、利用不無借鑒意義。

最后,重視影印也是對當下排印、標點、校勘方式的反思。一部經過認真校勘、標點,并加以必要注釋,且差錯率較少的排印文獻當然有自身的優勢。但目前的實際情形卻不容樂觀,因為其所需要的客觀條件很難具備,導致目前大量排印本文獻質量低下。這些條件包括:要有一批高水平的文獻整理者;相關出版社有一批高水平的文獻專業編校人員;能夠大量使用不同版本進行校勘。此外,還有過度加工整理的問題存在。比如劇目、伶人名字術語等等,切不可硬性統一。在京劇發展史上,劇名、角色、術語等的變遷和定型,有具體的時間、背景和條件。以伶人的名字程硯秋為例,如編輯加工時見到程艷秋便改為程硯秋,實不妥當。程艷秋改名程硯秋是在其藝術逐漸成熟有廣泛的社會影響之后,具體時間是在1932年1月,赴歐洲考察戲劇之前,他專門登報,棄用因伶人地位低下帶歧視色彩的藝名艷秋,鄭重其事改名硯秋。

此外,京劇文獻的生成特點也給校勘提出了新的要求。近代以來,由于報紙、期刊的興起,文獻載體發生變化,民國戲曲文獻的生成方式與此前有了很大不同,同一事件、同一內容,專著、報紙、期刊或都有提及,因讀者對象不同,記錄的側重點也就不同,對于校勘而言,重要的是整合不同的內容,比較、分析;不同版本,不是找一個更全、更準確的足本,而是側重不同版本產生的背景及內容異同的分析。

在這方面,《舞臺生活四十年》的點校整理做出了有益的嘗試。《舞臺生活四十年》是根據京劇表演藝術家梅蘭芳的口述整理的回憶錄,是伶人回憶、談藝著作中的經典之作。據谷曙光《梅蘭芳〈舞臺生活四十年〉版本考》一文考證,自20世紀50年代首先由平明出版社將《文匯報》原始稿結集出版以來,該書版本多達19種。③不過,這些版本還是傳統的文獻整理的做法,且多為根據單一版本的簡單整理,差別僅在于所依據版本的優劣。而2016年版《梅蘭芳全集》中收錄的《舞臺生活四十年》,首次將《文匯報》版、平明版、人民文學版等多個重要版本進行互校,雖未收錄全部版本,也未標注全部異文,不同版本產生的背景及內容異同的分析也不足,但在京劇文獻校勘方面無疑邁出了可喜的一步,引起了學界的重視。

京劇文獻的影印出版,首先要明確標明文獻的版本及來源。此外,索引的編著很重要,目的是方便讀者查找和使用。而一篇好的文獻導讀,會給圖書增色不少。對文獻背景、價值的深入解讀和分析,可以啟發學者的研究思路,甚至可以拓展新的研究方向。

京劇文獻的編輯出版,基礎工作是梳理文獻的版本,查核是否足本,有無缺頁和殘缺不全的頁面。凡遇到此類情況,應盡力尋找同一版本補足。查核工作很繁瑣,但不容忽視,需要編輯的細心與耐心。

總之,京劇類圖書的編輯加工有共性也有個性,不斷總結經驗,方能有所進益。

最后,還要談一點,京劇類圖書的編輯加工,權威的京劇參考書是編輯的案頭必備,如《中國大百科全書(戲曲曲藝卷)》《中國京劇史》《京劇劇目辭典》《京劇劇目初探》《中國戲曲表演藝術辭典》等。多查工具書,多問專家,不懂就查,不懂就問,注意積累,構建京劇專業知識庫,這是一個京劇編輯進階的必由之路。

注? ? 釋:

①該書由中國藝術研究院戲曲研究所資料室編著,中國戲劇出版社1992年出版。

②該書由傅曉航、張秀蓮主編,文化藝術出版社1994年出版。

③該文刊于《文化遺產》2019年第4期。

參考文獻:

[1]劉曾復,屠楚材.京劇新序(修訂版)[M].北京:學苑出版社,2008:189.

[2]丁淑梅.雙紅堂藏清末民初京調折子禁戲研究——以《慶頂珠》《趴蠟廟》《小上墳》為例[J].甘肅社會科學,2013(6):189-19.

[3]王潞偉,蘇航.議論出于文獻演劇關注生態——評谷曙光著《梨園文獻與優伶演劇:京劇昆曲文獻史料考論》[J].戲劇藝術,2018(4):132-133.

[4]全國古籍整理出版規劃領導小組辦公室.古籍影印出版叢談[M].天津:天津古籍出版社,2006:4,8.

[5]張學鋒.中古史研究中考古資料的利用與開掘[N].文匯報,2012-04-13.

(作者單位系學苑出版社)