19世紀西方綢面陽傘修復研究

陳 娜,楊海亮,方 勝,樓淑琦,戴華麗

(1. 杭州工藝美術博物館,浙江杭州 310015; 2. 中國絲綢博物館,浙江杭州 310002;3. 紡織品文物保護國家文物局重點科研基地(中國絲綢博物館),浙江杭州 310002)

0 引 言

中國傘在數千年前就已產生,有可能是在“蓋”和“笠”的基礎上發展完善的,漢代以前的傘面可能是用絲帛以及鳥類的羽毛編織而成,主要流行于上流社會[1-2]。在東西文化交流的影響下,許多西方陽傘采用了源自于東方的元素[3-5],其工藝過程包括選材、傘面工藝、傘桿制作、傘體裝飾等工序,和中國傘均有相通之處[6-8]。杭州工藝美術博物館持續關注并收藏了一批西方的陽傘藏品。

陽傘在使用過程中不可避免地受到光照影響。光照對絲織品的劣化是多種機理綜合作用的結果,當絲蛋白大分子吸收光線之后,原子間的化學鍵會因光能的存在而遭到破壞,從而改變物質的分子結構[9]。杭州工藝美術博物館收藏的這批傘多數現狀不佳,尤其是女士陽傘傘面多為絲織物,存在不同程度的病害情況。目前針對陽傘的專門研究不多,國內紡織品文物修復研究較多,而陽傘的修復研究鮮見,少有經驗可借鑒[10-12]。為了科學地保護和利用傘類藏品,杭州工藝美術博物館與中國絲綢博物館合作,就陽傘的傘面紡織品研究修復開展了一系列研究工作。在弄清陽傘的結構、形制、傘面工藝的基礎上,探討陽傘紡織品的修復方法,以期為該類立體紡織品文物的修復保護提供借鑒。

1 文物信息與保存現狀

1.1 基本信息

杭州工藝美術博物館收藏的西方陽傘藏品從使用者角度分為男士用傘和女士用傘。男士用傘相對較單一,變化多存在于傘柄部;女士用傘風格多樣,從傘面到傘桿、傘柄均有豐富多樣的變化。本研究主要關注于女士陽傘。從現藏女士陽傘來看,傘面材質主要為絲綢類,少數棉麻和尼龍;傘面形態有一層傘面、二層傘面以及三層傘面。三層傘面常見于維多利亞時代的陽傘形制,傘面最外層往往是一層蕾絲,蕾絲鉤編花紋多樣,邊沿似荷葉呈垂墜狀;中間一層為絲質深素色傘面,與長骨、蕾絲層相連接;內襯層多采用淺素色絲綢,從傘的下槽開始往上包裹遮擋傘的短撐與長骨。傘桿材質主要為象牙,還有竹、木、金屬等,形制有“I”和“L”型,部分維多利亞時代陽傘可以通過傘桿中部的連接套管折疊或撐直。傘柄部形制也較豐富,有銀套、球狀、餅狀、環形、彎鉤等(圖1和2)。

圖1 19世紀蕾絲陽傘

圖2 19世紀末象牙鳥頭柄陽傘

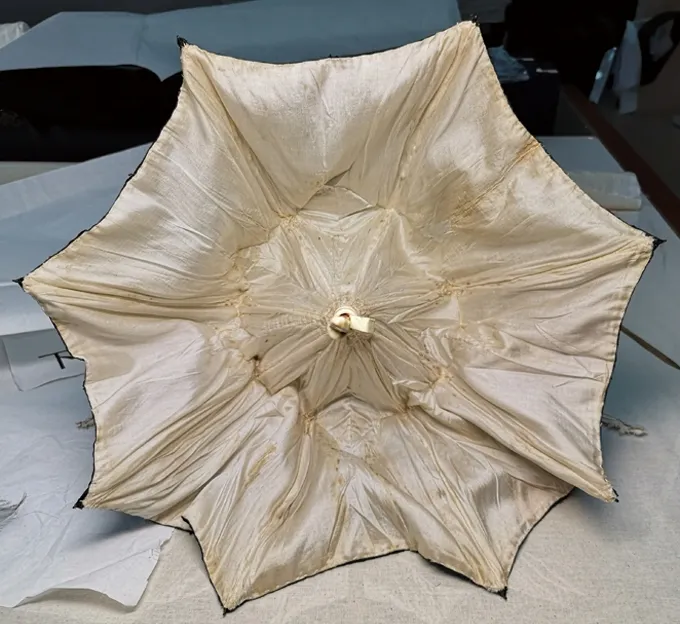

所修復的19世紀綢面陽傘傘面表層為黑色平紋絹(圖3),由8片近三角形平紋絹拼接而成,傘內襯為米白色絹,也同樣為8片拼接而成(圖4)。傘面最長28 cm,最短23 cm。傘桿象牙質地,折疊桿形制,折疊處采用象牙套環套接上下傘桿,傘桿下半截長30.5 cm,上半截長34.5 cm,折疊處銅鉚釘已斷。傘頂為象牙雕刻扭結狀環,直徑2.5 cm。

圖3 陽傘側視圖

圖4 陽傘內襯

1.2 病害分布

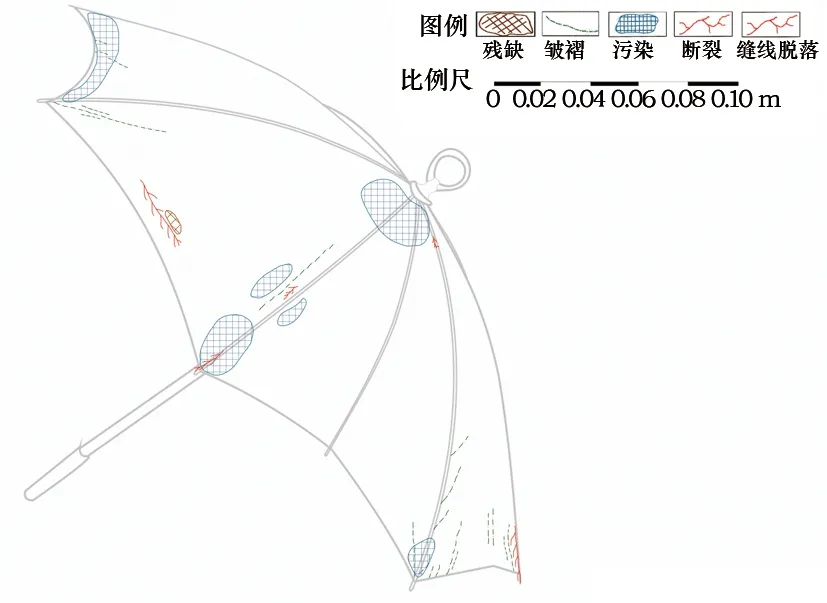

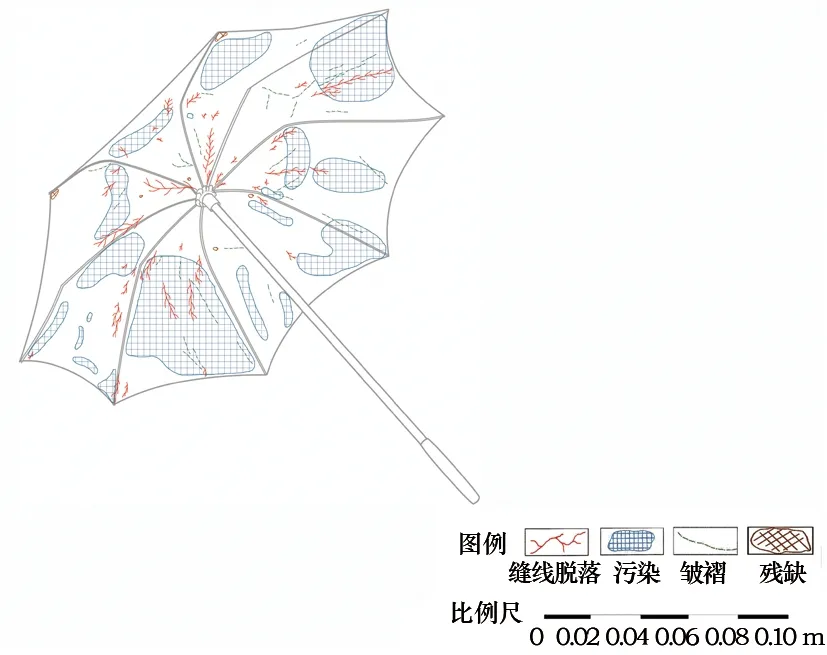

該件陽傘形制保存基本完整,整體褶皺,部分褶皺是由于傘本身功能性收合造成的,還有部分是由于收合的不規則性造成的。該傘局部還存在破裂和污染物,局部纖維強度下降,表層黑色綢面紡織物發脆較明顯,內襯破裂較多,強度明顯減弱。傘尖局部處脫線,傘骨滑脫(圖5和6)。

圖5 陽傘表層傘面病害圖

圖6 陽傘內襯傘面病害圖

1.3 材質與組織結構

通過無損檢測手段鑒別傘面材質與組織結構,對于文物的認知更加科學。

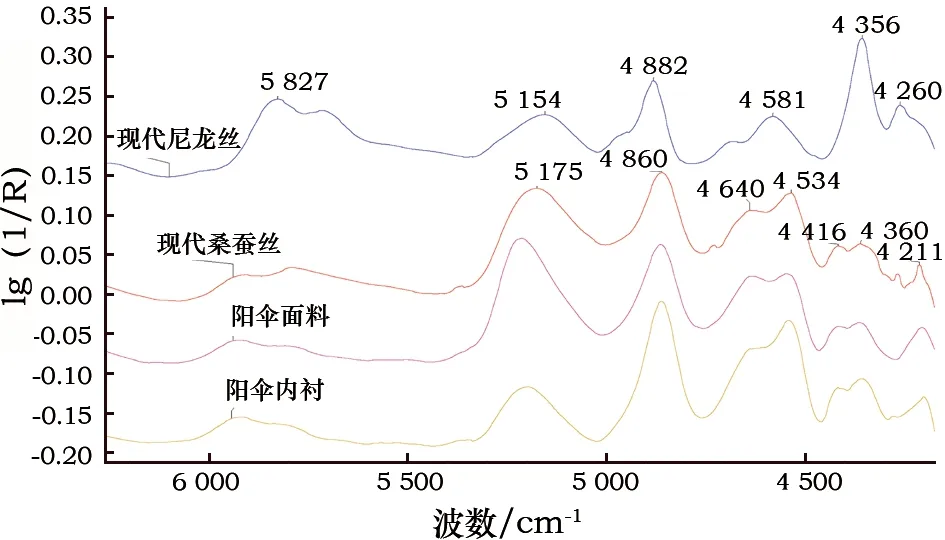

利用手持式近紅外光譜儀(micro PHAZIR,美國熱電Nicolet公司)對文物材質進行無損鑒別分析。檢測時,將儀器前端鼻錐對準需要檢測的樣品區域,采集近紅外漫反射光譜圖。

檢測條件:分辨率:8.0 nm;掃描光譜范圍:1 600~2 400 nm,檢測結果如圖7所示,面料與內襯均為蠶絲纖維。

圖7 陽傘面料近紅外光譜檢測結果

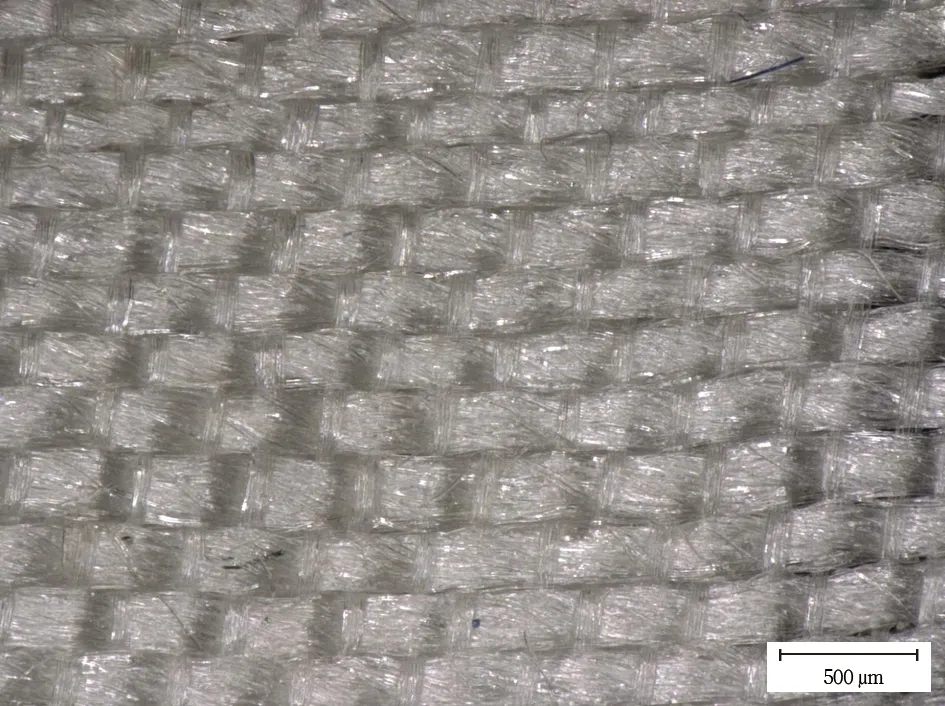

運用三維視頻顯微鏡(VHX-2000C,日本基恩士)對陽傘組織結構進行分析。陽傘表層質地為平紋絹,厚度0.11 mm,經線密度80根/cm,緯線密度60根/cm(圖8),經線直徑130 μm,緯線直徑108 μm;內襯也為平紋絹,厚度0.1 mm,經線密度60根/cm,緯線密度50根/cm(圖9),經線直徑66 μm,緯線直徑236 μm。

圖8 陽傘面料組織結構

圖9 陽傘內襯組織結構

2 傘面工藝與結構分解

2.1 傘面工藝及形制研究

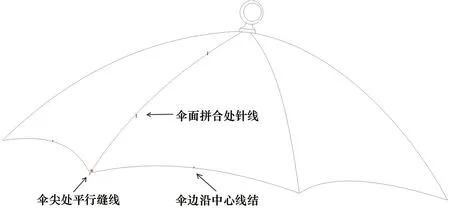

該件綢面陽傘主要是由黑絹傘面和傘骨、桿、頂部等其他傘架部分組合而成。傘面兩層,均為素面無紋飾,形制相對單一。傘邊沿表層和內襯結合處縫合線針線間距約0.5~0.7 cm不等,有的可達1 cm。傘頂部位線頭較多,針腳較亂。傘尖孔處兩層傘面分別有線穿孔而過,起到將傘面與傘尖固定的作用。比較奇特的是傘尖處和相鄰兩塊傘表層拼合處的縫線的位置和用途(圖10)。在距離每個傘尖處約0.5 cm的位置有兩道平行縫線橫跨相鄰兩片傘面,初步推測可能是加固相鄰兩片傘面與傘骨的結合。在相鄰兩片傘面拼合線位置上,間隔大約6~10 cm分布有兩三道不等的針線,在每條傘邊沿中心位置有一個小線結(圖11)。

圖10 傘尖處兩道平行縫線

圖11 縫線示意圖

要修復傘面首先就得將傘面與傘骨架分離。但是這種分離并非完全的分離,因為此件陽傘傘頂為象牙質地(圖12),與傘的上盤結合緊密,表層傘面固定在傘頂與上盤之間,如用力拆除傘頂,可能造成傘頂的損壞。同樣,傘的內襯是嵌在下盤中(圖13),只能看到下盤的下半部分,無法得知下盤的上半部分結構,這種情況下強力拆除易造成損壞。推測下盤的結構是分為上下兩部分,傘內襯就夾制在此兩部分之間。要拆除內襯,就得先清楚整個下盤的結構。為了確保陽傘的修復安全,傘表層的修復決定采取帶傘架半拆除方式,即先從兩層傘面邊沿縫合處拆解縫線,再將傘表層與傘長骨拆除分離,僅保留傘表層與傘頂連接的半拆除狀態,再開展下一步的傘面修復工作。至于內襯的拆解,先分離內襯與長骨和短撐的結合后,視下盤具體結構而作下一步工作計劃,如果下盤與內襯的結合不像上盤一樣緊密結合,可以嘗試拆解,否則也不能輕易拆除。此種拆除方式設計,從后續進行的陽傘修復工作來看,最大可能地為傘面修復創造了基本條件,也為陽傘的保護做了周全考慮。

圖12 陽傘傘頂

圖13 陽傘下盤

2.2 傘面結構分解研究

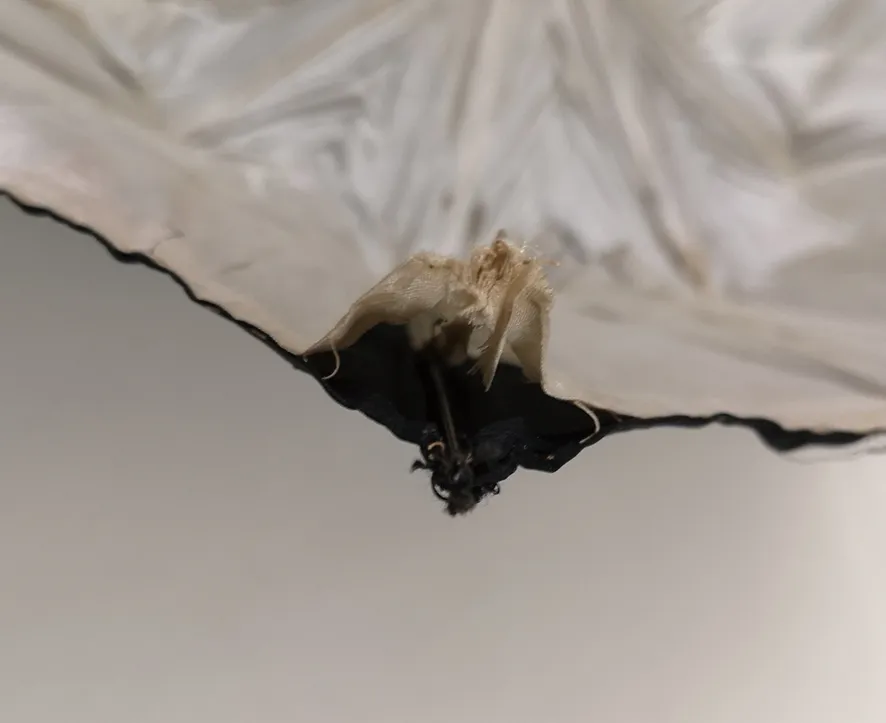

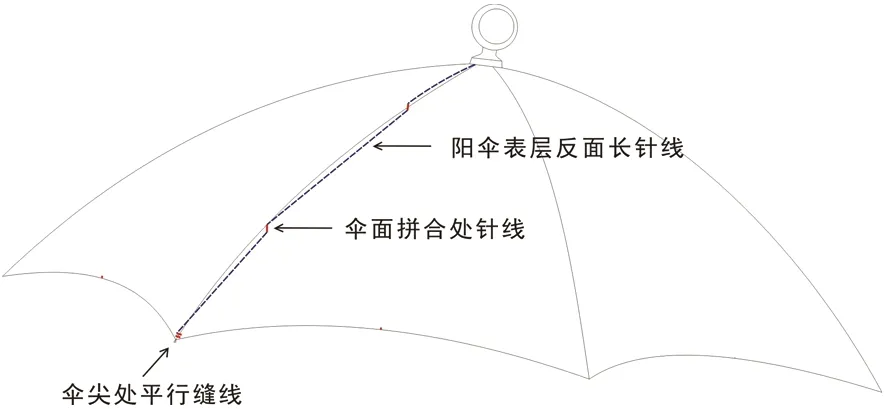

傘面拆解工作從傘尖處開始(圖14),此處縫線因固定傘面與傘架的緣故而結合較緊密且無多大空間,拆解時需得小心用力。拆解完一個傘尖處縫線后,就順著傘邊沿縫線繼續拆解,白色縫線拆開后看見傘表層黑絹面內折邊0.3~0.9 cm寬度不等,有細密且規則的針線鎖邊,4~5針/cm,推測應為機制。內襯內折邊0.4~1.2 cm不等,均是從兩傘尖之間居中位置向兩邊傘尖處逐漸增多。傘邊沿縫線和傘尖處縫線全拆解完畢后,發現傘表層和內襯與傘骨通過線圈依次縫合固定,遂從傘尖至傘頂方向逐個拆除線圈。拆解過程中比較有意思的發現是,傘表層反面相鄰兩片傘面拼合線位置有長線從傘頂延至傘尖處(圖15),中間有中斷,中斷的地方就是傘表層正面相鄰兩片傘面拼合線位置上那間隔大約6~10 cm的兩三道不等的針線,這根線與傘尖處兩道平行縫線也是相連通的(圖16)。傘尖處的兩道平行線也并非與傘骨相連接,顯然也并非是之前推測的起固定相鄰兩片傘面與傘骨的作用。經仔細查看,傘頂處線頭雜亂,縫線較多,一些縫線下夾雜著稍許卷曲的絲質黑線,這些黑線形制與蕾絲殘段很類似,質地也與縫線不一樣,結合19世紀中晚期西方陽傘流行樣式特征,推測此件陽傘原來可能有3層,最外層應配有黑色蕾絲層,傘頂處線頭、縫線雜亂可能正是因為此處要拼接蕾絲層,故而縫線較多。傘尖處的平行線和傘面拼合線上兩三道針線也是為了固定蕾絲層在黑絹傘面上之用,拆前無法解釋的每條傘邊沿中心位置的小線結也有可能就是固定蕾絲的線結。蕾絲層這個發現大大補充了對此件陽傘的形制認識,之前從未意識到它可能是3層傘面的形制。

圖14 陽傘傘尖處縫線拆除

圖15 陽傘表層反面長針線

圖16 陽傘表層反面長針線示意圖

傘表層和內襯與傘長骨和短撐分別拆解開來后(圖17),發現傘內襯與下盤的結合是通過棉線圈固定在傘下盤凹槽中的(圖18)。在探究了傘下盤相關結構和參考了現代傘下盤與內襯的結合方式后,用鑷子與小剪刀將線圈逐圈解開,在繞開四圈后傘內襯與傘下盤終于全部分離開了(圖19和20)。這為后續的修復操作提供了極大的便利。

圖17 傘表層和內襯從傘長骨和短撐拆離后圖

圖18 內襯固定在傘下盤中

圖19 傘下盤結構圖

圖20 完全拆解后的內襯

3 傘面修復

3.1 修復技術路線設計

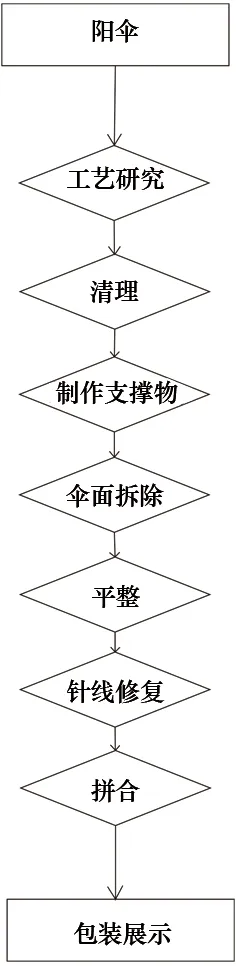

此件陽傘的修復沒有太多經驗可循,在修復前對其進行工藝研究必不可少,拆解傘面時還需要制作支撐物。由于傘面內襯質地較柔破裂較多,為了最大限度保持原貌,采用背襯法進行針線修復,最后按照原工藝組裝拼合(圖21)。

圖21 修復技術路線圖

3.2 支撐物

由于陽傘是立體物,傘面發脆、破裂、糟朽較明顯,不能百分之百撐開傘面,但是傘面的修復過程中需要傘保持至少是半撐開的狀態,因此需要借助支撐物的輔助。應對不同陽傘情況和不同修復階段,分別設計有不同的支撐物,整個修復過程中需要制作的支撐物不止一件。

3.2.1傘面拆除支撐物 本件陽傘的拆除借助了中國傳統的西湖綢傘簡易傘架的形式,制作了鏤空型拆除木架(圖22),便于雙手里外上下協作拆除傘面。這個架體雖然非常簡易,但是很適用于此件陽傘傘桿只余上半段整體重量相對較輕、重心不高的情況。傘面拆除時需要張開一定的角度,或正立或倒立放置在支撐物上,因此傘的下盤處需要固定,使傘能維持在一個特定的撐開角度。由于該件陽傘是象牙質地的下盤,此處使用的是一個軟硬適中的紙片作為插片固定在傘的下盤處,避免損傷下盤。

圖22 傘面拆除支撐物架體

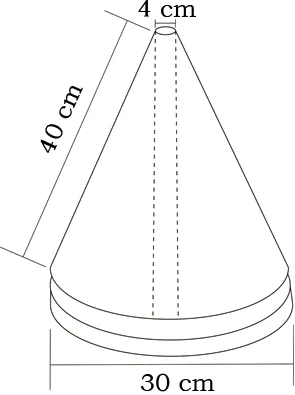

3.2.2傘面修復支撐物 陽傘的修復階段設計了一種圓錐形的支撐物模具(圖23和24),這個模具直徑與傘面的1~2片傘面寬度大致一致,傘桿插入中心孔中固定,圓錐體表面覆蓋薄鐵皮后再使用明膠片包覆,以防止鐵皮對傘面織物造成損害,并使用磁塊進行固定,方便清潔、平整和修復。

圖23 傘面修復支撐物設計圖

圖24 傘面修復示意

中國傳統的傘具生產工具,給陽傘修復支撐物的設計帶來很多靈感。中國國家級非物質文化遺產西湖綢傘的傘面是絲綢,它制作時采用了上下兩個木模具,使傘桿在下一個架體相對固定,傘面在上面一個架體近似平鋪的操作(圖25)。這個也給傘桿為非折疊桿的陽傘或者傘桿較長的陽傘拆除或修復的支撐物設計帶來啟示(圖26)。

圖25 西湖綢傘上架

圖26 陽傘修復支撐物

3.3 傘面修復過程

3.3.1內襯的修復 1) 背襯和絲線。此件陽傘面修復的重點在內襯,由于內襯破裂較多,選擇全襯進行針線修復。剪裁與內襯質地和色彩一致的8片米白色平紋絹作為背襯材料,該背襯厚0.1 mm,經緯線密度相同為50根/cm(圖27),背襯的裁剪要與傘內襯經緯走向一致,尺寸與平整后的內襯長度一致,利用平紋絹斜邊的自然伸縮性,與傘內襯縫合后達到與傘內襯原始伸縮狀態一致目的。縫線采用米色縐絲紗線,該紗厚0.08 mm,單根絲線直徑52 μm,修復時使用2根絲線,修復的針使用12號,以減輕對傘面的二次損害。

圖27 內襯修復背襯材料

2) 平整。傘內襯質地非常柔軟,密度不高,在弧形傘骨長期的拉伸作用下,每片傘內襯的兩斜邊均失去了回彈力,在無外力的情況下,有明顯的凹凸變形(圖28)。由于內襯現狀并不是很好,絲線強度也較低,雖然傘面有較多污漬,但沒法進行清理,只是用手將變形部位慢慢撫平理順,按照經平緯直用磁片壓平,逐片地讓其回復至接近原始狀態(圖29)后進行針線修復。

圖28 變形的內襯

圖29 內襯逐片平整

3) 針線法修復。內襯雖然是由8片平面的絹組合而成,但是縫合起來后的內襯并非是一個平面,而是一個穹隆形。整塊內襯要在一個平面上攤平進行修復是不現實的,只有邊平整邊修復,平整好一片內襯,修復一片。內襯修復時的針線行距控制在0.5 cm左右,每一行縫線的首尾端不能在一條縱線上,以0.2~0.3 cm差距交錯排列,以防止傘的拉伸力對內襯再度造成撕裂(圖30和31)。

圖30 內襯修復

圖31 修復后的內襯

3.3.2傘表層修復 1) 背襯和絲線。傘表層是黑色平紋絹,質地發脆,除了一條傘邊沿附近較明顯的橫向裂縫外,其余破損情況不明顯,僅在破裂處采取單片背襯法進形針線修復。傘表層的背襯也采用黑色平紋絹,由于傘撐合時有受力情況,如內襯一樣仍然要考慮背襯材料的伸縮性與原傘面的匹配度,在剪裁背襯時,特別留意與原傘面經緯走向的一致性,在大小上要比原傘表層尺寸稍有余地。縫線采用黑色絲線,修復的針使用12號。

2) 平整。由于傘面本身存在功能性折痕,此類折痕應予保留,其余不規則非功能性皺褶就需要平整。此件陽傘表層皺褶情況不多,局部回潮后用手對裂縫處絲線進行了整理,再壓放磁鐵平整。

3) 修復。將附帶有傘骨架的傘表層套入修復模具中,主要采取鋪針,用選定的絲線以0.5 cm行距將傘表層與背襯縫合在一起(圖32和33)。

圖32 傘表層針線修復

圖33 修復后的傘表層

3.3.3兩層傘面與傘架的縫合組裝 傘表層和內襯分別修復完畢后就可以和傘骨架進行組裝了。先將傘表層按照原來線圈位置由傘頂至傘尖方向逐節固定在傘長骨上(圖34),再將內襯安裝固定在傘下盤凹槽中(圖35),然后再將內襯從傘長骨與傘短骨交接處向傘尖方向逐節固定在傘長骨上,在傘尖處將傘表層和內襯與傘尖孔縫合固定,最后將傘表層和內襯邊沿縫合在一起。最后一步傘邊沿處的縫合難度還是挺大的,因為陽傘表層有一道折邊,內襯有一道折邊,背襯也有一道折邊,一共要縫合5層,縫線既要按照原來的針腳復原縫合回去,又不能穿出最表層黑絹面,非常考驗縫合的技巧(圖36和37)。

圖34 傘表層與長骨組裝圖

圖35 內襯安裝至傘下盤上

圖36 傘邊沿縫合

圖37 組裝好后的傘

4 保存與展示

修復完畢的陽傘不宜將傘面按傳統傘面收合方式緊縮卷曲存放,而是盡量寬松放置,特別制作了無酸瓦楞紙盒用以存放修復好的陽傘。展示時要考慮撐合的外力影響,采取非全撐方式展示。本案例中的支撐物用途多樣,用作修復傘面的支撐物,也可以作為展示道具(圖38)。

圖38 陽傘展陳

5 結 論

1) 修復的難點。修復此件陽傘的主要難點不在于傘面紡織品本身的修復,更多的在于如何處理立體的傘的傘面與傘骨架之間的關系,也就是拆除方式。拆除分離能進行到哪一步?這關系到后續采取何種方式進行傘面修復。本件陽傘在不清楚陽傘的工藝構造之前原以為內襯不能完全從傘下盤處拆離,后在弄清楚了傘下盤的工藝后,進行了內襯的完全拆離,為后續修復的便利打下了基礎。在拆除過程中結合傘面的一些工藝特征作出了蕾絲層的判斷,也是本次修復的意外收獲。這也說明了修復一件文物之前,對其進行工藝的了解是非常必要的。

2) 支撐物的改進。此件陽傘拆除分離傘面的全過程中均使用了支撐物,最初傘面拆除支撐物設計的是一個圓筒形,但不便于雙手內外結合操作,后改進為本修復實例中的小型圓柱形竹圈,在拆除傘面及縫合傘面時雙手可凌空操作,不過此支撐物仍然有改進空間。針線修復階段使用的支撐物也同樣可改進為半徑更加寬大的圓錐體,使傘面更平緩覆蓋在支撐物上,便于針線修復的施展。

3) 修復的示范性。現今已遵循本修復實例的技術路線修復了數件陽傘,具體到每一件情況稍有不同,但是傘面的修復主要遵循本案例所示步驟,可以得出示范性的經驗以供同類修復借鑒。

致 謝:中國絲綢博物館的汪自強先生和王淑娟女士給予了項目極大的支持與指導,在此特別感謝!