“人口、產業”雙集聚下的新型城鎮化質量提升策略

王曉東

(河南財經政法大學經濟學院,河南 鄭州 450016)

1 引言和研究綜述

改革開放以來,中國的工業化與城鎮化發展取得了巨大的成就。按常住人口計算,我國城鎮化率由1978年的17.92%增長至2019年的60.6%,實現了突破性增長。在城鎮化進程中,中國的產業結構發生了重大變化,第二產業和第三產業快速發展。隨著改革開放我國對人口流動逐漸放寬,大量的農村勞動力為了獲取更高的收入,到城市中從事第二產業和第三產業工作。農村勞動力的流動一方面使得農村居民人均可支配收入增高,另一方面為第二產業和第三產業的發展提供了大量的勞動力。人口向城鎮集聚,對縮小城鄉收入差距,促進新型城鎮化起到了至關重要的作用。在新型城鎮化背景下,正確認識人口集聚、產業集聚與新型城鎮化建設三者之間的交互影響關系,對加快推進新型城鎮化建設,早日實現產城融合具有重要的現實意義。

不少學者研究了城鎮化與產業集聚的關系以及城鎮化與人口集聚的關系:吳豐林和方創林(2010)認為產業集聚促進了城鎮化的發展[1];巴頓(1976)認為產業集聚與城鎮化具有相互促進的作用[2];Francois Perroux(1950)的增長級理論認為,城鎮化首先是人的城鎮化對人口及其他要素存在持續的聚集作用,人口集聚先于其他因素的集聚,且各類并不是同步發生的[3];劉國斌和韓世博(2016)認為人口集聚對城鎮化有促進作用,但隨著城鎮化發展,其促進作用會逐漸減小[4];武前波和惠聰聰(2020)認為不同城市城鎮化對人口集聚的影響不同[5]。

通過文獻梳理發現,研究工業集聚對城鎮化影響和研究人口集聚與城鎮化之間關系的成果較為豐富,但仍存在一些不足:一是現有研究在分析工業集聚對城鎮化的影響時,衡量城鎮化指標,只簡單地以人口城鎮化來反映城鎮化水平;二是沒有分析人口集聚和產業集聚對城鎮化影響的相互作用。為此,本文從人口、經濟、空間、社會、生活和生態六個方面來衡量新型城鎮化的質量,并研究人口集聚和產業集聚對新型城鎮化影響的交互作用,具有一定的創新意義,彌補了前人研究的不足。

2 理論分析

第二產業集聚可以從以下兩個方面來促進新型城鎮化:一是第二產業集聚能夠產生規模效應,在帶動高技術人才流入的同時,還能為周邊地區非農勞動力以及農村剩余勞動力解決就業問題,實現人口的聚集,促進人口城鎮化。二是第二產業集聚通過為剩余勞動力提供就業機會,提升收入水平,進一步帶動區域經濟增長,逐步實現集聚經濟,加快經濟城鎮化進程。可見,工業的繁榮發展在帶動區域經濟增長的同時,也提升了職工收入水平,進一步改善人們的消費需求,工業集聚過程能夠帶動人口的轉移,進而為城鎮化建設提供源源不斷的動力。產業集聚與人口集聚是一個相互融合、相互促進的整體,二者共同推進新型城鎮化的發展。人口集聚一方面給第二產業集聚提供了豐富的勞動力,另一方面創造了服務業等行業的需求,極大地促進了相關產業的發展,增加了居民收入,促進了新型城鎮化發展。人口集聚與第二產業集聚是相輔相成的作用,二者在新型城鎮化進程中缺一不可,共同發揮著重要作用。

基于以上分析,本文提出三個假說:

(1)第二產業集聚對新型城鎮化具有正向的促進作用。

(2)人口集聚對新型城鎮化具有正向的促進作用。

(3)人口集聚和第二產業集聚對新型城鎮的影響具有正向的交互作用。

3 研究設計

3.1 變量選取

因變量為新型城鎮化質量,核心變量有人口集聚和第二產業集聚,控制變量有對外開放程度、政府干預程度、產業結構和價格水平。各個變量采取的衡量指標和計算方法如下。

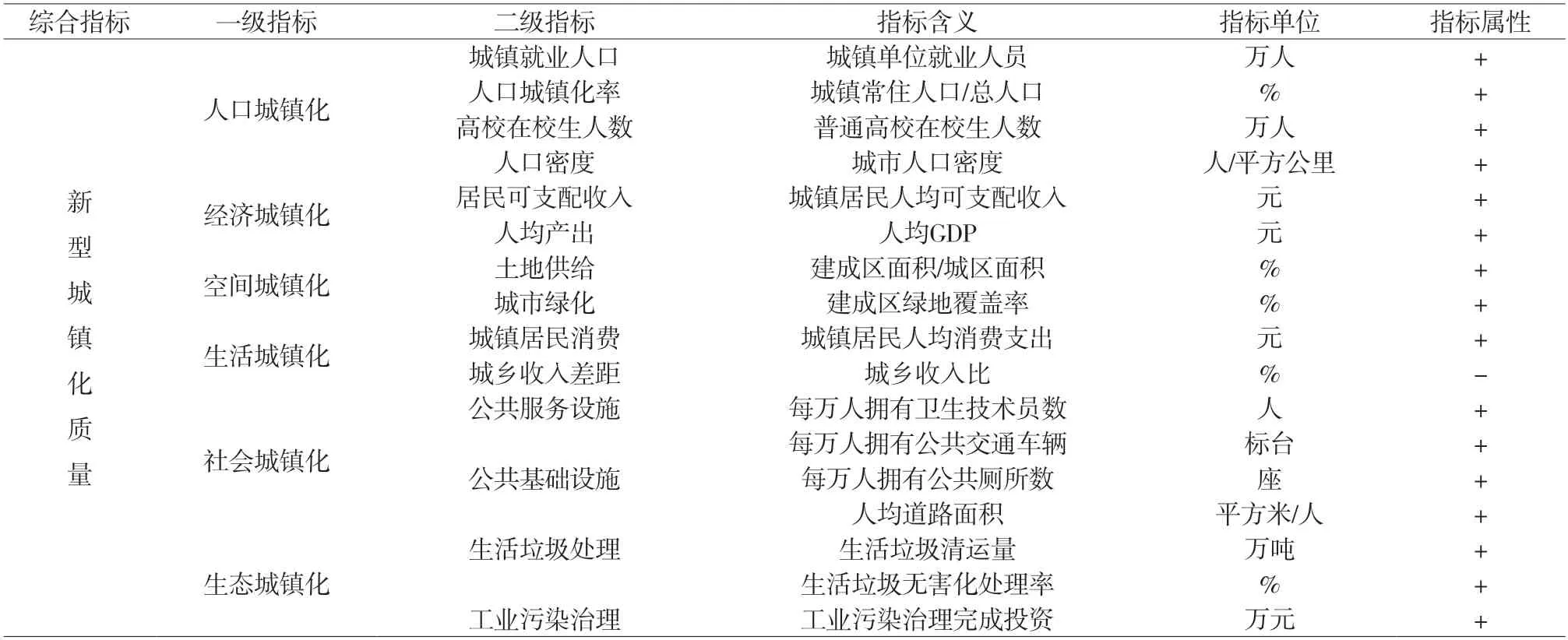

(1)新型城鎮化質量(urban):參考以往文獻,使用熵值法來構建衡量新型城鎮化質量的指標,評價指標體系見表1。

表1 新型城鎮化質量指標體系

(2)人口集聚(peag):使用地理集中度來衡量,具體的計算方法如公式(1)。

其中peagi指某年份i地區的人口集聚度,peoi和acri分別表示某年份i地區(城鎮)的年末常住總人口和土地面積,∑peoi和∑acri則分別為整個研究區域年末常住人口與土地面積。

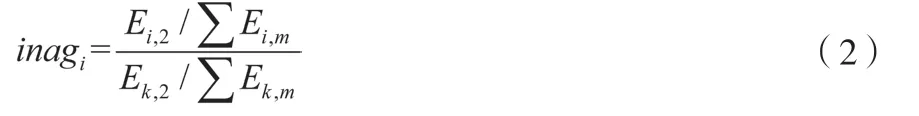

(3)第二產業集聚(inag):采用區位熵來衡量產業集聚,區位熵越大,說明相對于全國其他地區,該產業在該地區內的發展更加成熟、集聚能力更強、更具規模優勢和比較優勢。具體測算方法如公式(2)。

其中E表示就業人數;i表示省級范圍;m取1、2、3,分別代表第一產業、第二產業和第三產業;k表示全國范圍,指標數值越大,說明該地區集聚水平越高。

(4)參考以往文獻,選取的控制變量分別是:①對外開放程度(open),使用外商投資企業的投資總額占GDP的比重來表示。②政府干預程度(fin),使用政府財政支出占GDP的比重來衡量。③產業結構(indu),使用產業結構升級指數來衡量。④價格水平(pric),使用居民消費價格指數來衡量。

3.2 數據來源與描述性統計

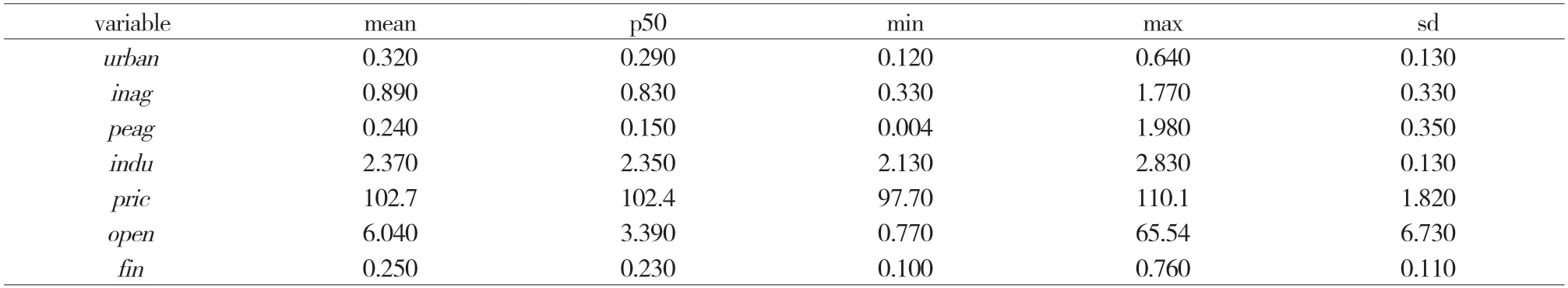

根據2008—2019年我國30個省級行政區域(不包含港澳臺地區和西藏自治區)的面板數據,通過熵值法合成以及計算得到的變量描述性統計見表2。

表2 數據的描述性統計

3.3 模型設定

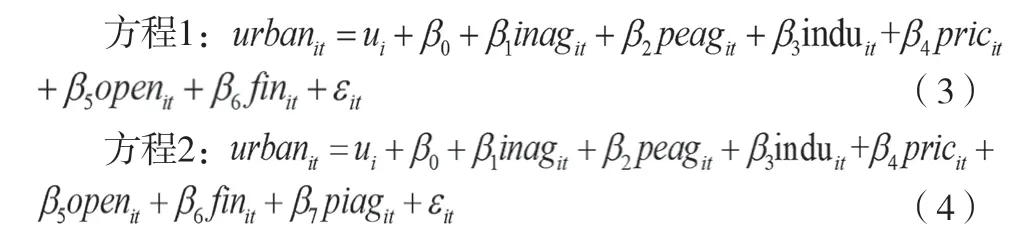

建立靜態面板模型來研究人口集聚與第二產業集聚對新型城鎮化質量的影響,并在模型中加入人口集聚與第二產業集聚的乘積項,通過乘積項系數的顯著性來判斷人口集聚與第二產業集聚對新型城鎮化質量的影響是否具有交互作用,通過系數的正負號來判斷人口集聚與第二產業集聚對新型城鎮化質量的影響是相互促進還是相互抑制。

建立方程如公式(3)和公式(4)。

4 實證結果與分析

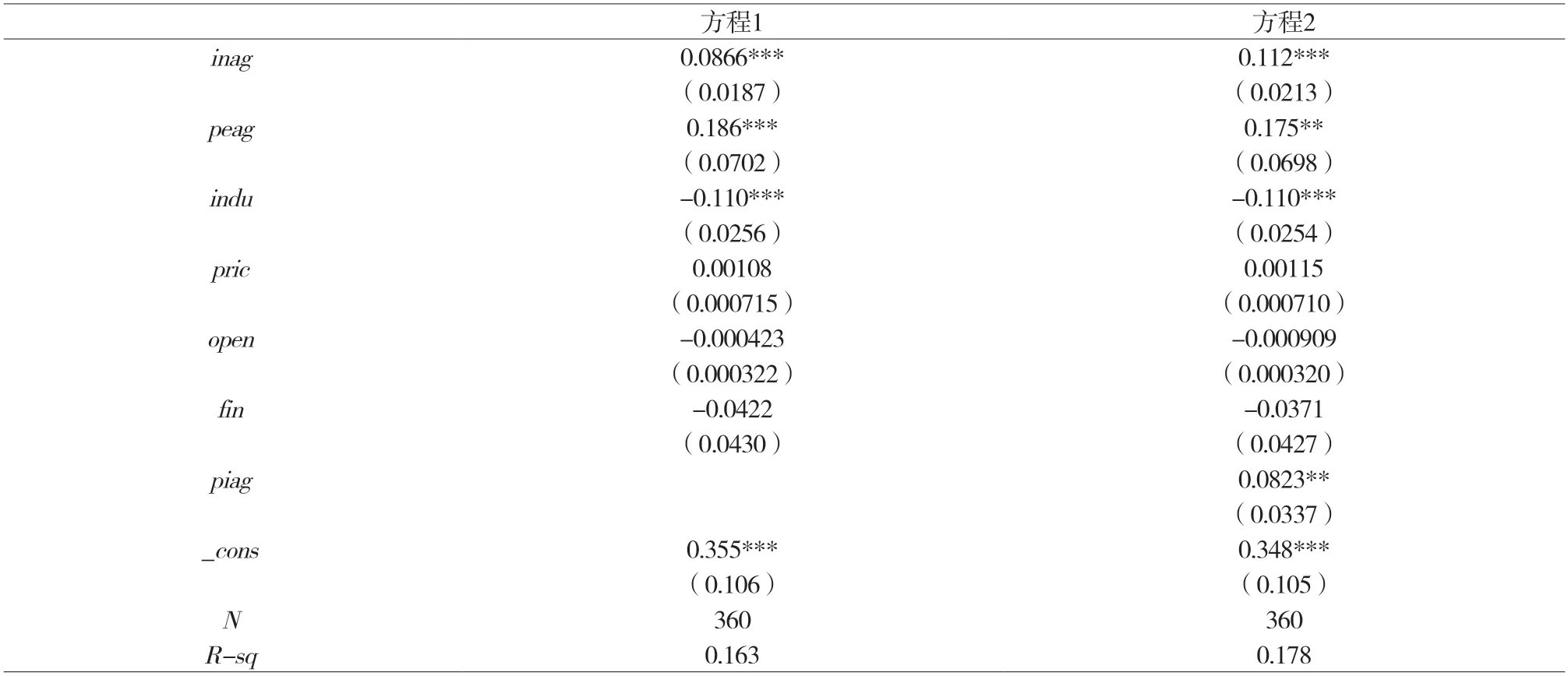

使用數據建立固定效應模型,方程1和方程2的估計結果如表3。

從表3可以看出,方程1的估計結果中,人口集聚和第二產業集聚的系數均為正,驗證了假說(1)和假說(2),即人口集聚和第二產業集聚對新型城鎮化均有正向影響,從方程2的估計結果中可以看出,在加入產業集聚和人口集聚乘積項以后,第二產集聚和人口集聚的系數估計值均為正,且乘積項系數為正,驗證了假說(3),即第二產業集聚和人口集聚對新型城鎮化的影響具有正向的交互作用。

表3 固定效應模型估計結果

5 結論和政策建議

本文從相關理論分析入手,根據相關理論提出了三個假說,并使用了我國30個省級行政區域(不含港澳臺地區和西藏自治區)2018—2019年的面板數據來進行實證研究。通過建立固定效應模型來驗證假說,實證結果表明:(1)第二產業集聚對新型城鎮化具有正向的促進作用。(2)人口集聚對新型城鎮化具有正向的促進作用。(3)第二產業集聚和人口集聚對新型城鎮化的影響具有正向的交互作用。

基于實證研究的結果,現提出以下幾條建議。

第一,第二產業集聚能夠促進城鎮化發展,城鎮化發展過程中應該明確工業發展的重要地位。目前我國要順應產城融合的發展模式,實現工業結構升級和城鎮化的統籌發展。為工業企業提高政策補貼或完善工業廠房等基礎設施來鼓勵工業發展,從而提高我國各地的工業集聚水平,以集聚進程來帶動新型城鎮化進程。

第二,城鎮化水平的提高能夠推動第二產業集聚。城鎮化進程會帶動勞動力向城市轉移,從而推動工業產業向城市集聚,以帶動城市經濟發展,增強地區優勢。在此過程中,要平衡地區間的發展,并制定相應的產業政策,均衡城鎮化和工業集聚在地區間的發展。