基于主成分綜合評價的精神損失量化研究

張景儀 張國翠 劉 靖

(1.魯東大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,山東 煙臺 264025;2.魯東大學(xué)法學(xué)院,山東 煙臺 264025)

在當前的中國民事司法實踐中,錨定效應(yīng)非常普遍,裁判錨定效應(yīng)[1]的發(fā)生呈現(xiàn)出內(nèi)外有別的總體格局,影響顯著的外生錨點和作用微弱的內(nèi)生錨點形成強烈反差,反映出當代中國法官的尷尬處境。精神損害賠償額的確定歷來為理論界、司法實務(wù)界所研究探討的熱點和難點,除了司法解釋所確立的法官酌定原則外,一直未有實質(zhì)性的研究進展。由于對精神損害即對受害者主觀上的非正常感受及因此而產(chǎn)生的非正常行為表現(xiàn),難以確定統(tǒng)一量化規(guī)則以公式的形式恰當?shù)赜嬎愠鍪芎φ呔裆纤軗p害應(yīng)得的等量賠償,同時,精神損害賠償所涉及的方面廣泛,所以目前還沒有提出一個較為完善的方法來對精神損失這樣趨于主觀判斷的指標進行量化。有感于此,本文擬利用精神損失量化來減弱司法認知偏差對裁判結(jié)果的影響,從而使精神損失的標準更加具體、精神損失賠償?shù)臉藴矢油晟疲瑢ψ罱K的結(jié)果做出更合理的評判。基于此,本文提出了利用大數(shù)據(jù)分析的精神損失量化研究。

1 確定影響判斷過錯程度的因素

利用中國裁判文書網(wǎng)查得數(shù)據(jù),以便于對影響判定行為人過錯程度大小的因素進行量化。民法上的過錯是指行為人對其實施某種行為和損害后果的發(fā)生所持的一種心理狀態(tài),包括故意和過失。過失通常分為重大過失和輕過失。在中國,“故意”和“過失”雖然在民法中大量使用,但中國民事立法上沒有將“故意”和“過失”進行定義[2]。通常認為,刑法中的故意和過失與民法中的故意和過失相同。據(jù)此,過失,是指行為的后果不是行為人所主動追求的,但因為行為人主觀上對自己的行為持一種放任或不在乎的態(tài)度,而導(dǎo)致?lián)p害的發(fā)生的心理狀態(tài)。故意,是指行為人明知自己的行為會造成危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生的心理狀態(tài)。然而,只是簡單將過錯程度[3]評定為故意和過失不夠準確清晰,在評定上也不夠具體。因此,后文將用3個因素來評定過錯程度:

(1)行為因素(違法、違約違規(guī)、違反應(yīng)盡義務(wù)、違反公序良俗)。

(2)客觀因素:無免責(zé)事由與過失相抵、不完全不可抗力(行為人行為與不可抗力共同造成的侵害)、第三人過錯(包括行為人與第三人共同造成的侵害)。

(3)行為人的損傷后果參與度。

最后對影響因素的各個等級進行打分,分別從考慮其行為、客觀因素以及行為人的損傷參與度進行分別打分,相互之間不產(chǎn)生影響,分數(shù)由大到小分別代表行為人過錯程度的由大到小。

2 對影響因素的研究

2.1 行為因素

行為是指人的有意識的活動。從民法上看,應(yīng)作為而不作為、應(yīng)不作為而作為都會發(fā)生一定的民事法律后果,因此“作為”與“不作為”都可以成為民事法律事實。民事法律事實分為行為和事件,而行為是主要的民事法律事實,行為因素包括違法、違約違規(guī)、違反應(yīng)盡義務(wù)和違反公序良俗。

(1)違法:違反國家現(xiàn)行法律規(guī)定,危害法律所保護的社會關(guān)系。

(2)違約違規(guī):違約,是指合同當事人完全沒有履行合同或者履行合同義務(wù)不符合約定;違規(guī),是指違反了某些規(guī)定,通常是指所有雙方協(xié)商好達成的規(guī)定。而本文中,將部門規(guī)章、地方規(guī)定等次于狹義的法律規(guī)定歸納為違規(guī)而不是違法等級類別。

(3)違反應(yīng)盡義務(wù):根據(jù)民事義務(wù)人行為方式的不同,可以將民事義務(wù)分為作為義務(wù)和不作為義務(wù),這里所指的應(yīng)盡義務(wù)是指其中的作為義務(wù),多為安全注意義務(wù)等,違反應(yīng)盡義務(wù)是指義務(wù)人沒有積極履行應(yīng)當作為的義務(wù)。

(4)公序良俗:包括公序和良俗。公序,指公共秩序,是指國家社會的存在和發(fā)展所必需的一般秩序;良俗,指善良風(fēng)俗,是指國家社會的存在和發(fā)展所必需的一般道德。公序良俗指民事主體的行為應(yīng)當遵守公共秩序,符合善良風(fēng)俗。

根據(jù)行為的嚴重程度從高到低可以依次分為違法、違約違規(guī)、違反應(yīng)盡義務(wù)、違反公序良俗。

2.2 客觀因素

客觀因素是指行為人的侵害行為是否存在可以減輕或者免除侵權(quán)責(zé)任的特殊事由,在此種情況下侵權(quán)人的過錯程度也不盡相同,應(yīng)根據(jù)客觀因素綜合判定行為人的過錯程度大小。

免責(zé)事由:又稱減輕或者免除責(zé)任的事由,顧名思義,在侵權(quán)法中,免責(zé)事由是指針對受害人要求侵害人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的請求權(quán)而提出的,能夠使侵害人免除或減輕責(zé)任的特殊事由。

無免責(zé)事由:是指不具有減輕或者免除責(zé)任的特殊事由。

《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第三章從第二十六條起至第三十一條,分別規(guī)定了過失相抵、受害人故意、第三人過錯、不完全不可抗力、正當防衛(wèi)、緊急避險6種免責(zé)事由。從中選取行為人可減輕責(zé)任的幾種情況進行解釋。

(1)過失相抵:是指對于受害人損害結(jié)果的發(fā)生,受害人也存在一定的過錯,在此情境下,是雙方的過錯,因此可以產(chǎn)生減輕侵權(quán)人責(zé)任的結(jié)果。

(2)第三人過錯:是指第三人與加害人的共同過錯造成的損害結(jié)果,此時的第三人過錯是在履行安全保障義務(wù)時對受害人造成的侵害,可以減輕行為人的民事責(zé)任。

(3)不完全不可抗力:是指侵害結(jié)果是由不可抗力與行為人過錯共同造成的,此時存在兩種情況,一種是不能成為免責(zé)事由的,另一種是不可免除責(zé)任,但可酌情減輕責(zé)任的。在此是指不可免除責(zé)任,但可酌情減輕責(zé)任的情況。不能成為免責(zé)事由的情況涵蓋在無免責(zé)事由中。

根據(jù)客觀情況下行為人所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任大小判定行為人的過錯程度由大到小依次為:無免責(zé)事由,承擔(dān)全部民事責(zé)任,過錯程度較大;過失相抵、不完全不可抗力、不完全第三人過錯,減輕民事責(zé)任,過錯程度較小。

2.3 行為人的損傷參與度

損傷參與度是指損傷結(jié)果是在多方因素的影響下形成的,包括受害人自身疾病共同存在的情況,造成的重大損傷結(jié)果包括暫時性、永久性機體結(jié)構(gòu)破壞或者功能障礙、死亡等,行為人的損害行為在損傷結(jié)果中的介入程度即行為人的損傷參與度。有時損害結(jié)果是多個侵權(quán)行為人共同造成的,或侵權(quán)行為人和被侵權(quán)人共同造成的。多方存在過錯的情況下,行為人的損傷參與度體現(xiàn)的是一種過錯參與度,對行為人應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任會產(chǎn)生很大影響,在法律賠償制度中尤為重要。

目前,我國尚無統(tǒng)一的參與度鑒定規(guī)范標準,學(xué)界內(nèi)存在很多觀點,主要有以下3種。

(1)事故寄予度鑒定法:將參與度分為11個等級,從0%到100%,每10個百分點為一個等級。0%判定為沒有因果關(guān)系,10%~50%判定為因果關(guān)系確定困難,60%~90%判定為因果關(guān)系基本成立,100%判定為確定因果關(guān)系。

(2)五分法:將參與度劃分為0%、10%~30%、40%~60%、70%~90%、100%,分別對應(yīng)無、小部分、部分、大部分、全部。

(3)五級法:最高人民法院草擬《損傷參與度評定標準》中采用五級法,25個百分點為一個等級,即0%、25%、50%、75%和100%。

事故寄予度鑒定法界定范圍過于模糊,而五級法的規(guī)定又過于硬性細致。五分法將參與度分為五個等級,有細致劃分又不失彈性,劃分較為合理,在此選定5分法為損傷參與度的判定標準。

3 精神損失量化評定的模型選擇

主成分分析方法是近年來在模型評價中被廣泛應(yīng)用和研究的科學(xué)計算方法,并取得了相當大的成效,成為一種研究多因素影響系統(tǒng)的有效科學(xué)分析方法,據(jù)此,本文選擇了主成分分析模型。

3.1 主成分分析方法原理

主成分分析法也被稱作定量分析法,是運用降維思想把多指標轉(zhuǎn)化為少數(shù)的綜合指標的一種多元化分析統(tǒng)計方法,是將多維因子歸入同一個系統(tǒng),然后進行定性和定量化研究的一種理論相對完善的多元化統(tǒng)計分析方法。轉(zhuǎn)化后的少數(shù)指標是原有指標通過線性組合的方式得到的,這些指標彼此之間不存在關(guān)聯(lián),所以,既可以保證原始數(shù)據(jù)的完整性,又實現(xiàn)了將高維變量降維的目的。該方法化繁為簡,避免了主觀隨意性。因此,主成分分析方法是一種比較完善的多元化統(tǒng)計分析方法,它的原理是把很多指標參數(shù)放入同一個系統(tǒng),并對這些指標參數(shù)進行定量化的分析研究。

3.2 主成分分析法的步驟

3.2.1 對原始數(shù)據(jù)進行標準化處理

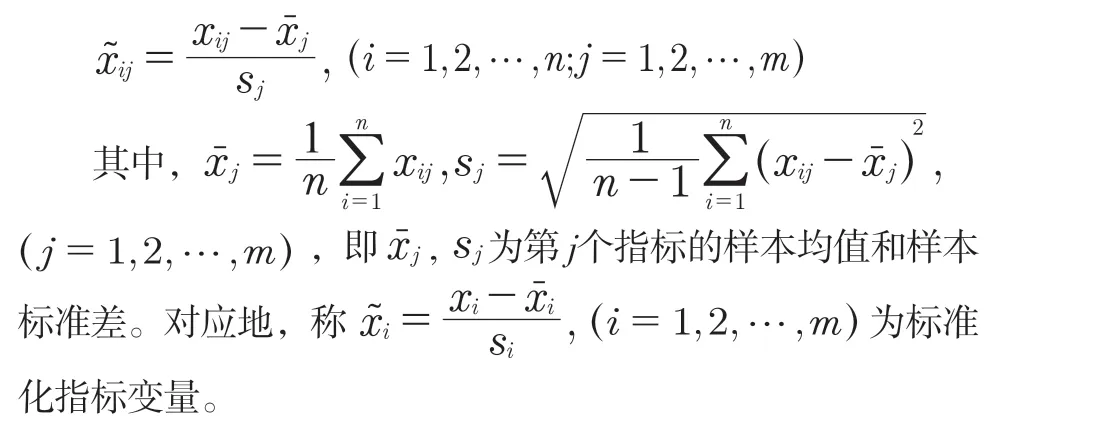

假設(shè)進行主成分分析的指標變量有m個:共有n個評價對象,第i個評價對象的第j個指標的取值為將各指標值轉(zhuǎn)化為標準化指標

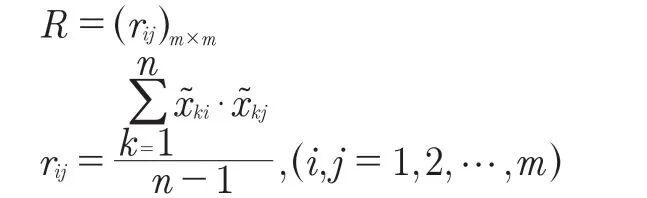

3.2.2 計算相關(guān)系數(shù)矩陣R

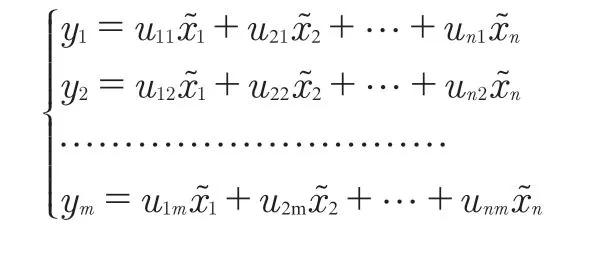

3.2.3 計算特征值和特征向量R

式中y1是第一主成分,y2是第二主成分,……,ym是m第主成分。

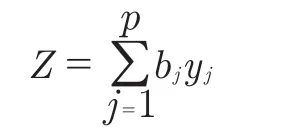

選擇p(p≤ m)個主成分,計算綜合評價值

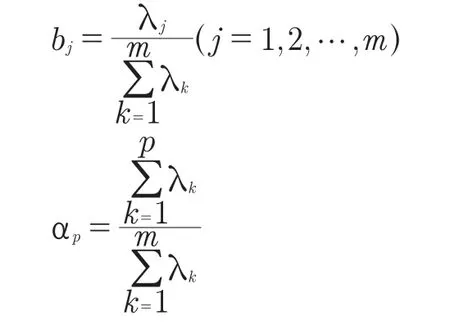

①計算特征值的信息貢獻率bj和累計貢獻率αp

②計算綜合得分Z

通過計算指標的信息貢獻率和累計貢獻率即可求出綜合得分Z,Z越大,侵權(quán)人的過錯程度越高。

4 精神損失量化評定的模型化

運用文本處理的方法,將法律條文類的不易量化的數(shù)據(jù)進行量化處理。再利用情感分析和自然語言處理的方法,對文本數(shù)據(jù)進行處理,并結(jié)合精神損失的判例進行匹配,將難以處理的抽象文字量化。

同時運用主成分分析,對數(shù)據(jù)進行分類并找出相關(guān)關(guān)系,進行建模。將傳統(tǒng)方法中的直接判定形式轉(zhuǎn)換為間接判定形式,運用假想的損益相當原則將損害賠償原則延伸應(yīng)用于這一領(lǐng)域,并設(shè)計出一套符合公平合理原則的量化規(guī)則,為司法實務(wù)界對個案的運用和操作提供參考。

在精神損害案件的判定中,侵權(quán)人過錯程度的判定一直依賴于法官的經(jīng)驗,而基于經(jīng)驗的判定往往會受到個人主觀情緒的影響,可能會導(dǎo)致不同的法官對侵權(quán)人過錯程度的判定結(jié)果產(chǎn)生較大的差異。

本文將數(shù)學(xué)模型與精神損害賠償問題進行結(jié)合,對影響侵權(quán)人過錯程度的因素進行篩選和分類,利用主成分綜合評價模型,對這些影響侵權(quán)人過錯程度的因素進行綜合評價,從而得到一個全新的用來評價侵權(quán)人過錯程度的綜合分數(shù),降低了法官判定侵權(quán)人過錯的主觀性。由于用來判定侵權(quán)人過錯程度的因素仍需要人工來進行評定,并不能完全去除判定過程的主觀性,此系統(tǒng)只能夠降低法官自由裁量侵權(quán)人過錯程度的主觀性,并不能完全消除主觀性的影響。

5 結(jié)語

本文利用主成分分析方法的綜合評價構(gòu)造出評定“過失”和“過錯”程度的精神損失量化模型,使得侵權(quán)人過錯程度的判定更加客觀。同時,也使侵權(quán)人過錯程度這一定性的問題,可以用定量的方式表達出來,給精神損失問題的量化研究提供了新的思路。

- 中阿科技論壇(中英文)的其它文章

- Application of Optical Fiber Sensor in Safety Monitoring of Railway Perimeter

- Effects of Emotional Labor and Job Stress on the Intention to Turnover of Nursing Care Workers in Nursing Homes in China

- 基于開放管理方法的地方政府數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)問題

- 基于CDIO模式的創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模型構(gòu)建

- 德技并修人才培養(yǎng)模式對高職教育寶玉石專業(yè)的影響

- 基于現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué)的機械制造課程教學(xué)改革策略