論非農就業對農村收入不平等的影響

中國農業大學人文與發展學院 康孟媛

中華人民共和國成立以來,中國經濟快速發展。與此同時,中國收入不平等問題沒有得到有效改善,根據國家統計局最新的統計數據顯示,2016年我國基尼系數達到0.465,不平等問題仍較為凸顯。非農就業具有顯著的減貧效應[1],在過去中國扶貧的具體實踐中,產業扶貧方式幫助貧困戶帶來持續穩定的收入,對脫貧攻堅全面勝利發揮了重要作用,為鄉村振興的產業振興奠定了堅實基礎。在這樣的背景下,關注到中國低收入群體收入不平等問題,并分析非農就業對收入不平等的影響,對應對農村地區收入不平等引發的社會問題、全面推進鄉村振興、提高農民幸福感和獲得感具有現實意義。

一、非農就業對農村居民收入的影響的理論分析

(一)非農就業對農村居民收入的影響

配第-克拉克定理揭示了在經濟發展過程中產業結構變化對勞動力在不同產業流動帶來的影響[2]。該理論是將全部社會經濟活動劃分為第一產業、第二產業和第三產業,而不同產業之間存在收入差異,會促使勞動力向能夠獲得更高收入的產業部門移動,隨著經濟的不斷發展勞動力會逐步從第一產業向第二產業、第三產業流動。這主要考慮到,一方面,人們對農產品的需求會隨著收入的不斷增加而出現下降的趨勢,即從事農業生產的收入彈性出現下降,并小于工業或服務業所提供的工業產品或服務類產品的收入彈性;另一方面,農業生產由于受到生產要素和氣候的限制,當投資達到一定限度后會出現報酬遞減的狀況,但工業產品則不會受到這樣的限制,工業生產多處于報酬遞增的狀況,隨著工業投資的不斷增加,形成規模效應進而不斷降低工業產品的單位成本。中國自1978年改革開放以來在經濟上取得了巨大成就,第一產業增加值占GDP總量比值不斷下降,第二產業增加值占GDP總量比值保持平穩,第三產業增加值占GDP總量比值不斷攀升,根據配第-克拉克定理所描述的,第一產業從業人員隨著經濟的發展不斷向第二、第三產業涌入,呈現與各產業增加值占GDP總量同步的變化趨勢,這為從事非農業產業能夠提高農村居民的收入提供了現實經驗依據。

(二)非農就業對農村居民收入不平等的影響

由于中華人民共和國成立初期城鄉二元戶籍制度,對勞動力流動的限制較為明顯,加之快速工業化進程,使得工業產品與農業產品交換時,工業產品價格高于價值,農業產品價格低于價值而出現的差額,即“剪刀差”。為此,在農村從事農業生產的勞動力流動受到限制的背景下,工業產品與農業產品的“剪刀差”對農村地區居民產生了嚴重的收入剝削,由此形成目前城鄉收入差距。現階段,農村勞動力從農業向非農業轉移,體現非農就業高收入效應對農戶的吸引力,這無疑縮小了城鄉之間的收入差距。

英國國際發展署(Department For International Development)提出的可持續生計分析框架將生計資本劃分為物質資本、人力資本、社會資本、金融資本和自然資本[3]。中國農村居民五類資本在中國經濟發展過程中均受到了不同程度的剝奪,在生計資本存量較低且有限的前提下,農戶根據自身家庭的資源進行配置,帶來收益上的增量存在上限,農戶通過非農就業帶來的收入邊際效應出現遞減趨勢。所以,非農就業對于農村地區居民的收入分配效應就展現為低收入群體收入邊際效應要高于高收入群體的收入邊際效應,進而實現不斷縮小低收入群體和高收入群體之間的收入差距,緩解農村收入不平等狀況。而中國目前小農戶數量占到農業經營主體98%以上,小農戶從業人員占農業從業人員90%,小農戶經營耕地面積占總耕地面積的70%。對于小農戶而言,非農就業帶來的勞動力配置效應會提高土地轉出的可能,進而降低其農業生產所面臨的各種風險,獲取穩定、持續的租金收益對自身由于農業生產收入的不穩定性帶來的收入剝奪具有緩解作用,進一步縮小收入差距。

二、非農就業對農村居民收入的影響的實證分析

(一)數據來源、變量設置

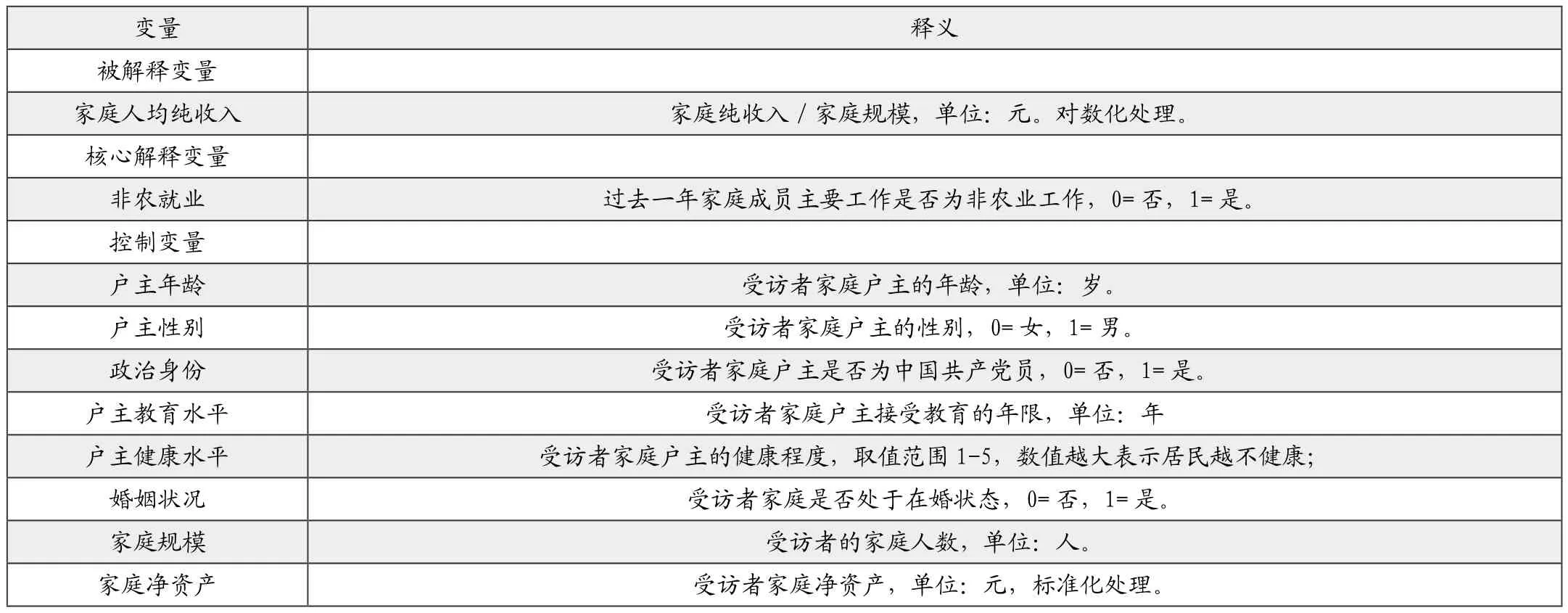

本文研究數據來源于2016年北京大學中國社會科學調查中心的大型綜合社會追蹤調查(CFPS2016),根據研究需要剔除缺失值、異常值,最終篩選形成3210個樣本的新數據集。參照左孝凡(2020)[4]研究貧困時的變量設計,本文變量設置安排如下,被解釋變量:家庭人均純收入;核心解釋變量:非農就業;控制變量:戶主年齡、戶主性別、政治身份、戶主教育水平、戶主健康水平、婚姻狀況、家庭規模以及家庭凈資產等,具體釋義如表1所示。

表1 變量設置及釋義

(二)研究方法:分位數回歸模型(QR)

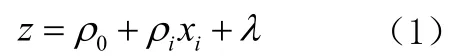

本文嘗試采用QR模型檢驗非農就業對不同收入水平群體的收入效應,采用最小二乘估計(OLS)進行。模型方程設置如公式(1)所示。

式中:Z表示被解釋變量家庭人均純收入,xi表示解釋變量,包括非農就業及控制變量,ρ表示各解釋變量的待估計系數,ρ0為常數項,λi為誤差項。

(三)實證檢驗結果

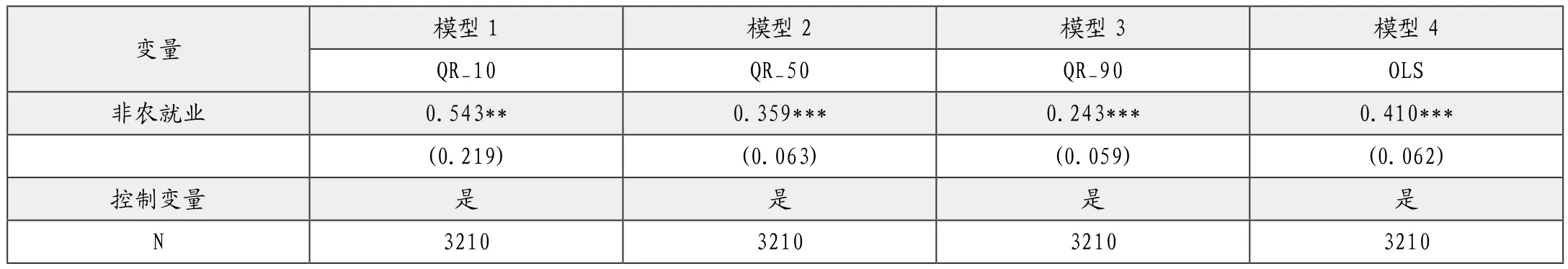

表2顯示了非農就業對農村居民收入影響的分位數回歸檢驗結果。整體來看,模型4顯示了非農就業對農村居民收入的影響,檢驗結果顯示在1%的顯著性水平下,非農就業顯著提升農村居民收入水平;從不同收入水平的角度來看,模型1、模型2和模型3分別代表整體收入水平處于10%分位數、50%分位數(中位數)和90%分位數點的收入水平,從檢驗結果可以發現非農就業對處于收入水平較低的10%分位數點影響效應最高達到0.543、在處于收入水平較高的90%分位數點影響效應最低僅為0.243。所以,分位數回歸結果顯示非農就業對農村居民收入具有顯著正向促進作用,并且非農就業帶來的收入效應具有明顯的益貧性,由此說明非農就業對農村收入不平等具有顯著緩解效應。

表2 非農就業對農村居民收入影響的分位數回歸檢驗結果

三、結論和對策建議

基于全文分析,本文認為非農就業對農村居民收入水平提升就有顯著正向作用,農村居民從事非農產業較農業而言具有更高的勞動報酬率,同時非農就業帶來的收入效應具有明顯的益貧性,顯著緩解了農村收入不平等狀況。因此,一方面,進一步推動非農就業,拓寬低收入群體增收路徑,充分結合產業振興政策,提供技能培訓,解決農村剩余勞動力問題的同時,優先考慮原建卡立檔貧困戶等低收入群體,拓寬低收入群體的收入渠道,緩解農村居民之間的收入不平等狀況;另一方面,充分提升農村基礎教育建設,不斷提高農村居民的人力資本存量,為農村居民從事高回報率的非農產業提供智力及技能支撐。