應用冠狀動脈CTA和計算流體力學無創性評價心肌橋對冠狀動脈血流動力學的影響

陸怡菡, 余蒙蒙, 曾蒙蘇, 周國鋒*

1. 復旦大學附屬中山醫院放射科,上海 200032 2. 上海市影像醫學研究所,上海 200032

心肌橋(myocardial bridge, MB)是冠狀動脈(冠脈)的一種先天變異,指冠脈某一節段以“隧道”方式穿行于心肌內,這種覆蓋在心肌表面的心肌纖維束被稱為MB,而位于MB下的冠脈則被稱為壁冠脈,最常見于左前降支中段(70%~98%)[1]。MB常導致收縮期血管受壓,通常無癥狀,但也可能出現心肌缺血表現,包括心絞痛、心肌缺血、急性冠脈綜合征、左心室功能不全和頓抑、心律失常,甚至心源性猝死[2],這種巨大的臨床差異與MB造成的血流動力學改變有關[3]。

常規冠脈CTA檢查只能提供解剖學信息,無法評估MB對冠脈血流動力學改變的信息,而血流儲備分數(fractional flow reserve, FFR)和壁面切應力(wall shear stress, WSS)作為血流動力學指標,可反映病變的血流動力學變化。FFR指在冠脈狹窄的情況下,該冠脈所供區域心肌的最大血流量與理論上無狹窄時的最大血流量之比[4],需在有創冠脈造影時測定;WSS反映了動脈壁內皮細胞表面的血流動力狀態,是血流在動脈壁上產生的切向摩擦,通過一系列復雜的細胞、分子和生化反應,影響血管結構,與冠脈粥樣硬化斑塊的發生發展有關[5]。

隨著冠脈CTA和計算流體力學技術的發展,可在特定的幾何模型中同時評估解剖學和血流動力學變化[6],無創性獲得FFRCT值和WSS值。目前對FFRCT和WSS的研究多用于評價冠脈斑塊[7],而對MB造成的血流動力學改變研究較少。本研究借助冠脈CTA及計算流體力學技術對比分析MB患者和健康人FFRCT值及WSS值的差異,無創評價MB對冠脈血流動力學的影響,為此類患者的臨床診治提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象 選取2020年5月至2020年12月復旦大學附屬中山醫院行冠脈CTA檢查發現左前降支的心肌橋患者50例,根據心肌橋深度分為淺表組(≤2 mm,n=25)和深在組(>2 mm,n=25),并選取25例冠脈CTA正常者為對照組。收集臨床資料,包括性別、年齡、高血壓史、糖尿病史、吸煙史、高脂血癥史、臨床癥狀等。

納入標準:左前降支心肌橋患者。排除標準:(1)冠脈粥樣硬化;(2)心肌病和瓣膜疾病;(3)既往接受再血管化治療者;(4)植入心臟起搏器、封堵器、人工瓣膜等心臟植入物;(5)冠脈起源異常、冠脈瘤;(6)冠脈CTA圖像質量不佳。本研究通過復旦大學附屬中山醫院倫理委員會批準(B2018-308R),所有患者均知情并簽署知情同意書。

1.2 冠脈CTA掃描方案 采用德國Siemens公司第三代雙源CT(SOMATOM FORCE)進行冠脈CTA檢查。檢查前先對患者進行屏氣訓練,無禁忌證者檢查前,予舌下含服硝酸甘油。掃描觸發采用bolus tracking技術,將感興趣區置于降主動脈,以雙筒高壓注射器于肘前靜脈注射對比劑(370 mgI/mL),注射速率4~5 mL/s,注射量40~55 mL,再以相同速率注入生理鹽水40 mL。采用前瞻性心電門控技術,在R-R間期的30%~80%進行圖像采集。掃描參數:探測器準直96 mm×0.6 mm,重建層厚0.75 mm,重建層間距0.5 mm,旋轉時間250 ms。采用自動管電壓和管電流調制(CAREkv, CAREDose 4D),參考管電流320 mAs,參考管電壓100 kV,以30%~35% R-R間期和70%~80%R-R間期進行圖像重建。

1.3 冠脈圖像分析及數據測量 將所有冠脈CTA數據導入后處理工作站(uinnovation,上海聯影醫療科技有限公司)進行圖像分析。MB位置定義為LAD開口處到MB入口處的距離,MB長度定義為MB入口處到出口處的距離,MB深度定義為覆蓋于壁冠脈表面心肌的最大厚度,≤2 mm為淺表型,>2 mm為深在型[8],當心肌厚度≤1 mm時,記錄為1 mm,作進一步定量分析。MB肌肉指數=MB長度(mm)×MB深度(mm)。MB收縮期受壓指數=[(舒張期MB直徑-收縮期MB直徑)/舒張期MB直徑]。

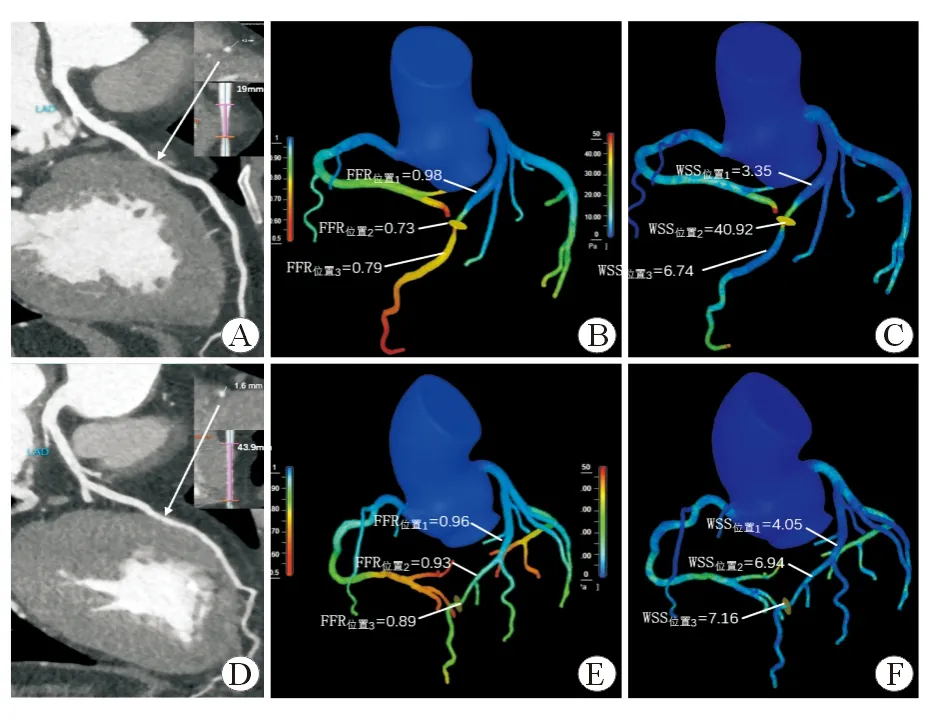

通過uinnovation-FFRCT應用(上海聯影醫療科技有限公司)測得FFRCT值和WSS值,這是一項基于計算流體力學而無創獲得血流動力學指標的技術[9]。測定收縮期和舒張期數據,位置1定義為MB入口前10 mm處,位置2定義為MB最狹窄處(如無狹窄,取中間段),位置3定義為MB出口后1 cm處(圖1),對照組在LAD相應位置測定FFRCT值及WSS值,ΔFFR=(位置1處FFRCT值)-(位置3處FFRCT值)。以0.8為界值[10]將MB患者分為FFRCT異常組(≤0.8)和FFRCT正常組(>0.8)。

圖1 MB深度、長度、FFRCT值及WSS值定義圖

2 結 果

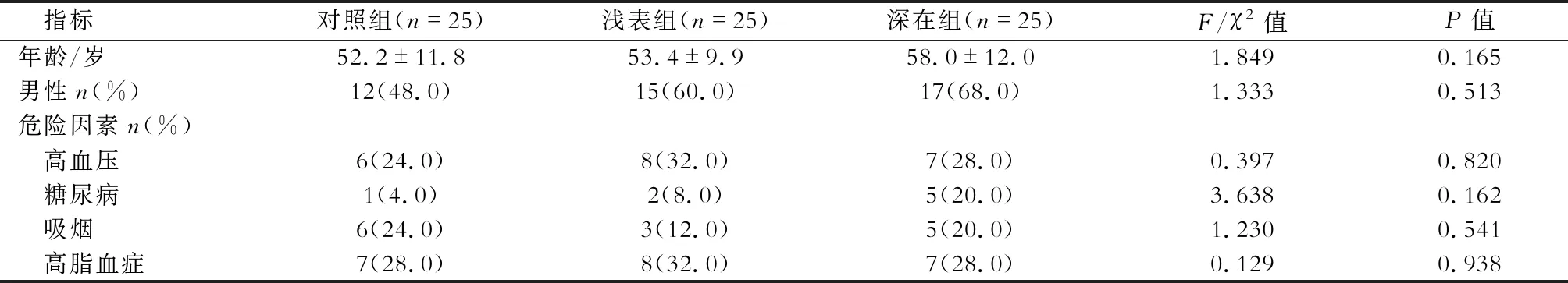

2.1 一般資料分析 結果(表1)顯示:對照組25例,年齡(52.2±11.8)歲,48%為男性;淺表型MB組25例,年齡(53.4±9.9)歲,60%為男性;深在型MB組25例,年齡(58.0±12.0)歲,58%為男性。3組間年齡、性別、危險因素(高血壓、糖尿病、吸煙、高脂血癥)差異均無統計學意義。

表1 3組患者一般資料分析

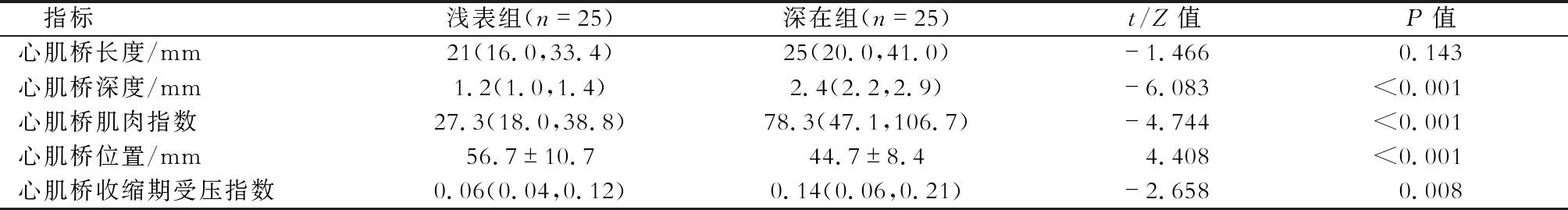

2.2 MB的解剖和FFRCT、WSS特征 結果(表2)顯示:淺表組和深在組在MB長度上差異無統計學意義(P=0.143),2組間在MB深度、MB肌肉指數、MB位置和MB收縮期受壓指數上均有統計學意義(P<0.05)。

表2 淺表組和深在組心肌橋患者解剖特征比較

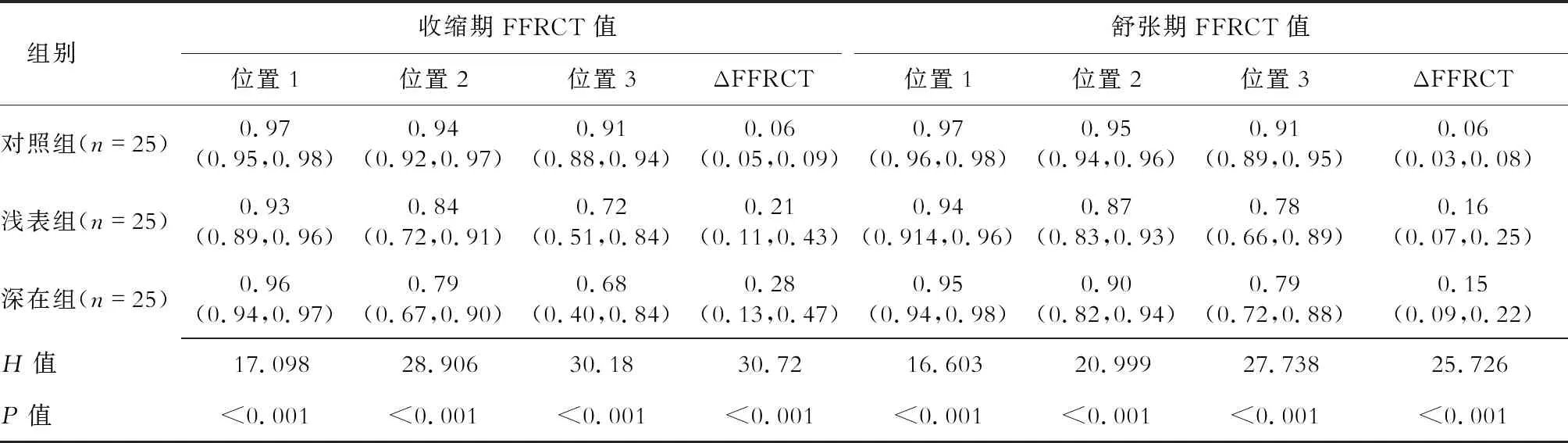

結果(表3)顯示:3組間舒張期和收縮期的FFRCT值在3個位置上均有統計學意義(P<0.001),且3組間的ΔFFR值有統計學意義(P<0.001)。兩兩比較顯示,淺表組和深在組收縮期和舒張期位置2和位置3的FFRCT值和ΔFFR值均無統計學意義,淺表組和深在組與對照組相比,收縮期和舒張期位置2和位置3的FFRCT值和ΔFFR值均有統計學意義(P<0.001)。

表3 對照組和心肌橋組不同位置FFRCT值比較

結果(表4)顯示:3組間舒張期和收縮期的WSS值在位置2和位置3上差異有統計學意義(P<0.05)。兩兩比較顯示,淺表組和深在組收縮期和舒張期位置2和位置3的WSS值差異均無統計學意義,淺表組和深在組與對照組相比,收縮期和舒張期位置2和位置3的WSS值差異均有統計學意義(P<0.001)。

表4 3組患者不同位置WSS值比較

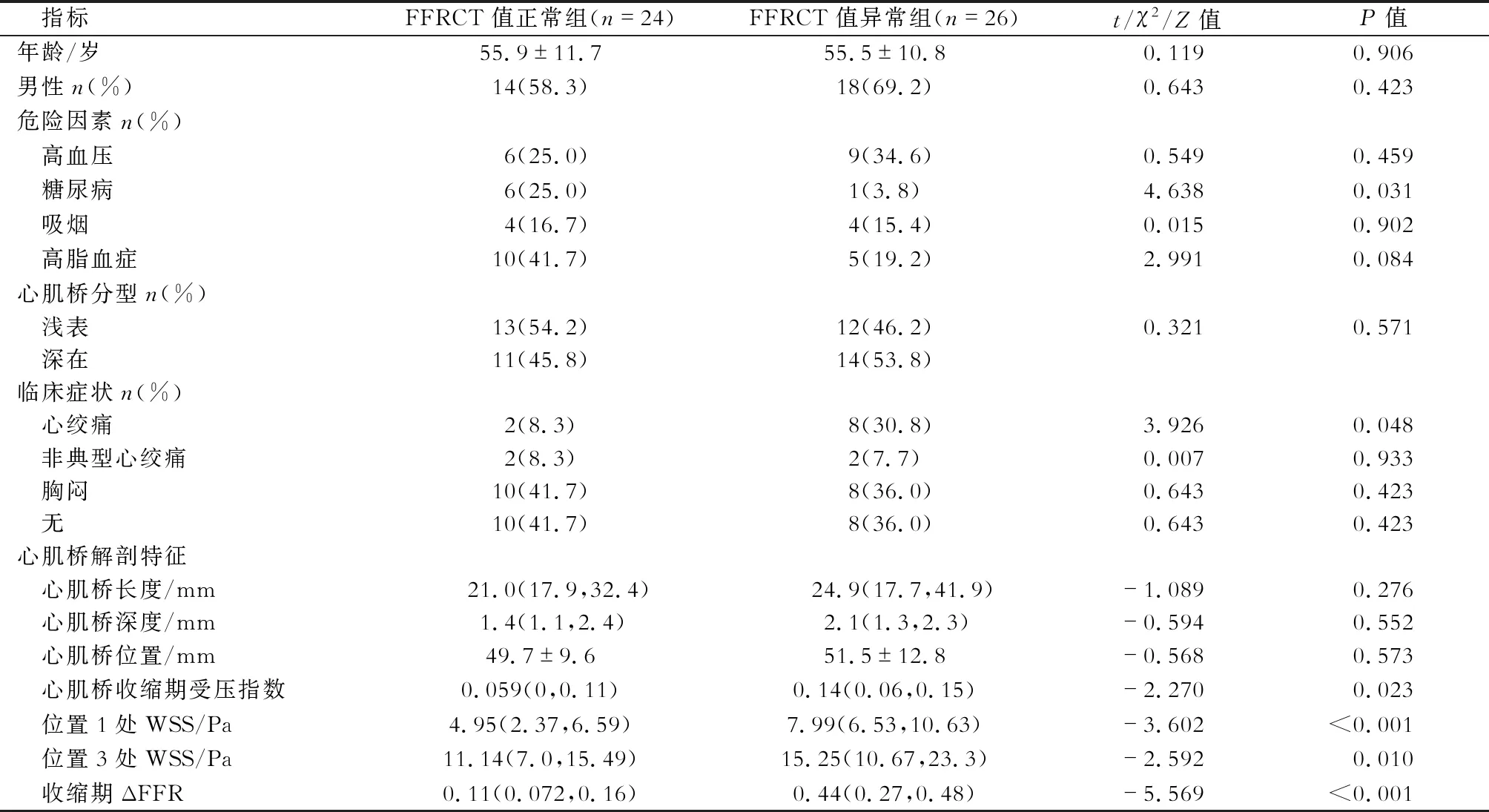

2.3 FFRCT異常的相關因素 結果(表5)顯示:50例MB患者中,FFRCT正常組24例,年齡(55.9±11.7)歲,58.3%為男性,FFRCT異常組26例,年齡(55.5±10.8)歲,69.2%為男性,2組間年齡、性別差異無統計學意義。2組間MB位置、深度、長度的差異無統計學意義;FFRCT異常組較FFRCT正常組更易出現心絞痛的癥狀(30.8%vs8.3%,P=0.048);FFRCT異常組的MB收縮期受壓指數高于FFRCT正常組[0.14(0.06,0.15)vs0.059(0,0.11),P=0.023];FFRCT異常組的ΔFFR值高于FFRCT正常組[0.44(0.27,0.48)vs0.11(0.072,0.16),P<0.001];FFRCT異常組位置1處WSS值和位置3處WSS值均高于FFRCT正常組[7.99(6.53,10.63)vs4.95(2.37,6.59),P<0.001;15.25(10.67,23.3)vs11.14(7.0,15.49),P=0.01]。

表5 心肌橋患者FFRCT正常組與異常組一般資料比較

3 討 論

目前,越來越多研究表明,MB和心臟缺血事件存在著相關性[11],關鍵在于其解剖學上的病變是否引起了血流動力學的改變。

本研究發現,淺表型MB和深在型MB均存在MB及其遠端血管FFRCT值的降低,這與以往有創FFR的研究[12]結果一致。這是由于MB在心臟收縮期收到壓迫,導致MB及其遠端的冠脈節段血流量減少,從而造成了FFRCT值的降低。而本研究發現,無論是在收縮期還是舒張期,2組MB的FFRCT值均降低,造成這一結果可能的原因是MB段的壓迫在舒張期時并沒有完全緩解,使得MB及其遠端的血流量沒有完全恢復,造成FFRCT值在舒張期降低。

本研究還發現,淺表組和深在組在FFRCT值差異無統計學意義,且在對MB患者以FFRCT值0.8為界值重新分組后進一步分析發現,FFRCT值正常組和異常組在MB的深度、長度、位置、深淺分型上差異均無統計學意義,故而推測MB對血流動力學的改變不僅與深度、長度、位置等解剖學因素有關,更可能是多種因素共同作用導致的結果。以往也有研究[3]發現:長或深在的MB不一定表現出明顯的收縮壓迫而導致顯著的血流動力學紊亂;相反,一些短或淺表的MB卻造成了相當程度的收縮壓迫。因此,以往根據MB的深度對其進行分型的臨床意義并不大,因為其解剖學特征和造成的血流動力學改變并非正相關。

MB的狹窄程度在收縮期和舒張期不同。既往研究[13]顯示,收縮期壁冠脈受壓程度與心肌缺血、心肌梗死及臨床預后相關。本研究也發現,FFRCT異常組收縮期MB受壓指數高于FFRCT正常組,這與此研究結果一致,加之本研究并未發現MB的深度、長度、位置在這2組間差異存在統計學意義,因此推測,相比于MB的解剖學特征,MB收縮期受壓指數更能反映MB的血流動力學改變,更具有臨床提示意義。那些MB收縮期受壓指數高的患者需要臨床更加重視,因為這些患者可能出現了血流動力學的異常,可能會在未來出現心血管事件。此外,本研究發現FFRCT值異常的MB患者更易出現心絞痛的癥狀,因此對MB患者進行FFRCT值的測量有助于提示臨床預后。

目前研究認為,MB可啟動動脈粥樣硬化病變,并促進動脈粥樣硬化在其近段的進展[14],因為研究發現MB近端內皮細胞由于切應力較低容易被損傷,成為動脈粥樣硬化發生的基礎[15],而本研究結果顯示3組間MB近端(即位置1處)的WSS值差異無統計學意義,這可能是本研究樣本量較小所致。但MB組和對照組在位置2和位置3處的WSS值差異有統計學意義,且MB組均高于對照組,這說明MB對血流動力學的改變不僅出現在其近端,也會使MB段及其下游節段管腔內的血流方向產生變化,造成血管壁沖擊力的改變,從而導致WSS的升高。目前已有研究[16]發現,較低的WSS值易促進斑塊形成,而較高的WSS易導致斑塊破裂,因此對MB患者進行WSS的測定有助于了解其血流動力學的變化,幫助指導臨床對患者采取相關的治療。

本研究存在一定的局限性:(1)為回顧性研究,樣本量較小,可能存在選擇偏倚,需進一步開展多中心、大樣本研究以證實本研究的結果;(2)未選用有創FFR作為金標準對照(但uinnovation-FFR應用軟件的診斷效能已有多中心研究證實[9]);(3)未對血流動力學異常的MB患者進行臨床預后的分析,這需要今后進行長期隨訪以進一步研究。

綜上所述,MB患者易存在MB段及遠端血管的FFRCT值降低及遠端血管的WSS值升高,FFRCT異常的MB患者更易發生心絞痛,此外收縮期MB受壓指數的升高時,往往FFRCT值異常,MB患者血流動力學改變對其臨床預后的影響需要進一步的研究來證實。