女性不孕癥患者羞辱感的影響因素分析

秦楠,翟娟,李麗,李瑩

羞辱(Stigma)一詞由社會學家Goffman[1]提出,是一種使人感到深深恥辱的特征或屬性,按照表現形式分為有表現的羞辱、感知到的羞辱(perceived stigma,對存在或想象到的由于自身具有某些不被期望特征導致被羞辱的害怕心理)和自我羞辱感(self-stigma,個體將羞辱態度指向自己的反應,表現為自責和自我貶低)。隨著不孕癥患病率的逐年攀升,女性不孕癥患者的羞辱感逐漸受到重視。國內外多項研究表明,女性不孕癥患者普遍存在羞辱感,且水平較高,導致不孕女性產生多種負性情緒和社會孤立,影響患者的生存質量和生活滿意度[2-5]。本研究探索女性不孕癥患者羞辱感的相關影響因素,為今后研究提供參考。

1 對象與方法

1.1對象 采用方便抽樣法,選取2019年4~10月到某三級甲等醫院就診的女性不孕癥患者為研究對象。納入標準:符合WHO不孕癥診斷標準(育齡夫婦無避孕措施且有規律的性生活,共同生活1年而未能懷孕者)、意識清楚、愿意合作。排除標準:患有精神疾病、腫瘤或嚴重慢性疾病。

1.2方法

1.2.1調查工具

1.2.1.1一般資料調查問卷 ①人口學資料。包括年齡、職業、文化程度、居住地、宗教信仰、居住情況、家庭人均月收入等。②疾病相關情況問卷。包括確診不孕的時間、不孕原因、懷孕史、生育觀和生育壓力等。其中生育觀采用二分類選項,考察不孕癥女性是否將生兒育女看作人生中最重要的事情;生育壓力采用語意區別量表的制訂方法,設立數字1~7表示感知自身生育壓力由小到大的程度,得分為相應數字值,得分越高生育壓力越大。

1.2.1.2女性不孕癥患者羞辱感量表(Infertility Stigma Scale,ISS) 由秦楠等[6]根據我國文化背景編制開發,共27個條目,分為自我貶損、社會退縮、周圍人群的羞辱和家庭的羞辱4個維度,根據理論框架,前2個維度測量自我羞辱感的程度,后2個維度測量患者感知到的羞辱。每項從“完全不同意”到“完全同意”分別計1~5分,總分27~135分,分值越高,羞辱感水平越高。該量表的信效度良好,總量表及各維度Cronbach′s α系數為0.77~0.94,分半信度0.90,重測信度0.91,內容效度0.92。

1.2.1.3自尊量表(SES) 該量表由10個條目組成,分四級評分,部分條目反向計分,總分范圍10~40分,分值越高,自尊程度越高[7]。該量表的Cronbach′s α系數為0.84[8]。

1.2.1.4社會支持評定量表(SSRS) 分為客觀支持(第2,6,7條目)、主觀支持(第1、3、4、5條目)和對社會支持的利用度(第8,9,10條目)3個維度。總分范圍12~66分,得分越高社會支持水平越高[7]。該量表具有良好的信效度,各條目的一致性在0.89~0.94,在國內使用廣泛。

1.2.1.5家庭關懷度指數問卷(Family APGAR Index,APGAR) 該量表共5個正向條目,分別評價家庭適應度(Adaptation)、合作度(Partnership)、成長度(Growth)、情感度(Affection)、親密度(Resolve)5個方面,選項“幾乎很少”“有時這樣”“經常這樣”分別計0,1,2分,總分0~10分,0~3分表示家庭功能嚴重障礙,4~6分表示家庭功能中度障礙,7~10分表示家庭功能良好[9]。該問卷重測信度為0.80~0.83[9]。

1.2.2資料收集方法 首先獲得醫院倫理委員會批準,嚴格按照納入和排除標準納入研究對象。向研究對象講解本研究的方法、目的和意義,并承諾所有問卷均為匿名填寫,數據只供本研究所用,不會泄露隱私。得到研究對象的同意后簽署知情同意書。問卷為紙質版,當場完成并收回,調查人員核查問卷填寫的完整性。本研究共發放問卷252份,回收有效問卷245份,有效回收率97.2%。

1.2.3統計學方法 應用SPSS24.0軟件,進行描述性分析、兩獨立樣本t檢驗、方差分析、Kruskal-WallisH檢驗、偏相關分析(在將其他變量進行控制的條件下,分析兩變量間的相關性);影響因素分析采用多元線性逐步回歸法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1研究對象的一般資料 本研究不孕癥患者年齡20~44(29.70±4.31)歲;不孕時間<3年162例(66.1%),4~6年50例(20.4%),7~10年27例(11.0%),>10年6例(2.4%)。

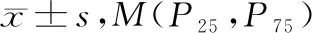

2.2女性不孕癥患者羞辱感、自尊、社會支持、家庭關懷度指數得分 見表1。

表1 女性不孕癥患者羞辱感、自尊、社會支持、家庭關懷度指數得分(n=245) 分,

2.3不同人口學特征不孕女性羞辱感得分比較 年齡、民族、宗教信仰、不孕年限、不孕原因、懷孕史對不孕女性羞辱感得分均無影響(均P>0.05),有統計學意義的項目,見表2。

表2 不同人口學資料女性不孕癥患者羞辱感得分比較

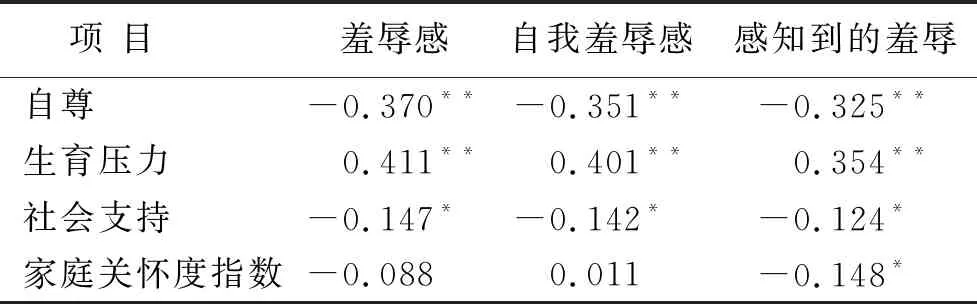

2.4女性不孕癥患者羞辱感與自尊、生育壓力、社會支持、家庭關懷度指數的偏相關分析 見表3。

表3 女性不孕癥患者羞辱感與自尊、生育壓力、社會支持、家庭關懷度指數的偏相關分析(n=245) r

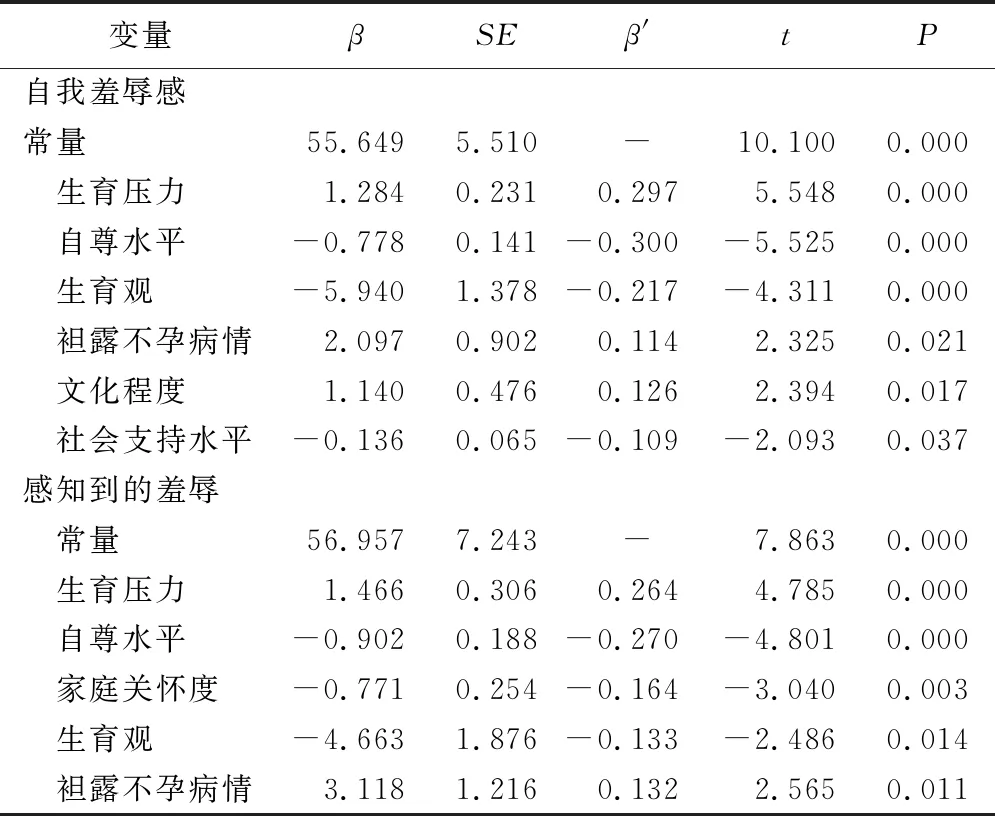

2.5不孕癥女性羞辱感的多元線性回歸分析 分別以自我羞辱感和感知到的羞辱為因變量,以文化程度、家庭人均月收入、生育觀、生育壓力、袒露病情、文化程度、自尊、社會支持、家庭關懷度指數等為自變量,進行多元線性逐步回歸分析(α入=0.05,α出=0.10)。結果顯示,生育觀、生育壓力、自尊、袒露病情、社會支持、文化程度、居住地在農村、家庭關懷度指數分別進入相應回歸方程,各自影響自我羞辱感和感知到的羞辱得分,見表4。

表4 女性不孕癥患者自我羞辱感、感知到的羞辱得分的多元逐步回歸分析(n=245)

3 討論

3.1女性不孕癥患者羞辱感水平 本次調查結果顯示,不孕女性的羞辱感得分處于中等水平(70.68±17.06)分,自我羞辱感條目均分高于感知到的羞辱,各維度條目均分由高到低依次為:社會退縮、自我貶損、家庭的羞辱、周圍人群的羞辱,與姜纓釗等[5]的研究結果一致,說明女性不孕癥患者的羞辱感來源于自身內部因素多于外部因素。這可能是因為:①“不孝有三,無后為大”的觀念已經植根于女性的認知中,很多不孕女性自身有著強烈的生育愿望,尤其是二胎政策的放開,無疑是對不孕女性的又一大思想沖擊,她們會覺得自己與其他女性不同,不愿意看到別人異樣的眼光而選擇社會退縮。②在鼓勵生育的社會環境中,女性不孕癥患者通常有著強烈的自我缺失感和社會隔離感[10]。中國生育文化自古就鼓勵生育,大多數女性認同生孩子是女性的基本屬性,不孕是對女性身份的否定,不能懷孕自己會覺得低人一等,易產生自責和自我貶損的情緒。③感知到的羞辱相對較低,可能是女性不孕癥患者將絕大多數精力花費在不孕治療上,對外界的感知能力降低;另一方面可能是隨著社會文明的開放,大眾思想多元化,對不孕女性的包容程度增加。

3.2女性不孕癥患者羞辱感影響因素

3.2.1生育觀、生育壓力、自尊和袒露病情 本研究中,生育觀、生育壓力、自尊水平和袒露不孕病情對自我羞辱感和感知到的羞辱均有預測作用。在中國,傳統的多子多福、重男輕女的生育觀念依然較為盛行,儒家思想又從維護忠孝的目的出發,給這種生育觀以倫理道德的加持,使“無后不孝、傳宗接代”的觀念形成一種約定俗成的行為規范[11]。持有“生兒育女是一生中最重要的事”觀念的不孕女性,將生育作為自身存在的核心價值,而不孕使女性認為自己是“不正常”的,并將這種“不正常”內化提升為“恥辱感”。對于想要生育的女性不孕本身是壓力事件,侵入性和不確定的治療也顯著增加了壓力水平[12]。本研究顯示,生育壓力大的不孕女性自我羞辱感和感知到的羞辱得分均較高,與國內外研究結果[3,5,13]相似。生育壓力大的女性,因無法正常懷孕,認為人生與婚姻變得沒有意義,易產生自我貶損心理,加深了羞辱感水平;更害怕遭到歧視和排斥,不愿意出席有孩子的朋友和親屬聚會,為了避免被“催生”的壓力和尷尬,甚至會選擇退出社交將自己封閉起來,并不主動尋求社會支持[13],如此便失去獲得他人支持和幫助的機會,不利于降低自我羞辱感和感知到的羞辱,導致惡性循環[14]。而生育壓力小的不孕女性能夠有效分散注意力,及時調整不良應激反應,增加正性情感體驗,降低羞辱感。

自尊是個體對自我的一種情感性評價,是對自我價值的接納與肯定。低自尊會影響個體的環境適應性,對個體心理健康產生不利影響。低自尊的女性因為不孕更加強化自身的無價值感,而高自尊的女性更自信、更合群、更易于向他人求助和傾訴,并且能夠在生育問題之外定位自身價值,從而防御不孕帶來的社會排斥和無價值感,降低不孕帶來的羞辱感。

不愿意袒露不孕病情的女性,意味著要刻意去壓制和隱藏,往往越壓制越侵入意識,反而使不孕女性的心理痛苦增大。在這種情況下,如果再被人追問懷孕和病情,會增強不孕女性的痛苦感,甚至不斷強化自身的“不同”,產生更多的自我貶損和社會逃避,增大患者羞辱感水平,這與姜纓釗等[5]的研究結論相似。如果因為不孕曾經受到過非議和歧視,這種經歷可能導致更多的恐懼和被孤立感,更加不愿意袒露病情,形成惡性循環。

3.2.2文化程度、社會支持水平 本研究中,文化程度進入不孕女性自我羞辱感模型,文化程度高的不孕女性自我羞辱感得分較低,與Donkor等[3]的研究結果一致。可能是因為文化程度高的女性知識全面,能從更多的角度看問題,自我調節能力強;另外,文化程度高,在一定程度上意味著較高的經濟、家庭和社會地位,可為抵制羞辱提供必要的資源。

得到較多社會支持的患者,自我羞辱感程度較低。社會支持水平高,能夠從家庭成員及周圍人群獲得更多的支持、諒解和幫助,增加各方面的信息來源,促進女性調整負性認知,敞開心扉,接納社會。

3.2.3家庭關懷度指數 不同文化背景的研究均顯示,女性的生育壓力來自家人,尤其是配偶的家人[15-17]。家人通常是完成傳宗接代任務的監督者,一旦女方診斷為不孕癥,通常會受到配偶家人含蓄或直接的指責,嚴重的還會在精神和身體上虐待不孕女性,因此家庭關懷度與女性感知到的羞辱關系密切,家庭關懷度指數較低的女性感知到的羞辱水平高。這一點從姚招男等[18]的研究中得到佐證:對不孕女性進行家庭參與式護理管理,通過調動家屬共同參與到不孕女性的關愛中,增加患者與家屬間的密切合作度,不孕女性的羞辱感降低。

綜上所述,女性不孕癥患者的羞辱感處于中等水平。傳統生育觀、生育壓力大、自尊水平低和隱匿病情對羞辱感得分有預測作用,文化程度高和社會支持水平高的女性自我羞辱感水平低,家庭關懷度指數低的不孕女性感知到的羞辱感水平高。醫護人員應重視對不孕女性的疏導,鼓勵其表達內心感受,多以家庭的形式開展護理活動,增強患者與家屬間的密切合作度,減輕羞辱感帶來的負面影響。本研究采用方便抽樣的方法進行橫斷面調查,且未進行多中心研究,樣本的代表性有所限制;另外本研究僅探討了女性不孕癥患者羞辱感的影響因素,沒有闡明社會支持、自尊等影響因素與不孕女性羞辱感之間的相互作用路徑及作用大小,可在今后的研究中進一步探索。