探究臨床護理路徑在臨床骨傷科護理中的應用價值

王娜

摘要:目的:探討臨床護理路徑在骨傷科護理中的應用價值。方法:選擇2020年6月~2021年3月骨傷科收治的78例患者為研究對象,按照入院時間順序分為對照組和觀察組,每組39例。對照組開展常規護理,觀察組應用臨床護理路徑,比較兩組患者活動功能評分、疼痛評分、并發癥發生情況及護理滿意度。結果:護理1周后,觀察組患者活動功能評分高于對照組,疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05) 。觀察組患者護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05) 。觀察組患者并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05) 。結論:臨床護理路徑在骨傷科護理中應用可有效改善患者的活動能力,減輕疼痛程度,降低并發癥發生率,提高護理滿意度。

關鍵詞:骨傷科;臨床護理路徑;活動功能;疼痛

骨傷科患者常伴有不同程度的活動受限,嚴重影響患者的身心健康。因此,在臨床骨傷科護理工作中,要探尋一種行之有效的護理手段,來幫助患者早日康復。臨床護理路徑是一種新型的護理模式,主要以時間為導線,將患者的臨床資料作為依據,制訂個性化的護理計劃,科學地安排患者檢查、治療等日程,使患者獲得更加理想的醫療護理服務[1~3]。本研究主要探討臨床護理路徑在骨傷科護理中的應用價值。現報道如下:

1 對象與方法

1.1 一般資料

選擇2020年6月~2021年3月骨傷科收治的78例患者為研究對象,按照入院時間順序分為對照組和觀察組,每組39例。對照組男25例,女14例;年齡19~74歲,平均年齡(46.37±3.22) 歲;骨傷類型:上肢骨折10例,下肢骨折14例,骨盆骨折8例,腰椎骨折5例,復合傷2例。觀察組男22例,女17例;年齡20~73歲,平均年齡(45.98±3.31) 歲;骨傷類型:上肢骨折12例,下肢骨折13例,骨盆骨折7例,腰椎骨折4例,復合傷3例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P > 0.05) ,具有可比性。所有患者均符合骨傷科的收治標準,自愿參加研究。排除標準:癌癥患者、合并其他器官器質性病變者、合并精神疾病者。

1.2 護理方法

對照組實施常規護理。根據患者需求進行患肢護理、基礎疾病監測、呼吸道護理等基礎護理工作。

觀察組應用臨床護理路徑。(1) 構建骨傷科患者臨床護理路徑表:由本科臨床醫師作為技術指導人員,護士長任組長,選拔骨干護士作為組員,共同成立臨床護理路徑小組。小組成員構建臨床護理路徑,明確患者圍術期各階段的護理措施與方法,繪制臨床護理路徑圖表,對患者開展動態化、連續化、規范性護理干預。(2) 入院護理:護士需要為患者介紹責任護士、主治醫生、醫院環境、醫院作息、查房原則、探視制度、陪護制度和物品管理注意事項等內容。詳細為患者闡述進行相關檢查的注意要點、檢查目的、陪同者安排情況以及檢查時間等。(3) 術前準備:入院后24 h至術前1 d,護士為患者介紹進行手術的必要性、意義、手術整個過程、術后常見并發癥以及預防方式。為患者闡述術前準備進行目的、術前準備內容以及相關事項注意要點。(4) 術后早期護理:手術后6 h內,患者需采取去枕平臥體位,護士為患者介紹該體位的作用與意義,詳細闡述各類引流管的具體作用和使用引流管時的注意要點,指導患者和家屬注意配合。患者意識恢復后,為患者和家屬介紹早期活動以及體位干預的意義和方法。術后1~3 d,開始床上被動運動,改善患者肢體活動能力;向患者詳細介紹預防各類并發癥發生的方式,比如泌尿系統感染、褥瘡、傷口感染等等;為患者開展術后飲食調配;介紹術后功能鍛煉的方法;闡述持續牽引的進行目的與注意要點;告訴患者患肢保持正確體位的重要性。(5) 術后康復鍛煉:術后3~7 d,指導患者進行器械練習以及肌力訓練;術后7 d至出院前1 d,指導患者繼續堅持鍛煉患肢肌力水平,同時接受步態訓練、機械練習和器械練習。(6) 出院前護理:根據患者骨傷情況,評估患者術后功能情況,采取相關評估工具,協助醫師完成測評,根據醫囑要求,指導患者學習相關康復知識,堅持康復鍛煉。同時,評估患者心理健康狀態,根據動態性評估結果,對患者進行相關心理疏導。出院前,護士需要為患者開展出院指導,告知患者堅持鍛煉的目的。

1.3 觀察指標

(1) 在護理前、護理1周后,采用簡式Fugl-Meyer運動功能評分法對兩組患者的活動功能進行評分,滿分為100分,得分越高活動功能越好;應用視覺模擬評分法(VAS) 評估兩組患者的疼痛程度,分值范圍0~10分,0分為無痛,10分為劇烈疼痛。

(2) 對患者及家屬發放本院自制護理滿意度調查表,調查表滿分100分, > 90分為十分滿意,60~90分為滿意, < 60分為不滿意。護理滿意度=十分滿意率+滿意率。

(3) 比較兩組患者并發癥發生情況,包括傷口感染、便秘、出血等。

1.4 統計學處理

數據處理采用SPSS 20.0統計學軟件,計量資料以(x±s) 表示,采用t檢驗,計數資料用比率表示,采用χ2檢驗,P < 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者活動功能及疼痛評分比較

護理前,兩組患者活動功能評分、疼痛評分比較,差異無統計學意義(P > 0.05) ;護理1周后,觀察組患者活動功能評分高于對照組,疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05) 。見表1。

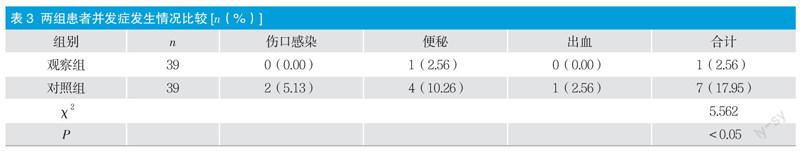

2.2 兩組患者護理滿意度比較

觀察組患者護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05) 。見表2。

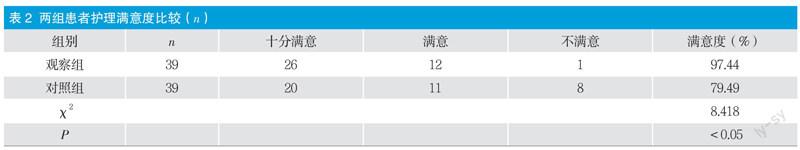

2.3 兩組患者并發癥發生情況比較

觀察組患者并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05) 。見表3。

3 討論

隨著我國人口老齡化的加劇,交通事故、墜落、摔傷等各種突發事件的發生,各種類型的骨傷科疾病的發病率呈逐年上升的趨勢,其中最常見的就是骨折,不僅影響患者的日常活動能力,還會加重患者的痛苦[4~6]。

臨床護理路徑是一種新型護理模式,其有效規范和完善了臨床護理工作。臨床護理路徑是指針對患者開展的系統性、針對性臨床護理服務,通過護理路徑表,明確護理工作的方法、內容及流程,規范臨床護理活動,可為患者提供嚴謹、高效的護理干預服務,全面提升臨床護理品質[7~8]。目前,骨傷科護理的要求不斷提升,把臨床護理路徑引入到平日的護理工作之中具有重要意義。醫院結合護理路徑量表中的內容,可以為患者提供標準化護理服務。目前,臨床護理路徑已經應用于骨外科臨床護理中,相關文獻報道顯示,應用臨床護理路徑后,患者肢體運動功能康復效果顯著優于常規護理者,且疼痛程度也進一步改善,護理效果較好。本研究結果證實,相較于對照組,觀察組患者干預后活動評分更高、疼痛評分更低,預后較為理想,提示臨床護理路徑可進一步緩解患者疼痛感,改善肢體活動功能,提升治療效果,改善預后。此外,本研究還發現,與對照組相比,觀察組患者護理滿意率更高,并發癥發生率更低,P < 0.05。由此看出,對骨傷科患者開展臨床護理路徑干預能夠取得滿意效果,降低并發癥發生概率,提升護理滿意率。對患者開展臨床護理路徑干預,能夠幫助患者深入了解相關疾病的原因、治療目的、治療方案,進而實現高效鍛煉,減少患者康復時間,提升其對臨床護理的滿意度。與此同時,護理路徑的引入也能夠令健康教育工作實現具體化、制度化,同時也可體現出健康教育工作本身的實現性與可視性。

參考文獻

[1]蔡志偉,暴艷江.探究臨床護理路徑在臨床骨傷科護理中的應用價值[J].健康大視野,2019(2):52-53.

[2]吳再國,袁能華.臨床護理路徑在頸椎后路手術體位護理中的應用對降低壓力性損傷發生率的價值分析[J].醫藥界,2021(12):2.

[3]趙玉香,張晶晶.臨床護理路徑在骨外科護理管理中的應用效果觀察[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2019,6(28):2.

[4]鄧鳳良,謝鑑輝.臨床護理路徑在骨科護理中的應用進展[J].中華現代護理雜志,2019,25(35):4.

[5]張育娜.臨床護理路徑在骨外科護理管理中的應用效果研究[J].實用臨床護理學電子雜志,2020,5(23):2.

[6]耿靜雅.臨床護理路徑在骨科患者圍手術期中的應用效果觀察[J].首都食品與醫藥,2020,27(5):1.

[7]張淑蓮,張世紅,劉培英,等.研究臨床護理路徑在骨科護理中的應用效果觀察[J].世界最新醫學信息文摘,2019(73):2.

[8]陸敬會.臨床護理路徑在骨外科護理管理中的應用效果分析[J].實用臨床護理學電子雜志,2019(1):2.