針灸聯合推拿治療膝關節運動損傷臨床效果觀察

李璇 朱春霖

摘要:目的:分析膝關節運動損傷患者行針灸聯合推拿治療的臨床效果。方法:抽取2020年4月~2021年5月膝關節運動損傷患者76例作為研究對象,以隨機數字表法為分組原則將其分為對照組和觀察組,每組各38例。對照組實施康復治療,觀察組以康復治療為基礎展開針灸聯合推拿治療,比較兩組患者治療效果、膝關節功能和活動范圍改善情況以及治療期間不良反應發生情況。結果:實施治療前兩組患者膝關節功能和活動范圍無顯著差異,不具備統計學意義(P > 0.05) ;實施治療后兩組膝關節功能和活動范圍均升高,觀察組改善更為突出,具備統計學意義(P < 0.05) ;觀察組治療總有效率為94.74 %,對照組治療總有效率為78.95 %,觀察組高于對照組,具備統計學意義(P < 0.05) ;治療期間不穩、僵硬以及疼痛等不良反應發生率觀察組低于對照組,具備統計學意義(P < 0.05) 。結論:膝關節運動損傷患者行針灸聯合推拿治療的臨床效果突出,利于改善患者膝關節功能和活動范圍,且安全性較高,建議臨床推廣應用。

關鍵詞:針灸;推拿;膝關節運動損傷

臨床中,膝關節運動損傷屬于十分常見的疾病類型,對患者的日常生活和行動產生了十分嚴重的影響。在對膝關節運動損傷患者實施治療時,過去主要采用康復治療措施,雖然具備一定治療效果,但仍然難以達到理想效果。隨著中醫學在臨床中的廣泛應用,推拿和針灸被應用于膝關節運動損傷的治療過程中,具備操作簡單、起效速度快、安全性高等多種優勢。基于此,本研究于2020年4月~2021年5月期間選取膝關節運動損傷患者一共76例作為研究對象,分析探究了針灸聯合推拿治療的臨床效果。現報道如下:

1 對象與方法

1.1 一般資料

抽取2020年4月~2021年5月膝關節運動損傷患者一共76例作為研究對象,以隨機數字表法為分組原則將其分為對照組和觀察組,每組各38例。對照組中男性20例,女性18例;年齡22~74歲,平均年齡(44.80±7.97) 歲。觀察組中男性21例,女性17例;年齡23~76歲,平均年齡(45.57±8.22) 歲。兩組患者一般資料比較差異不明顯(P > 0.05) ,可對比。

1.2 方法

對照組實施康復治療,具體方法包括平衡鍛煉、拉伸鍛煉、慢跑、站立鍛煉以及上下樓梯鍛煉等。具體包括:(1)站立和行走訓練,結合展開站立、行走以及慢跑等訓練,逐漸增加運動強度;(2) 平衡訓練,以閉眼、踮腳方式進行平衡訓練,1組30 s;(3) 膝關節拉伸,進行膝關節主動拉伸,1天3組,1組30 s,同時進行被動拉伸,每次拉伸完成后進行冰敷,持續20 min。

觀察組以康復治療為基礎展開針灸聯合推拿治療,具體內容如下。(1) 針灸:首先,分別選犢鼻、陰陵泉、血海、阿是穴等穴位作為施針穴位,手法選擇捻轉補瀉法。在針灸阿是穴時直刺進針,犢鼻穴、陰陵泉穴、血海穴等穴位通過斜刺進針,使針感向病所傳導,在施針得氣后于不同角度捻轉,針灸過程中詢問患者感受,在患者有酸脹感后停止捻轉,留針30 min,留針期間每間隔10 min捻轉1次。(2) 推拿:首先,輔助患者選擇仰臥位,促使患者患肢持續處于伸直、外旋位,始終處于放松狀態,對患者發病區域施用按壓法和推滾法,力度適中,推拿過程中詢問患者感受,從而確定患者具體疼痛部位。此后重點推拿疼痛部位,應用鎮痛法。其次,患者選擇側臥位,患肢在下,將手掌根部放置在疼痛部位,不斷增加力度向下按壓,同時停留一段時間,另外一只手握住患者的踝關節展開多次屈伸運動。最后,實施疏散法,選擇仰臥位,運用搓法推拿患者髕骨兩側,運用滾法和拿法對患者股前肌肉群予以拿法推按。同時,可采用擠壓法、松筋法以及通絡法對患者實施推拿,具體方法需結合患者實際情況展開。1 d進行1次推拿,1療程為10 d,在1療程結束后間隔3~5 d展開第二療程的治療,共計治療3個療程。

1.3 觀察指標

比較兩組患者治療效果、膝關節功能和活動范圍改善情況以及治療期間不良反應發生情況。(1) 治療效果可分為臨床痊愈、顯著改善、有所好轉以及無效。臨床痊愈主要指經治療后各項臨床癥狀徹底消失,膝關節恢復正常;顯著改善主要指經治療后各項臨床癥狀徹基本消失,膝關節功能基本正常;有所好轉主要指經治療后各項臨床癥狀有所改善;無效主要指經治療后各項臨床癥狀無改善,甚至加重[1]。(2)膝關節功能分別于治療前、后采用膝關節功能測評量表實施予以測量,評價內容可分為屈伸情況、疼痛程度、行走情況等,滿分100分,評分越高則表示患者膝關節功能越好。(3) 活動范圍分別于治療前、后予以測量,活動范圍越大表示患者的關節情況越好。(4) 治療期間不良反應包括不穩、僵硬以及疼痛等。

1.4 統計學處理

應用SPSS 23.0軟件對臨床資料進行統計分析,計數資料用(%) 表示,行χ2檢驗,計量資料用(x±s) 表示,行t檢驗,P < 0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

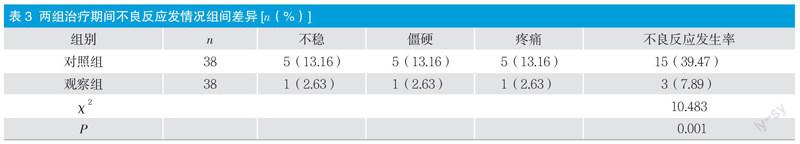

2.1 兩組患者治療效果比較分析

觀察組治療總有效率為94.74 %,對照組治療總有效率為78.95 %,觀察組高于對照組,具備統計學意義(P < 0.05) 。見表1。

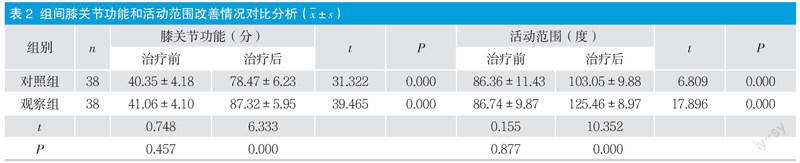

2.2 兩組患者膝關節功能和活動范圍改善情況比較分析

實施治療前兩組患者膝關節功能和活動范圍無顯著差異,不具備統計學意義(P > 0.05) ,實施治療后兩組膝關節功能和活動范圍均升高,觀察組變化更為突出,具備統計學意義(P < 0.05) 。見表2。

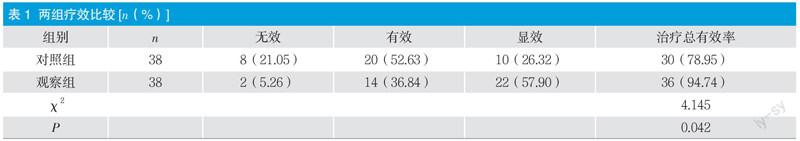

2.3 兩組患者治療期間不良反應發生情況比較分析

治療期間,不穩、僵硬以及疼痛等不良反應發生率觀察組低于對照組,具備統計學意義(P < 0.05) 。見表3。

3 討論

人體中,膝關節屬于最大關節之一,該關節發揮著重要的承重作用,所以極易受損。與全身其他關節相比較,膝關節發生損傷的概率較高。尤其是在體育運動過程中,膝關節在伸展和屈曲過程中,通過轉動軸位置進行持續變化,同時不是沿著單一軸展開大動作,且骨骼本身穩定力量不夠,所以運動期間膝關節較為不穩定。此外,因為運動期間大部分從里面傳回的反作用力均通過膝關節傳遞,在受力不均勻或力量過大的情況下,則極易導致發生膝關節運動損傷。目前,雖然越來越多人開始重視各種類型的體育鍛煉,以提升健康水平,但是運動前相關準備工作不足、運動強度過大以及時間過長等因素的影響,均可能導致膝關節運動損傷,對患者的日常活動能力產生了較為嚴重的影響[2]。

此次研究結果提示,觀察組治療總有效率為94.74 %,對照組治療總有效率為78.95 %,觀察組高于對照組(P < 0.05);實施治療后兩組膝關節功能和活動范圍均升高,觀察組變化更為突出(P < 0.05) ;治療期間不穩、僵硬以及疼痛等不良反應發生率觀察組低于對照組(P < 0.05) 。由此可知,膝關節運動損傷患者行針灸聯合推拿治療的臨床效果突出,利于改善患者膝關節功能和活動范圍,且安全性較高。分析原因:中醫學理論認為,膝關節屬于“諸筋之府”,在日常生活中發揮著重要作用。針灸和推拿屬于治療膝關節疾病的常用方法。針灸利用針刺穴位改善膝關節疼痛和膝關節功能。阿是穴屬于膝關節運動損傷治療過程中的關鍵穴位,將其作為中心進行針刺,可刺激中樞神經系統,促進患者自我調節與自我恢復機制,最終實現調節改善患肢功能,促進其恢復的作用。推拿則通過按壓等方式促進了膝關節損傷部位的血液循環,可改善血液供給,發揮消腫化瘀、活血行氣、舒筋活絡、溫經止痛等作用,顯著提升受損部位治療效果,促進功能恢復。針灸聯合推拿具備協調作用,持續提升膝關節運動損傷患者的臨床治療效果[3~4]。

綜上所述,膝關節運動損傷患者行針灸聯合推拿治療的臨床效果突出,利于改善患者膝關節功能和活動范圍,且安全性較高,建議臨床推廣應用。

參考文獻

[1]李顏合,周國平.中醫針灸聯合三步推拿治療膝關節運動損傷效果觀察[J].當代體育科技,2020,10(21):34-36.

[2]賴劍萍,薛愛國,阮波.針灸及聯合推拿治療膝關節運動損傷的臨床效果和不良反應率對比觀察[J].黑龍江中醫藥,2019,48(5):353-354.

[3]楊帆.針灸聯合推拿治療膝關節運動損傷效果觀察[J].中國社區醫師,2018,34(19):118-119.

[4]熊锳.針灸聯合推拿治療膝關節運動損傷臨床效果觀察[J].醫藥前沿,2019,9(21):232-233.