系統化保健護理干預在母嬰康養中心的實踐運用效果分析

楊敏

【摘要】目的:在母嬰康養中心產婦實施系統性保健護理,分析其實踐運用效果。方法:共有200例產婦被納入此次研究,均是2019年1月至12月保山市隆陽區婦幼保健院母嬰康養中心的產婦。根據奇偶分配原則分組,分為100例常規組(常規保健護理)和100例實驗組(系統化保健護理)。分析不同保健護理方法實踐運用效果差異。結果:同常規組相比,實驗組惡露不絕、產后身痛、便秘、乳腺炎、尿潴留等產后并發癥發生率顯著較低(P<0.05);兩組產婦對新生兒照護知識的掌握程度相比,常規組總掌握度為74.00%,實驗組總掌握度為93.00%,實驗組總掌握度高(χ2=13.101,P<0.05)。結論:對于在母嬰康養中心的產婦實施系統性保健護理,能有效提高產婦恢復效果,幫助產婦掌握豐富的新生兒照護知識,能夠保障母嬰健康,值得推廣。

【關鍵詞】母嬰康養中心;系統化保健護理;產婦;新生兒

分娩并不僅僅包括新生兒出生,還包括產褥期,其是指胎盤娩出后至全身各器官恢復正常未孕狀態時期,多為6周,是女性身體生理變化最重要的時期[1]。產褥期起居飲食比較特殊,若未能加強保健護理,易對產婦產后身體健康帶來不利影響,同樣也會對新生兒健康成長十分不利[2]。目前,因產婦其不注重保健所導致的不孕女性占比較重,且因產褥期保健不到位所引發的后遺癥患病人數也有明顯增加,充分表明產褥期注重保健十分重要。本次研究在母嬰康養中心產婦實施系統性保健護理,分析其實踐運用效果具體內容包含以下方面。

1資料與方法

1.1一般資料

共有200例產婦被納入此次研究,均是2019年1月至12月保山市隆陽區婦幼保健院母嬰康養中心的產婦,根據奇偶分配原則分組。實驗組:產婦年齡21~38歲,平均(32.29±1.74)歲;妊娠周期38周至42周,平均周期(39.14±7.41)周;剖宮產、順產各有27例和73例;嬰兒性別男女分配占比為49.00%(49/100)和51.00%(51/100)。常規組:產婦年齡21~38歲,平均年齡(32.24±1.77)歲;妊娠周期38~42周,平均周期(39.91±6.47)周;剖宮產28例,順產72例;嬰兒性別男女分配占比為50.00%(50/100)和50.00%(50/100)。所有產婦的各項資料對比后無明顯差異(P>0.05)。

納入標準:1此次研究所納入的研究對象均為單胎且足月分娩者;2均在產后42~60d入住母嬰康養中心;3精神認知正常,能夠積極配合康養中心護理人員干預;4產婦及家屬了解本次研究內容,并在相關文件上簽字。

排除標準:1有產后大出血史者;2有產后子宮切除或羊水栓塞搶救者;3合并嚴重精神障礙疾病者;4合并重要臟器功能疾病者。

1.2方法

1.2.1常規組行常規保障護理,護理內容包括產后母嬰宣教,產后母乳喂養優勢、母嬰護理常識教育等。

1.2.2實驗組行系統化保健護理,護理干預內容有:(1)先由經過統一培訓的調查員進行一對一問卷調查,包括一般情況,如分娩方式、孕產次、產褥期飲食、母乳喂養情況、疾病等,另外還要使用焦慮、抑郁觀察量表對產婦的身心健康進行評估,掌握患者的心理情況,另外還需要安排產婦完善相關基本檢查,如尿常規、血常規、子宮附件B超等,根據產婦的實際情況來制定保健護理方案。(2)常規護理指導:母嬰入住康養中心后,保持休息環境的干凈、整潔、陽光充足,母嬰休息時間應當一致,每日保證充足的睡眠時間。經常開窗換新鮮空氣,預防產后中暑等。與產婦進行溝通,注重個人衛生,勤刷牙、漱口,及時更換衣物用品,用合適的溫度洗頭、洗澡,保持會陰清潔干爽,針對有會陰傷口、腹部傷口的產婦,可用溫開水擦拭皮膚,保持傷口周圍皮膚干燥,產婦需勤剪指甲,不去抓撓傷口,如有紅腫、出血情況,及時告知醫務工作人員。(3)心理保健指導:每日開展座談交流會,產婦集體參加,及時調節產婦情緒。及時與產婦的家屬進行溝通和交流,多和產婦進行溝通,營造良好的生活環境,讓產婦保持精神愉悅,注重心理健康;另外根據產婦的受教育程度,采取多種健康教育方式讓產婦了解產褥期的生理變化,幫助產婦完成母親角色的轉換,順利度過產褥期。(3)飲食指導:產婦飲食,需注重營養搭配,每日三餐必不可少,由專業的營養師和中醫師根據每個產婦的個體差異和營養需求,并結合《產褥期營養指導手冊》分階段進行飲食調理,多攝入豬蹄、排骨等催乳食物,增加母乳量;當乳汁不充足時,叮囑產婦多食用湯水,多攝入蛋白質、維生素與碳水化合物含量高的食物,盡量食用充分的瓜果蔬菜,控制產婦產后體重。產后產婦需多喝水,保證2000ml的飲水量,此階段,需忌口飲料、濃茶、多味精食物、生冷食物、油膩食物、研究、大補之物。(4)新生兒保健:每周開展2次母嬰健康常識培訓,包括理論知識和技能操作知識,內容包括:產褥期保持清潔衛生避免感染;產后避免劇烈運動;產褥期飲食食物種類豐富,營養均衡搭配,以清淡、優質蛋白為主,保證充足飲水量;乳頭的清洗頻率和方法;保證充足的睡眠時間;正確的母嬰喂養姿勢。強調母乳喂養對產婦和嬰兒的好處,提升母乳喂養率。另外開展實踐課,讓產婦及家屬共同了解并學習新生兒護理技能,包括消化、大小便、黃疸、皮膚、臀部等情況,指導產婦如何進行喂奶、洗浴、更換尿褲等工作,并提醒產婦需要做好滿月接種工作。(5)產后康復指導:產后一周便可開始進行盆底肌訓練,縮緊肛門陰道,每日進行不少3次的30min訓練;第二周鼓勵產婦做產褥操或產后瑜伽,提供中藥保健洗頭、足浴等一系列體型恢復訓練項目,同時配合中醫藥、按摩等來減少斑紋產生,讓產婦保持良好的均勻體態。(6)計劃生育指導:產后8周內忌性生活,并做好產后復查工作,待觀察到生殖系統恢復正常后方能開始性生活,另外開始性生活后,注意做好充分的避孕措施,不宜口服避孕藥,可以使用宮內節育器或男用避孕套等為主。

1.3觀察指標(1)觀察兩組不同的保健護理方法對患者產后康復的影響,記錄產婦發生惡露不絕、產后身痛、便秘、乳腺炎、尿潴留等并發癥例數,并進行分析和比較。(2)分析產婦對新生兒照護知識掌握程度,分為掌握,部分掌握和未掌握。

1.4統計學方法采用SPSS23.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

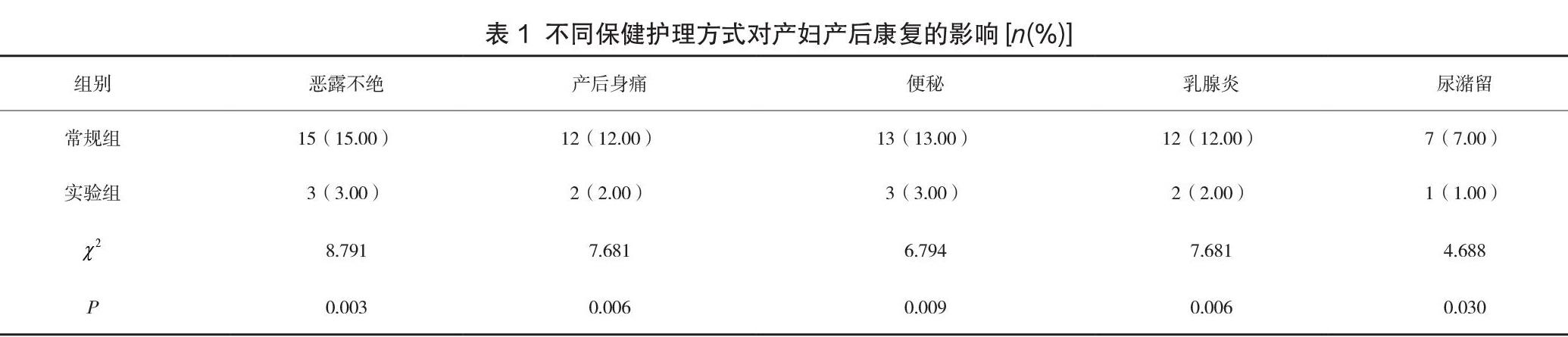

2.1不同保健護理方式對產婦產后康復的影響同常規組相比,實驗組惡露不絕、產后身痛、便秘、乳腺炎、尿潴留等產后并發癥發生率顯著較低(P<0.05),見表1。

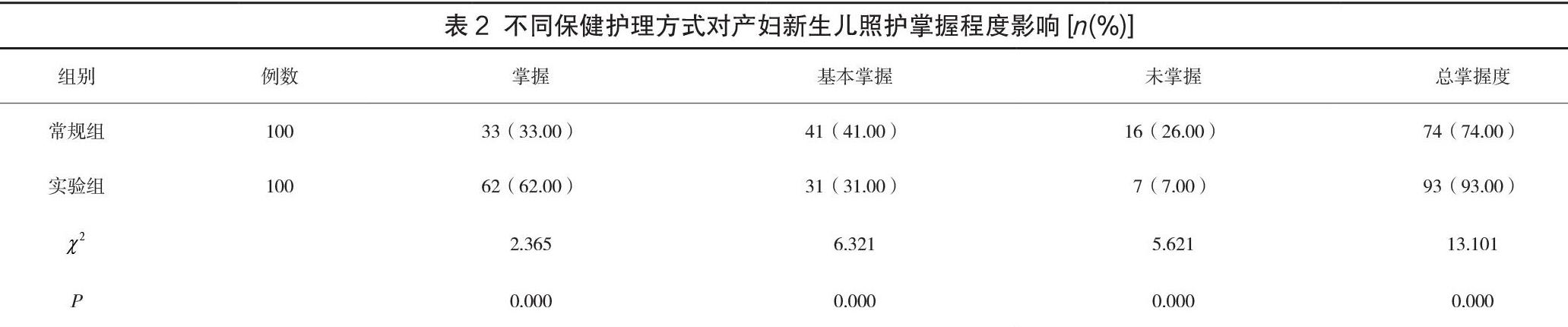

2.2不同保健護理方式對產婦新生兒照護掌握程度影響兩組產婦對新生兒照護知識的掌握程度相比,常規組總掌握度為74.00%,實驗組總掌握度為93.00%,實驗組總掌握度高(χ2=13.101,P<0.05),見表2。

3討論

隨著二胎政策的全面開放,我國生育人群數量有明顯增加,因妊娠及分娩時的疼痛和心理壓力,再加上產后新角色的適應,不少產婦產后存在不同程度的恢復障礙,促進產婦恢復,降低產褥期疾病發生風險成為人們密切關注的問題之一,故而完善產褥期保健模式十分重要[3]。產褥期母體的各系統變化很大,屬于生理范疇內,但是子宮的創面較大,乳腺的分泌功能較旺盛,容易發生感染或者出現其他病癥,所以需要注重衛生清潔,加強產褥期護理管理,盡快讓產婦身體恢復,盡早回歸社會與家庭。

近年來一些新型的產褥期保健機構應運而生,產褥期護理保健工作由具備專業婦幼保健知識的醫務人員承擔,我院建立了為產婦提供產褥期系統化保健護理干預的母嬰康養中心,致力于協助產婦進行產后休養、合理飲食、催乳和形體恢復[4]。產婦入住后,對其開展一系列調查,充分了解產婦的基本情況,針對性實施保健護理,保障產后保健護理干預的有效性和確切性;注重對產婦的基礎保健護理,讓產婦保持良好的生活行為,能促進軀體康復,減少并發癥產生;注重對產婦的心理指導,關心產婦的心理健康,與產婦家屬進行溝通,理解、陪伴產婦,讓產婦感受到來自各方面的關心和鼓勵,能調節產婦的心理狀態,減少產后抑郁癥發生風險;產后飲食若不合理,不僅會對產婦恢復造成影響,還會造成新生兒健康成長不利,合理的飲食指導,能夠讓產褥期產婦獲得良好的恢復效果;注重新生兒照護指導,通過現場教育方式,讓產婦對新生兒相關護理技能有直接接觸,能夠更好地掌握喂養技能,利于新生兒的健康成長;產后體型恢復是不少產婦關心的問題,根據產婦體質合理安排產后健康鍛煉,并配合中醫護理,能夠讓其獲得更好的恢復效果,利于保障產婦的身心健康[5-7]。研究結果表示,同常規組相比,實驗組惡露不絕、產后身痛、便秘、乳腺炎、尿潴留等產后并發癥發生率顯著較低,且產婦對新生兒照護知識的掌握程度高(P<0.05),充分肯定該保健護理模式的應用價值。

綜上所述,對于在母嬰康養中心的產婦實施系統性保健護理,能有效提高產婦恢復效果,幫助產婦掌握豐富的新生兒照護知識,能夠保障母嬰健康,值得推廣。

參考文獻

[1]符純,張海容,陳龍嬌.產后綜合康復護理對產婦康復及產后抑郁的影響觀察[J].中國實用醫藥,2020,15(11):180-182.

[2]李梅雙.孕產期保健對產褥期女性保健知識、飲食及行為的影響[J].中外女性健康研究,2019,20(4):71,167.

[3]冷嫦娥,歐琳霞,柴思鋒,等.產褥期新模式保健對產褥期婦女健康狀況的影響[J].廣西醫學,2020,42(8):995-998.

[4]張潔,翟華杰.健康教育對產褥期初產婦負性情緒及母嬰照護能力影響[J].中國保健營養,2020,30(15):27.

[5]黃超瑩,侯桂娟,劉虹怡.系統化產褥期護理在月子中心的實踐應用[J].實用臨床護理學雜志,2018,3(45):57-59.

[6]徐桂平,凌青霞.系統化健康指導在母嬰同室產婦產后護理中的應用[J].當代護士(中旬刊),2019,26(3):144-146.

[7]汪維,屠蕾.系統化護理干預對改善產婦母乳喂養自信心的效果探究[J].實用臨床護理學電子雜志,2020,5(14):18.