皮內針聯合穴位貼敷對脊柱骨折后便秘病人療效、排便相關指標及PAC-QOL評分的影響

梅求安,周仲瑜,王剛,許明軍,楊坤

脊柱骨折會對腸道收縮功能產生影響,便秘是其主要并發癥之一,多于損傷后3 d左右出現。相關數據顯示,脊柱骨折病人便秘發生率高達90.47%。臨床主要給予瀉藥、胃腸動力藥等進行治療,但易產生不良反應,效果不理想。中醫認為便秘病位在大腸,腸道傳導失司是主要原因,穴位敷貼使用簡便,起效快,可有效避免口服藥物對胃腸道黏膜的刺激,但單一使用效果不理想。皮內針為針刺療法,通過給予腧穴持續性刺激而調暢氣血,平衡臟腑陰陽。有研究將皮內針用于治療便秘,使便秘癥狀明顯緩解。但臨床有關皮內針聯合穴位敷貼治療便秘的研究較少。本研究中脊柱骨折后便秘病人采用皮內針聯合穴位貼敷治療,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年1月至2019年2月十堰市太和醫院收治的脊柱骨折后便秘病人96例,均為穩定型骨折,無截癱癥狀。對入選病人進行隨機單雙編號后分為觀察組與對照組,每組48例。觀察組男30例,女18例,年齡范圍38~64歲,年齡(48.43±4.87)歲;胸椎骨折16例,腰椎骨折22例,頸椎骨折10例。對照組男27例,女21例,年齡范圍39~66歲,年齡(47.15±5.02)歲;胸椎骨折13例,腰椎骨折24例,頸椎骨折11例。兩組病人一般資料相比差異無統計學意義(P>

0.05)。本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求。1.2 診斷標準

參照《中醫病證診斷療效標準》中有關便秘診斷標準擬訂,排便時間間隔>3 d,排便困難,排便時間長,便質干燥,堅硬,多伴隨腹部脹滿不適、頭暈、食欲下降、乏力等;叩診呈鼓音,聽診腸鳴音減弱,舌質暗紅,苔黃膩,脈澀,中醫辨證屬瘀熱腑實證。1.3 納入與排除標準

1.3.1 納入標準

①根據X線片等檢查符合脊柱骨折診斷標準,且符合上述便秘診斷標準;②無腸道器質性病變;③既往無習慣性便秘癥狀;④入選病人均知曉本研究詳情并自愿參與。1.3.2 排除標準

①合并腹腔臟器損傷、惡性腫瘤、嚴重心肺功能不全;②合并內分泌系統疾病;③處于妊娠期或哺乳期女性;④對本研究所用藥物過敏。1.4 方法

1.4.1 基礎治療

兩組病人均給予預防感染、糾正水電解質失衡、止痛等常規對癥支持治療,同時給予果導片緩解便秘。1.4.2 分組

對照組:穴位敷貼治療,選取30 g黃芪,20 g枳實,20 g肉蓯蓉,15 g當歸,10 g生地黃,加水煎煮取汁200 mL左右,復煎取汁100 mL,混合后將藥液濃縮至50 mL,另將10 g大黃、5 g冰片打粉,與濃縮液混合,攪拌均勻,加入少許淀粉,制成藥膏;遵循循經取穴原則選取雙側天樞、足三里、大腸腧、神闕、中極等穴位,將適量藥膏敷于上述穴位,每日更換1次。觀察組:皮內針治療,病人取仰臥位,選取天樞、大腸俞、腹結、支溝、足三里及上巨虛等穴位,均為雙側,常規消毒,使用0.20 mm×1.20 mm一次性皮內針,對準選定穴位,緩慢刺入,而后使用膠布固定,囑病人及其家屬每日按壓3~5次以加強刺激,按壓以微痛或不痛為宜,每次5~10 min,每2天更換1次。取針時使用鑷子夾住膠布向外拉出。兩組病人均為10 d一個療程,均連續治療一個療程。1.5 觀察指標

1.5.1 癥狀積分

參照《便秘癥狀及療效評估》擬訂便秘中醫癥狀積分評定標準:①首次排便時間:<4 h計0分,4~24 h計2分,>24 h計4分;②排便間隔時間:<24 h計0分,24~72 h計2分,>72 h計4分;③便意:急為計0分,微弱為計2分,無計4分;④排便速度:<5 min計0分,5~10 min計2分,>10 min計4分;⑤排便形狀:成形計0分,干結計2分,顆粒為計4分;⑥排便難度:不費力計0分,用力計2分,借助外力計4分。評定時間為治療前、治療5 d與治療10 d。1.5.2 排便相關指標

記錄兩組病人首次排便時間、兩次排便間隔時間及每次排便時間。1.5.3 肛腸動力學指標

采用萊博瑞醫療技術公司生產的肛腸動力分析儀檢查治療后兩組病人直腸靜息壓、肛管收縮壓、直腸初始感覺容積,檢查前叮囑病人排空尿液與糞便。1.5.4 生活質量量表(PAC-QOL)評分

采用便秘病人生活質量量表(Patient Assessment of Constipation Quality of Life scale,PAC-QOL)評定,量表內容包括生理、社會心理、擔憂、滿意度4個方面,共28個條目,總分為4個方面分值之和,共140分,分值越高說明生活質量越差。評定時間為治療前、治療5 d與治療10 d。1.6 臨床療效

參照《中藥新藥臨床研究指導原則》評定,顯效:便秘癥狀明顯改善,腹脹、腹痛消失,便質柔軟成形,排便間隔時間<72 h,癥狀積分減少≥85%;有效:排便間隔時間≤1 d,便質干結、腹脹、腹痛癥狀均改善,排便通暢,癥狀積分減少≥30%。無效:便秘癥狀無明顯改善,癥狀積分減少<30%。評定時間為治療后。

2 結果

2.1 兩組病人癥狀積分比較

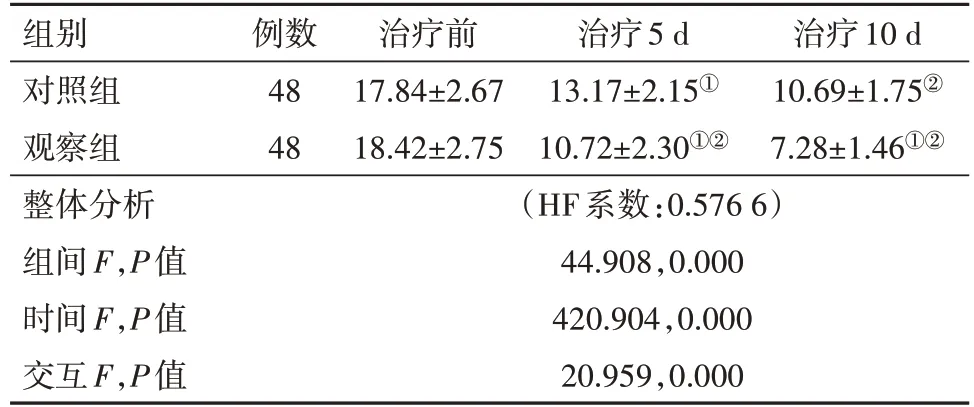

整體比較即兩因素重復測量方差分析顯示,癥狀積分組間差異、時間差異及交互作用均差異有統計學意義(P

<0.05)。兩兩精細比較分析,觀察組與對照組癥狀積分在治療5 d、治療10 d時與本組治療前相比均呈現不同程度下降(P

<0.05)。見表1。

表1 脊柱骨折后便秘病人96例癥狀積分比較/(分,xˉ±s)

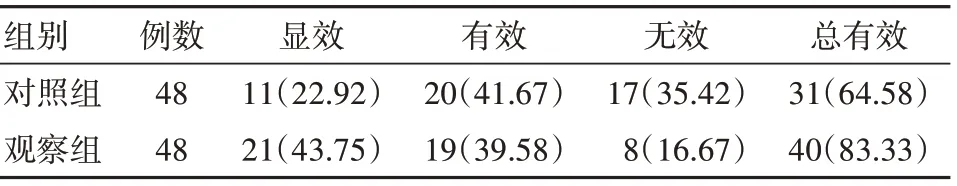

2.2 兩組病人臨床療效比較

觀察組治療總有效率83.33%顯 著 高 于 對 照 組64.58%(P

<0.05)。見表2。

表2 脊柱骨折后便秘病人96例臨床療效比較/例(%)

2.3 兩組病人排便相關指標比較

兩組病人治療后首次排便時間差異無統計學意義(P

>0.05),觀察組治療后兩次排便間隔時間及每次排便時間均明顯短于對照組(P

<0.05)。見表3。

表3 脊柱骨折后便秘病人96例排便相關指標比較/±s

2.4 兩組病人肛腸動力學指標比較

觀察組直腸靜息壓、肛管收縮壓均明顯大于對照組(P

<0.05),直腸初始感覺容積明顯小于對照組(P

<0.05)。見表4。

表4 脊柱骨折后便秘病人96例肛腸動力學指標比較/±s

2.5 兩組病人PAC-QOL評分比較

整體比較即兩因素重復測量方差分析顯示,PAC-QOL評分組間差異、時間差異及交互作用均有顯著性意義(P

<0.05)。兩兩精細比較分析,觀察組與對照組PACQOL評分在治療5d、治療10d時與本組治療前相比均呈現不同程度下降(P

<0.05)。見表5。

表5 脊柱骨折后便秘病人96例PAC-QOL評分比較/(分,±s)

3 討論

脊柱骨折約占全身骨折的5%~6%,而便秘是其主要并發癥之一。現代醫學認為便秘原因在于,脊柱骨折可導致局部血腫,刺激周圍交感神經,由于交感神經支配胃腸壁肌舒縮運動,交感神經受刺激后可引起胃腸道收縮蠕動功能下降,是胃腸道內容物傳導減弱,在腸道內積聚,從而發引起腹脹、便秘癥狀。此外,脊柱骨折后病人需長期臥床,腹壓減少,膈肌上抬,胃腸蠕動被抑制。若便秘癥狀不能得到及時緩解有可能誘發高血壓、心律失常等心腦血管疾病。

祖國醫學認為脊柱骨折后便秘歸屬骨傷科損傷內證之“損傷便秘”范疇,脊柱骨折損傷脈絡,瘀血滯留,氣血運行受阻,臟腑功能失調,脾胃運化食物能力下降或喪失,食物在腸道內聚積,引起腹脹、便秘。《傷科補要》記載:“夫跌打損傷,墜墮磕碰之證,專從血論,或有瘀血停積,或為亡血過多……或積于臟腑者,宜攻利之。”穴位敷貼是中醫療法之一,通過藥物直接刺激穴位,經表皮吸收后直達病灶。天樞為大腸之墓穴,主疏調臟腑、理氣行滯、散結通滯、運腸胃氣機等作用。足三里為足陽明胃經穴,具有通便作用。中極穴可疏氣導滯,利大便。神闕穴具有健脾補腎、溫經通絡作用。中藥黃芪、當歸有益氣養血,潤腸通便作用,白術能夠健脾助運,大黃、枳實具有潤下軟堅、破氣消積、蕩滌腸胃功效。本研究將上述藥物制成藥膏貼敷于選取穴位上,借助穴位的作用,使藥效直達臟腑,可改善大腸動力不足、傳導障礙,增強腸道動力。現代藥理學研究發現,大黃可促進腸蠕動,維持腸道菌群平衡,促進排便。胡源祥等指出,枳實能夠促進脾虛模型大鼠的胃腸運動,有助于增強大黃的瀉下作用。冰片可改善穴位附近微循環,刺激腸道,促進藥物吸收。但單一使用穴位貼敷治療便秘效果不理想,基于此,本研究嘗試采用皮內針聯合穴位貼敷治療。

本研究選取穴位包括天樞、大腸俞、腹結、支溝、足三里及上巨虛。針刺天樞可疏通經絡、調和氣血、暢利三焦,從而調整胃腸運動功能。腹結穴為足太陰脾經穴位,針刺該穴位能夠增強脾的運化功能,并能生津潤腸,促進腸蠕動。臨床研究發現,刺激腹結穴可提高平滑肌緊張性,促進腸蠕動,加速廢物排泄。針刺足三里有益于補中益氣、導氣下行。上巨虛為大腸下合穴,根據中醫“合治內腑”理論,針刺該穴位有助于通利三焦,通調臟腑。支溝穴是治療便秘的經驗效穴,針刺該穴位可調理三焦氣機,通腑氣。本研究中脊柱骨折后便秘病人采用皮內針聯合穴位敷貼治療,結果顯示,觀察組治療5 d及10 d癥狀積分明顯低于對照組,治療總有效率顯著高于對照組。表明,皮內針聯合穴位敷貼能夠增強療效,改善便秘癥狀。原因可能在于,兩種方法與各穴配伍能夠相輔相成,起到協同作用,從而使治療效果增強。本研究結果顯示,觀察組兩次排便間隔時間及每次排便時間均明顯短于對照組,胃腸動力學指標優于對照組。表明,皮內針聯合穴位敷貼有助于改善排便相關指標與胃腸動力學指標,與宋曉、令狐慶的研究具有一致性。便秘可引發肛裂、食欲下降、體虛等癥狀,使病人生活質量下降。本研究中觀察組PAC-QOL評分均顯著低于對照組。表明,皮內針可在一定程度上提高便秘病人生活質量,與李立紅等研究一致。

綜上所述,皮內針聯合穴位貼敷可在一定程度上減輕脊柱骨折后便秘病人臨床癥狀,改善腸道功能,提高生活質量,具有一定的臨床應用價值。