秸稈利用之小麥機收秸稈切碎還田一體化技術應用分析

魏 禮,褚春年

(西安市農機監理與推廣總站,陜西西安 710065)

0 引言

我國是秸稈資源的大國,農作物秸稈是農業生產的主要副產物,同時也是有豐富氮、磷、鉀及有機質養分的生物質資源[1]。農村大量的農作物秸稈,經過綜合利用就是“寶”,隨意堆放就是“草”[2],焚燒秸稈就是“害”。焚燒秸稈,造成空氣質量惡化,影響居住環境衛生,也不利于鄉村振興建設[3]。西安市作為關中平原的小麥、玉米一年兩作區,農作物秸稈的產量大,秸稈綜合利用任務重,尤其是夏季農時緊、壓力大,經過市縣農機推廣部門的努力,在夏季形成了以小麥機收秸稈切碎還田一體化技術為主的示范推廣技術模式,在全市涉農區縣得到了廣泛的推廣應用。

1 技術概述

1.1 基本情況

西安市地處關中平原,是以小麥、玉米為主的一年兩季糧食作為生產區,年產小麥秸稈近80萬t。自2004年以來,西安市農機部門一直狠抓秸稈綜合利用技術示范推廣,其中夏季一項關鍵的主推技術就是小麥機收秸稈切碎還田一體化技術。2020年,該技術在西安市作業面積達137267 hm2,占小麥機收面積的94.4%,占整個秸稈綜合利用面積的98.2%,西安市全年的農作物秸稈機械化綜合利用率穩定在95%以上,處在全國第一方陣。

1.2 技術概況

小麥機收秸稈切碎還田一體化技術是在小麥聯合收獲機出草口加裝秸稈切碎機,切碎機由收割機脫粒滾筒傳動軸驅動,在收獲小麥的同時對小麥秸稈進行切碎并均勻拋撒還田。該技術是針對小麥機機械化收獲后,秸稈割茬過高,秸稈切碎長度過大,秸稈粉碎還田作業多一道工序,而試驗研究形成小麥機收秸稈切碎還田一體化技術。該技術能夠減少作業工序,減少作業成本;減少機械進地次數,減輕壓實,保護耕地;減少油耗,降低污染,保護生態環境。

1.3 機具性能

西安市引進的給小麥聯合收獲機出草口加裝的秸稈切碎機,是河北趙縣金利機械有限公司生產。以金利4XM-34型秸稈切碎機為例,具體性能參數如下:外形尺寸:1100 mm×570 mm×870 mm;配套動力:新疆-2、福田、谷王、中聯、中收、巨明等稻麥收割機型掛接形式;整機重量:75 kg;工作幅寬:340 mm;刀爪數:彎刀20個,直刀20個;切碎軸轉速:3200(r/min);配置方式:B型三角帶;粉碎長度:≤100 mm;工作效率:隨收割機。

2 示范推廣模式和實踐應用

2.1 技術模式

目前,西安市夏季與小麥機收秸稈切碎還田一體化技術相配套的秸稈機械化技術模式有2種,在全市成為夏季主推的秸稈機械化綜合利用技術模式:一是小麥機械化收獲秸稈切碎還田+玉米免耕(硬茬)精量播種;二是小麥機械化收獲秸稈切碎還田+玉米帶狀旋耕滅茬覆蓋播種。

2.2 應用實踐

西安市農機部門2007年從河北趙縣金利農機有限公司引進第一臺秸稈切碎機,試驗安裝在小麥聯合收割機機上,進行小麥機收和秸稈切碎還田一機作業,探索適合西安市小麥機收秸稈切碎還田一體化技術。由于配套機具結構簡單,機動靈活,工作可靠,安裝維修方便,工效高,切碎性能好,秸稈拋撒均勻,適應性強,有效推進了秸稈禁燒工作。

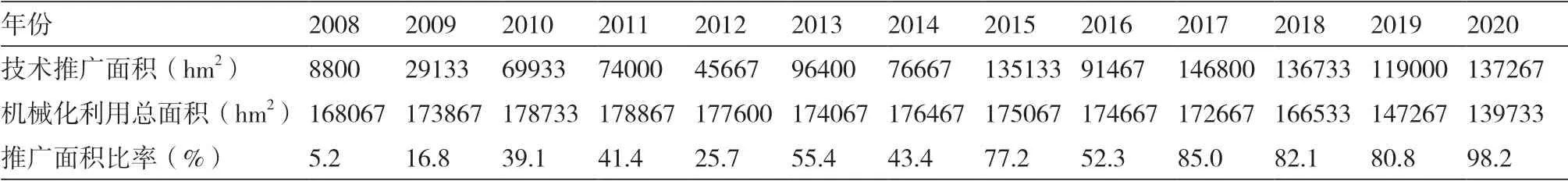

2008年,小麥機收秸稈切碎還田一體化技術在長安區斗門、細柳兩個街辦先行試驗示范,隨后輻射帶動全市實施。小麥機收秸稈切碎還田一體化技術的使用,促進了示范田小麥低茬收割和秸稈直接還田利用,當年小麥收割機加裝切碎機擁有量達到221臺,作業面積達 8800 hm2,占當年機收面積的6.16%,隨后在長安區、鄠邑區(戶縣)等區縣開展試驗示范。西安市小麥機收秸稈切碎還田一體化技術推廣面積和夏季秸稈機械化綜合利用面積對照情況如表1。

從表1中可以看出,在最初試驗推廣階段,小麥機收秸稈切碎還田一體化技術在逐步震蕩遞增;特別是經過2017年技術改進后至2020年,該技術分別占秸稈綜合利用總面積的85.0%、82.1%、80.8%、98.2%,穩定在占秸稈綜合利用總面積的80%以上。經過多年試驗示范,小麥機收秸稈切碎還田一體化技術推廣面積逐年遞增,2020年,該技術在西安市作業面積達137267 hm2,占小麥機收面積的94.43%,較2008年提升了88.27%,已經成為西安市小麥秸稈機械化綜合利用的主推技術,在西安市得到廣泛推廣應用,同時帶動周邊地市實施該技術。

表1 西安市小麥機收秸稈切碎還田一體化技術推廣面積和夏季秸稈機械化綜合利用面積對照情況表

2.3 技術改進

試驗初期,秸稈切碎還田配套技術不成熟,秸稈切碎后在作業過的田塊形成拋撒帶,影響夏季玉米播種效果。針對秸稈切碎后在作業過的田塊形成拋撒帶問題,西安市農機部門與廠家積極聯系,不斷探索,試驗改進。2017年,在原有基礎上,對切碎裝置經過技術改進,增加了固定刀片,增強了秸稈切碎效果,增加了風機和拋撒導流裝置,使小麥機收同時秸稈均勻地拋撒在已作業地面,有效解決了旋耕播種器纏繞秸稈,提高了玉米播種的覆土質量。

十多年來,西安市針對小麥秸稈綜合利用,在開展小麥撿拾打捆、小麥機收秸稈切碎一體化技術試驗示范,同時也引進小麥機收秸稈打捆一體化、小麥撿拾打捆等技術,小麥撿拾打捆一體化、小麥撿拾打捆從經濟效益上稍微具有優勢,但是存在秸稈收獲不能干透,打捆后的秸稈會存在發潮發霉現象,影響了機手和農戶的積極性。而小麥撿拾打捆,可以在機收后稍作晾曬在進行作業,但西安市農業屬于一年兩作生產區,晾曬秸稈一是會影響夏季玉米播種,二是需要機具再次進地作業,耕地再次受到碾壓,影響農戶使用的積極性。

3 示范推廣的技術要求

3.1 機具選擇

選擇的小麥聯合收割機,要求出草口位置處在側位,能連接和安裝秸稈切碎器,選擇的秸稈切碎器要與聯合收割機動力相匹配。建議優先選擇與小麥聯合收割機同一生產企業生產的秸稈切碎器,同時選擇具有“農業機械推廣鑒定證書”的產品,確保產品質量[4]。

3.2 作業要求

小麥收獲時,要求秸稈含水率為15%~25%,秸稈切碎長度≤15 cm,切斷長度合格率≥95%,拋撒不均勻率≤30%,漏切率≤1.5%[5]。秸稈量過多或濕度較大時,應降低收獲速度,確保切碎效果。

3.3 安全使用

對于小麥聯合收割機配裝的切碎機防護裝置,要求不能私自拆除、改裝,旋轉部件不得隨意增速;如發生震動或異響,應立即停機檢查。

4 技術推廣效益分析

4.1 經濟效益

與小麥機械化收獲后,再進行秸稈粉碎還田相比,小麥機收秸稈切碎還田一體化技術能夠一次完成小麥機械化收獲和秸稈切碎還田,減少一道作業工序,節約作業成本達450元/hm2。

4.2 社會效益

該技術在實施中主要采取的是復式作業,一次性完成原來通過兩次進地才能實施的兩項技術,省工、省時,節本增效,并能夠有效減少機械進地次數,減輕壓實,保護耕地,有力推進保護性耕作方式的形成。

4.3 生態效益

該技術的實施,能夠實現秸稈直接還田,遏制了秸稈焚燒,減少焚燒秸稈對大氣的污染;同時,該技術采取的是復式作業,減少進地作業次數,降低了作業油耗,減少了油料消耗對大氣的污染,保護了生態環境。

5 結語

小麥機收秸稈切碎還田一體化技術,在西安市從試驗到示范、從示范到推廣已經十余年,而且在陜西省其它一年兩作的地市也逐步推廣應用,無論是經濟效益、社會效益,還是生態效益,都值得在一年兩作地區的小麥機械化收獲中示范推廣,建議技術模式為“小麥機械化收獲秸稈切碎還田+玉米免耕精量播種”。