基于多分類logistic模型的我國城鄉居民選擇醫療服務機構的影響因素研究

張開翼 褚越亞 石 鵬△

【提 要】 目的 居民的就醫行為直接影響醫療衛生服務的發生、發展和變化,探究居民的醫療服務利用偏好將為推進分級診療格局的形成提供有力支撐。方法 利用2018年中國家庭追蹤調查數據,建立安德森衛生服務利用行為模型,采用多分類logistic回歸模型分析當前影響居民醫療服務利用的多種關鍵因素。結果 9950名調查對象中女性4094例,男性5856例。40.6%(4044例)被調查對象選擇綜合醫院作為一般就醫機構。性別、年齡、婚姻狀況、教育水平、個人戶口、工作總收入、醫療保險類型、看病點滿意度、看病點醫療水平、健康狀況是居民選擇就醫機構的影響因素(P<0.05)。結論 多種因素影響我國居民醫療服務機構的選擇。大力開展基層醫生培養、鼓勵高水平醫師多點執業、加快推進醫聯體及醫共體建設有利于合理配置社會醫療資源,將分級診療制度落到實處。

長期以來,我國形成了患者自主選擇醫院的就醫模式。2015年國務院辦公廳印發《關于推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發〔2015〕70號),要求各級醫療機構分工協作,承擔不同等級的疾病診療,逐步形成合理、有序的就醫秩序,促進優質衛生資源下沉,提高醫療資源整體利用率[1]。分級診療制度的首要目標就是基層首診[2]。然而,在全國范圍內,各地推進速度和效果參差不齊、政府主體職能發揮有限、社會主體認知度存在較大差異、實施阻力仍然較大[3]。根據國家衛生健康委員會統計顯示,截至2020年6月底,全國醫療衛生機構數達101.6萬個,基層醫療衛生機構96.3萬個,占比94.78%,醫院3.5萬個,占比3.44%,其中公立醫院1.2萬個,民營醫院2.3萬個[4]。但2020年1月至6月,全國醫療衛生機構總診療人次達32.7億人次,占比94.78%的基層醫療機構承擔了17.2億人次的診療人次,而占比3.44%的醫院卻達到了14.3億人次[5]。可見,目前分級診療推進速度和效果仍存在較大的阻力,患者就醫依然存在“頂端聚集”現象[6]。

開展居民的就醫行為影響因素分析將為良好的分級診療格局的形成提供有力支撐[7]。安德森衛生服務利用行為模型(Andersen′s behavioral model)能夠全面分析衛生服務利用行為,是分析個體服務利用與選擇的權威模型,廣泛應用于衛生體系評價和衛生服務研究[8]。多分類logistic模型是logistic回歸模型的一種自然延伸,其模型的參數估計采用極大似然估計法,模型參數可生成比值比,并做出定性和定量的判定[9-10],用于探索自變量的影響因素,在醫療藥物的選擇和偏好以及疾病診斷等方面應用廣泛。本文基于2018年中國家庭追蹤調查(The China family panel studies,CFPS)數據,分析當前影響我國城鄉居民選擇醫療服務機構的多種關鍵因素,為政府部門整合醫療資源、穩妥推進分級診療制度和合理配置衛生資源提供參考依據。

資料與方法

1.數據來源

本研究使用中國家庭追蹤調查2018年數據[11],數據覆蓋了我國25個省、市、自治區,共9950名調查對象。根據CFPS的劃分方法將就醫機構劃分為五類,分別為社區衛生服務站或村衛生室、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、診所、專科醫院、綜合醫院。安德森衛生服務利用行為模型將影響個人服務利用行為的因素歸納為傾向特征、能力資源和需要因素三類,其中傾向特征為研究對象的基線特征;能力資源為個人獲得衛生服務的能力以及衛生資源在家庭或社區中的可及性,是影響研究對象衛生服務利用情況的間接因素;需要因素為個人基于健康需要的特征,代表個人對衛生服務的認知需要和評估需要,是影響研究對象衛生服務利用情況的直接因素。

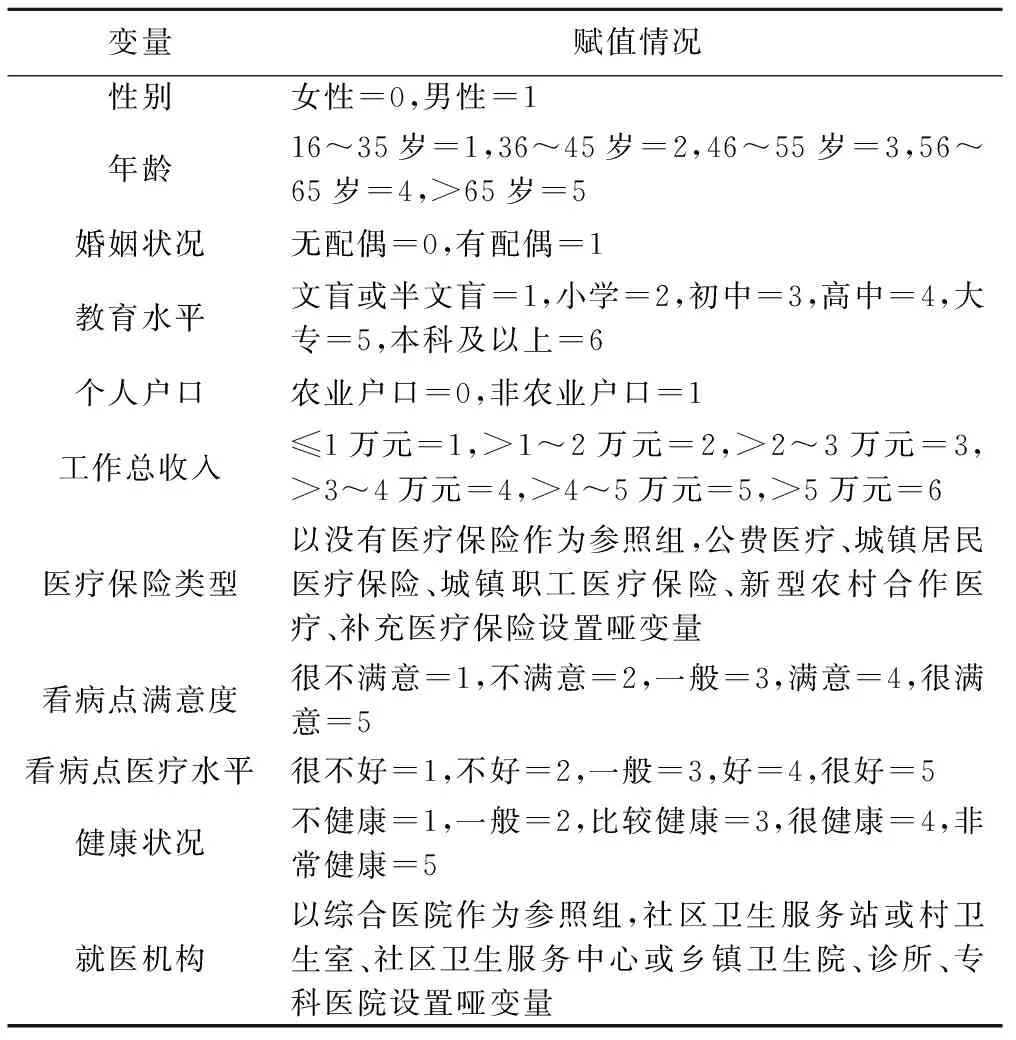

為科學系統地分析居民選擇就醫機構的偏好,本研究根據安德森衛生服務利用行為模型將CFPS 2018數據中可能影響居民選擇就醫機構的影響因素劃分為:傾向特征包括性別、年齡、婚姻狀況、教育水平;能力資源包括個人戶口、工作總收入、醫療保險類型、看病點滿意度、看病點醫療水平;需要因素為健康狀況。表1為各變量賦值描述。

表1 變量賦值說明

2.研究方法

本研究運用SPSS 25.0軟件進行統計分析。離散型變量資料以構成比表示,組間比較采用卡方檢驗。采用多分類logistic回歸模型分析探討影響居民醫療服務利用的多種因素。設一個響應變量Y有c個取值,取值范圍為0到c-1,并且以Y=0作為參照組,自變量X=X1,X2,…,Xp,那么可以得出相應的多分類logistic回歸模型:

式中k=0,1,2,…,c-1。回歸系數β的冪指數為優勢比(odds ratio,OR),反映因變量與自變量之間聯系的強度,其95%置信區間(95% confidence interval,95% CI)不包含1表示具有統計學意義[12-13]。檢驗水準為雙側檢驗α=0.05。

結 果

1.調查對象基本情況

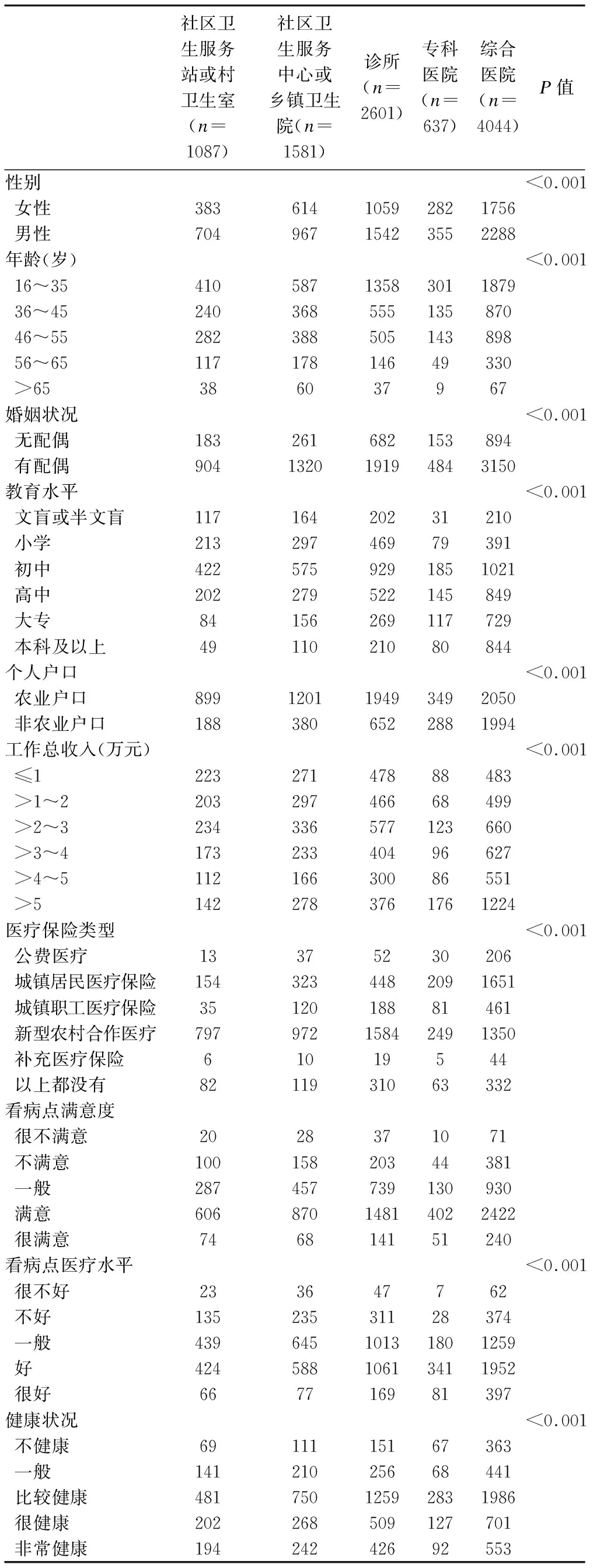

調查對象中女性4094例(41.1%),男性5856例(58.9%);年齡分布以16~35歲者居多,占比45.6%。調查對象的受教育程度為初中者最多,占比達31.5%。醫療保險類型為新型農村合作醫療的研究對象最多,占比49.8%,其次為城鎮居民醫療保險,占比28.0%,見表2。

2.居民就醫機構選擇的影響因素分析

調查對象中40.6%(4044例)的居民選擇綜合醫院作為就醫機構,26.1%的居民選擇診所,其他就醫機構依次為社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院(15.8%)、社區衛生服務站或村衛生室(10.9%)、專科醫院(6.4%)。比較不同性別、年齡、婚姻狀況、教育水平、個人戶口、工作總收入、醫療保險類型、看病點滿意度、看病點醫療水平和健康狀況的居民選擇就醫機構的情況,顯示差異均具有統計學意義(P<0.05,表2)。

表2 居民的基本特征及就醫機構選擇情況比較

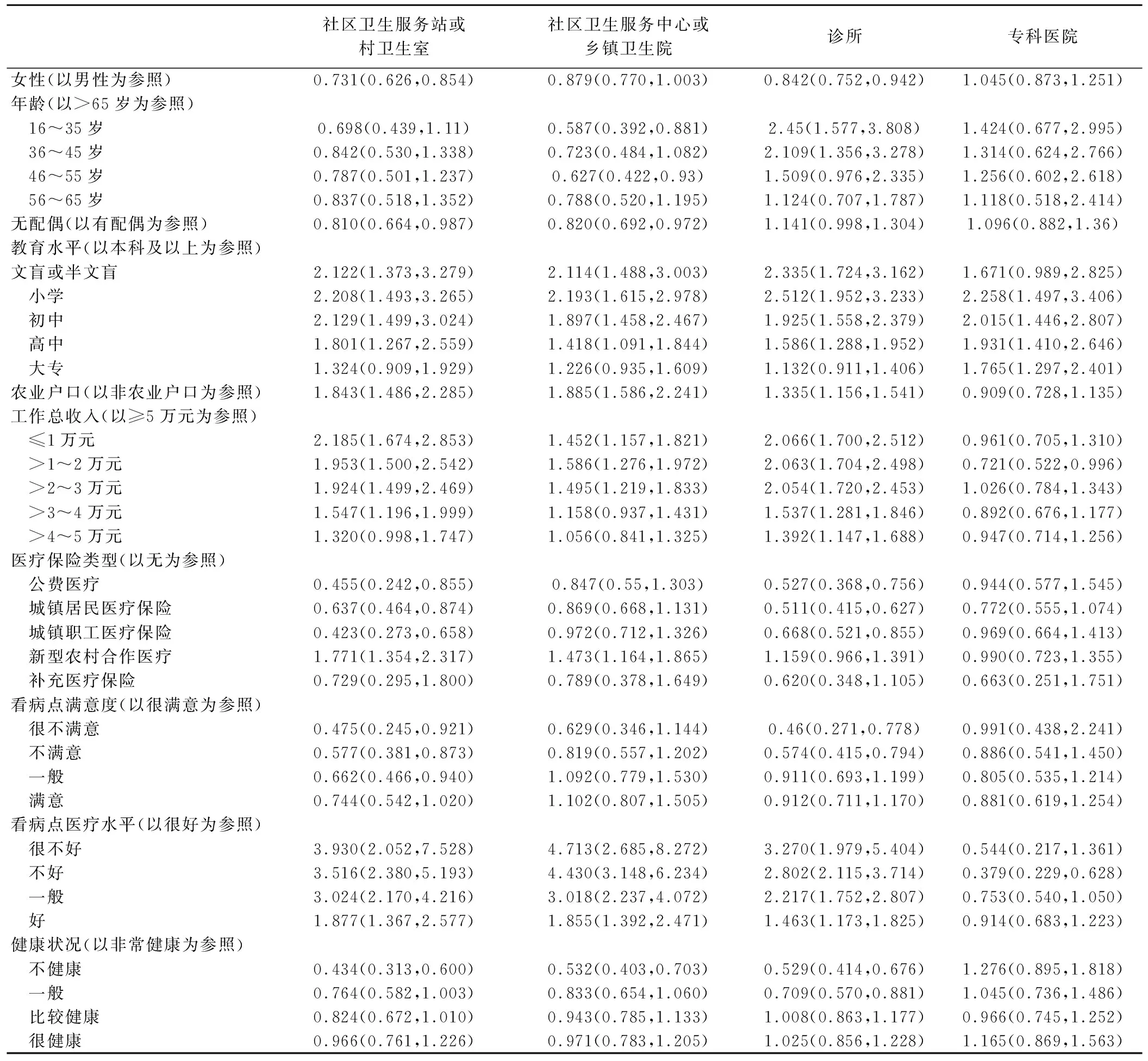

表3為居民選擇就醫機構影響因素的多分類logistic模型分析結果。在控制其他變量情況下,以男性為參照,與社區衛生服務站或村衛生室(OR=0.731)和診所(OR=0.842)相比,女性居民傾向于選擇綜合醫院進行診療;以>65歲為參照,與社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院相比,16~35歲(OR=0.587)和46~55歲(OR=0.627)居民傾向于選擇綜合醫院進行診療;以有配偶的居民為參照,與社區衛生服務站或村衛生室(OR=0.810)和社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院(OR=0.820)相比,無配偶的居民傾向于選擇綜合醫院進行療;以本科及以上學歷為參照,高中及以下學歷的居民均傾向于選擇社區衛生服務站或村衛生室、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、診所及專科醫院進行診療;以非農業戶口為參照,農業戶口居民傾向于選擇社區衛生服務站或村衛生室(OR=1.843)、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院(OR=1.885)及診所(OR=1.335)進行診療;以工作總收入≥5萬元為參照,工作總收入<5萬元的居民均傾向于選擇社區衛生服務站或村衛生室、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、診所及專科醫院進行診療;以無醫療保險的居民為參照,有公費醫療、城鎮居民醫療保險、城鎮職工醫療保險的居民均傾向于選擇綜合醫院進行診療,有新型農村合作醫療的居民更傾向于選擇社區衛生服務站或村衛生室、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、診所進行診療;以居民對看病點很滿意為參照,其他滿意度(很不滿意、不滿意、一般)均使居民更傾向于選擇綜合醫院進行診療;然而,以居民認為看病點醫療水平很好為參照,其他水平(很不好、不好、一般、好)均使居民傾向于選擇社區衛生服務站或村衛生室、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、診所進行診療;以健康狀況為非常健康為參照,健康狀況為不健康或一般的居民更傾向于選擇綜合醫院進行診療。具體情況見表3。

表3 居民選擇就醫機構影響因素的多分類logistic回歸參數估計結果(OR,95%CI)

討 論

本研究發現52.95%的研究對象選擇基層醫療衛生機構(包括社區衛生服務站或村衛生室、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院、診所)作為就醫機構,說明基層醫療衛生機構的服務功能在一定程度上得到了發揮,但還未形成穩定的分級診療局面,仍有40.64%的調查對象選擇綜合醫院進行診療。

性別、年齡、教育水平是反映居民選擇就醫機構的傾向特征。女性居民更傾向于選擇綜合醫院進行診療。16~35歲的居民可能是因為生活節奏較快,46~55歲的居民可能是因為其經濟水平較高,為了得到全面的診療而選擇醫療服務質量和醫療技術水平更高的綜合醫院就診;而65歲以上的居民以醫療保健和疾病康復治療為主,是目前基層醫療機構就診的主力群體。而教育水平較低的居民更傾向于選擇基層醫療機構進行診療。

在能力資源方面,農業戶口的居民就醫機構主要選擇基層醫療機構,這可能與居民居住地和就醫機構的距離及衛生資源的公平性和可及性有關[14-15]。工作總收入較低的居民更傾向于選擇基層醫療機構進行診療,這可能與經濟能力無法支付高質量醫療服務有關[16-17]。有公費醫療、城鎮居民醫療保險、城鎮職工醫療保險的居民均傾向于選擇綜合醫院就診,這可能是由于這些類型的醫療保險能為城鎮居民提供一定的經濟補償,在預算不變的情況下,城鎮居民往往選擇醫療服務質量和技術水平更高的綜合醫院作為就醫機構[17-18]。而有新型農村合作醫療的居民更傾向于選擇基層醫療機構進行診療,這可能與新型農村合作醫療的定點醫療機構多為基層醫療機構有關[19-20]。認為看病點水平很不好、不好和一般的居民往往更傾向于選擇基層醫療機構進行診療,這可能是由于此類居民的所患疾病較為常見且癥狀輕微,但是醫療服務機構的選擇偏好與居民對看病點的滿意度密切相關[18,21],居民往往會選擇自身滿意度高的醫療機構就診。

在需要因素中,健康狀況較差的居民更傾向于選擇綜合醫院進行診療,這可能是因為健康狀態較好、未曾因病住院的居民認為基層醫療衛生機構已經能夠滿足其健康管理需求。

科學合理地配置醫療資源、將分級診療制度落到實處,是我國目前亟待解決的問題。基于本文的結論提出以下幾點建議:(1)培養基層醫生診療水平,注重高水平醫務人員基層分流的中長期規劃;(2)鼓勵高水平醫師多點執業,不斷推進家庭醫生簽約制度;(3)加快推進醫聯體、醫共體建設。