新力量導演的“技術化生存”:工業化、奇觀美學與想象力消費

陳旭光

電影的誕生是科學與藝術綜合的結果。一部電影史也可以從技術的角度描述成為一部科技發展的歷史,雖然電影史還可以有許多其他維度的寫法。美國電影史學家羅伯特·C·艾倫、道格拉斯·戈梅里則以史學家的眼光說:“電影創作者則不可能逃避相對較高的技術復雜性,因為它是任何一部影片得以生產的前提條件。并不只是電影才有自己的技術史,但正是那種對一整套復雜機器不可逃避的依賴——這套機器本身也依賴于光學、化學和機械發展史中的特定形成物——使技術研究在電影史研究中占有極突出的地位。”[1]的確,作為藝術與技術綜合的寧馨兒,電影綜合了聲學、光學、物理學、電子學和計算機、數字技術、腦神經科學等多種自然科學與應用科學的成果。科學技術的每一步發展如數字技術、互聯網、3D、VR,以及李安在《比利·林恩的中場戰事》《雙子殺手》中實驗的“3D、4K、120幀”技術等都對電影的傳播接受形態發展產生了重大影響。尤其是21世紀后,技術更新迭代的速度明顯加快,特別是數字技術完全代替了膠片技術之后,電影和技術與工業的關系更加密不可分,加之互聯網介入電影,電影正面臨著全方位的變化,包括新的美學形態,新的思維、生產、傳播、接受的方式,互聯網時代多屏觀看、新媒體全媒介觀看的形式也沖擊著影院的傳統模式。

一、主體的“降解”與導演的“技術化生存”

在當下電影生產的全產業鏈運作過程中,技術性要求越來越高,技術素質、科學素質成為導演的一種重要素質和基本能力。這對于當下導演,特別是與時代同體共生的新力量導演而言,成為他們必須適應的一種生存環境,也就是說——一種“技術化生存”②。

顯然,經典藝術由于對科技依賴性不強,媒介性不突出,相形之下藝術家的主體性則顯得較為強大,是一個獨立、自足的存在。很明顯,傳統藝術的創作主體就是藝術家本人,創作中制作或技術的因素主要體現在手工藝術如建筑、雕塑、工藝美術等中。藝術家個體的心理、性格、趣味等特征會明顯地烙印在作品之中。中國古代文論中的“詩如其人”“文如其人”“書如其人”“畫如其人”的“人格化”的藝術境界或藝術評判標準也說明了藝術家個人主體性在某些藝術門類中的主體性地位。

然而,以現代數字技術為基礎的電影,全面體現出制作因素的強化,媒介性(攝影機、制作技術)突出,而藝術家創作靈感、個性因素被最大限度壓抑的特點——“作者電影”“體制內的作者”“電影工業美學”等理論或許是對這種壓抑的一種有限度的抗爭。另外,電腦介入影視創作領域,也給制作帶來量的變化和質的飛躍。電腦CG、動漫,其繪制速度、視覺沖擊力以及簡便的編輯操作,是此前的藝術創作望塵莫及的。加之團隊協作、長時間、分時段生產等特點,電影創作中技術的決定性作用越來越明顯。

這無疑加劇了藝術中人的主體性地位的降低。導演、演員、編劇等在其中的創造主體角色被弱化了。從這一角度來理解,電影不再完全屬于人的創作,而是攝影機的作品;攝影機是機器,攝影機是對人的眼睛和視角的一種模擬甚至代替。這里發生的是一個被杰姆遜稱為“非人化”的過程:“個人天才的作用也就相應地降低,中心化的主體逐漸失去其重要性”[2]。

這對導演的素質和技能要求不僅僅有人文素質,還要有技術素質,甚至需要領導力、人力管理的能力。創作觀念也發生了變化,從個體創作轉向集體的技術化制作,個體性極強的藝術創造活動退化為可以大批量生產的復制行為。比如在電影中運用數字技術的先驅、美國導演盧卡斯就是這樣的一個導演。他說,“我在發展數字技術方面的主要興趣在于加快電影制作過程,從而使我能夠以更有效的方式實現我的想法。我一直致力于改進我在電影制作方面的能力,因為主要的電影制作過程仍然停留在19世紀。數字技術可以節省大量的時間和能源,它可以使電影制作人員更富于創造力——無論在特技效果還是在后期制作方面——并且使電影制片工作來得更輕松。”[3]

此外,電影生產的數字技術化特征、工業生產特征一方面是制作手段的極大豐富和快捷化,一方面則是越來越需要很多人、很多環節的協同合作或持續性(跨人、跨地、跨國、跨時間)進行才能完成。由此帶來的問題除了個人價值、導演地位的降低,風格的消失外,創作機制上由導演中心制向制片人中心制的轉化也是一種必然。

二、中國新力量導演的技術自覺與工業美學

近年涌現的“新力量”青年導演群體是在一個網絡文化、視覺文化、游戲文化、好萊塢電影文化的媒介、文化背景下成長起來的一代人,在主體性、電影觀、受眾觀、電影美學風貌和創作思維等方方面面都表現出與以往導演不同的新特點。他們在產業實踐中摸索并逐漸形成自己具有中國特色的、符合中國社會體制的“電影工業美學”,接受好萊塢類型的影響又兼容了作者電影的特征,游走于電影工業/美學、市場要求/個人風格表達之間。

毫無疑問,網絡時代成長起來的新導演不同于第六代導演的一個重要特征是與新技術有天然的親近性,要適應新形勢下的“技術化生存”。新力量導演群體中,不少是理工科專業,學技術出身的,或在做微電影、視頻短片、廣告時有過大量實踐,在技術上打下穩定的技能和技術素質基礎。新力量導演的教育背景駁雜,知識背景也更為復雜,工科、技術型的導演不在少數,做視頻、動畫、廣告、網大、網絡劇集的很多,無愧于“網生代”之稱號。如盧正雨(《絕世高手》導演、《美人魚》副導演)畢業于湖南工業大學多媒體設計專業;《捉妖記》導演許誠毅則畢業于香港理工大學平面設計系,并在好萊塢做過技術含量很高的大量動畫電影;肖洋(《少年班》)本身就是西安交通大學科技神童“少年班”的成員,后留學德國威斯巴登應用技術大學媒體信息專業;大鵬是吉林建筑大學管理學院工程管理專業畢業的,陳正道畢業于設計專科學校;俞白眉畢業于西安電子科技大學;媒體信息專業碩士楊宇(餃子)畢業于華西醫科大學(現四川大學華西藥學院)。

相比依靠名望資本集結技術團隊、創作視效大片的老一輩導演,如李安、張藝謀、陳凱歌,新力量導演盡管面臨白手起家、資金不足等缺陷,但憑借自覺的技術化創作思維以及對網生代觀眾趣味的把握,反而得到了市場的青睞。相比從膠片時代走來的老一輩電影人,新力量導演較少拘泥于現實主義傳統與作者觀念,更多受到好萊塢大片與香港電影人的影響,傾向于創作更具市場號召力的類型電影與視效大片,且具有借助技術進步不斷拓展和推進中國類型電影創作的使命意識。

在商業/藝術天平的另一端,新力量導演中的藝術片導演,同樣有著技術化創作的思維。不同于第五代、第六代等注重歷史文化、現實關懷的藝術片創作,數字化時代的新力量導演開始在電影技術層面尋找更為多樣的藝術表達,如畢贛在《路邊野餐》《地球最后的夜晚》中實踐的超長鏡頭拍攝、2D與3D結合在同一部影片中的創作,展示出基于技術進步探索電影表意形式的創新思維;而楊超在《長江圖》中堅持的膠片拍攝,則逆數字化潮流之勢,關注膠片這一物質載體獨特的影像表達,亦與影片中逆流而上的長江貨船形成了內容與形式的互文。

無疑,新力量導演的崛起,本身即受益于電影創作中數字技術的推廣與進步,這構成了新力量導演技術化生存的基礎。相比于膠片時代滯后于拍攝階段的洗印后觀看(或借助于分光鏡的監視器實時觀看),數字攝影機的出現使得拍攝現場的“所見即所得”成為可能,這一技術進步在增強導演掌控力、提高拍攝效率、降低拍攝成本的同時,某種程度上降低了導演的門檻,新力量導演中普遍存在的跨界現象與此不無關系。

作為“被命名”的一代,新力量導演的技術化生存背后同樣彰顯著國家的力量。2013年,國家新聞出版廣電總局與美國電影協會聯合發起“中美電影人才交流計劃”,重點選派新生代青年導演赴美國好萊塢交流學習,幾年間,寧浩、陳思誠、肖央、郭帆、路陽、薛曉路、張猛、烏爾善、徐崢、韓延、大鵬、姚婷婷、彭大魔、閆非、田羽生等新力量導演均借助這一國家搭建的平臺,前往美國學習好萊塢電影工業的運作機制與成功經驗,而毋庸置疑的是,支持好萊塢電影工業全球擴張的正是高概念電影與視效大片。郭帆曾談到參與交流計劃的感受,“我們作為個體在工業化程度上,和好萊塢有著巨大差距……(所以)我們回來之后做的事情都很接近,我和寧浩、陳思誠是同一批學員,回來大家呈現的作品基本都與工業化有關,或者是與美國電影工業有合作的,我們知道了一個更為精準的目標,我們應該向著工業化的方向去努力,我覺得這是整個交流過程中最重要的一點。”[4]這里的“工業化”既涉及電影制作流程的規范化、標準化,同時亦指向高技術含量的“重工業電影”創作,工業化意識與技術化生存正逐漸成為新力量導演的共識。

當然,電影工業化的內容是豐富的。并非僅僅指巨額的資金投入,高新的工業技術,還包括電影生產過程中高度的標準化、流程化、規范化。一部電影需要經由無數工序共同來完成最終的制作。真正的電影工業化必須是邏輯化的,分工精細的,協同性良好的。電影作為一種“工業”,一種“核心性創意文化產業”,更需要各個電影生產環節的協同。這也就是筆者論述的新力量導演的“電影工業美學”原則之一。

目前,《流浪地球》是國內公認工業化程度比較高的。影片使用了8座攝影棚,置景車間加工制作了1萬多件道具,置景延展面積近10萬平方米,相當于14個足球場,包括運載車、地下城、空間站等都是實景搭建。攝制組歷經15個月的設計、繪制、規劃和搭建工作。該片投入人數之多,整個制作時間之長,都使得這個龐大復雜的工程需要協調、統籌,需要高度工業化的管理。簡而言之,“工業化”意味著項目與人的組織過程和規范化、制度化、合理化和最優化。《流浪地球》的制作團隊多達7000多人來自不同的國家,從事不同職業的員工。如何讓這些人在兩年時間內通力協作,完成制作,其工業化管理組織難度可想而知。因此,電影工業化就是把雜亂的東西標準化,從而對內容進行量化和拆分,之后再進行分工。簡而言之,就是標準、組織與分工。

三、數字技術支撐下的奇觀美學與想象力消費

隨著世界范圍內數字電影對膠片電影的全面替代,以數字技術為代表的計算機科技滲透進了當代電影創作的全過程,電影創作流程與工業格局亦隨之發生變化。越來越多的影像脫離了實景拍攝的范疇而在電腦中生成,這一趨勢在幻想類電影中尤為顯著,現實題材電影亦不可避免,以至于有人認為,“在未來,我們這些視效公司很可能演變成電影制片廠的角色”[5]。數字技術、視覺特效等技術化因素正在成為電影制作的核心要素之一,在這一歷史的趨勢面前,新力量導演的技術化生存可謂順勢而為。技術化生存,并非要求導演親自操刀,或成為技術專家,而首先是一種由技術進步帶來的新的創作觀念與思維方式,要求導演在前期籌備、現場拍攝、后期制作等創作過程中更新觀念,將技術化思維貫穿電影創作全流程。

在前期籌備階段,導演首先要了解何等程度的技術可以創造出何等程度的特效,從而在劇本創作中創設一些場景、規避一些場景,在現有的技術水平和資金水平之下創作出可操作、可實現的電影劇本。郭帆在《流浪地球》的劇本創作階段,便考慮到了后期特效能否實現的問題,“按好萊塢的標準,在CG特效中會分成S、A、B、C四個級別。S級是關于類人生物和動物的,是最難的,我們的影片中沒有這些形象;再到S-或者A+級別,是關于水或者流體的制作,我們也都規避了;在創作劇本時,我們會思考怎樣在現有的最大能力范圍內去創造整個世界以及展示奇觀”[6]。這正是視效后期前置的技術化思維在劇本創作中的體現。此間,導演的協調管理能力愈發重要,作為劇組中貫穿電影創作前中后期并對電影藝術效果負責的領導者,技術化思維成為新力量導演適應當代電影制作網狀流程結構的生存方式。

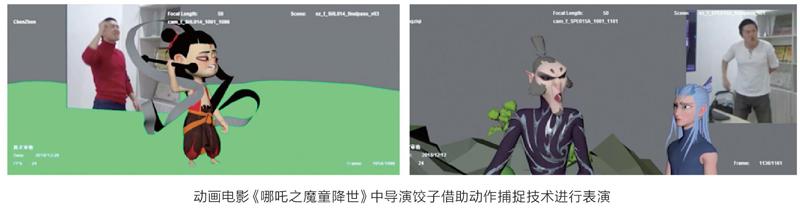

重組制作流程之外,數字技術對電影表演的沖擊,亦部分改變了導演的工作方式甚至工作內容。借助CG技術和動作捕捉技術,演員在更改表演方式、拓展表演范圍的同時,亦將表演的權力部分讓渡給了導演和后期制作團隊。相比傳統電影創作過程中導演對演員“言傳身教”式的指導方式,在數字化時代,導演對表演效果的修改權和把控力進一步擴大。在號稱中國首部全真人CG電影的《爵跡》中,郭敬明將其身體美學趣味體現得淋漓盡致,明星演員的身體被不顧比例地拉長,以打造完美的身材與容貌,其CG效果由國內老牌CG公司原力動畫打造,但受制于1億人民幣的有限投資和17個月的緊張制作周期,最終的效果不盡人意,CG人物的表情和動作略顯怪異和僵硬,演員的表演效果并未借助技術趨向完善,反而受制于技術而大打折扣,導演和后期制作團隊對表演的修改和重塑,成為影片被詬病的一大理由。同樣借助于CG技術和動作捕捉技術,導演餃子在《哪吒之魔童降世》里的表演則成為影片的加分項。因為經費有限,餃子導演親自上陣,一人分飾幾角,承擔起了演員表演的部分工作。醫學專業出身的餃子并未學過表演,但憑借自身的影迷素養與動畫創作經驗,在數字技術開拓的新型創作空間中,以導演/演員的雙重身份實現了對表演效果最大程度的掌控。

CG技術對表演效果的修改和重塑,表明電影的最小單位已由膠片時代完整拍攝的一“幀”畫面,變成了數字時代離散的、相互獨立的、可被修改的一個“像素”,影像成為符碼,在數值的最小單位上成為可操縱的高度可變的元素集合體。在此意義上,電影正在從“拍攝”時代進入“繪制”時代[7],從而真正成為了導演表達思想觀念的“畫筆”,導演的藝術創作自由得以釋放,乘數字技術之東風,飛向想象力的寰宇。

總之,數字時代日新月異的技術手段,使得電影基于膠片媒介之“現實漸進線”的屬性日趨減弱,憑借CG特效技術以“無中生有”地創設虛擬世界的能力愈發突出,呈現出一種趨于“奇觀化”的影像視覺風格。《爵跡》將“中國首部全真人CG電影”作為一大營銷噱頭和賣點,正是基于新技術所營造的電影奇觀對觀眾的吸引力,而其票房與口碑的雙重敗北,很大程度上源于導演郭敬明并未充分挖掘新技術給電影語言帶來的表現力與可能性,亦未將技術奇觀和敘事邏輯融會貫通,甚至稱不上“炫技”,而停留在較為粗糙的技術探索階段。

當然,技術是一把雙刃劍。技術的無所不能也給新力量導演的電影創作敲響了警鐘。導演的工作可概括為:用影像講故事。這要求導演既具備敘事技能,又具備形式技能。技術進步首先沖擊的正是電影的形式層面,在更新電影觀念、重組創作流程、拓展敘事主題的同時,亦對電影的表意系統和風格特征產生了重要影響。圍繞技術元素生成的諸多電影語言,本就是身為導演必須掌握的表意手段,而由技術進步催生的新語言,更是對當下的新力量導演提出了新的要求。新力量導演的技術化生存,不僅要求導演了解技術、應用技術,更要求導演具有將技術內化為一種表意方式和美學風格的自覺追求,從而將技術奇觀與敘事邏輯將結合,超越“炫技”的初步階段,朝電影技術美學邁進。

如果奇觀美學與敘事呈現出游離的狀態,則表明技術仍未內化為導演嫻熟運用的電影語言參與電影意義的傳達,而仍處于“炫技”的初步階段。按照認知比情感更為高級的傳統邏輯,奇觀在智力因素上遜于敘事,盡管奇觀場面的創設蘊含了更高的技術含量,這意味著對新力量導演技術化生存的更高要求,卻也在同時指出了未來的發展方向。

烏爾善作為新力量導演中專注創作奇幻電影的技術派導演,對于3D技術的運用表現出觸及電影語法層面的深入思考,并嘗試與電影敘事相結合。“對我來說,3D技術給電影語言增加了一個新的維度,你可以調動它的空間和透視,作為一種新的語法”[8]。《尋龍訣》中,烏爾善在胡八一向丁思甜表白的場景中,運用了“銀幕平面特寫”[9]的3D電影語法,以凸出銀幕的大特寫主觀鏡頭,將觀眾置于胡八一的位置,在負視差區營造出一種幾可觸碰的空間距離感,“它讓人感覺到胡八一對丁思甜的凝視,那個距離感是愛情的距離。”[10]烏爾善如此解釋,3D技術被用來強調主角此時強烈的情感濃度,參與到敘事的情感高潮段落中。

數字技術為人類想象力的實現提供了最大的可能性。這也是筆者近年來一直呼吁電影“想象力消費”①時代正在來臨的技術基礎,而這也正是新力量導演的優勢所在。想象力與數字技術幾乎是一體兩面的關系。因為,“運用數字高科技手段,可以創造出全新藝術形態,并據此提升出的全新美學理念。由于科學技術的濫觴,科學技術直接介入藝術創作,催生出全新的藝術形態和全新的美學觀念,其鮮明的技術美學特質是:光電、集合、驚顫、刺激、瞬間、碎片、虛幻、夢境、光怪陸離、目不暇接。”[11]

無疑,《阿凡達》的想象力是頗為大膽而獨特的。正是技術為這種想象力的大膽獨特提供了最堅實的保障。《阿凡達》的技術,是通過12年的技術研發,用了兩千多人的幕后技術團隊,通過虛擬攝像技術、精妙表情抓取的數字表演技術、聯合數字立體攝影機、3D等尖端技術,以3000多個特效鏡頭,4萬多個CPU而開發出來,為人們創造出一個物理空間根本不存在的、想象中的世界——潘多拉星球。沒有電影對形式美的追求、沒有強大的數字技術支撐,這一切的想象力呈現是不可能的。而《阿凡達》給人的感動絕不僅僅止于3D技術營造的視覺奇觀和想象,影片的深厚內蘊的人文精神,宇宙意識和愛情想象與技術傳達完美融合,相得益彰。正因如此,“《阿凡達》的最大價值,體現為人類想象力的釋放。甚至讓技術走在了想象力的前面,而不是讓劇情淪為技術的奴隸……”[12]

電影數字技術充分開掘人們的視聽需求,并把這種技術融入到電影藝術表意系統中,就產生了數字技術美學,這是對技術美學中形式美因素的深度開掘。不難發現,“電影技術美學具有形式美的特征,虛擬性和逼真性共存,把人的豐富的想象力變為可視的形象,進而創造出未知世界并拓展了電影的題材范疇和主題內涵”。[13]

總之,在中國電影發展的關鍵期,在“工業水平”“重工業美學”“工業大片”等術語成為業界關注的焦點之時,在我們著力建構電影工業美學之際,從技術美學的角度,上溯理性美學、技術美學傳統,深入解析電影的技術美學本體,認識電影工業美學在美學的歷史長河中對技術美學的呼應與拓展,這對深化當下中國電影的產業研究、理論研究,都會帶來新的啟迪。

參考文獻:

[1][美]羅伯特·C·艾倫,道格拉斯·戈梅里.電影史:理論與實踐[M].北京:中國電影出版社,2004:158.

[2][美]弗·杰姆遜.后現代主義與文化理論[M].北京:北京大學出版社,2005:197.

[3]張新奎.數字技術在影視制作中的應用[ J ].影視技術,2005(05):45.

[4]中美人才交流計劃經驗談 郭帆揭秘《流浪地球》[EB/OL].(2019-04-18)[2021-03-09]http://www.sohu.com/a/308704842_157635.

[5]孫承健.由“拍”至“做”:數字技術開啟電影的虛擬制作時代[ J ].電影藝術,2019(05):114.

[6]郭帆,周黎明,孟琪.“拍攝共情的中國工業電影”——郭帆導演訪談[ J ].當代電影,2019(05):28.

[7]郭勁鋒.在想象與影像之間——試論數字電影技術對導演創作的影響[ J ].當代電影,2015(06):8.

[8][10]王垚,潘智欣,付夢然,趙雪.探索身臨其境的3D體驗——《尋龍訣》導演烏爾善專訪[ J ].當代電影,2016(02):15,16.

[9]李迅.3D電影美學初探:一個中國理論視角[ J ].當代電影,2019(01):67-68.

[11]高鑫.技術美學研究(上)[ J ].現代傳播(中國傳媒大學學報),2011(02):70.

[12]高鑫.技術美學研究(下)[ J ].現代傳播(中國傳媒大學學報),2011(03):70.

[13]鞏杰.電影數字技術美學的對比解析與辯證審思[ J ].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015,37(03):96.