陸豐凹陷西南部文昌組資源潛力及油氣成藏主控因素分析

丁亮

中海石油(中國)有限公司,北京 100010

陸豐凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷東北部,其東、西兩側分別與韓江凹陷、惠州凹陷相鄰,南、北兩端分別與東沙隆起、北部斷階相接,呈北西走向,面積約7300km2,水深約90m。目前,陸豐凹陷油氣發現主要位于凹陷的西南部,區域內的新生代洼陷展現出較好的勘探潛力并相繼取得一系列突破。該區也被認為是珠一坳陷古近系獲勘探突破最具潛力的區域[1,2]。

多年勘探實踐表明,古近系文昌組半深湖-深湖相泥質烴源巖是珠一坳陷的主力烴源巖[3,4]。盡管鉆井已證實陸豐凹陷西南部發育一定規模的文昌組半深湖-深湖亞相烴源巖,但近年的油氣發現仍主要集中在陸豐13E洼、陸豐13W洼及其周緣,寄予期望的古近系鉆探結果不盡如人意,凹陷西南部各洼陷資源潛力需要再認識。為此,筆者結合近年新增的三維地震以及鉆井資料,重點圍繞洼陷烴源巖特征及油氣成藏分析,明晰凹陷西南部各洼陷資源潛力,分析有利洼陷成藏主控因素,提出有利勘探方向,旨在為下一階段勘探部署提供參考依據。

1 區域地質概況

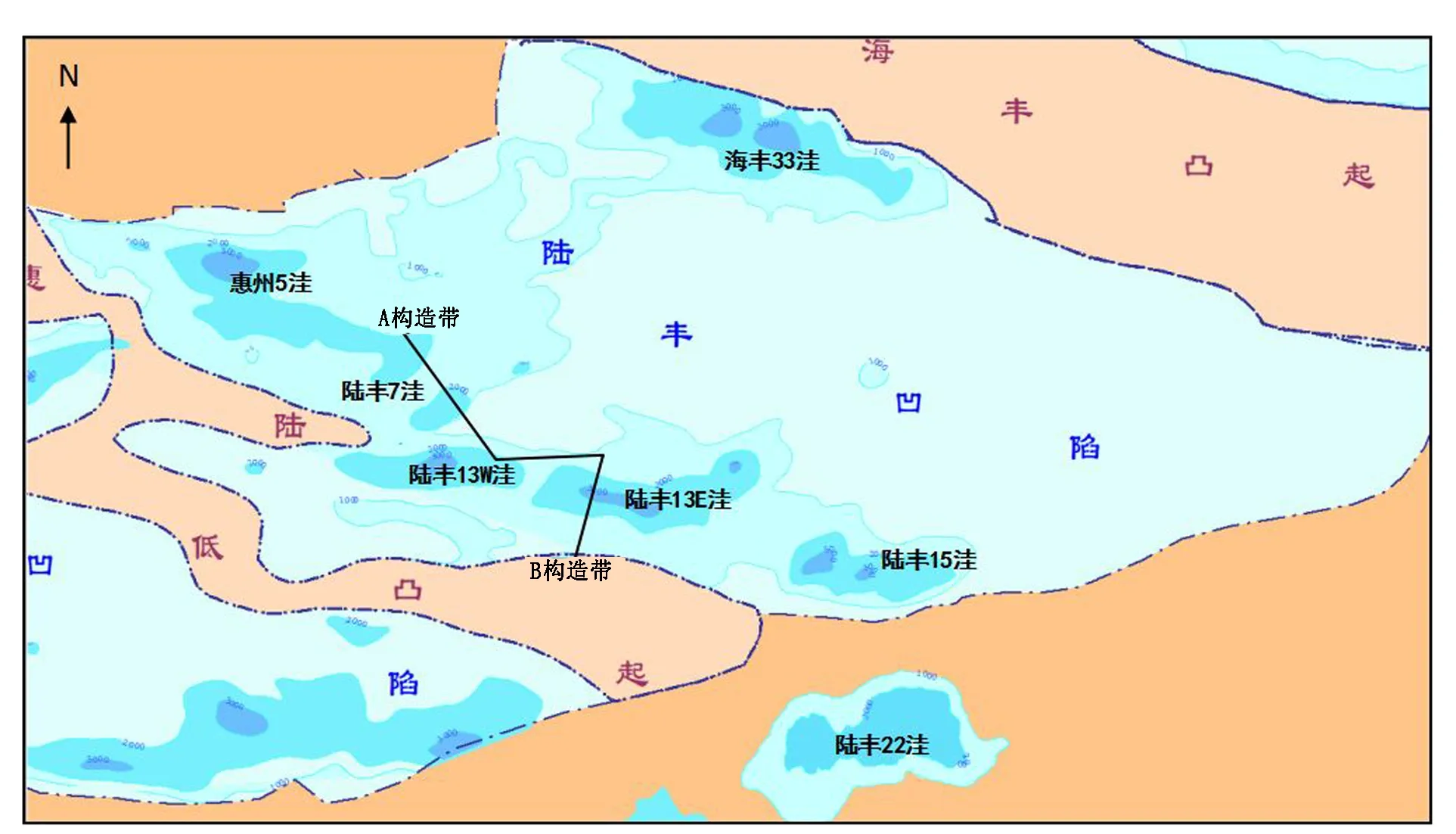

陸豐凹陷西南部洼陷帶位置上與凹陷北部海豐33洼相對,被中部近東西向延伸的鼻狀低凸起一分為二,在南北邊界斷裂張扭作用下,自北向南依次發育了惠州5洼、陸豐7洼、陸豐13W洼、陸豐13E洼、陸豐15洼及陸豐22洼共6個相鄰的新生代洼陷(見圖1)。

圖1 陸豐凹陷西南部洼陷帶地理位置Fig.1 The geographical location of the subsag belt in southwest Lufeng Sag

根據洼陷結構、構造特征、沉降特征以及地層厚度變化等,結合珠一坳陷演化背景,陸豐凹陷西南部構造演化經歷了伸展裂陷、沉降坳陷和塊斷升降3個階段[5,6]。與珠江口盆地其他凹陷類似,主要發育一套陸相-海相碎屑巖沉積。裂陷早期發育文昌組陸相湖泊、半深湖泊沉積,裂陷晚期發育恩平組河湖-沼澤沉積,其后為一套廣泛分布的海相、濱海相沉積。

結合區域背景和凹陷鉆井結果,陸豐凹陷內自下而上發育3套儲蓋組合,分別為:恩平組儲蓋組合,以曲流河河道或辮狀河三角洲前緣砂巖為儲層,以泛濫平原或濱淺湖泥巖為直接蓋層;珠海組儲蓋組合,以珠海組下段大套三角洲砂巖為儲層,以薄層淺海相和三角洲分流間灣泥巖作為直接蓋層;珠江組儲蓋組合,以珠江組下段三角洲前緣砂巖為儲層,以珠江組上段厚層淺海相泥巖為蓋層。

2 構造與沉積特征

2.1 構造演化特征

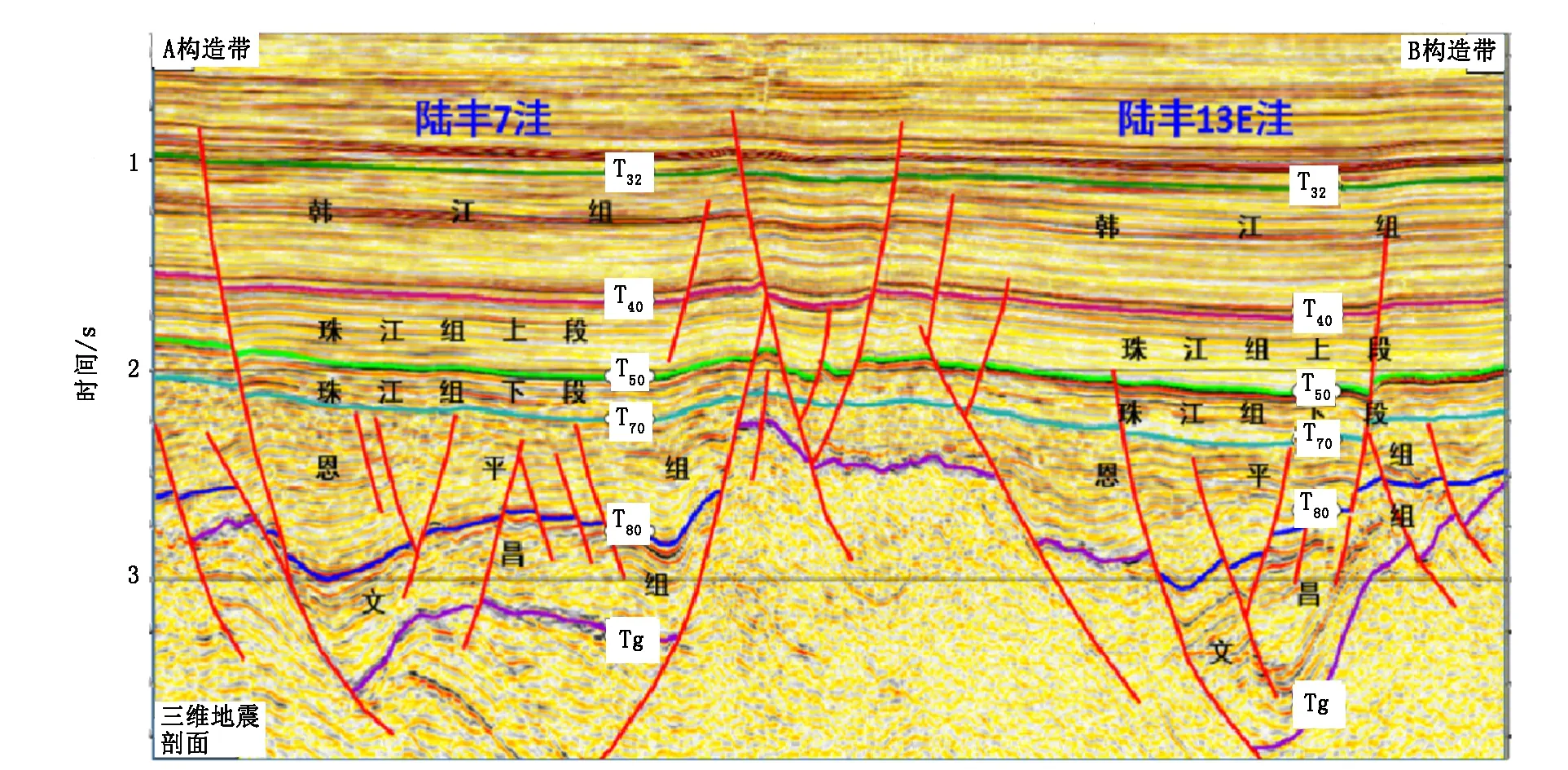

陸豐凹陷新生代構造演化可劃分為伸展裂陷和裂后熱沉降2大階段。伸展裂陷階段為始新世至早漸新世,地震剖面上對應Tg界面(基底)至T70界面(恩平組頂面或珠海組底面)。以T80界面(文昌組頂面或恩平組底面)為界,剖面上下波組特征差異明顯,呈現顯著的2期裂陷特征,對應凹陷伸展裂陷階段珠瓊運動形成的裂陷Ⅰ、Ⅱ期,分別沉積了文昌組和恩平組地層(見圖2)。

圖2 陸豐凹陷西南部典型洼陷結構(測線位置見圖1)Fig.2 Typical subsag structure in southwest Lufeng Sag(The location of the survey line is shown in Fig.1)

裂陷Ⅰ期為早中始新世(Tg~T80),T80界面主要通過部分鉆遇文昌組的井標定和區域性“上超/下削”不整合接觸關系確定,發育典型的弧形張性斷裂,呈現明顯的分段性特征。斷層不同時期不同部位的活動性差異導致沉降中心分異,是控制洼陷形態、平面展布及文昌組地層分布的重要因素[7,8]。該時期控洼斷層活動強度總體上呈現“東強西弱”特征。

裂陷Ⅱ期為晚始新世至早漸新世(T80~T70),T70界面主要通過井標定確定,控洼斷裂活動明顯減弱。洼陷整體上繼承了上期的構造格局,沉積了一定厚度的恩平組地層。該時期控洼斷層活動強度反向遷移,呈現“西強東弱”特征。總體而言,陸豐凹陷西南部控洼斷裂體系在兩幕斷陷期呈現“此消彼長”演化特征,導致洼陷沉積中心相應呈“蹺蹺板式”遷移。

裂后熱沉降坳陷階段為晚漸新世至中中新世,發育珠海組、珠江組和韓江組海相地層。該時期構造活動較弱,以裂后熱沉降為主,部分斷裂貫通烴源巖與儲層,地層厚度橫向變化較小。晚中新世之后該區進入裂后斷塊升降階段,形成一系列晚期斷塊圈閉,發育粵海組、萬山組及第四系海相地層,地層厚度相對穩定。

根據地層垂向疊置結構特征,陸豐凹陷西南部洼陷可分為“厚文昌、薄恩平”型及“厚恩平、薄文昌”型。其中陸豐13W洼、陸豐13E洼、陸豐15洼及陸豐22洼屬前者,惠州5洼和陸豐7洼屬后者。

2.2 沉積特征

珠一坳陷始新統沉積的文昌組半深湖-深湖亞相泥質烴源巖是區域最重要的優質烴源巖。目前坳陷內已發現的油氣田多分布于發育該類烴源巖的洼陷內部及其周緣。文昌組半深湖-深湖亞相沉積是否發育以及優質烴源巖發育規模是確定陸豐凹陷西南部洼陷資源潛力的關鍵問題。

控洼斷裂控制洼陷內文昌組的形成與分布。在物源供給不充分時,較高的斷裂活動強度易形成欠補償沉積環境,從而有利于發育半深湖-深湖相沉積。陸豐凹陷西南部文昌組地層沉積時期,斷層活動可分為初始斷陷期、強斷陷期、弱斷陷期以及斷陷平靜期4個階段,不同期次斷裂位移-古落差分布圖(見圖3)顯示,各洼陷控洼斷裂活動性最強時期為強斷陷期,除惠州5洼平均古落差相對較小外,陸豐15洼、陸豐13E洼、陸豐13W以及陸豐7洼平均古落差均在350ms以上。初始斷陷期斷層活動性有所減弱,弱斷陷期和斷陷平靜期斷層活動趨于停止。

圖3 陸豐凹陷西南部文昌組地層沉積時期不同期次斷裂位移-古落差分布圖Fig.3 Distribution of fault displacement and paleo-fall in different periods of stratigraphic deposition of Wenchang Formation in southwest Lufeng Sag

同一凹陷內相鄰或相近的洼陷,其沉積環境往往具有較高的相似性,因此同時期沉積的相同相帶地層很可能具有相似的地震反射特征。在鉆井以及地球化學研究已確定烴源巖存在的基礎上,可以通過地震反射特征建立地震相-沉積相對應轉換關系,對洼陷優質烴源巖的分布和發育規模進行測算。通過對陸豐凹陷西南部洼陷地震相、沉積相的對比研究,認為該區兩者之間可以建立較為顯著的對應關系,是研究烴源巖分布可行的方式。以陸豐13E洼為例,鉆井證實洼陷內發育文昌組半深湖-深湖亞相泥質烴源巖,地化指標多為好-很好,部分為中等。通過已鉆遇文昌組地層LF-WS5井的井震對比分析(見圖4),該段烴源巖表現為典型的“低頻、連續、強振幅平行-亞平行席狀”地震反射特征,與文昌組主力烴源巖在珠一坳陷的區域特征高度相似。該特征也被認為是珠江口盆地中低勘探程度地區判識優質烴源巖的重要標志之一[3,9,10]。陸豐15洼的井震對比結果也進一步驗證了該地震反射特征判識方法在該區的有效性,洼陷內LF-WS1井鉆遇文昌組地層,中下部泥巖厚度最大超過80m,總有機碳(TOC)含量為1.7%~2.7%,生烴潛量(S1+S2)為7.4~20.6mg/g(見圖5),為半深湖-深湖亞相沉積,同樣具有“低頻、連續、強振幅平行-亞平行席狀”地震反射特征(見圖6)。此外,通過對番禺4洼、陸豐13E洼、恩平17洼以及惠州26洼等富生烴洼陷地震相的統計分析顯示,文昌組半深湖-深湖亞相優質烴源巖地震反射波組主頻小于20Hz,波組延伸長度大于6km,該判識特征在陸豐凹陷西南部洼陷同樣具適用性,以陸豐7洼為例,其“低頻、連續、強振幅平行-亞平行席狀”地震反射主頻為13Hz、延伸長度為8~15km,符合區域特征。對陸豐7洼進一步的正演模擬分析顯示,通過統計周邊鉆井文昌組砂、泥巖速度,構建泥巖縱波速度與泥質含量的關系,預測洼陷文昌組泥質含量為60%~80%,發育文昌組半深湖-深湖亞相優質烴源巖概率較高。

圖4 陸豐13E洼文昌組地層井震對比Fig.4 Well-seismic correlation of strata of Wenchang Formation in Lufeng 13E subsag

圖5 陸豐15洼LF-WS1井文昌組地化指標Fig.5 Geochemical index of Wenchang Formation in LF-WS1 well of Lufeng 15 subsag

圖6 陸豐15洼文昌組地震相-沉積相特征Fig.6 Seismic-sedimentary facies characteristic of Wenchang Formation in Lufeng 15 subsag

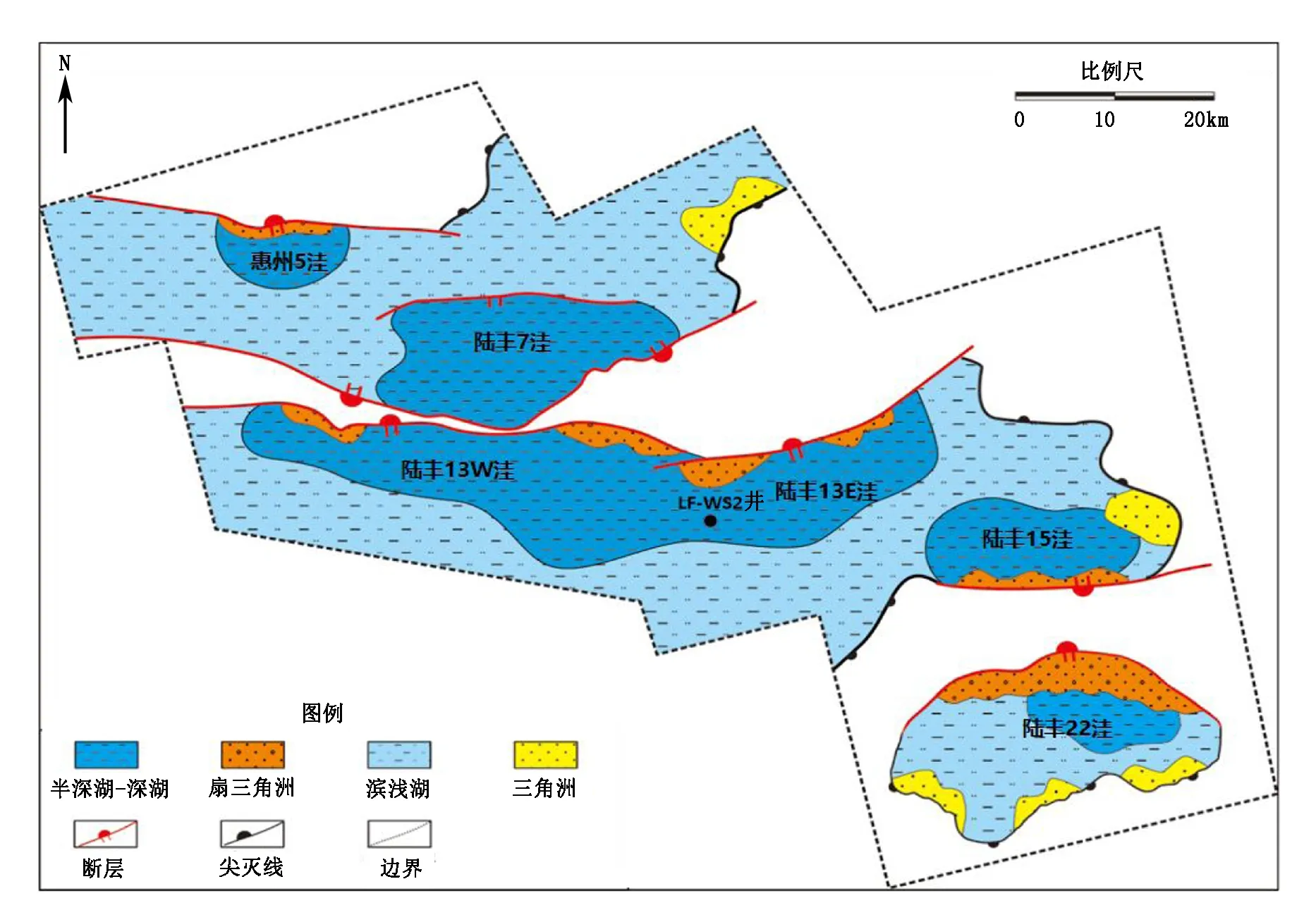

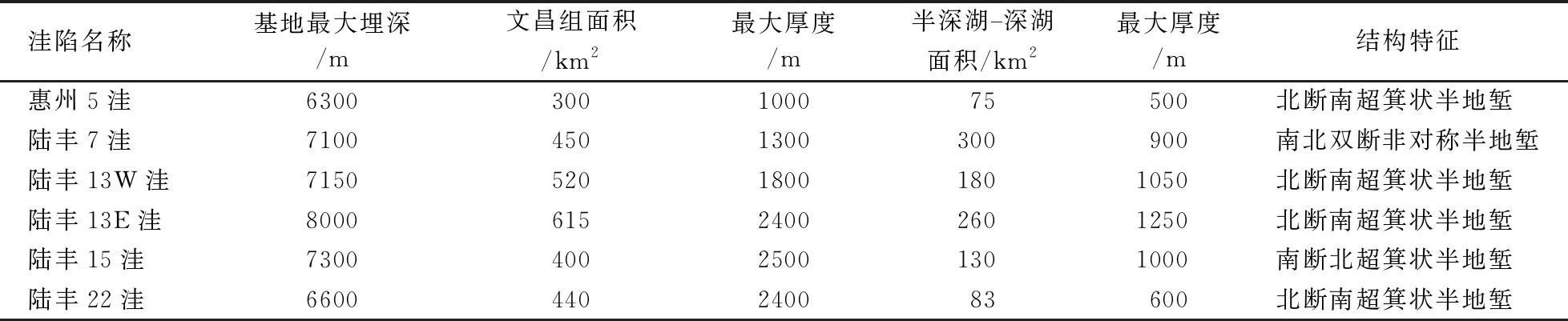

綜合考慮區域地質背景、洼陷構造演化、生標化合物分析、地震相-沉積相對比等,認為陸豐凹陷西南部6個洼陷均發育一定規模的文昌組半深湖-深湖亞相沉積,其中陸豐7洼、陸豐13W洼、陸豐13E洼、陸豐15洼文昌組半深湖-深湖亞相沉積面積均超過130km2,最大沉積厚度超過900m(見表1和圖7)。惠州5洼因緊鄰北部隆起帶,文昌組沉積時期北部隆起帶碎屑物源供給十分充足,主要發育具有雜亂楔形地震反射特征的扇三角洲沉積和中低頻率、中連續、中弱振幅亞平行席狀地震反射特征的濱淺湖沉積,僅在洼陷深處有小范圍半深湖-深湖亞相發育。陸豐22洼位于東沙隆起之上,屬于隆起區殘洼,因周緣碎屑物源供給十分充足,半深湖-深湖亞相發育范圍相對有限。

圖7 陸豐凹陷西南部文昌組沉積相圖Fig.7 Sedimentary facies of Wenchang Formation in southwest Lufeng Sag

表1 陸豐凹陷西南部文昌組殘留地層沉積特征統計

3 資源潛力及成藏主控因素

3.1 資源潛力預測

在洼陷結構、構造、沉積充填特征研究基礎上,采用該區已鉆遇文昌組半深湖-深湖亞相烴源巖地化指標(見表2),利用Trinity軟件采用盆地模擬法[11]對凹陷西南部各洼陷文昌組資源量進行了預測。經計算,西部洼陷帶6個洼陷資源量合計近20×108m3油當量,具有較好的生烴潛力,其中資源量大于3×108m3的富生烴洼陷有4個,包括陸豐13E洼、陸豐13W洼、陸豐7洼、陸豐15洼。

表2 陸豐凹陷西南部已鉆遇文昌組地層地化指標

3.2 成藏主控因素

珠一坳陷既往的勘探實踐表明,同區域內通常某幾項地質要素相對穩定,油氣是否成藏往往受個別因素主導[4,12]。陸豐凹陷西南部歷經近40年鉆探,目前共鉆55口井,其中42口井為油氣層井或油氣流井,其余13口為干井或油氣顯示井(低產油氣流井11口、油氣層井31口、油氣顯示井2口、干井11口)。經重新落實圈閉、復查鉆井結果等研究認為,“運移”是該區油氣成藏的主控因素,占失利井比例為60%。此外,斷層的封堵性也應關注[13],其導致的鉆井失利也達到了25%。

陸豐13E洼作為該帶資源潛力最大的洼陷,新近系共鉆12個構造,其中有油氣發現6個,鉆探失利6個。鉆井揭示新近系包括珠江組上段厚層淺海相泥巖與珠江組下段三角洲前緣砂體構成的“黃金儲蓋組合”在內的多套優質儲蓋組合。通源斷層生長指數統計表明油氣充注時間與晚期斷裂活動時間一致[14,15](見圖8)。經三維地震資料重新落實失利井的圈閉可靠。油氣充注后構造運動進入平靜期,圈閉受影響弱。綜合分析認為導致鉆探失利的唯一因素就是該構造未處于優勢油氣運移路徑。2009年在洼陷南部緩坡帶部署的LF-WS4井,鉆探位置為完整背斜圈閉的構造高點,距離陸豐13-1油田也僅5km,但結果為干井。

圖8 陸豐13洼通源斷層生長指數分布圖Fig.8 Distribution map of growth index of connected source rock fault in Lufeng 13 subsag

類似的情況也發生在陸豐7洼及其周緣,其東部A構造帶鉆井5口,其中1號井、2號井顯示結果良好,后者在珠江組更獲得商業性油流,日產280m3左右,但之后鉆探的3口井均失利,特別是3號井在揭示目的層圈閉條件及儲蓋配置關系均良好的情況下,全井段僅在珠江組獲微弱熒光顯示,分析認為油氣運移難度大、運移量有限是造成鉆井失利的主要原因。洼陷北部生烴灶生成的油氣需跨過“洼中隆”才能向目標構造運移,而南部生烴灶生成的油氣主要向其短軸方向運移,向位于長軸方向的目標構造運移量十分有限。近源并處于優勢油氣運移路徑上,是該區油氣成藏的關鍵性因素。

4 有利勘探方向

從洼陷資源潛力預測及成藏主控因素分析可以得到兩點啟示:一是陸豐凹陷西南部各洼陷具備形成富生烴洼陷的基本烴源條件,除繼續堅持陸豐13E洼、陸豐13W洼和陸豐15洼的勘探外,陸豐7洼也是有利的勘探對象;二是勘探目標是否位于油氣優勢運移路徑以及控圈斷層封堵的有效性是重點和關鍵問題。

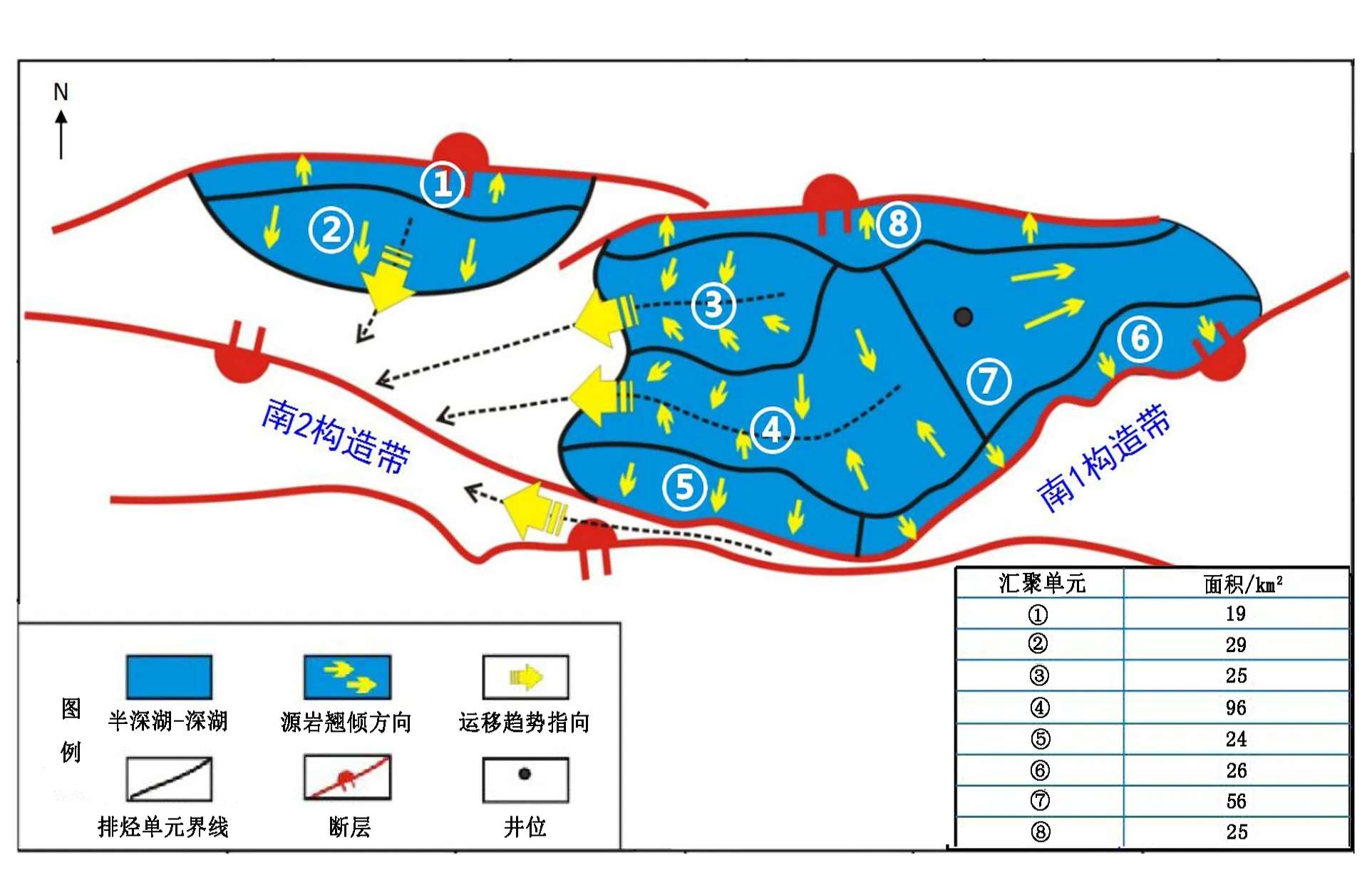

圍繞“運移”這一關鍵因素,結合前期珠一坳陷的區域研究認識,已鉆井結果和運移模擬結果表明“主力烴源巖翹傾方向控制了油氣運移的總趨勢”這一原則同樣適用該區。對于陸豐7洼,因該洼陷為南北雙斷結構,其文昌組并不向陡緩坡翹傾,而是向洼中隆翹傾,并經此構造脊再進行二次運移。以此進行油氣匯聚分析表明,位于洼陷西部的南2構造帶具有供烴面積大(供烴面積占總面積的58%)和發育構造脊2個優點,其油氣運移條件較洼陷東部的南1構造帶有利(見圖9)。模擬計算顯示南2構造帶資源量為2×108m3油當量以上,遠超南1構造帶。對于陸豐15洼,其文昌組烴源巖向南北陡、緩坡帶雙方向翹傾,南部陡坡帶和北部緩坡帶均具備較好的油氣運移條件,處于構造脊上的有利圈閉是下一步的有利勘探方向(見圖10)。北部的惠州5洼和東沙隆起區的陸豐22洼因文昌組半深湖-深湖亞相烴源巖分布范圍相對局限,洼陷中生成的油氣難以長距離運移至遠處,因此洼陷內的近源構造帶成藏的可能性更大,是下一步的有利勘探方向。

圖9 陸豐7洼有利勘探區帶預測Fig.9 Prediction of favorable exploration regions in Lufeng 7 subsag

圖10 陸豐15洼有利勘探區帶預測Fig.10 Prediction of favorable exploration regions in Lufeng 15 subsag

5 結論

1)陸豐凹陷西南部各洼陷均發育文昌組半深湖-深湖亞相優質烴源巖,資源潛力大,其中陸豐13E洼、陸豐13W洼、陸豐7洼、陸豐15洼資源量均大于3×108m3油當量。

2)陸豐凹陷西南部已鉆井分析表明,在各項石油地質條件中,運移對該區油氣成藏起關鍵作用,是油氣成藏主控因素,位于主力烴源巖翹傾方向且發育構造脊的構造帶以及烴源巖附近的近源構造帶是下一步有利勘探方向。