海上復雜斷塊油田綜合調整對策

——以南海西部A油田為例

張鋒利,王鳳剛,尹彥君,黎運秀,任宜偉

1.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459 2.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300459

斷塊砂巖油藏地質條件復雜,由于斷塊破碎,導致平面開發效果不均[1,2],而且海上油田具有井距大、平臺作業空間小等特點,較陸地更難以把握砂巖的開發特點,需要隨著開發深入不斷地進行調整[3,4]。南海西部A油田正斷層發育,為被斷層復雜化的斷鼻構造,該油田主要儲層為古近系流沙港組砂巖,油層埋深-2000~-2450m。孔隙度17.0%~28.6%,滲透率50~1255mD。縱向流沙港組三段(以下簡稱流三段)Ⅰ油組為氣藏,流三段Ⅱ油組為帶氣頂油藏,流三段Ⅲ油組為邊水油藏。油田共分1井區、2井區、3井區、4井區、5井區。油田于1986年8月投產,目前,油田已進入開發末期,油井18口,注水井8口,采出程度23.4%。下面,筆者通過總結該油田的開發特征,對開發效果指標進行評價,并給出同類型油藏開采建議。

1 油藏開發特征

1.1 油井生產以自噴為主,大部分井采用長短管分采

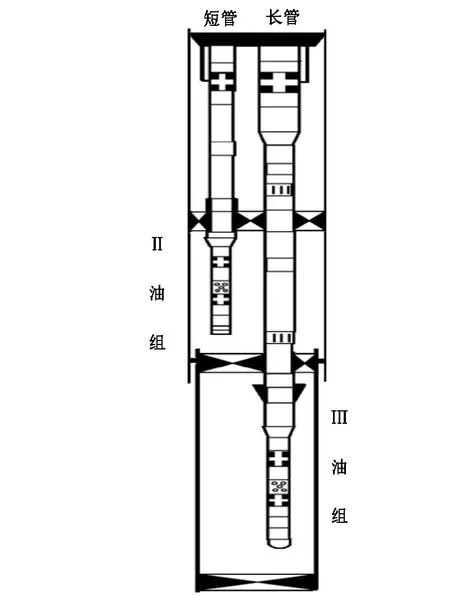

油井用長、短管分采Ⅱ、Ⅲ油組(見圖1),減少了層間干擾,提高了各層儲量動用程度,取得了很好的效果。

圖1 長短管分采管柱示意圖 Fig.1 Schematic map of the combined production with long and short pipes

2井區Ⅱ油組存在氣頂,7C井離油氣界面很近,采用雙管分采,短管7CSS開采Ⅱ油組,由于氣油比高而導致該井不能正常生產;長管7CLS開采Ⅲ油組,沒有受到Ⅱ油組氣頂的影響,生產比較正常(見圖2)。

圖2 7C井生產曲線Fig.2 Production curve of well 7C

2井區的17井單管合采Ⅱ、Ⅲ油組,注入水水淹造成的合采效果變差。由于11C井注水導致17井Ⅲ油組水淹嚴重,因含水高而關井。從數值模擬結果來看,17井91%的產出水來自Ⅲ油組,該層位水淹嚴重,而Ⅱ油組還有較多剩余油(見圖3)。如果Ⅱ、Ⅲ油組分采,則Ⅱ油組還能夠采出更多的油。

圖3 17井附近Ⅱ、Ⅲ油組剩余油分布圖Fig.3 Distribution map of remaining oil in Ⅱ& Ⅲ of the oil group near well 17

1.2 溶解氣驅階段初期產量高,產量遞減幅度大

5井區儲量規模較小而彈性能量較充足,主要靠溶解氣驅開采。初期油井產量偏高,日產油200m3,峰值達到1700m3,井區采油速度2.4%,但地層壓力下降快,產量遞減幅度大,平均月綜合遞減率1.7%,彈性產率低,穩產時間短,后期生產氣油比急劇上升,采油速度0.5%,日產油20m3。

1.3 注水效果差異明顯,油井含水上升快

對于斷層封隔及受砂體展布的影響[5],天然水體能量有限,而儲量規模較大的斷塊,采用人工注水補充能量的方式開發,1井區、2井區、3井區、4井區進行了注水開發,但斷塊內儲層復雜,注水效果差異明顯。1井區、2井區注水初期,油井產量遞減減緩,含水緩慢上升,地層壓力回升,后期2井區發生水竄,含水上升快,其中,12井在注水后一年內見水,含水率在半年內上升到80%;而3井區在注水后,油井產量基本無變化。分析認為,1井區、2井區的儲層連通性較好,注水見效;3井區斷塊破碎,注水井與對應油井的儲層連通性較差,造成注水井壓力很高,注入量偏低。4井區的5D井注水量很大,但對應油井14B的壓力仍快速下降(見圖4),這是由于在5D井附近發現小斷層,注入水沿該斷層流失,造成14B井注水不受效。

圖4 14B井和5D井注采曲線Fig.4 Injection-production curve of well 14B and well 5D

2 開發效果指標評價

1996年,行業標準《油田開發水平分級》[6]給出了砂巖水驅油藏開發指標評價方法。然而,對于具有高投資、高采油速度特點的海上油田的開發,傳統評價方法對油藏開發規律的差異性體現得不夠,礦場應用評價結果往往與油田實際認識存在差異。為了準確、客觀地評價海上A油田水驅砂巖油藏的開發效果,筆者從“注好水”“注夠水”“精細注水”“有效注水”4個方面出發[7],根據具有代表性、相對獨立、基礎性、易于對比的原則,篩選出了水驅砂巖油藏開發效果評價的7項評價指標:“注好水”類型指標有水質達標率1項;“注夠水”類型指標有能量保持水平1項;“精細注水”類型指標有水驅儲量控制程度、水驅儲量動用程度2項[8];“有效注水”類型指標包括水驅狀況、含水上升率、剩余可采儲量采油速度3項。

對于水驅儲量動用程度、水驅儲量控制程度這2個指標,參考海上水驅砂巖油藏開發指標評價體系[9],該體系已在渤海海域27個水驅砂巖油田或單元推廣應用且確認能真實反映開發單元的實際情況;對于水質達標率、剩余可采儲量采油速度參考石油天然氣行業標準中分級標準制定;對于水驅狀況、含水上升率,傳統評價方法是通過將油田實際開發指標與油藏開發方案進行對比來評價油田開發效果[10],但對油藏開發規律的差異性體現得不夠,礦場應用評價結果往往與油田實際認識存在差異[11],因此將水驅狀況、含水上升率這2個指標通過與理論曲線對比形成效果評價。最終確定了A油田水驅砂巖油藏開發指標評價體系的評價標準(見表1)。

表1 水驅斷塊油藏開發水平分類指標

2.1 水質達標率

根據行業標準[12],水質懸浮物固體含量小于5mg/L、懸浮物顆粒直徑中值小于3μm且含油量小于15mg/L的注入水質為合格,平均腐蝕率小于0.076mm/a。A油田每天均進行注水水質化驗,水質均滿足上述標準,水質合格,水質達標率為100%。

2.2 能量保持水平

根據地層壓力保持程度和提高排液量的需要,能量保持水平分為3類[13]:一類,地層壓力為飽和壓力的85%以上,能滿足油井不斷提高排液量的需要,也不會造成油層脫氣;二類,雖未造成油層脫氣,但不能滿足油井提高排液量的需要[14];三類,既造成油層脫氣,也不能滿足油井提高排液量的需要。A油田各個井區地層壓力均下降到飽和壓力以下,地層基本處于脫氣狀態,能量保持水平處于三類。

2.3 水驅儲量控制程度

水驅儲量控制程度是指在現有井網條件下注入水所能波及到的含油面積內儲量與總儲量的比值,可以簡化為與注水井連通的采油井射開有效厚度與井組內采油井射開總有效厚度之比值[15]。A油田的1井區、2井區、3井區和4井區均部署了注水井。統計計算,1井區水驅儲量控制程度較高,為89.5%,屬于一類開發水平;2井區水驅儲量控制程度較低,為74.6%,屬于三類開發水平;3井區、4井區注采井不連通,不作統計。

2.4 水驅儲量動用程度

水驅儲量動用程度是按年度所有測試水井的吸水剖面和全部測試油井的產液剖面資料計算,即總吸水厚度與注水井總射開連通厚度之比值,或總產液厚度與油井總射開連通厚度之比值[16]。水驅儲量動用程度的大小直接反映了注水開發油田的水驅開發效果,水驅儲量動用程度越大,說明水驅開發效果越好[17]。由于A油田大部分井采用長短管分層開采和注入,并沒有進行吸水剖面、產液剖面測試,1井區、2井區采用水驅曲線法計算儲量動用程度,分別為90.3%、100%,水驅儲量動用程度較高,屬于一類開發水平。

2.5 水驅狀況

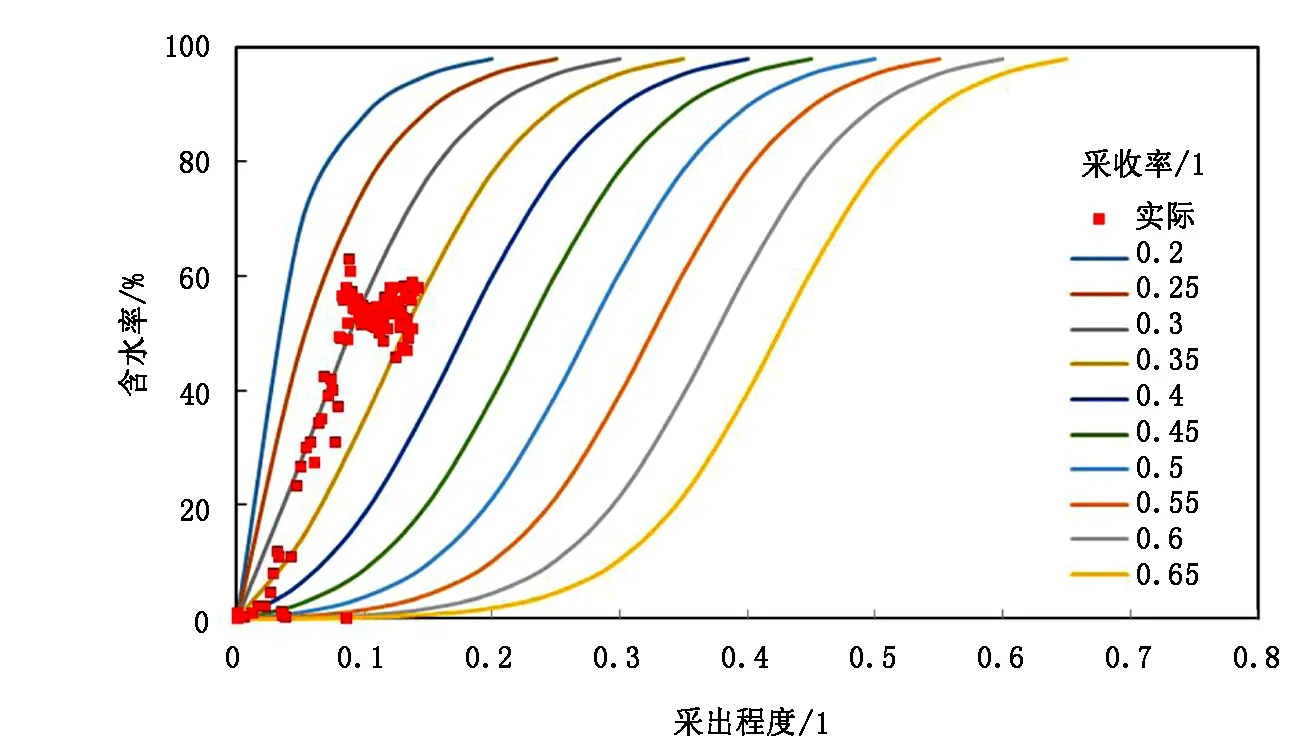

采用理論采出程度和含水率關系曲線與實際采出程度和含水率關系曲線對比的評價方法,不僅能夠有效地評價油田最終開發效果,還可以評價在開發過程中人為因素對開發效果的影響。應用童憲章圖版法[18]分析水驅效果,1井區曲線最初沿著30%理論曲線變化(見圖5),1998年含水率迅速升高,曲線向著采收率降低的方向變化,后期采用間歇注水,曲線向著采收率升高的方向變化,水驅狀態處于一類開發水平。

圖5 1井區含水上升率與含水率關系曲線 Fig.5 Relation curve between water-cut rising rate and water content in well 1 area

2.6 含水上升率

含水上升率是油藏開發效果評價的一項關鍵性指標。原標準是將油藏的年度含水上升率與開發方案設計相應采出程度的含水上升率進行對比來對指標進行分類,由于油田實際開發方案與原設計方案差異很大,因此不能直接與原設計方案的含水進行對比[19]。該研究中,筆者采用實際含水上升率與理論曲線的對比來評價含水上升率指標。目前含水上升率理論變化規律研究大多采用分流量方程法,根據油田相滲數據及生產數據,2井區生產階段年度含水上升率與含水率的理論曲線見圖6。2井區注水后含水上升很快,年度含水上升率遠高于理論曲線,屬于三類開發水平。

圖6 2井區含水上升率與含水率關系曲線 Fig.6 Relation curve between water-cut rising rate and water content in well 2 area

2.7 剩余可采儲量采油速度

針對海上油田開發高投資、高風險、高速度的特點,生產平臺及注水、混輸海管的壽命一般在20~30年[20]。在保證采收率的前提下,開發年限越短越好[21],因此剩余可采儲量采油速度的大小不僅影響開發效果,同時決定項目的經濟效益,故在開發水平分級中有必要對剩余可采儲量采油速度進行評價。剩余可采儲量采油速度是指當年核實年產油量除以上年末的剩余可采儲量。1井區和2井區剩余可采儲量采油速度較低,分別為0.5%、1.2%,均屬于三類開發水平(見表2)。

表2 剩余可采儲量采油速度評價標準

應用筆者建立的新評價體系對A油田的注水見效區塊1井區、2井區進行開發效果評價,結果顯示1井區屬于二類開發水平(見表3),三角形井網、邊部注水且采用間歇式注水方式,能夠抑制含水的上升速度,水驅效果相對較好;2井區屬于三類開發水平,分析原因主要是線性注采井網,注水單層單向突進嚴重,開發效果較差。

表3 水驅斷塊油藏開發水平評價結果

3 開采建議

3.1 加深斷塊破碎程度的認識

由于斷塊切割和巖性變化使得油層連通性較差,1井區相對整裝、含油面積大,斷層不發育,水驅效果好,采出程度32.8%;3井區斷層發育,注水井注水不受效,采出程度13.8%。統計發現,斷層附近的井的生產基本都不太理想,斷層附近存在有效厚度減少、物性變差等情況,當開發井距斷層太近時,會因為儲層物性差及泄油面積小等原因導致初期產量低、穩產期短、儲量未得到有效動用[22]。海上油田地震資料通常存在品質較差、分辨率較低、探井數量較少等特點,難以通過地震和探井資料得到砂體的展布情況。針對該情況,可借助定量地質知識庫對砂體展布進行預測。定量地質知識庫的建立,基于野外露頭測量及油田密井網區砂體對比結果,能夠用于相同或類似沉積環境下的地質體砂體展布預測。根據定量地質知識庫統計結果,可知不同沉積相帶砂體的寬厚比,進而預測砂體延伸寬度,分析儲層的連通性。同時在斷塊油藏開發中可以采用針對性的工藝技術,如三維地震、RFT測試、DST測試等技術,為儲層連通、斷層封閉性分析、動態分析提供依據。

3.2 注水時地層壓力不能低于飽和壓力

海上油田開發初期由于井網不完善,油層連通不落實,不容易實現油水井同時投產投注的早期注水。經驗表明,對于復雜斷塊油田,注水時地層壓力可以低于原始壓力,但不能低于飽和壓力。A油田地飽壓差小,只有0.2~4.0MPa,在天然能量開采階段,大部分油井產量和油藏壓力下降快,氣油比急劇上升然后下降,油井停噴,為典型的溶解氣驅開采特點。當前,大部分斷塊為天然能量不足的油藏(見圖7),采出1%地質儲量地層壓力下降0.8~2.0MPa,彈性產量比2.5~8.0,油田大部分生產區塊由于長期溶解氣驅及注水受效差,地層能量虧空嚴重,壓力因數普遍低于1,如果及時補充地層能量,抑制地層脫氣,穩產情況和開發效果會比較好。

圖7 地層天然能量評價Fig.7 Evaluation of natural energy of strata

3.3 注水方式推薦三角形井網

線性注采井網容易導致注入水突進,加速水淹,對于高傾角地層,采用低部位注水、高部位采油的三角形井網,可抑制注入水突進,提高水驅波及系數。統計分析發現國內斷塊油藏井網形式基本為三角形(見表4)。對三角形井網,邊部注水,且采用間歇式注水方式,能夠抑制含水的上升速度,水驅效果好。2井區含油區域呈窄條狀分布,儲層連通性好,采用線性注水井網,注水后發生水竄,含水上升快,其中,12井在注水后一年內見水,并在半年內含水率上升到80%。1井區采用三角形井網,邊部注水的方式,注入水推進均勻,含水上升較慢。同時,高注采比會導致油井過早水淹關井,而溫和注水可減慢含水上升速度,保證油井的正常生產。可以考慮進行氣水交替注入的注水方式,該方式能夠控制流度比,減緩水氣突破的趨勢。

表4 國內斷塊油藏井網形式統計

3.4 井網密度合理

井網密度能夠影響儲量動用程度、水驅儲量控制程度,從而影響開發效果(見表5)。1井區井網密度高,為3.63井/km2,儲量動用程度高,為90.6%,水驅儲量控制程度高,為89.5%,開發效果較好,采出程度32.8%。5井區由于儲量豐度低,井網不完善,井網密度小,為2.04井/km2,儲量動用程度低,采出程度僅為9.0%。綜合分析,盡管海上油田具有井距大、平臺作業空間小等特點,但海上斷塊油田合理井網密度仍建議大于3井/km2,這樣也有利于落實構造、儲層等油層信息。

表5 油田各區塊開發參數統計

4 結論

1)篩選確定了水質達標率、能量保持水平、水驅儲量動用程度、水驅儲量控制程度、水驅狀況、含水上升率、剩余可采儲量采油速度7項評價指標,客觀反映了海上水驅油藏的開發水平。

2)復雜斷塊油田的開發調整需要多種方法和措施的綜合實施,通過加深斷塊破碎程度的認識,保證注水時地層壓力不能低于飽和壓力,采用低部位注水、高部位采油的三角形井網以及合理的井網密度等手段,可以更加有效地對復雜斷塊油田進行開發調整。