腦卒中患者與其照顧者心理健康素養的相關性研究

張振香,李會,平智廣,劉清玄,劉鳳

腦卒中是全球人口死亡和致殘的重要原因[1],我國是世界上卒中危險因素高暴露的國家之一,每年死于腦卒中的患者達196萬[2]。在全球范圍內,大量資源用于全民保健,但公眾的心理健康狀況卻被忽視[3]。腦卒中后患者常出現焦慮、抑郁等不良情緒,嚴重影響患者的康復與預后[4],照顧者也長期承受沉重的照顧負擔,約56%的照顧者有焦慮癥狀,28%的照顧者有抑郁癥狀,影響著自身健康與照護質量[5]。在應對疾病過程中,患者與照顧者相互依賴和互惠,患者的疾病進程、心理健康狀況與其照顧者的心理健康狀況密切相關[6-7]。心理健康素養由JORM等[8]在1997年提出,定義為一個人識別精神疾病癥狀和意識到心理疾病的自我治療和尋求專業幫助的能力,有助于人們認識、管理和預防心理問題[9]。心理健康素養水平的提高有助于人們提高心理健康、減輕負擔和提高生活質量[10]。綜合國內外研究,目前缺乏腦卒中患者及其照顧者心理健康素養關系的現狀及相關性調查,本研究擬探討腦卒中患者與其照顧者心理健康素養之間的關系,為制定相關干預措施提供理論依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 采取便利抽樣法,抽取2020年7—10月在河南省3所三級甲等醫院神經內科、神經外科和康復科就診的腦卒中患者及其照顧者580對,共1 160人作為研究對象。腦卒中患者納入標準:(1)符合《中國各類主要腦血管病診斷要點2019》腦卒中診斷標準[11],經顱腦CT或MRI確診為腦卒中;(2)年滿18周歲;(3)疾病處于穩定恢復期;(4)理解交流能力正常;(5)知情同意。排除標準:(1)伴有嚴重的心、肝、腎功能不全、呼吸衰竭及惡性腫瘤者;(2)伴有認知功能障礙者;(3)既往有精神疾病者。照顧者納入標準:(1)年滿18周歲;(2)共計照顧患者時長≥4周;(3)無嚴重軀體和精神疾病;(4)知情同意。排除標準:經專業訓練的有償照顧者,如護工、保姆等。

1.2 研究工具

1.2.1 一般資料調查表 由研究者自行設計,患者一般資料調查表內容包括年齡、性別、腦卒中類型、文化程度、罹患疾病時長、發生次數;照顧者一般資料調查表內容包括年齡、性別、文化程度、與患者關系、是否與患者同住、共計照顧患者時間、每天照顧的時間。

1.2.2 多元心理健康素養量表 JORM等[8]在1997年研制出一種心理健康素養調查問卷,以情景案例訪談的方法向研究對象闡述問卷內容。JUNG等[12]依據JORM的心理健康素養概念開發的多元心理健康素養量表適用于成年群體心理健康素養水平的評估,由心理健康知識、信念和資源3個維度共26 個條目組成。明志君等[13]將多元心理健康素養量表漢化,修訂后的多元心理健康素養量表由心理健康知識、信念和資源3個維度共22個條目組成。其中,知識維度為正向題,信念維度為反向題;知識和信念維度應答方式均采用Likert量表加“不知道”的形式,即設置“非常同意”“同意”“不確定”“不同意”“非常不同意”“不知道”6個選項,采用二分法計分,即對于正向題選擇“非常同意”“同意”計1分,對于反向題選擇“非常不同意”“不同意”計1分,其他均計0分;資源維度為是非題,選擇“是”計1分,選擇“否”計0分。總分為各條目得分之和,分數為0~22分,得分越高表明心理健康素養水平越高,并在中國男性軍人中檢驗其信效度[13],該量表的內部一致性信度Cronbach's α系數為0.80,心理健康知識、信念和資源3個維度的Cronbach's α系數分別為0.76、0.71和0.77。

1.3 資料收集方法 由經過統一培訓的護理研究生發放問卷,每份問卷包括患者和照顧者兩部分資料,在征得醫院護理部與各科室領導同意后,調查員向患者及其照顧者詳細介紹研究目的,征得其同意后發放問卷,采用統一的指導語指導患者及其照顧者匿名填寫。問卷填寫完成后,由經過培訓的調查員仔細檢查后當場收回,發現有遺漏及時詢問補充,最后雙人核對無誤后錄入數據。本次調查共發放問卷580份,回收有效問卷558份,有效回收率為96.2%。

1.4 統計學方法 數據收集完畢后,采用SPSS 22.0軟件分析數據。計數資料以相對數表示;不服從正態分布的計量資料采用中位數(四分位數間距)〔M(QR)〕表示,兩組間比較采用Mann-Whitney U檢驗;相關性分析采用Spearman 秩相關分析,雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

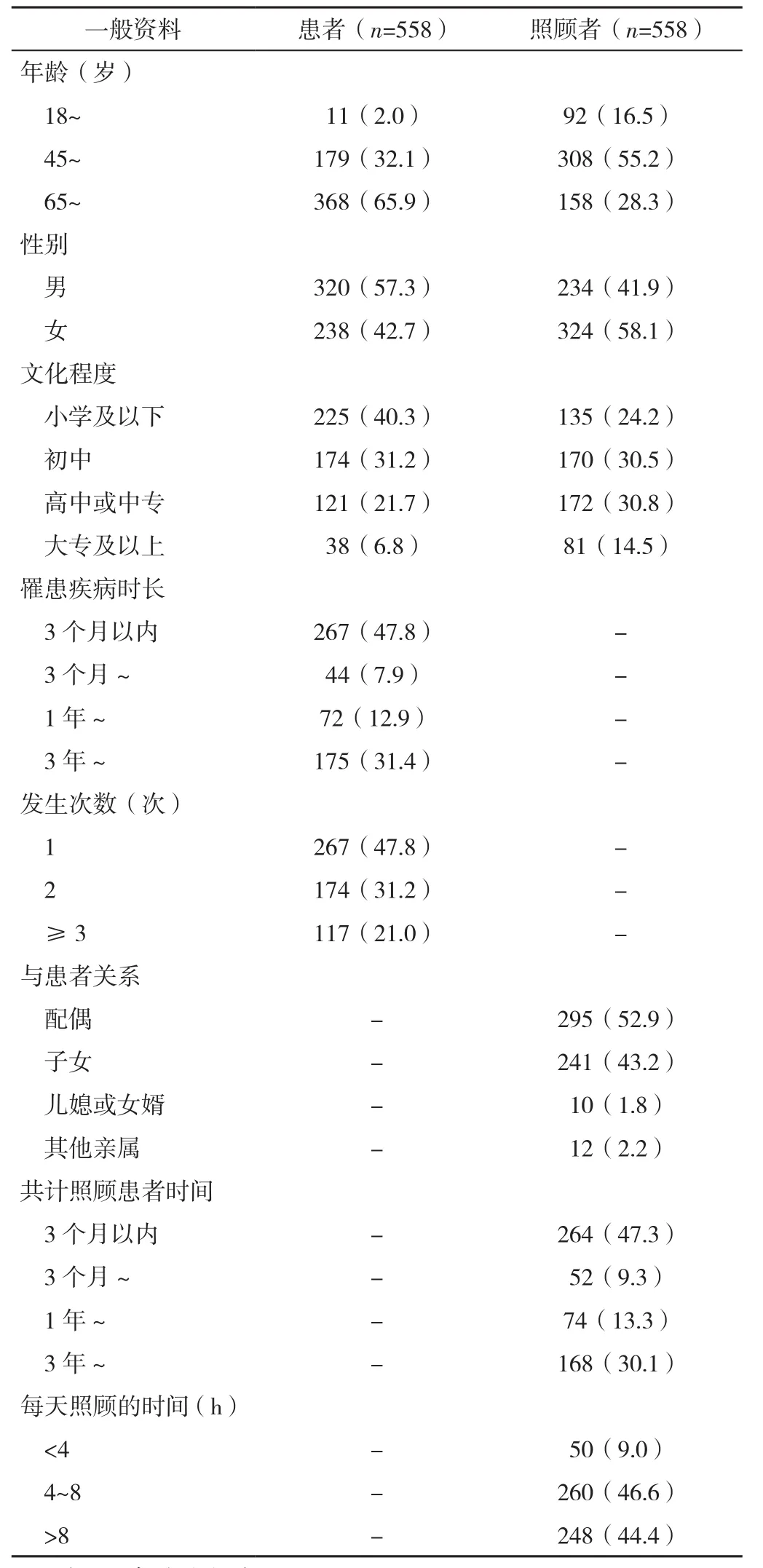

2.1 腦卒中患者及其照顧者一般資料 558例參與調查的腦卒中患者中,缺血性腦卒中519例(93.0%),出血性腦卒中24例(4.3%),混合型腦卒中15例(2.7%);參與調查的腦卒中患者照顧者中,與患者同住438例(78.5%),不與患者同住120例(21.5%)。腦卒中患者及其照顧者其他一般資料見表1。

表1 腦卒中患者及其照顧者一般資料〔n(%)〕Table 1 General demographic information of stroke patients and their caregivers

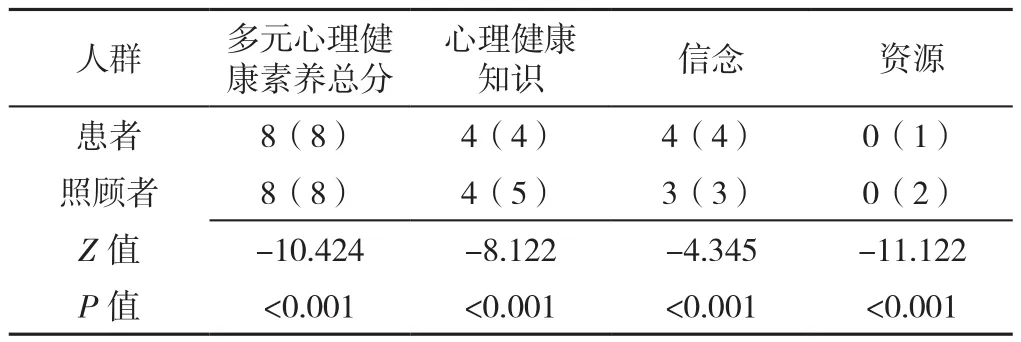

2.2 腦卒中患者及其照顧者多元心理健康素養水平本次納入調查的腦卒中患者及其照顧者多元心理健康素養得分最低分均為0分,最高分均為22分,二者多元心理健康素養中位得分分別為8(8)、8(8)分。二者多元心理健康素養總分及各維度得分比較,差異有統計學意義(P<0.001),見表2。

表2 腦卒中患者及其照顧者多元心理健康素養得分〔M(QR),分〕Table 2 Total and subscale scores of the Multicomponent Mental Health Literacy Measure in stroke patients and their caregivers

2.3 腦卒中患者與其照顧者多元心理健康素養相關性分析 相關性分析結果顯示,本次調查的腦卒中患者多元心理健康素養總分及各維度得分與其照顧者多元心理健康素養總分及各維度得分均呈正相關(P<0.001),見表3。

表3 腦卒中患者與其照顧者心理健康素養總分及各維度得分的相關性(rs值)Table 3 Correlation analysis of the total score and each subscale score of the Multicomponent Mental Health Literacy Measure in stroke patients and their caregivers

3 討論

3.1 腦卒中患者心理健康素養現狀 本研究顯示,腦卒中患者心理健康素養總得分為8(8)分,處于低水平,與FRIIS等[14]的研究結果一致。腦卒中患者在心理健康知識、信念和資源3個維度的中位得分分別為4(4)、4(4)、0(1)分,均處于低水平,可能與本研究調查地區的經濟水平、衛生知識普及程度及患者個人的受教育程度、年齡、認知水平、宗教信仰等有關[15]。患者的心理健康素養水平對于早期疾病的識別和干預至關重要,患者對于疾病知識的了解和對待疾病的態度影響著其尋求幫助的行為[16]。心理健康素養水平較低的人群不理解疾病的真正含義,無法識別風險因素和相關心理健康癥狀,進而影響其就醫行為,心理健康素養水平較高的人群則具有更積極的心理健康態度[10]。腦卒中后患者由于身體形象受損,長期依賴于照顧者等多種因素的影響,常伴有一定程度的羞恥體驗,病恥感的產生造成了腦卒中患者社會身份的喪失,限制其尋求社會資源幫助,進一步損害其心理健康[17]。提示醫務人員應根據患者的認知水平、所處文化環境等進行健康教育,幫助患者正視疾病及康復過程,保持積極態度和發展應對潛力,注重用患者自身的認知資源去適應改變,從而促進其心理健康。同時,注重良好社會環境的營造,呼吁社會各界加大對腦卒中群體的關注,幫助大眾樹立正確的疾病觀念,給予患者更加寬容的社會態度,以增強患者的治療信心。

3.2 腦卒中患者照顧者心理健康素養現狀 腦卒中致殘率高,患者一般都遺留有不同程度的功能障礙,即使出院后仍需家庭的長期照護[18],照顧者是患者獲取社會支持的主要來源[19]。本研究顯示,腦卒中患者照顧者心理健康素養總得分為8(8)分,處于低水平,與HURLEY等[20]對照顧者心理健康素養水平的研究相似。但腦卒中患者照顧者與患者的心理健康素養均值比較存在差異,腦卒中患者照顧者心理健康素養水平較高,可能是由于照顧者在照護過程中,面臨著較大壓力,主動尋求社會支持,也可能是由于照顧者與醫療人員更加頻繁的接觸,以及信息化時代下,照顧者主動地獲取相關信息和資源有關[21-22]。這提示,應加強對照顧者心理健康的關注,同時,照顧者可成為健康知識傳播的另一重要途徑。研究顯示,公眾的心理健康素養普遍偏低,尋求治療、對待精神疾病的態度和信念與心理健康素養有關,中國人更傾向于關注身體方面,而不是情感或心理因素[3]。目前,照顧者面臨相關照護知識缺乏、生活節奏紊亂、角色轉變困難等多種因素的影響,身心承受巨大壓力和痛苦。研究表明,照顧者的照顧需求與其照顧負擔呈正相關[23],提示醫護人員要重視對照顧者需求的滿足,尤其是心理需求,在對患者進行健康教育的同時,可以將其照顧者納入健康教育的團隊中,給予照顧者社會支持,增強其對相關知識的了解。提升照顧者心理健康素養水平,一方面可減輕照顧者照顧負擔;另一方面可幫助患者及其照顧者構建良好的家庭和社會環境,從而形成對患者心理健康素養的正性影響。

3.3 腦卒中患者與其照顧者心理健康素養的相關性疾病治療過程中,腦卒中患者需要照顧者的長期照顧和陪伴,照顧者對疾病的認知和態度也會影響患者對待疾病的看法。本研究發現,腦卒中患者心理健康素養總分及各維度得分與其照顧者心理健康素養總分及各維度得分呈正相關。公眾對治療結果持積極態度的人比對精神疾病持消極態度的人表現出更高的心理健康服務利用率,對專業治療的信心和信念也影響求助行為[3]。研究顯示,向家人或朋友等非正式人員求助是患者常見的求助來源[24]。然而,當非專業人員的心理健康素養較低時,將缺乏幫助患者的知識和能力,無法正確識別疾病,對患者的心理健康狀況了解較少,這將延誤患者就醫[25],使患者的康復周期延長[26]。 美國學者LYONS等[27]提出,要將患者和照顧者作為一個二元整體,強調疾病管理是一種二元現象,而不是患者或照顧者的個體反應。TERRILL等[28]基于積極心理學,對11對腦卒中患者及其配偶開展為期6~8周的二元應對干預研究,內容包括專業人員給予的面對面培訓和自我主導的二元心理干預,鼓勵患者及其配偶共同完成活動,研究證實基于積極心理學的居家自我主導的二元應對干預措施是可行的,可以促進夫妻雙方積極情感和認知的建立,共同提高疾病應對能力。醫護人員在實施護理服務過程中,要將腦卒中患者及其照顧者視為一個整體,可以探討以家庭為中心的干預對患者及其照顧者心理健康素養的影響。同時,護理人員要肩負起向公眾普及衛生知識的責任,為公眾樹立正確疾病觀,減少心理疾病污名化,提高公眾整體心理健康素養。

綜上,腦卒中患者與其照顧者心理健康素養水平密切相關,心理健康素養知識、對待治療的信念和資源的利用都會影響人們整體的心理健康素養。護士在進行公共教育和加強整體公共衛生服務方面發揮重大作用,提示要進一步加強對護理人員心理健康素養的相關培訓,提高識別水平和能力。目前相關研究多關注患者的體驗,較少探討患者與其照顧者兩者之間的關系對雙方健康的重要影響,提示下一步可采取質性研究,從二元視角深入了解腦卒中患者及其照顧者的心理健康素養,挖掘二者內在感受并為其心理干預設計提供實證支持;也可探討以自助為核心的干預對患者及其照顧者心理健康素養的影響。此外,醫護人員不僅需要對患者及其照顧者,而且應對一般公眾,開展更多關于心理健康衛生的知識教育,可通過互聯網、媒體、書籍等多種渠道營造良好輿論氛圍,改變大眾舊觀點,減少社會污名化。另外,本次調查僅局限于河南省3所醫院的腦卒中患者及其照顧者,可能具有一定的偏倚,以后的研究可進一步擴大地域及樣本量,進一步驗證二者心理健康素養水平及其影響因素。

作者貢獻:張振香負責文章的構思與設計,并對文章整體負責,監督管理;劉清玄負責研究的實施與可行性分析、數據整理;李會負責數據收集、論文撰寫、論文修訂;平智廣負責統計學處理、結果的分析與解釋;劉鳳負責文章的質量控制及審校。

本文無利益沖突。