理想、理念、理論:人類命運(yùn)共同體的演進(jìn)邏輯

【關(guān)鍵詞】人類命運(yùn)共同體;“一帶一路”;全球治理;價(jià)值邏輯

【DOI】10.19422/j.cnki.ddsj.2021.06.004

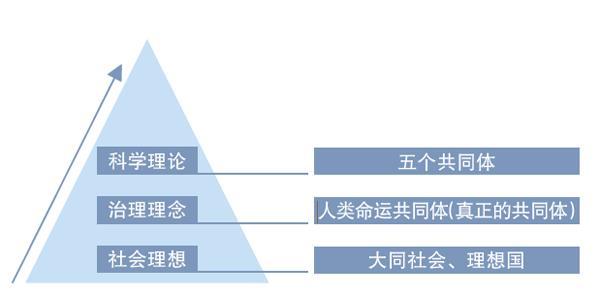

人類命運(yùn)共同體是中國提出的全球治理方案,也是有別于以雅爾塔體系為核心治理體系的一種全新的全球治理價(jià)值觀。這一全球治理方案,正在被越來越多的國際公眾接受、認(rèn)同,特別是在新冠肺炎疫情期間,它煥發(fā)出無與倫比的光彩,照耀著人類前行的道路。人類命運(yùn)共同體既是東西方軸心時(shí)代孔子和柏拉圖關(guān)于“理想社會(huì)”構(gòu)想的現(xiàn)代化,也是馬克思和恩格斯“真正的共同體”的具象化。從2011年中國首次提出“命運(yùn)共同體”到2021年4月22日習(xí)近平主席在領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會(huì)上倡導(dǎo)構(gòu)建“人與自然生命共同體”,近10年來中國先后提出了人類衛(wèi)生健康共同體、人類安全共同體、人類發(fā)展共同體、人類人文共同體、人與自然生命共同體,為“持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容和清潔美麗”的人類命運(yùn)共同體理念提供了系統(tǒng)化的理論闡釋,形成了從整體到局部的理論架構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)了“社會(huì)理想—治理理念—科學(xué)理論”的三段式發(fā)展,人類命運(yùn)共同體的內(nèi)容越來越豐富,越來越完善,為全球治理轉(zhuǎn)型提供了堅(jiān)實(shí)的理論指引和頂層設(shè)計(jì)。

人類命運(yùn)共同體的邏輯起點(diǎn)

人的生存和發(fā)展是以共同體的存續(xù)為內(nèi)在前提的,這是人類命運(yùn)共同體的邏輯起點(diǎn)。人類命運(yùn)共同體強(qiáng)調(diào)“在多樣化社會(huì)制度中和平并存;在各國之間仍然存在利益競爭和觀念沖突的現(xiàn)代國際體系中每個(gè)國家在追求本國利益時(shí)兼顧他國合理關(guān)切;在謀求本國發(fā)展中促進(jìn)各國共同發(fā)展,其核心理念是和平、發(fā)展、合作、共贏”,[1]這是基于增進(jìn)世界人民共同利益、整體利益和長遠(yuǎn)利益的安排。

東西方軸心時(shí)代,偉大思想家孔子和柏拉圖曾分別提出對人類理想社會(huì)的構(gòu)想或愿景。在《論語》中,孔子提出了“博施于民而能濟(jì)眾”的社會(huì)至善境界,這一思想后來在《禮記·禮運(yùn)》的“大同社會(huì)”中得到進(jìn)一步論證:其一,“大同社會(huì)”是“天下為公”的社會(huì),天下為天下人所共有、天下利益為天下人之利益;其二,“大同社會(huì)”是擁有社會(huì)保障的社會(huì),男女老幼鰥寡孤獨(dú)皆有“所用”“所終”“所長”“所養(yǎng)”,既為社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量,又擁有社會(huì)保障權(quán)利;其三,大同社會(huì)是“講信修睦”的社會(huì),誠信道德是良好人際關(guān)系的原則。[2]在“天下大同”這一社會(huì)發(fā)展的終極階段,和諧有序的社會(huì)運(yùn)行秩序、完善的社會(huì)保障制度、修己安人的相處之道,編織了大同社會(huì)的經(jīng)緯。“天下大同”基于“儒家文化崇尚和諧,倡導(dǎo)天人合一的宇宙觀、協(xié)和萬邦的國際觀、和而不同的社會(huì)觀、人心和善的道德觀”,[3]描畫了一幅人們相互交流、并行不悖、和諧共存,既珍視各自特色長處、又尊重包容他人的理想化社會(huì)圖景。此后中國歷代學(xué)者和政治家都曾對“大同社會(huì)”進(jìn)行過闡發(fā),從陶淵明的《桃花源記》、太平天國的《天朝田畝制度》、章太炎的《五無論》,到康有為的《大同書》、孫中山的“大同盛世”構(gòu)想,都成為人類命運(yùn)共同體理念的思想資源和精神資源。

古希臘時(shí)期,柏拉圖的《理想國》從人的政治生活起源出發(fā),討論了共同體對于人的意義:人們因?yàn)樯娑奂谝黄穑诠餐钪薪粨Q物資、滿足生活需要。共同生活需要秩序,這種秩序即為政治制度。圍繞政治制度,柏拉圖借蘇格拉底之口,在辯論中解答了什么是“個(gè)人正義”和“城邦正義”。當(dāng)三個(gè)階級的人——具有欲望的體力勞動(dòng)者階級,具有意志的護(hù)衛(wèi)者階級以及擁有理智的統(tǒng)治者階級——分工合作、協(xié)調(diào)一致時(shí),即是理想化的和諧社會(huì)。所謂正義,就是三個(gè)等級所代表的節(jié)制、勇敢、智慧的和諧統(tǒng)一。

空想社會(huì)主義創(chuàng)始人、英國學(xué)者托馬斯·莫爾的《烏托邦》深受《理想國》影響,在徹底否定私有制的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出一個(gè)空想社會(huì)主義的島國“烏托邦”,構(gòu)建了公有制社會(huì)模式的雛形。啟蒙運(yùn)動(dòng)時(shí)期,德國哲學(xué)家康德從法制的角度出發(fā)探索人類的安身立命問題,他的《永久和平論》從全球角度提出了“世界永久和平”的理念。康德“不僅從空間的意義上看待世界永久和平,而且站在世界公民的立場上將它置于世界歷史之中來加以闡釋”,[4]這也意味著他是從人類社會(huì)演進(jìn)的角度來論述通過建立國際聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)國際永久和平的設(shè)想。康德強(qiáng)調(diào)用外在強(qiáng)制的法律來約束每個(gè)人的自由行為,促使個(gè)體建立起一個(gè)合法的公民社會(huì)(國際聯(lián)盟),并從兩個(gè)層次提出了建立永久和平的國際法準(zhǔn)則,即“國際永久和平的臨時(shí)條款”和“國際永久和平的確定條款”。康德為未來永久和平世界設(shè)計(jì)的國際法基本準(zhǔn)則,標(biāo)志著他已經(jīng)從柏拉圖對人類理想社會(huì)構(gòu)想走向了對理想社會(huì)的制度安排。康德的永久和平論啟迪了德國學(xué)者哈貝馬斯、美國學(xué)者羅爾斯、法國學(xué)者勒維納斯等人的世界公民理論、正義理論、從民族國家走向世界大同理論等。

中西方對于理想社會(huì)的愿景,都離不開對共同體的思考和闡釋。馬克思和恩格斯在《德意志意識形態(tài)》第一卷中,梳理了人類的三種共同體,“自然的共同體”(以人的依賴關(guān)系為基礎(chǔ)的“本源共同體”),“虛幻的共同體”(以物的依賴或資本的依賴為基礎(chǔ)的資本主義社會(huì)共同體)和“真正的共同體”(人的自由全面發(fā)展的共產(chǎn)主義社會(huì)共同體)。從對資本主義社會(huì)的批判出發(fā),馬克思和恩格斯在《共產(chǎn)黨宣言》中提出:“在真正的共同體的條件下,各個(gè)人在自己的聯(lián)合中并通過這種聯(lián)合獲得自己的自由。”兩位偉人基于人類歷史、現(xiàn)實(shí)和未來的共同體思想,充分體現(xiàn)了他們對于未來社會(huì)物質(zhì)生產(chǎn)和生活實(shí)踐特征的判斷以及對歷史發(fā)展規(guī)律的準(zhǔn)確把握。

1887年,德國社會(huì)學(xué)家斐迪南·滕尼斯在其著作《共同體與社會(huì)》中正式研究了共同體這一概念,認(rèn)為共同體是指人類群體生活中一種有機(jī)的生活形態(tài),它是與社會(huì)和機(jī)械的公共生活相對立的生活形態(tài)。在滕尼斯看來,基于親屬關(guān)系、鄰里關(guān)系和友誼,人們締結(jié)了血緣共同體、地緣共同體和精神共同體。[5]滕尼斯關(guān)注的焦點(diǎn)在于從社會(huì)改造的角度提出對現(xiàn)實(shí)批判的理論參照系,顯然滕尼斯受到馬克思和恩格斯的共同體思想的影響。就共同體本身而言,滕尼斯所指稱的共同體只是一種小范圍的共同體,僅存在于族群或國家之中。

20世紀(jì)80年代,自由主義意識形態(tài)陷入危機(jī),社群主義在西方興起。社群主義者以馬克思主義為思想來源,將馬克思和恩格斯的共同體思想深化到歷史發(fā)展進(jìn)程之中,認(rèn)為共同體是人類歷史進(jìn)程的最終階段。在社群主義者看來,共同體是一種具有情感聯(lián)系和共同信念的社會(huì)結(jié)構(gòu),在當(dāng)代社會(huì)特別是美國社會(huì),真正的共同體往往存在于種族和宗教團(tuán)體之中。[6]社群主義者的關(guān)注點(diǎn)停留于抽象的政治哲學(xué)范疇,視政治自由為追求目標(biāo),認(rèn)為應(yīng)該對共同體有更多尊重,以此維持社會(huì)秩序的穩(wěn)定。與馬克思主義關(guān)注共同體中人的主體性不同,社群主義者停留于人能動(dòng)的生產(chǎn)力對于社會(huì)秩序的作用,忽略了人作為社會(huì)歷史主體的作用。

歷史車輪滾滾前行,人類對共同體的向往有增無減,其中蘊(yùn)含的是人們對和諧共存、自由發(fā)展的理想社會(huì)的美好追求。雖然各個(gè)時(shí)期的共同體理念擁有不同的表述,但是其核心內(nèi)涵卻始終如一:在以共同體為生活方式維系人類生存發(fā)展這一點(diǎn)上具有相對穩(wěn)定性。人類命運(yùn)共同體理念是基于全球化發(fā)展的現(xiàn)實(shí),堅(jiān)持馬克思主義的立場觀點(diǎn)方法,對新的歷史條件下人類構(gòu)建共同體要求的回應(yīng)。人類命運(yùn)共同體理念呼應(yīng)了東西方對理想社會(huì)的共同追求,照應(yīng)了新時(shí)代全球格局的歷史性變化,對維護(hù)世界的繁榮發(fā)展具有重大和深遠(yuǎn)意義。

人類命運(yùn)共同體的邏輯主線

伴隨著全球化進(jìn)程,全球性問題和挑戰(zhàn)日漸增多,全球治理的需求日漸凸顯,全球治理的主體也不斷擴(kuò)展。“世界怎么了?我們怎么辦?”從這兩點(diǎn)出發(fā)應(yīng)對全球性問題和全球性挑戰(zhàn),是人類命運(yùn)共同體的邏輯主線。

19世紀(jì)中期,第一次工業(yè)革命完成后,以英國為首的歐洲發(fā)達(dá)國家構(gòu)建了以自由主義為核心的全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系,國家和政府間組織共同參與全球治理。兩次世界大戰(zhàn)后,美國取代英國成為全球治理的魁首,利用其科技、軍事和文化優(yōu)勢,建立了以新自由主義為核心的美式全球化體系。在這個(gè)體系中,除了國家和政府間組織,非政府組織和跨國公司也成為參與全球治理的新主體。

21世紀(jì)以來,世界政治格局加速轉(zhuǎn)變,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迅猛推進(jìn),國際科技競爭愈演愈烈;世界經(jīng)濟(jì)格局深刻調(diào)整;國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競爭持續(xù)加劇;全球經(jīng)濟(jì)治理體系和全球話語主導(dǎo)權(quán)競爭日益激烈。新冠肺炎疫情大流行凸顯國際合作的缺失:聯(lián)合國、世界貿(mào)易組織、國際貨幣基金組織、世界銀行、二十國集團(tuán)等全球合作機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)作用有限;以世界衛(wèi)生組織為中心的全球健康治理框架也乏善可陳;新形勢下,世界各國重新回到國家主義框架下。[7]在全球性突發(fā)事件及傳統(tǒng)安全問題面前,往昔以自由主義或新自由主義為核心價(jià)值的全球治理體系舉步維艱,迫切需要進(jìn)行改革以適應(yīng)變化了的國際形勢。

與此同時(shí),百年未有之大變局的特征更加凸顯。在從站起來、富起來到強(qiáng)起來的過程中,中國也完成了從百年前遠(yuǎn)離全球治理到改革開放后逐漸融入全球治理再到黨的十八大以來積極參與全球治理的轉(zhuǎn)變。中國不僅主動(dòng)應(yīng)對全球性問題和風(fēng)險(xiǎn),而且積極為世界貢獻(xiàn)智慧和方案。

黨的十八大以后,中國通過舉辦一系列主場外交活動(dòng),搭建新的國際合作平臺,展現(xiàn)中國智慧和中國方案,積極倡導(dǎo)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。通過設(shè)置議題引導(dǎo)全球治理方向,中國正從全球治理的“參與者”逐步轉(zhuǎn)變成“引領(lǐng)者”。2013年,中國提出建設(shè)“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的合作倡議,迄今已與138個(gè)國家、31個(gè)國際組織簽署合作共建“一帶一路”文件,舉辦了兩屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。中國與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額從2013年的1.04萬億美元增加到2019年的1.34萬億美元,7年間累計(jì)總額超過7.81萬億美元。[8]2014年,中國倡導(dǎo)成立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行以促進(jìn)亞洲區(qū)域的互聯(lián)互通和經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè),迄今該行已有103個(gè)成員。新冠肺炎疫情暴發(fā)后,亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行積極作為,一是設(shè)立新冠肺炎危機(jī)恢復(fù)基金,對受到新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊的公共和私營部門機(jī)構(gòu)提供快速融資,目前該基金規(guī)模已達(dá)130億美元;二是在中國金融市場發(fā)行熊貓債券(初始規(guī)模為100億元人民幣),所募資金將用于該行的相關(guān)項(xiàng)目融資特別是其設(shè)立的新冠肺炎危機(jī)恢復(fù)基金支持的項(xiàng)目。亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的這些舉措在一定程度上彌補(bǔ)了全球應(yīng)對新冠肺炎疫情以及恢復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金缺口,同時(shí)也是打造全球共同發(fā)展實(shí)踐平臺的有益嘗試。

2017年以來,“一帶一路”倡議及其核心理念已被寫入聯(lián)合國、二十國集團(tuán)、亞太經(jīng)合組織以及部分其他區(qū)域性組織的有關(guān)文件;人類命運(yùn)共同體理念被載入聯(lián)合國不同層面多份決議,[9]一定程度上體現(xiàn)為一種全球意識,在推動(dòng)全球治理體系變革、構(gòu)建新型國際關(guān)系和國際秩序的共同價(jià)值規(guī)范等方面發(fā)揮了重要作用。

1978年5月,《光明日報(bào)》刊發(fā)《實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)》一文,提出“思想理論本身不能成為檢驗(yàn)自身是否符合客觀實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn),只有千千萬萬人的社會(huì)實(shí)踐,才能完成檢驗(yàn)真理的任務(wù)”。近10年來,中國與世界各國人民在“一帶一路”建設(shè)、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行發(fā)展、與各國人民攜手抗擊新冠肺炎疫情的過程中,通過全球?qū)嵺`檢驗(yàn)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的真理性和科學(xué)性,確證了人類命運(yùn)共同體理念是科學(xué)理論。

人類命運(yùn)共同體的理論架構(gòu):“五個(gè)共同體”

人類命運(yùn)共同體著眼于用中國智慧和中國方案解決人類面臨的共同挑戰(zhàn)和難題,它的立足點(diǎn)是全球化,價(jià)值追求是和平發(fā)展、合作共贏,實(shí)現(xiàn)路徑是共商、共治、共建、共享。[10]

2020年11月,習(xí)近平主席在上海合作組織成員國元首理事會(huì)第十二次會(huì)議上發(fā)表重要講話,提出“上合組織要弘揚(yáng)‘上海精神,攜手構(gòu)建衛(wèi)生健康共同體、安全共同體、發(fā)展共同體、人文共同體,為推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體作出更多實(shí)踐探索” 。2021年4月,習(xí)近平主席在領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會(huì)上發(fā)表重要講話,倡導(dǎo)構(gòu)建“人與自然生命共同體”。中國以上述“五個(gè)共同體”回應(yīng)了人類面臨的緊迫問題,針對“世界怎么了,我們怎么辦”這一時(shí)代之問交出了答卷:在實(shí)踐層面上,通過“一帶一路”倡議、建設(shè)亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等舉措,積極踐行共同體理念、深化共同體實(shí)踐;在理論層面上,將“持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗”的理念概括化為“五個(gè)共同體”,通過體系化的理論架構(gòu)形成了從理想社會(huì)到抽象理念,再到系統(tǒng)理論的三段式演進(jìn)過程(如圖1所示)。

圖1 人類命運(yùn)共同體的演進(jìn)邏輯

第一,面對突發(fā)性流行病對生命健康的威脅,提出構(gòu)建衛(wèi)生健康共同體是國際社會(huì)的中心任務(wù)。新冠肺炎這場世紀(jì)大流疫導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受挫、國際關(guān)系急劇變動(dòng)。美國一些媒體和政客無視中國的抗疫努力和貢獻(xiàn),污名化中國,捏造謠言炒作“病毒陰謀論”,蓄意將疫情政治化;叫囂中美“脫鉤”,為構(gòu)建人類命運(yùn)共同體設(shè)置話語陷阱;丑化中國國家形象,遏制和阻撓中國崛起。面對這股歷史發(fā)展逆流,中國堅(jiān)持“把合作和團(tuán)結(jié)放在應(yīng)對疫情的中心位置”,倡導(dǎo)共建人類衛(wèi)生健康共同體,主動(dòng)與世界各國合作,充分彰顯以全人類為本的價(jià)值理念。中國用實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)構(gòu)建衛(wèi)生健康共同體,在國際援助、疫苗使用等方面積極行動(dòng):支持世界衛(wèi)生組織協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)全球抗疫行動(dòng),向世界衛(wèi)生組織提供兩批共5000萬美元現(xiàn)匯援助;呼吁國際社會(huì)團(tuán)結(jié)起來應(yīng)對疫情,用好上合組織、二十國集團(tuán)等現(xiàn)有合作機(jī)制,深化疫情監(jiān)測、疫苗研制等領(lǐng)域交流合作;截至2021年4月底,中國疫苗全球供應(yīng)已突破1億劑次,已向80個(gè)國家和3個(gè)國際組織提供疫苗援助,向40多個(gè)國家商業(yè)出口疫苗。當(dāng)前,世界各國團(tuán)結(jié)協(xié)作、構(gòu)建全球衛(wèi)生健康共同體,是戰(zhàn)勝疫情這個(gè)人類共同敵人的最有效途徑。

第二,面對“三股勢力”(恐怖主義、分裂主義、極端主義)的威脅,提出構(gòu)建安全共同體以確保國際安全。安全是人類發(fā)展的前提,在世界各國聯(lián)系日益緊密、互聯(lián)網(wǎng)傳播成為主流的時(shí)代,非傳統(tǒng)安全(或稱“新安全”)已成為世界和平發(fā)展的嚴(yán)重威脅。近年來,“三股勢力”通過互聯(lián)網(wǎng)傳播、借疫生亂的風(fēng)險(xiǎn)陡增,嚴(yán)重威脅各國人民生命安全和信息安全。中國提出構(gòu)建安全共同體,旨在呼吁各國“要堅(jiān)定支持有關(guān)國家依法平穩(wěn)推進(jìn)重大國內(nèi)政治議程,堅(jiān)定支持各國維護(hù)政治安全和社會(huì)穩(wěn)定,堅(jiān)決反對外部勢力以任何借口干涉成員國內(nèi)政。要深化團(tuán)結(jié)互信,堅(jiān)持通過對話和協(xié)商化解矛盾和分歧,鞏固本組織發(fā)展政治基礎(chǔ)”,[11]“平衡處理技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保護(hù)國家安全和社會(huì)公共利益的關(guān)系”,[12]推動(dòng)各方朝著互利互惠、共同安全的目標(biāo)相向而行。

第三,面對全球業(yè)已進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)的客觀現(xiàn)實(shí),提出構(gòu)建發(fā)展共同體以維護(hù)世界穩(wěn)定。二戰(zhàn)后,世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,但發(fā)展不平衡現(xiàn)象日漸突出,富國與窮國的差距逐漸擴(kuò)大,共同發(fā)展和共同富裕成為國際社會(huì)面臨的重要問題。21世紀(jì)以來,全球風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)特征凸顯,金融危機(jī)讓人們認(rèn)識到經(jīng)濟(jì)共同體的重要價(jià)值;新冠肺炎暴發(fā)讓人們認(rèn)識到衛(wèi)生健康共同體的重要意義。風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)理論的提出者、德國社會(huì)學(xué)家烏爾里希·貝克認(rèn)為,風(fēng)險(xiǎn)的自反性在于全球風(fēng)險(xiǎn)不是必然釀成災(zāi)難,“風(fēng)險(xiǎn)向來是自我制造的未來挑戰(zhàn),風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)用新的創(chuàng)造力,架起了通往進(jìn)步的階梯”,[13]風(fēng)險(xiǎn)也可以為制度轉(zhuǎn)型提供契機(jī)。中國素有“利可共而不可獨(dú)”的文化傳統(tǒng),提出構(gòu)建發(fā)展共同體就是要攜手各國化解風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),通過制度創(chuàng)新解決發(fā)展不平衡帶來的問題,縮小發(fā)展差距,促進(jìn)共同繁榮,持續(xù)改善民生。中國依托“一帶一路”倡議,積極推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)暢通循環(huán),擴(kuò)大相互投資規(guī)模,全面實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),引領(lǐng)全球各國走出發(fā)展低谷。中國以實(shí)際行動(dòng)積極推動(dòng)構(gòu)建發(fā)展共同體。

人與自然生命共同體倡導(dǎo)人類在社會(huì)生產(chǎn)實(shí)踐中“ 尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然”,把基于生命關(guān)懷的人類社會(huì)正義延伸至生態(tài)正義,呼吁國際社會(huì)從政治性正義與倫理性正義合一的視角來處理全球環(huán)境問題。圖為重慶市奉節(jié)白帝城及周邊景象(無人機(jī)照片)。

第四,面對文明沖突時(shí)有抬頭,提出構(gòu)建人文共同體以超越文明隔閡。多年來,西方國家不能正視世界文明多樣性和種族多樣性的事實(shí),給世界文明的發(fā)展和種族平等事業(yè)造成嚴(yán)重危害。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來,“文明沖突論”“種族優(yōu)越論”沉渣泛起,一些西方媒體蠱惑民眾,加劇社會(huì)撕裂、種族沖突。在復(fù)雜的國際形勢下,促進(jìn)民心相通、構(gòu)建人文共同體是打破隔閡、消除誤解的正道。人文交流是建立互信機(jī)制的前提和基礎(chǔ);人文紐帶是凝聚精神、促進(jìn)文明和諧共生的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力。在相互尊重、平等包容的前提下,不同特色的文化相互借鑒、取長補(bǔ)短,通過文化交流激發(fā)文化生產(chǎn)力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)文明的再生和復(fù)興。中國提倡開展文化交流和文明對話,推動(dòng)教育、文化、旅游、體育、媒體、婦女等領(lǐng)域交流合作,形成全方位、深層次、多渠道人文合作機(jī)制,以文明交流超越文明隔閡、以文明互鑒超越文明沖突、以文明共存超越文明優(yōu)越。

第五,面對全球環(huán)境危機(jī),提出構(gòu)建人與自然生命共同體以維護(hù)人與自然和諧共生。人與自然的關(guān)系是人類社會(huì)最基本的關(guān)系。2017年黨的十九大報(bào)告中首次提出“人與自然是生命共同體”。2021年4月22日,習(xí)近平主席在領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會(huì)上發(fā)表重要講話,以“六個(gè)堅(jiān)持”全面系統(tǒng)闡釋“人與自然生命共同體”理念的豐富內(nèi)涵與核心要義:“堅(jiān)持人與自然和諧共生,堅(jiān)持綠色發(fā)展,堅(jiān)持系統(tǒng)治理,堅(jiān)持以人為本,堅(jiān)持多邊主義,堅(jiān)持共同但有區(qū)別的責(zé)任原則”。人與自然生命共同體倡導(dǎo)人類在社會(huì)生產(chǎn)實(shí)踐中“尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然”,把基于生命關(guān)懷的人類社會(huì)正義延伸至生態(tài)正義,呼吁國際社會(huì)從政治性正義與倫理性正義合一的視角來處理全球環(huán)境問題。

結(jié)語

命運(yùn)與共,既是中國傳統(tǒng)文化中天下一家、和衷共濟(jì)理想的內(nèi)在追求,也是古希臘哲人理想國的正義所在。從全球化發(fā)展的現(xiàn)實(shí)出發(fā),人類命運(yùn)共同體提出了新的國際社會(huì)合作觀、安全觀、發(fā)展觀和文明觀,通過“五個(gè)共同體”為推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體提供理論遵循。

中國基于對百年未有之大變局的客觀判斷,結(jié)合人類發(fā)展史上關(guān)于人類理想社會(huì)的構(gòu)想,從馬克思主義共同體理論出發(fā),提出構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。10年來,中國對這一理念進(jìn)行了深入挖掘,從實(shí)踐推進(jìn)到話語建構(gòu),逐步完善這一理念,使之成為一個(gè)嚴(yán)密的理論體系。人類命運(yùn)共同體起始于人類面臨的全球性問題和沖突,從理念層面提出了美好愿景,通過“一帶一路”等全球性實(shí)踐確證其真理性。從“五個(gè)共同體”來看,人類命運(yùn)共同體理念符合科學(xué)理論抽象性、系統(tǒng)性的基本特征,一方面它將具體實(shí)踐活動(dòng)抽象化,是對“一帶一路”等實(shí)踐的簡化和提煉;另一方面建立在明確判斷、正確推理和事實(shí)證明基礎(chǔ)之上,體現(xiàn)為完整的邏輯體系。可以預(yù)料,隨著實(shí)踐的發(fā)展,“人類命運(yùn)共同體”本真內(nèi)涵將更加豐富,理論框架將更加完善,實(shí)現(xiàn)路徑將更加多元,將推動(dòng)人類社會(huì)朝著文明、和諧、富裕的方向穩(wěn)步發(fā)展。

【本文是國家社科基金重大項(xiàng)目“百年中國馬克思主義新聞?dòng)^話語的歷史建構(gòu)與實(shí)踐研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號:20&ZD323)的階段性成果】

(責(zé)任編輯:甘沖)

[1] 李愛敏:《“人類命運(yùn)共同體”:理論本質(zhì)、基本內(nèi)涵與中國特色》,載《中共福建省委黨校學(xué)報(bào)》2016年第2期,第96-102頁。

[2] 孫聚友:《儒家大同思想與人類命運(yùn)共同體建設(shè)》,載《東岳論叢》2016年第11期,第63-67頁。

[3] 同[2]。

[4] 舒遠(yuǎn)招:《康德的永久和平論及其對構(gòu)建當(dāng)代人類命運(yùn)共同體的啟示》,載《湖北大學(xué)學(xué)報(bào)》(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2017年第11期,第10-15頁。

[5] [德]裴迪南·滕尼斯,張巍卓譯:《共同體與社會(huì)》,北京:商務(wù)印書館,2019年版,第87-89頁。

[6] 姚大志:《正義與善——社群主義研究》,北京:人民出版社,2014年版,第16頁。

[7] 高金萍:《中國在全球治理中的角色轉(zhuǎn)型與全球傳播能力提升》,載《對外傳播》2020年第12期,第8-10頁。

[8] 陳甬軍:《共建“一帶一路”的基本理論與實(shí)踐路徑》,中國網(wǎng),2021年5月11日,http://www.china.com.cn/opinion/think/2021-05/11/content_77487808.htm。

[9] 2017年2月10日,聯(lián)合國社會(huì)發(fā)展委員會(huì)第五十五屆會(huì)議協(xié)商一致通過“非洲發(fā)展新伙伴關(guān)系的社會(huì)層面”決議,呼吁國際社會(huì)本著合作共贏和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的精神,加強(qiáng)對非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持。3月17日,人類命運(yùn)共同體寫入聯(lián)合國安理會(huì)關(guān)于阿富汗問題的第2344號決議。3月23日,寫入聯(lián)合國人權(quán)理事會(huì)關(guān)于“經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化權(quán)利”和“糧食權(quán)”兩個(gè)決議。 11月1日,第72屆聯(lián)大負(fù)責(zé)裁軍和國際安全事務(wù)第一委員會(huì)(聯(lián)大一委)通過了“防止外空軍備競賽進(jìn)一步切實(shí)措施”和“不首先在外空放置武器”兩份安全決議,“構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”理念再次載入這兩份聯(lián)合國決議,這是這一理念首次納入聯(lián)合國安全決議。

[10] 張三元:《論構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的價(jià)值邏輯》,載《理論探討》2019年第5期,第92-97頁。

[11]《習(xí)近平在上海合作組織成員國元首理事會(huì)第二十次會(huì)議上的講話》,中國政府網(wǎng),2020年11月10日,http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/10/content_5560353.htm。

[12] 《全球數(shù)據(jù)安全倡議》,新華網(wǎng),2020年9月8日,http:// www.xinhuanet.com/ 2020-09/08/ c1126466972.htm。

[13] [德]烏爾里希·貝克,張文杰、何博聞譯:《風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)》,上海:譯林出版社,2018年版,第288頁。