衛(wèi)星的“眼睛”會說話

李雪嬌

從古至今,人類從沒有放棄過探索宇宙的步伐,仰望星空的同時,站在宇宙的視角俯視地球,同樣意義非凡。在科技快速發(fā)展的今天,人們可以足不出戶,動動手指就能在網(wǎng)上欣賞到高清衛(wèi)星攝影。這一張張圖片帶來了什么?我們能從中洞察到哪些?我國陸地遙感衛(wèi)星又進入了怎樣的發(fā)展階段……自然資源部國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心主任王權(quán)對以上問題作出了回應(yīng)。

中國陸地遙感衛(wèi)星建設(shè)逆勢奔跑

“我國的衛(wèi)星研制、發(fā)射和業(yè)務(wù)化應(yīng)用能力已步入了世界先進行列,遙感衛(wèi)星在資源、海洋、氣象和環(huán)境減災(zāi)等方面已具備了業(yè)務(wù)化服務(wù)能力。”王權(quán)這樣描述我國陸地衛(wèi)星遙感發(fā)展現(xiàn)狀。

2010年國務(wù)院批準立項高分專項工程,作為中國國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)的16個重大科技專項之一,建設(shè)任務(wù)主要包括7顆衛(wèi)星和其他觀測平臺,分別編號為“高分一號”到“高分七號”。其中高分專項首顆衛(wèi)星高分一號于2013年4月發(fā)射,2019年11月發(fā)射高分七號衛(wèi)星,高分專項天基系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)完成。

2015年10月,國家發(fā)展改革委、財政部和國防科工局聯(lián)合印發(fā)了《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015-2025年)》(以下簡稱《空基規(guī)劃》)提出,將建成遙感衛(wèi)星、通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星三大系統(tǒng)及其他附屬產(chǎn)品和服務(wù),最終構(gòu)建達到國際化先進水平的空間基礎(chǔ)設(shè)施。

王權(quán)表示,黨的十八大以來,通過《高分辨率對地觀測系統(tǒng)國家重大科技專項(2010-2020)》《陸海觀測衛(wèi)星業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020)》《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015-2025)》、陸海高分專項的全面實施,我國自然資源陸地衛(wèi)星遙感技術(shù)發(fā)展突飛猛進,新型傳感器不斷涌現(xiàn)、各項觀測指標大幅提升、應(yīng)用水平不斷升級,實現(xiàn)了由單一光學傳感器向雷達、高光譜、激光等多傳感器,中分辨率向高中分辨率結(jié)合、單系列向多系列遙感衛(wèi)星的轉(zhuǎn)變,完成了由科研試驗型轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)應(yīng)用型、由技術(shù)跟蹤國外轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新、由依賴國外數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)向自主獲取,凸顯了業(yè)務(wù)化、規(guī)模化、定量化應(yīng)用效益,在自然資源、生態(tài)環(huán)境、交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、城市規(guī)劃和防災(zāi)減災(zāi)等多個領(lǐng)域具備了一定的業(yè)務(wù)化應(yīng)用能力,已成為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要技術(shù)支撐。

王權(quán)表示,衛(wèi)星遙感包括陸地觀測、海洋觀測、大氣觀測三個系列。《空基規(guī)劃》呈現(xiàn)出我國衛(wèi)星遙感建設(shè)的體系完整、整體推進、統(tǒng)籌協(xié)同、需求牽引的特點,滿足行業(yè)和區(qū)域重大應(yīng)用需求,支撐我國現(xiàn)代化建設(shè)、國家安全和民生改善的發(fā)展要求。

通過規(guī)劃落實推進,2011年12月22日,“資源一號”02C衛(wèi)星成功發(fā)射,這是一顆填補中國高分辨率遙感數(shù)據(jù)空白的衛(wèi)星,開啟了我國陸地衛(wèi)星遙感的新紀元。2012年資源三號01星成功發(fā)射,我國對地觀測實現(xiàn)了從二維平面觀測到三維立體觀測的跨越。2019年5米光學業(yè)務(wù)衛(wèi)星成功發(fā)射,我國首顆民用高光譜業(yè)務(wù)衛(wèi)星正式入列。同年,高分七號衛(wèi)星成功發(fā)射,我國由此進入了1∶1萬比例尺航天立體測繪新時代。

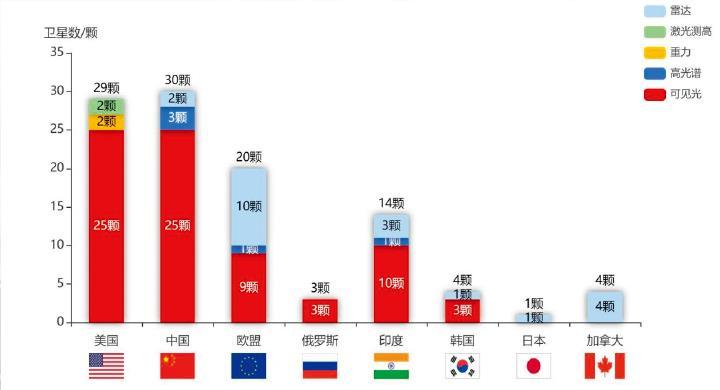

全球在軌運行主要陸地衛(wèi)星分國統(tǒng)計(不包含微衛(wèi)星)來源:自然資源衛(wèi)星遙感云服務(wù)平臺

在遙感衛(wèi)星技術(shù)領(lǐng)域,早期發(fā)展階段主要集中在歐美部分國家。王權(quán)提到,目前全球大致有11個國家運營遙感衛(wèi)星,近年來中國衛(wèi)星遙感和北斗導(dǎo)航空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突破性進展,在衛(wèi)星遙感領(lǐng)域,北美洲、歐洲和亞洲呈現(xiàn)出“三足鼎立”的態(tài)勢。

陸地衛(wèi)星遙感成多行業(yè)數(shù)據(jù)來源

去年7月,我國長江、淮河流域連續(xù)遭遇5輪強降雨襲擊,引發(fā)嚴重洪澇災(zāi)害,造成嚴重經(jīng)濟損失。災(zāi)害當前,自然資源部國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心緊急啟動衛(wèi)星應(yīng)急響應(yīng),結(jié)合汛期多云多雨的天氣特點,協(xié)調(diào)光學、雷達衛(wèi)星持續(xù)進行汛期應(yīng)急保障,開展處理及分析工作,制作了汛情最新三維變化模擬、水體范圍提取圖及水域變化時序分析圖,通過自然資源衛(wèi)星遙感云服務(wù)平臺推送至各受災(zāi)地省級衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心,為災(zāi)后災(zāi)情研判及應(yīng)急處置提供了及時、科學的數(shù)據(jù)、技術(shù)保障。

2020年11月16日,5米光學業(yè)務(wù)衛(wèi)星正式交付,作為我國首顆高光譜遙感業(yè)務(wù)衛(wèi)星,5米光學業(yè)務(wù)衛(wèi)星拓展了我國自然資源調(diào)查監(jiān)測技術(shù)手段,提高了山水林田湖草自然資源定量化調(diào)查監(jiān)測能力;與后續(xù)星組網(wǎng)進一步形成領(lǐng)先的地物光譜探測能力,為自然資源、應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)境、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)草原等領(lǐng)域遙感應(yīng)用提供有力支撐。

“建立遙感衛(wèi)星體系有兩個目的,一是為摸清家底,二是監(jiān)測變化。”王權(quán)介紹,陸地衛(wèi)星遙感已成為自然資源行業(yè)和其他部門日常工作的核心數(shù)據(jù)來源,是支撐執(zhí)法督察和地理信息更新的重要技術(shù)手段。

王權(quán)談到,短短10年,目前我國已建立陸地遙感衛(wèi)星體系,為自然資源管理提供全方位、高精度、高時間分辨率、高空間分辨率的影像和技術(shù)保障。

“自然資源衛(wèi)星觀測體系建設(shè)目標是全球、全天候、全天時、全要素、全尺度。”王權(quán)解釋道,“所謂‘全球是為了服務(wù)‘一帶一路倡議等實施;‘全天候指的是能夠在各種氣候條件下獲取衛(wèi)星影像,服務(wù)于應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi);‘全天時是實現(xiàn)對國土的即時監(jiān)控;‘全要素是滿足自然資源管理從數(shù)量向數(shù)量、質(zhì)量和生態(tài)并重轉(zhuǎn)變的需要;‘全尺度則是為了獲取精度更高的影像,提升自然資源管理的精細化水平。”

隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和科學技術(shù)的不斷進步,各領(lǐng)域、各部門對衛(wèi)星遙感應(yīng)用提出了更加多樣化、精細化和高時效性的觀測需求。

2019年1月,作為自然資源部機構(gòu)改革工作中的一項重大舉措,自然資源部國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心正式掛牌成立。國土衛(wèi)星遙感中心整合了包括原國家測繪地理信息局衛(wèi)星測繪應(yīng)用中心在內(nèi)的部系統(tǒng)內(nèi)3家單位的衛(wèi)星遙感資源,由分散運行變?yōu)橐惑w化運作,主要負責自然資源陸地衛(wèi)星遙感應(yīng)用,為自然資源調(diào)查、監(jiān)測、評價、監(jiān)管、執(zhí)法提供衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)、信息及產(chǎn)品、技術(shù)和業(yè)務(wù)支撐,同時統(tǒng)籌海洋、林草衛(wèi)星遙感應(yīng)用需求。

機構(gòu)整合后,自然資源部現(xiàn)有一陸一海兩個衛(wèi)星中心,即國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心和國家衛(wèi)星海洋應(yīng)用中心,實現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)衛(wèi)星資源的集約和高效利用,為自然資源領(lǐng)域建立對地觀測體系奠定了良好的基礎(chǔ)。

王權(quán)表示,按照規(guī)劃,國土衛(wèi)星遙感中心擁有12顆在軌運行的陸地遙感衛(wèi)星,已經(jīng)具備對我國陸地國土2米級分辨率季度、亞米級分辨率和高光譜年度有效覆蓋約90%的觀測能力。“為了實現(xiàn)自然資源衛(wèi)星觀測‘全球、全天候、全天時、全要素、全尺度的目標,我們規(guī)劃了可見光、高光譜、合成孔徑雷達(SAR)、激光和重力等5個系列的衛(wèi)星,目前已經(jīng)在軌的有可見光和高光譜衛(wèi)星,激光載荷在資源三號03星、高分七號上實現(xiàn)了搭載。”

衛(wèi)星遙感應(yīng)用市場前景廣闊

在今年兩會上,王權(quán)帶來了一份關(guān)于完善我國空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的提案。針對衛(wèi)星遙感新發(fā)展階段如何“補短板、強能力”,他提交了“進一步加強陸地衛(wèi)星遙感觀測體系建設(shè)”的建議。

“我國衛(wèi)星事業(yè)的發(fā)展需要協(xié)調(diào)公益衛(wèi)星和商業(yè)衛(wèi)星兩條腿走路。”王權(quán)建議,在按計劃推進衛(wèi)星的立項、研制、發(fā)射和運營工作的同時,空基建設(shè)要不斷充實衛(wèi)星的類型和型譜,加強地面的同步接收能力,建立以公益遙感衛(wèi)星為主體、商業(yè)遙感衛(wèi)星為補充、共同組網(wǎng)協(xié)同觀測的發(fā)展模式。

除此之外,王權(quán)表示,遙感衛(wèi)星日常的調(diào)查監(jiān)測工作可以進一步豐富內(nèi)容,例如以第三次全國國土調(diào)查成果為本底,協(xié)調(diào)開展涉及山水林田湖草等地表覆蓋、土地利用方面的遙感監(jiān)測工作,充分發(fā)揮衛(wèi)星遙感全球性和客觀性技術(shù)優(yōu)勢,結(jié)合外業(yè)調(diào)查核查等工作,全面、準確、及時地掌握地表覆蓋、土地利用的分布和發(fā)展態(tài)勢,為國家糧食安全、氣候變化以及碳達峰、碳中和等,提供客觀、準確、權(quán)威的體系化數(shù)據(jù)、信息和服務(wù)。

隨著全球通信、導(dǎo)航和遙感衛(wèi)星在內(nèi)的全球衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)快速增長,空間基礎(chǔ)設(shè)施的完善為中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)應(yīng)用注入具大的活力,衛(wèi)星遙感應(yīng)用市場前景廣闊。在應(yīng)用服務(wù)方面,國產(chǎn)陸地衛(wèi)星遙感已逐漸融入自然資源管理主體業(yè)務(wù)和重大工程的工作流程,形成規(guī)模化、業(yè)務(wù)化應(yīng)用格局,為客觀、真實、準確、實時掌握自然資源基本情況和變化情況提供了重要技術(shù)保障,大幅提升了我國自主信息保障能力和獨立獲取全球空間信息的能力,相關(guān)成果直接服務(wù)于國民經(jīng)濟建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)。

深耕陸地衛(wèi)星遙感領(lǐng)域多年,王權(quán)認為,現(xiàn)有的光學衛(wèi)星數(shù)量不足,尤其是亞米級高分辨率的衛(wèi)星偏少、覆蓋率不夠高,地面接收能力跟不上衛(wèi)星的拍攝能力,應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)相對滯后,多傳感器數(shù)據(jù)融合處理能力弱等短板。“定量化對地觀測是自然資源衛(wèi)星遙感發(fā)展的必然趨勢,高光譜衛(wèi)星遙感應(yīng)用能力建設(shè)將是國土衛(wèi)星遙感中心當前的一項重要工作。”

聚焦“十四五”開局起步,王權(quán)表示,國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心將發(fā)揮好陸地衛(wèi)星遙感應(yīng)用“國家隊”的作用,加快自然資源衛(wèi)星遙感監(jiān)測監(jiān)管技術(shù)體系建設(shè),在自然資源調(diào)查監(jiān)測、耕地“非農(nóng)化”“非糧化”監(jiān)測、國土空間規(guī)劃及實施監(jiān)督等方面,充分發(fā)揮衛(wèi)星遙感的“基礎(chǔ)性、先行性”支撐作用,“用盡、用足、用好”衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)資源,服務(wù)國家生態(tài)文明建設(shè),更好地為高質(zhì)量發(fā)展提供衛(wèi)星遙感保障。