指向高階思維發(fā)展的表現(xiàn)性任務設(shè)計與實施

——以“焦耳定律”為例

顏石珍 張曉艷

(杭州市文海實驗學校,浙江 杭州 310018)

高階思維是指發(fā)生在較高認知水平層次上的心智活動或較高層次的認知能力,包括分析和解決問題能力、批判性思維能力、創(chuàng)造性思維能力和決策能力.布盧姆教育目標分類學(修訂版)將認知領(lǐng)域的學習結(jié)果分為知識和認知過程兩個維度,認知過程維度分為記憶、理解、應用、分析、評價、創(chuàng)造6個水平.[1]記憶、理解和應用,通常被稱為“低級思維能力”,分析、評價和創(chuàng)造,通常被稱為是“高階思維能力”.杜威認為高階思維的發(fā)生即是“反思—問題生成—探究、批判—解決問題”的過程.《普通高中物理課程標準》正式提出物理學科核心素養(yǎng),其中科學思維是基于經(jīng)驗事實建構(gòu)物理模型的抽象概括過程;是分析綜合、推理論證在科學領(lǐng)域的具體運用;是基于事實證據(jù)和科學推理對不同觀點和結(jié)論提出質(zhì)疑和批判,進行檢驗和修正,進而提出創(chuàng)造性見解的能力和品格.[2]

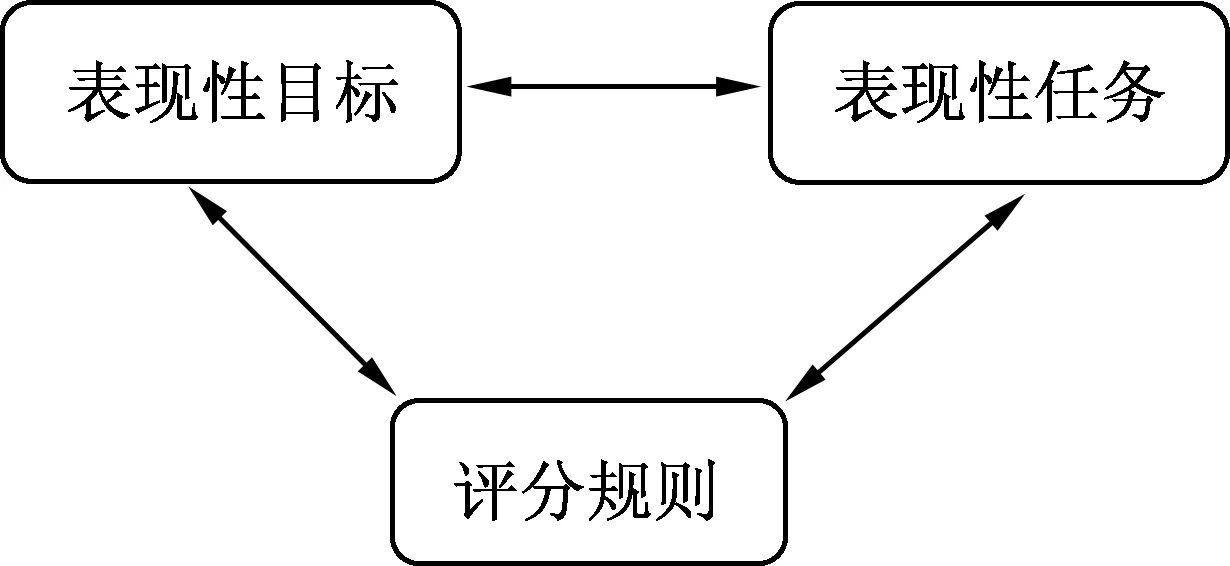

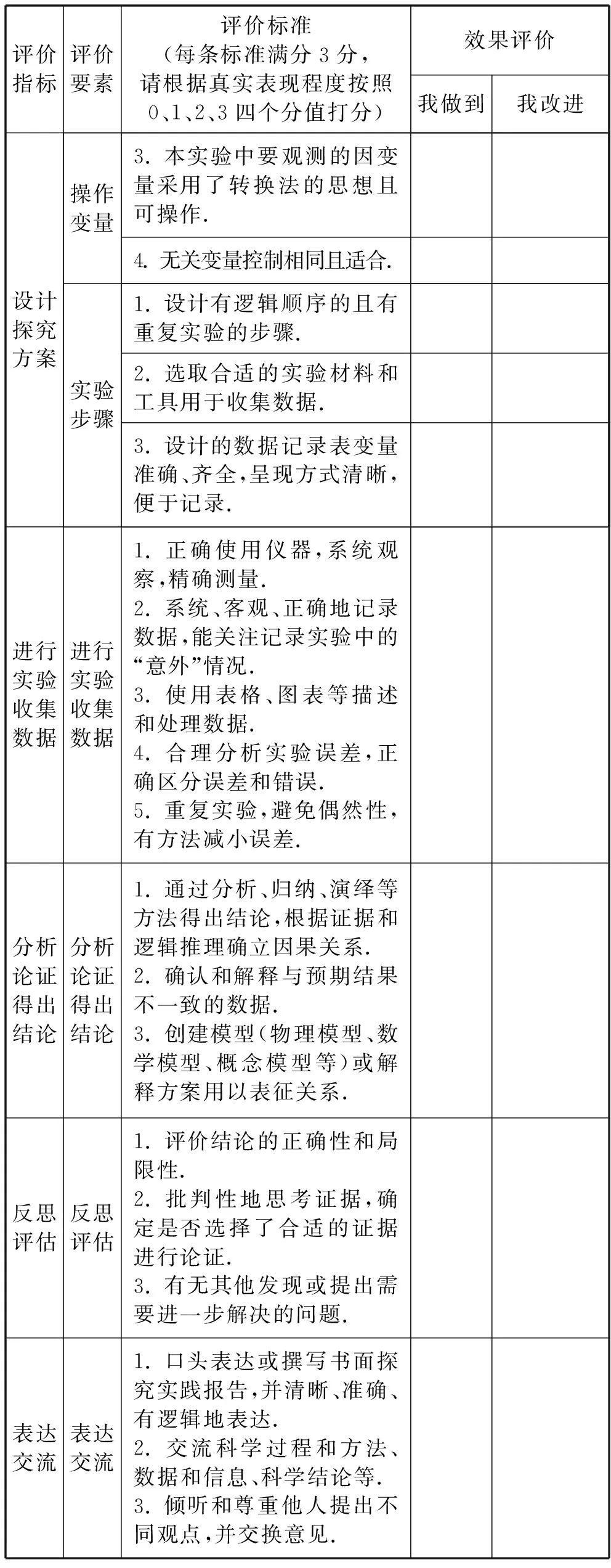

當下的教學有必要引入“表現(xiàn)性評價”促進學生的高階思維的培養(yǎng)和學科核心素養(yǎng)的落地.表現(xiàn)性評價是在盡量合乎真實的情境中,運用評分規(guī)則對學生完成復雜任務的過程表現(xiàn)或結(jié)果做出的判斷.[3]表現(xiàn)性評價三要素是指表現(xiàn)性目標、表現(xiàn)性任務、評價標準(評分規(guī)則)如圖1.

圖1 表現(xiàn)性評價三要素

“焦耳定律”描述的是電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的規(guī)律.生活中電流熱效應現(xiàn)象普遍,焦耳定律應用也非常廣泛.本次教學借助表現(xiàn)性評價的設(shè)計與實施以提升高階思維能力.首先建立一個指向高階思維和核心素養(yǎng)的表現(xiàn)性評價目標,其次設(shè)計聚焦高階思維的表現(xiàn)性任務,再次利用評價標準即評分規(guī)則進行評價.

1 設(shè)計指向高階能力的表現(xiàn)性目標

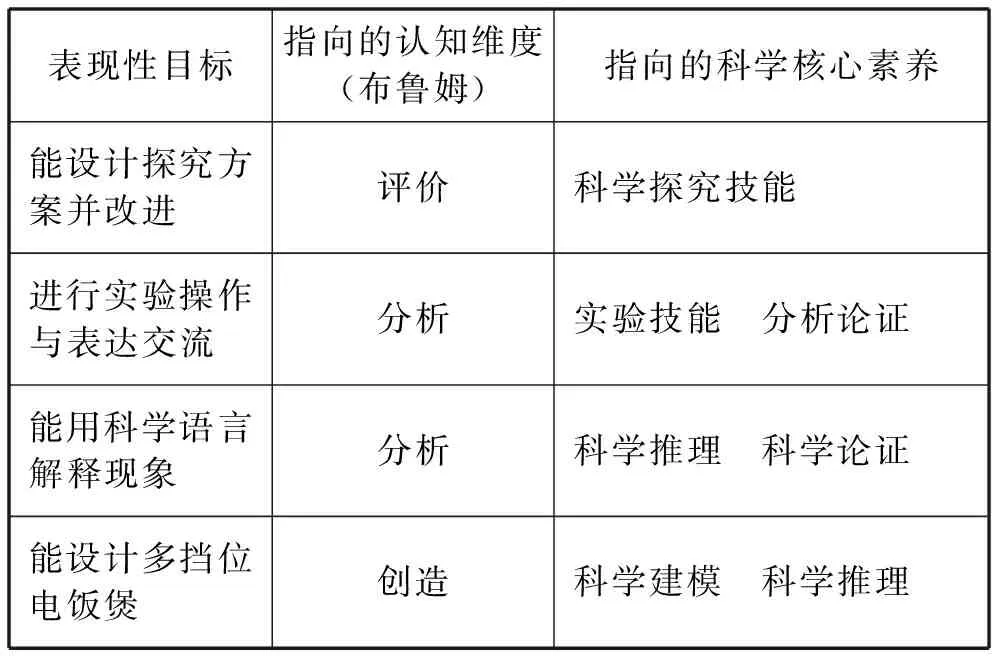

表現(xiàn)性目標指向高階思維和核心素養(yǎng),結(jié)合焦耳定律的內(nèi)容,設(shè)計表現(xiàn)性目標(見表1).

表1 表現(xiàn)性目標

2 設(shè)計與目標匹配的表現(xiàn)性任務

表現(xiàn)性任務應使學生展示他們所掌握的知識和技能,如用焦耳定律解釋生活現(xiàn)象.能在任務中展示深度學習,學生愿意主動參與,自主計劃,選擇適合的方案完成任務.如在研究電流熱效應效果時有多種轉(zhuǎn)換的方法.

基于對“焦耳定律”教學內(nèi)容的分析,設(shè)置表現(xiàn)性任務如圖2所示.

圖2 表現(xiàn)性任務

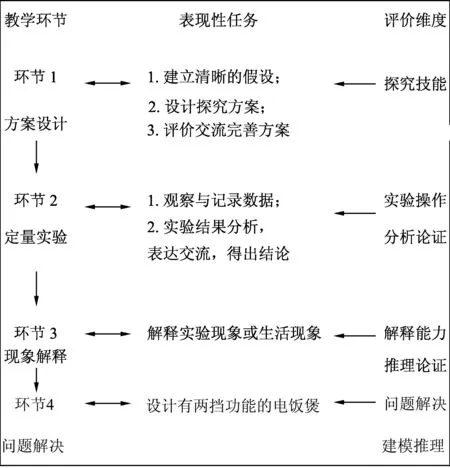

3 開發(fā)可觀測的評價標準

評價標準是對學生完成復雜任務的過程表現(xiàn)或結(jié)果需要達到的標準的設(shè)計.根據(jù)表現(xiàn)性目標和任務將評價分解為若干個評價指標,對每一指標的表現(xiàn)水平進行詳細的質(zhì)量表述,一般以評價量表的方式呈現(xiàn).

科學探究是指基于觀察和實驗提出問題、形成猜想和假設(shè)、設(shè)計實驗與制定方案、獲取和處理信息、基于證據(jù)得出結(jié)論并做出解釋,以及對科學探究過程和結(jié)果進行交流、評估、反思的能力.根據(jù)探究要素設(shè)計評價量表(見表2).

表2 評價標準

續(xù)表

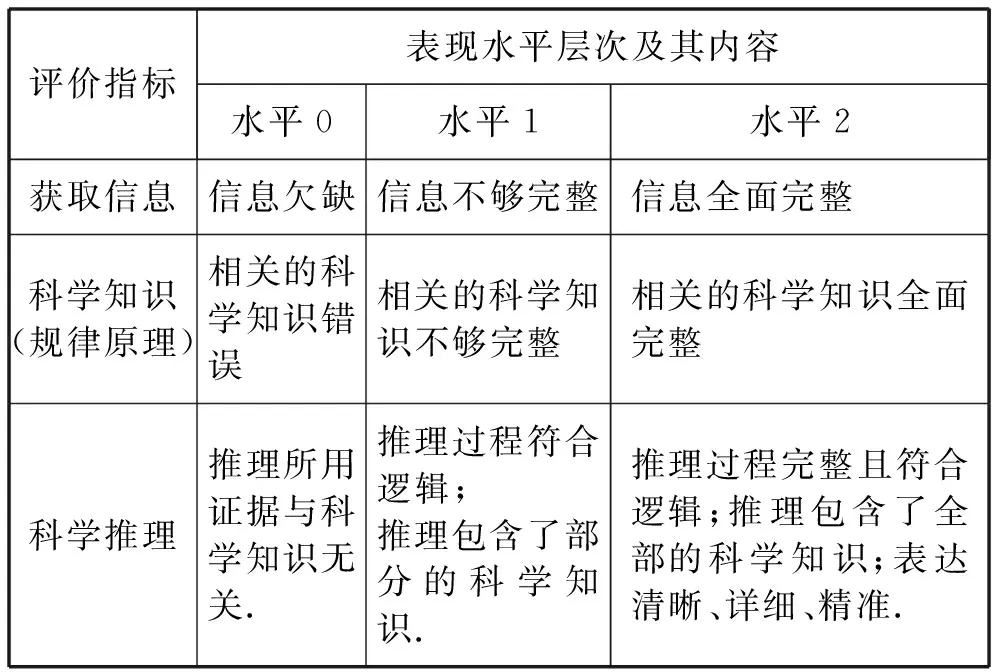

科學解釋是指基于經(jīng)驗事實,運用科學知識和科學推理解釋實驗中或生活中的科學現(xiàn)象.

設(shè)計科學解釋的評價量表(見表3).

表3 科學解釋的評價量表

4 教學過程

4.1 創(chuàng)設(shè)情境,提出問題

教師:給鉛筆芯通電,請預測會有什么現(xiàn)象產(chǎn)生?

學生:發(fā)熱或者燒斷.

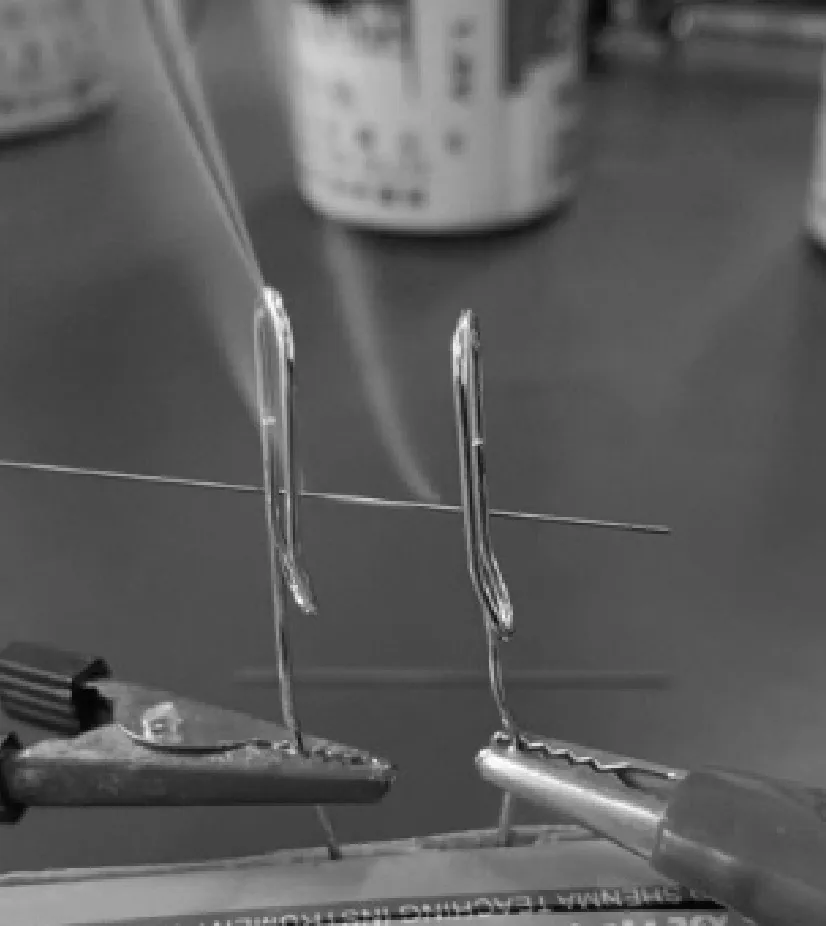

教師演示:將0.5 mm的HB鉛筆芯接入9 V的電路中,現(xiàn)象如圖3-5所示.

圖3 鉛筆芯冒煙

觀察現(xiàn)象:開始時鉛筆芯冒出白煙,然后導電部分逐漸變紅,發(fā)出耀眼的白光.

教師:鉛筆芯發(fā)熱發(fā)光,能量是如何轉(zhuǎn)化的?

學生:電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.

除了發(fā)光發(fā)熱外學生還疑惑:鉛筆芯為什么會冒白煙?

教師提供資料:鉛筆芯的成分是石墨和黏土,根據(jù)石墨的含量不同分為2B/HB/2H等,這些粉末狀的材料是利用膠水粘起來的.石墨的熔點為3650 ℃以上,黏土的熔點為1700 ℃以上.膠水不到100 ℃即可熔化.

教師:根據(jù)以上信息請做出合理的推斷和提出科學問題.

學生:電流通過鉛筆芯發(fā)熱,白煙可能是膠水熔化揮發(fā)或者灼燒形成.發(fā)熱溫度升高,放熱發(fā)光.那么電流通過導體發(fā)熱多少與哪些因素有關(guān)?

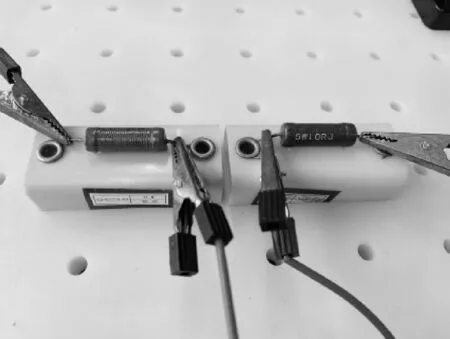

再次體驗:每個小組將5 Ω和10 Ω的定值電阻接入電路,利用感溫片包裹輔助觀察發(fā)熱情況.在串聯(lián)電路中10 Ω電阻的感溫片先變色.如圖6、7所示.

圖6 串聯(lián)電阻

確定研究問題:電流通過導體產(chǎn)熱多少與哪些因素有關(guān)?

4.2 實驗探究,發(fā)現(xiàn)規(guī)律

4.2.1 建立假設(shè),清晰描述自變量與因變量

影響通電導體發(fā)熱的因素有電流大小、電阻大小、通電時間.請學生建立假設(shè)并說明建立該假設(shè)的依據(jù),依據(jù)來自生活經(jīng)驗或?qū)嶒炗^察等.

假設(shè)1:通電時間越長,導體產(chǎn)熱越多.依據(jù)是生活中燒水時間越長水溫越高水吸熱越多表示電熱絲產(chǎn)熱越多.假設(shè)2:通電導體電流越大,產(chǎn)熱越多.依據(jù)是電流越大,做功越多,電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能越多.假設(shè)3:導體的電阻越大,產(chǎn)熱越多.依據(jù)是電阻越大阻礙越大,產(chǎn)熱越多.

4.2.2 設(shè)計、評價、完善方案

提供器材有:電源、導線、開關(guān)、定值電阻、滑動變阻器、溫度計、水、變溫貼等.

呈現(xiàn)設(shè)計要求:閱讀評價量表中關(guān)于方案設(shè)計部分,理解評價標準.然后根據(jù)以下4個問題和要求設(shè)計實驗.① 自變量如何改變;② 因變量如何觀察;③ 無關(guān)變量如何控制;④ 多次或重復實驗如何實現(xiàn)? 畫出電路圖和實驗示意圖,并寫出實驗步驟.

學生呈現(xiàn)假設(shè)2的設(shè)計思路如下.① 自變量改變:通過滑動變阻器改變電路的電流,如I1=0.1 A和I2=0.2 A; ② 因變量觀測:變溫貼顯色法如圖7; ③ 加熱水測溫法如圖8、9所示;④ 無關(guān)變量控制:同一定值電阻(10 Ω)、通電時間相同(2 min);⑤ 多次或重復實驗:改變電流重復實驗以減小誤差或避免偶然性.

圖8 加熱水初溫

評價方案:利用評價量表作為學習支架,小組合作交流自主評價,用紅色筆完善不足的地方.

教師:閱讀書本實驗方案,與我們基于單一變量設(shè)計的實驗方案進行對比,發(fā)現(xiàn)不同與優(yōu)勢.

學生:書本把3個實驗假設(shè)整合到一套實驗中,大大提高了實驗的效率.利用煤油的體積變化來顯示因變量的變化.

4.2.3 從定性到定量的實驗進階

教師:變溫貼變色法、煤油體積膨脹法、加熱水測溫法有何區(qū)別?

學生:有定性研究和定量研究的區(qū)別.定量研究方便找出電熱絲產(chǎn)熱與各因素之間的定量關(guān)系.

教師:如果進行定量研究,如何改進才可減小誤差?

學生:測量水的升溫過程中,沒有考慮壺身的吸熱和向空氣中散熱的差異.為了減小誤差需要做好保溫措施.

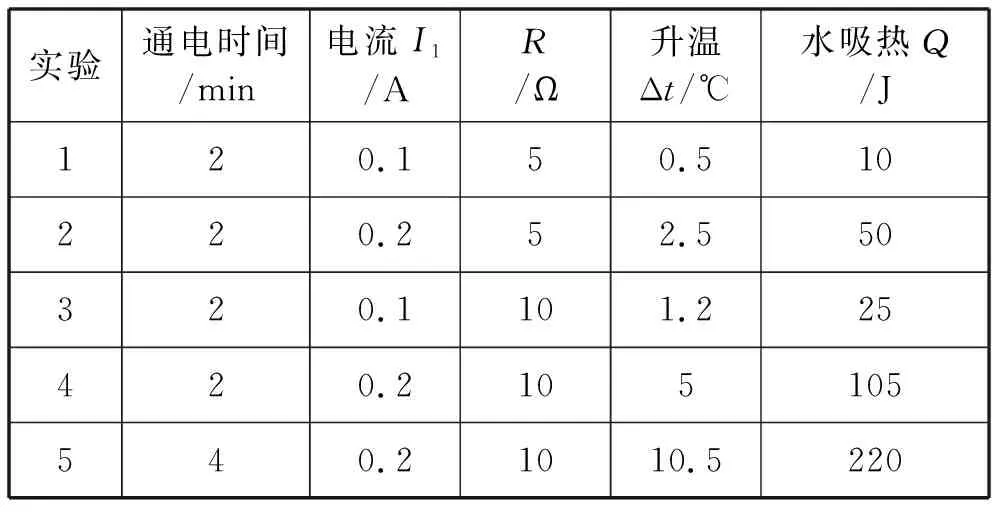

學生實驗操作,采集數(shù)據(jù)并記錄(見表4).

表4 實驗數(shù)據(jù)采集

實驗結(jié)果分析:當電流變?yōu)?倍時,導體產(chǎn)熱接近4倍.電阻變?yōu)?倍時,導體產(chǎn)熱也接近2倍,當通電時間變?yōu)?倍時,導體產(chǎn)熱也接近2倍.

實驗結(jié)論:電流通過導體產(chǎn)熱的多少與電阻和通電時間成正比,和電流的平方成正比.

4.3 遷移運用,問題解決

4.3.1 現(xiàn)象解釋

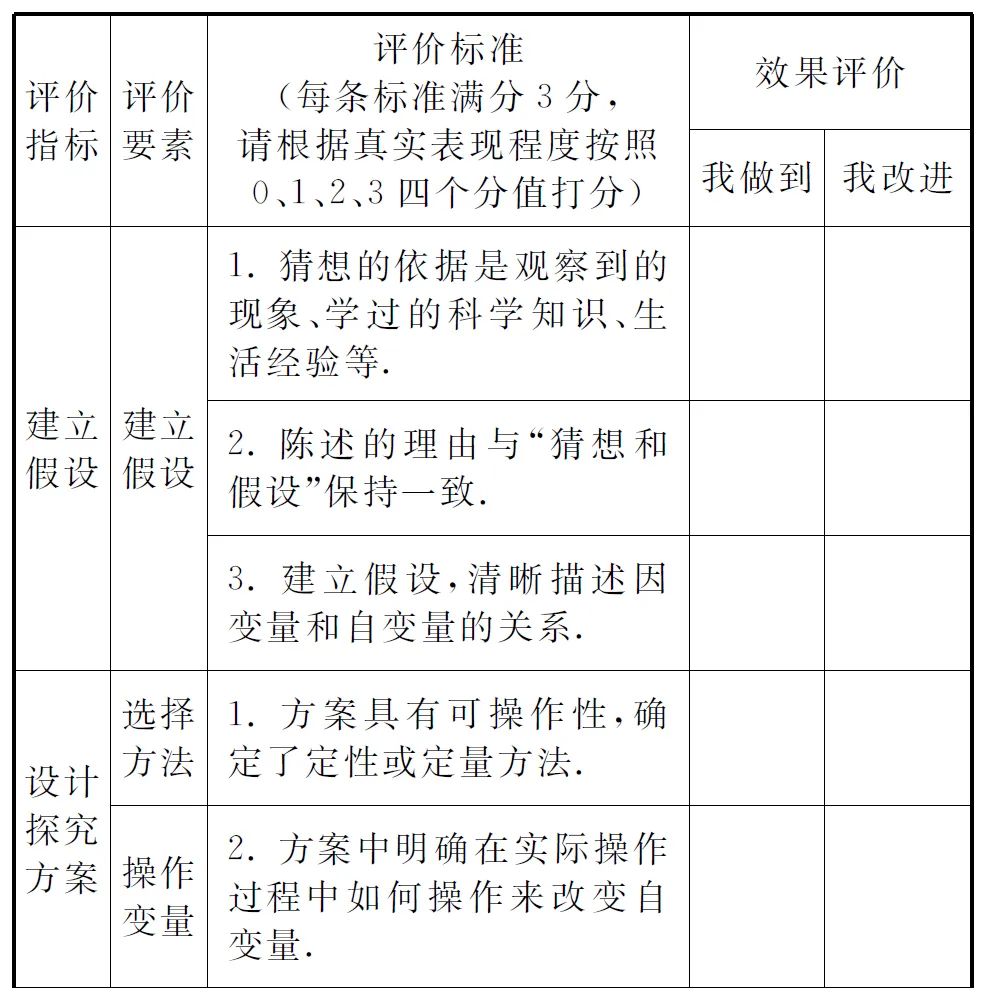

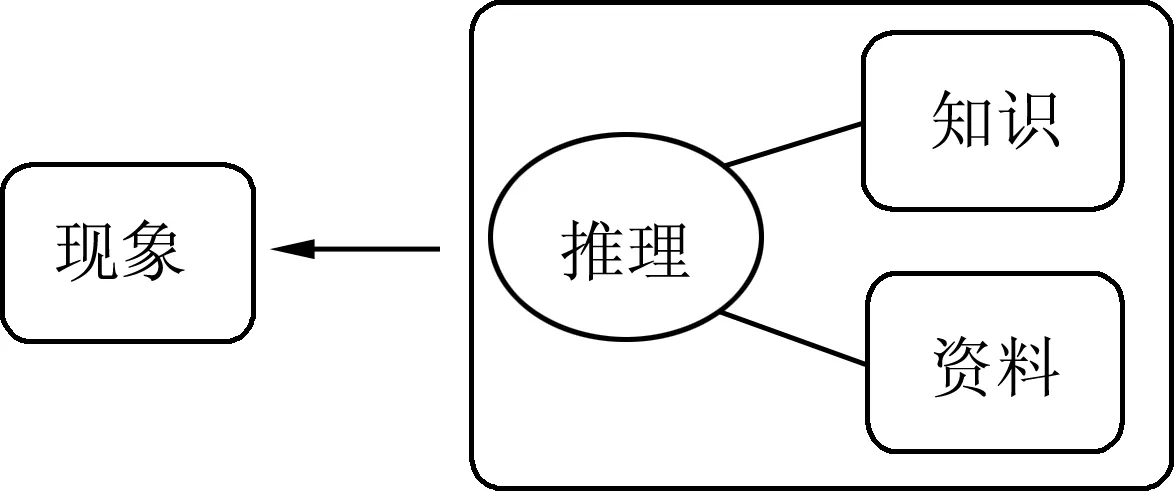

引導學生學習PTDR解釋框架和評價量表.PTDR框架即指“現(xiàn)象—理論—資料—推理”,如圖10所示.資料是通過對現(xiàn)象的分析獲取的事實信息,科學知識包括概念、規(guī)律、理論等,然后利用資料和科學知識進行推理.

圖10 PTDR解釋框架

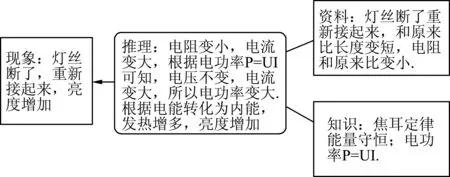

生活現(xiàn)象:燈絲斷了,重新搭接后,發(fā)光越來越亮,為什么?

引導學生解釋,并利用評價量表進行自我評價.師生交流改進后的解釋如圖11所示.

圖11 生活現(xiàn)象解釋

科學解釋不是科學理論和科學資料的隨意堆砌,而是符合邏輯關(guān)系的推理過程.借助PTDR解釋框架作為顯性化腳手架支持,有利于科學解釋能力的培養(yǎng).

4.3.2 問題解決

任務呈現(xiàn):請設(shè)計一個具有保溫和加熱兩擋功能的電飯煲,要求加熱擋的功率為1000 W,保溫擋的功率為400 W,電路如何設(shè)計?電阻絲需要滿足怎樣的規(guī)格要求?

學生設(shè)計方案(略).

學生討論交流,分析每種方案的優(yōu)缺點.方案4體現(xiàn)了學生的創(chuàng)意思維.

5 總結(jié)與反思

5.1 深刻理解高階思維與表現(xiàn)性評價的關(guān)系

科學教學需要讓學生在學習歷程中建立起科學觀念和思維方法,形成對科學的認識和理解并能運用科學知識解決問題.傳統(tǒng)筆紙測試難以檢測學生所有的能力,特別是高階思維以及社會性發(fā)展能力.表現(xiàn)性評價運用實踐性的任務評價學生運用知識解決問題的能力,是高階能力評價的有效選擇.科學中的高階思維常表現(xiàn)在科學建模、科學推理、科學論證過程中運用分析綜合、抽象概括、歸納演繹、質(zhì)疑創(chuàng)新等思維方法.所以在設(shè)計表型性評價時需要充分挖掘科學中的高階思維,讓學生在解決問題過程中實現(xiàn)核心素養(yǎng)的提升.

5.2 合理設(shè)計表現(xiàn)性目標和表現(xiàn)性任務

表現(xiàn)性目標是回答評什么的問題,體現(xiàn)高階認知,對接科學核心素養(yǎng).表現(xiàn)性任務是回答用什么評的問題.任務兼顧過程與結(jié)果,學生經(jīng)歷展示任務完成的整個過程,而不是僅僅給出一個答案,如完整的實驗探究須經(jīng)歷從方案設(shè)計到數(shù)據(jù)采集到結(jié)論得出以及表達交流等過程.任務強調(diào)情境的真實性和開放性,需要綜合運用科學知識解釋生活現(xiàn)象或創(chuàng)造方案以解決問題.如設(shè)計不同擋位的電飯煲可以用串聯(lián)電路也可以用并聯(lián)電路.學習者的學習動機會隨著任務的真實性程度提高而變強.表現(xiàn)性任務還須具有探究學生知識建構(gòu)、觀察學生思維層次與策略的功能.

5.3 充分發(fā)揮評價標準(評分規(guī)則)的作用

評價標準不僅是教師評價任務的工具,也是學生自我評價的支架,幫助學生明確學習需要達到怎樣的程度,目前已經(jīng)達到哪一程度.評分規(guī)則須清晰易懂,便于引領(lǐng)和促進學生的學習.評價過程也是自我改進和自我反思的過程,如探究評價量表明確了每一步探究技能所需要達到的要求,當學生進行了學習和反思后,該探究方法可以遷移到下一次的探究中.和教師點評相比,學生間的互評也更加平等,互評還可以加深對評分規(guī)則內(nèi)涵的理解,因為同伴不僅評分還要解釋給出這個分數(shù)的依據(jù)和標準,以及哪里需要改進.基于標準的評價增加了生生交流的機會,同時也保障了生生之間交流的有效性.