波的干涉實驗創新與演示

沈旭東 鄭玲玲

(1. 浙江省吳興高級中學,浙江 湖州 313000; 2. 浙江省湖州市舊館中學,浙江 湖州 313000)

波的干涉演示實驗出自人教版高中物理選修3-4第12章第4節“波的衍射與干涉”一課中,其授課對象是高二年級選考學生.在學習本堂課之前,學生已經學習了波的形成和傳播,波的圖像以及波長、頻率和波速等內容,對機械波的基本理論內容已經有了一定的認識.在此基礎上學習波的干涉也符合教學循序漸進的原則.但該堂課的難點在于,波的干涉現象是一個動態的過程,在日常生活中也不常見.學生對其缺乏主觀的認知,教師很難通過描述、聯想和圖片展示等教學手段,使學生建立波的干涉這一抽象模型.故對于波的干涉內容的教學,常常采用實驗演示與理論分析相結合的授課方式.

1 實驗創新要點

演示波的干涉的傳統實驗儀器是發波水槽.它由電機帶動振針在水面上產生水波進行實驗.但該儀器具有以下一些缺點.一是儀器較為笨重且不環保.儀器以水作為介質,裝滿水后不便于帶入教師課堂進行展示.實驗結束之后水只能倒掉,造成水資源浪費.二是受限于課堂上的視角,學生無法直接俯視觀察,需要借助投影設備間接成像.由于水是無色透明的液體,投影出來的圖像往往不清晰.三是儀器斷電后圖像馬上消失,無法將圖像保留用作課堂講解素材.四是振動的頻率、振幅等參數難以調節,讓該實驗缺少普適性.

為了改進這些缺點,本實驗演示著重從3個方面進行了改進.一是將振動介質由水改為硅膠彈性薄膜,并利用彩砂間接呈現干涉條紋,圖像更為清晰,斷電之后圖像依舊存在.在振動的薄膜上撒上彩砂后,彩砂會逐漸堆積在振動減弱點,顯示出有色條紋,而沒有彩砂的堆積的地方是振動加強點,會顯示出空白條紋.二是框架和彈性薄膜可以拿下和替換.既方便給學生直接觀察,又能保留實驗圖像用于之后的對比和課堂講解.三是對波源進行改進.采用正弦發生器與振動器的組合作為波源,使得波源頻率和振幅等參數可調,將干涉現象從定性演示推向半定量探究,有助于學生探究和理解干涉的條件和原理.

2 實驗器材

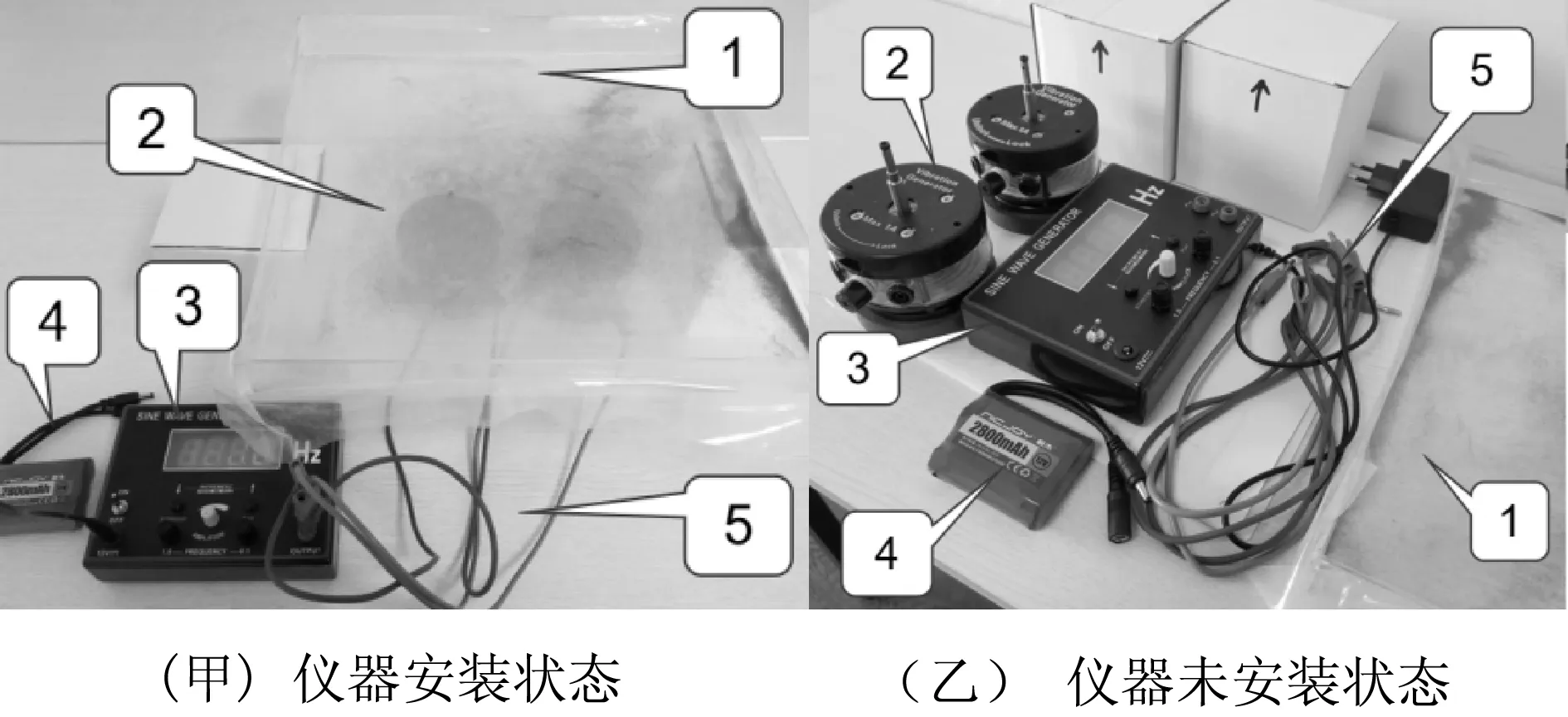

實驗儀器的結構如圖1(甲)和(乙)所示,對圖中的注釋的說明如下.

① 無底無蓋亞克力板框架,底面張緊有一張0.1 mm厚度的硅膠彈性薄膜,上撒彩色細砂用以顯示干涉條紋.另有多個備用.

② 振動器若干個,作為波源.

③ 正弦信號發生器若干個,可調節輸出的正弦交流電的頻率與振幅.

④ 12 V直流電源,用于給正弦信號發生器供電,也可使用220 V變壓插頭直接供電.

⑤ 導線和備用的220 V變壓插頭.

圖1 實驗儀器

3 實驗方案設計

本實驗利用控制變量法,引導學生探究干涉與振幅、頻率、相位差之間的聯系,理解干涉條紋形成原理.如表1所示,演示實驗共分為7組,前5組用于探究干涉的條件,第1、5、6組用于探究干涉條紋分布規律與形成的原理,實驗7用于激發學生課后探究的興趣.

表1 實驗設計方案

4 實驗教學過程

將儀器安裝調試到位,首先進行實驗1的演示,作為基礎對照組.

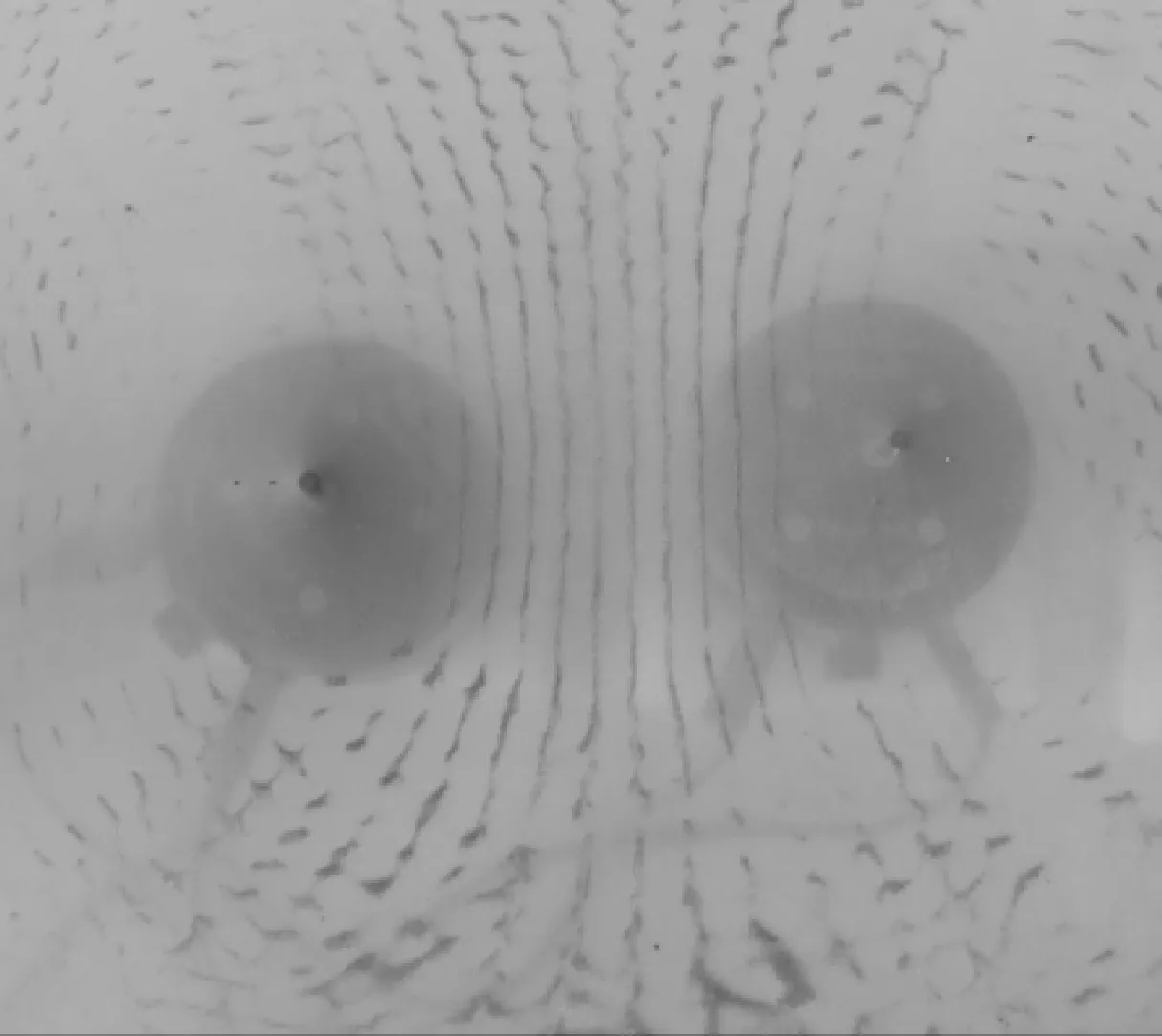

實驗1:在薄膜上標記A、B兩點,保持波源位置在A、B點不動.將細沙均勻的撒在薄膜上,對兩個波源輸入由同一個正弦信號發生器產生的信號,頻率設定為250 Hz.可觀察到穩定的干涉條紋(如圖2所示).此時應引導學生判斷彩砂條紋和空白條紋哪處是振動加強點,哪處是振動減弱點.

圖2 實驗1圖樣

4.1 探究干涉的條件

演示實驗1之后,引導學生猜想發生干涉的條件是什么.學生可能會提出各種猜測,例如頻率相同、波源位置固定、振幅大小恒定以及頻率高低等.對于以上可能的猜想,分別用實驗2、實驗3、實驗4和實驗5進行演示和驗證.

實驗2:保持波源位置在A、B點不動.利用兩個正弦發生器,分別對兩個波源輸入信號,先同時設定為250 Hz,打開開關后觀察到干涉條紋,關閉開關,將其中一個頻率變為300 Hz.打開開關后,干涉條紋消失,撒上一些砂子,依舊沒有條紋(如圖3所示).說明頻率不同的波不能發生干涉.

實驗3:保持波源位置在A、B點不動.對兩個波源輸入由同一個正弦信號發生器產生的信號,頻率設定為250 Hz.待圖像穩定后,不斷移動B處波源的位置,可以觀察到干涉條紋消失(如圖4所示),這是由于相位差不恒定導致的.

圖3 實驗2圖樣

實驗4:保持波源位置在A、B點不動.對兩個波源輸入由同一個正弦信號發生器產生的信號,頻率設定為250 Hz.打開開關后,不斷增大正弦信號發生器產生的振幅,觀察發現干涉條紋不發生變化(如圖5所示),證明振幅不影響干涉.

圖5 實驗4圖樣

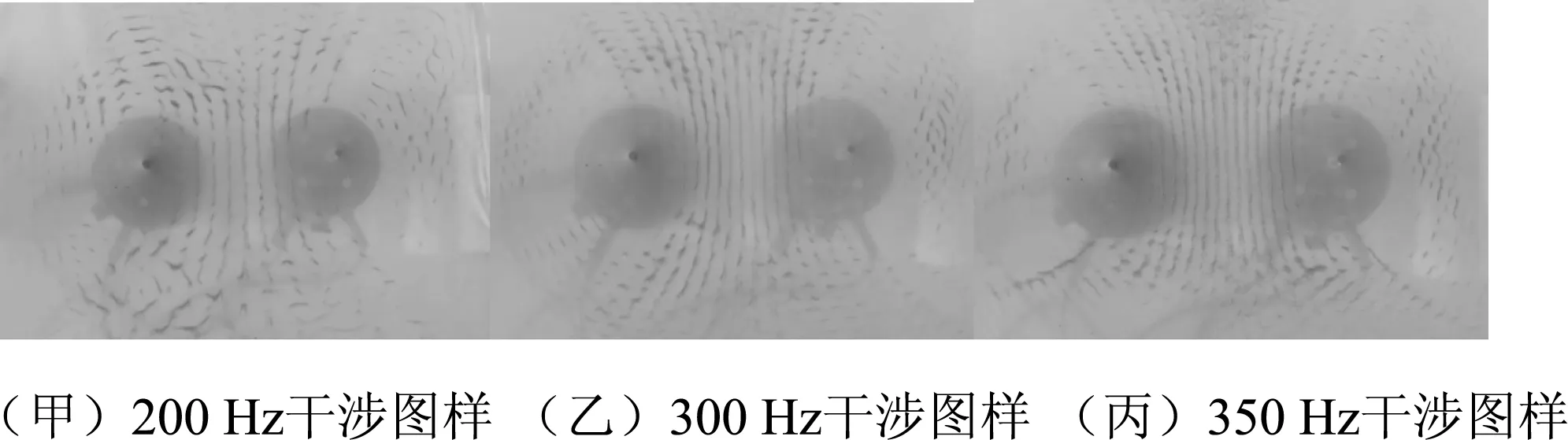

實驗5:保持波源位置在A、B點不動.對兩個波源輸入由同一個正弦信號發生器產生的信號.將輸入頻率設定為為250 Hz,產生干涉條紋;將輸入頻率改為200 Hz,產生新的干涉條紋[如圖6(甲)所示];輸入頻率改為300 Hz[如圖6(乙)所示],再次產生新的干涉條紋;輸入頻率改為350 Hz,依舊能產生新的干涉條紋[如圖6(丙)所示],證明只要頻率相同,不管何種頻率的波都能發生干涉.

圖6 實驗5圖樣

實驗小結:通過以上5組演示實驗,可以驗證波的干涉條件是頻率相同和相位差恒定.

4.2 探究干涉條紋形成的原理

對實驗5得到的多組圖像進行對比,結合實驗6定量改變波源的相對距離,來探究干涉條紋形成的規律和原理.

實驗5圖像對比:將200 Hz、250 Hz、300 Hz、350 Hz的干涉條紋對比(如圖7所示),在波源位置不變的情況下,頻率越大的波其干涉條紋越密,干涉條紋的間距越小.

圖7 不同頻率下的干涉圖樣對比

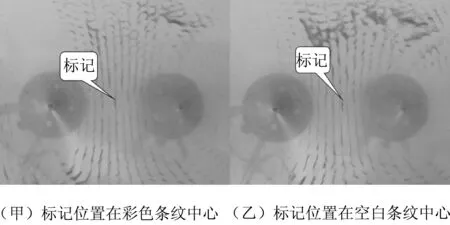

實驗6:保持250 Hz的頻率,打開開關,出現穩定的干涉條紋.用記號筆記錄某條彩色條紋中心的位置[如圖8(甲)所示],將右邊振動器的位置向左移動一段距離,觀察此時標記的位置指示在空白紋的中心[如圖8(乙)所示].再將右邊振動器的位置向左移動一段距離,可以觀察到標記的位置又指示在彩色條紋的中心.

圖8 實驗6圖樣

實驗小結:利用該實驗的現象,再結合課本上波的干涉示意圖,可向學生解釋干涉條紋形成的原理.當顯示彩色條紋時,說明兩列波在標記點處疊加后振動減弱,當波源靠近半個波長的距離后,該處振動疊加后變為加強點,也就顯示為空白條紋.進一步總結后可以得出以下結論:當某點距離兩個波源的波程差為波長整數倍時,該點為振動加強點;波程差為半波長的奇數倍時,該點為振動減弱點.該原理也可用在光的雙縫干涉實驗中輔助教學.

4.3 拓展演示

進一步演示3個波源的干涉,該演示現象非常美觀,可用于加深學生對干涉現象的理解,開拓學生的思維,激發學生探究的興趣.

實驗7:將250 Hz的3個波源成正三角形放置.打開開關后,形成穩定的蜂窩狀條紋,這說明多個同頻波源也可以發生干涉(如圖9所示).

圖9 實驗7圖樣

實驗小結:對于學生在課堂中可能會提出與干涉相關的問題,可以引導學生利用這套儀器自主設計探究過程,培養其自主解決問題的能力.

5 實驗評價與反思

該創新實驗將課本上的簡單演示做了細化和深入,利用半定量實驗一步步揭示自然規律的奧秘,重在引導學生發現問題和探究問題角度去看待問題,體現了物理探索的本質.

但該實驗也有需要改進之處.首先是裝置一體化還不完善,需要教師花費時間連接和調試.再者,實驗過程中需要借助彩砂間接呈現干涉條紋,受材料固有頻率影響,高頻下砂子振動太弱,條紋無法顯現.另外,受框的大小的限制,低頻下機械波會在框邊緣反射回來形成明顯的駐波,從而影響實驗現象.為了保證實驗效果,頻率需控制在150 Hz-400 Hz的范圍內.針對以上幾點的不足,還需要對此創新教具進行深入和持久的探索.