我國企業社會責任報告披露研究

張艷艷

摘 要:企業是一個以營利為目的的組織,但在社會大系統中,企業也是社會的“企業公民”。隨著經濟和社會的快速發展,企業發展中引起的一系列勞工糾紛社會問題、資源環境等外部性問題逐漸突出,為深入落實科學發展觀,國資委、資本監管部門開始加強對企業的外部監管,發布相應的指導意見,鼓勵相關企業定期向社會披露企業社會責任報告。相比于發達國家,我國企業社會責任發展起步晚,相關理論研究尚處于起步階段且政出多門,存在相關政策要求不統一、報告編制不規范等各種問題需要研究解決。本文基于我國企業發布的大量社會責任報告數據,并結合社科院企業社會責任研究中心、《WTO 經濟導刊》等多家社會責任報告研究課題組研究數據,總結我國企業社會責任報告披露現狀,分析其中存在的問題,并基于此提出改善我國企業社會責任報告披露、促進我國企業社會責任健康發展的建議與對策。

關鍵詞:CSR;企業社會責任;企業社會責任報告;披露;建議與對策

中圖分類號:F279.23 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2021)05(a)--04

2006年9月25日深交所發布《上市公司社會責任指引》,首次將“社會責任”相關要求引入上市公司,要求上市公司應當在追求經濟效益、保護股東利益的同時,注意履行相關責任,提倡上市公司內部建立社會責任制度,定期檢查和評價公司社會責任制度的執行情況和存在的問題,形成社會責任報告,并與年度報告同時披露;2008年初國資委發布了《關于中央企業履行社會責任的指導意見》,意見要求各中央企業樹立和深化社會責任意識,建立社會責任報告制度,并定期對外發布,主動接受多方利益相關者的監督,發揮中央企業履行社會責任的表率作用;之后上交所的《上市公司環境信息披露指引》也為上市公司的社會責任披露給出了指導意見。中國社科院也成立了企業社會責任研究中心,從2009年開始對此進行專項調查研究,并公開發布《企業社會責任藍皮書》,通過收集國內企業社會責任報告數據,評價分析中國百強企業的社會責任管理及信息披露水平,辨析我國整體推進企業社會責任發展的進程階段。理論界大量的學者也對此展開了多視角研究,推動了企業社會責任在我國的發展,但整體上我國企業社會責任發展起步較晚,重要的相關學術研究成果少,而且在實際推進中存在政出多門、政策要求不統一、報告編制不規范等各種問題,需要研究解決。

1 企業社會責任報告的含義

“企業社會責任”(Corporate Social Responsibility,CSR)一詞最早在1924年由英國學者歐利文·謝爾頓提出,但系統的定義最早是由被稱為“企業社會責任之父”的Bowen(1953)所提出[1],Bowen認為企業有責任按照社會整體的目標和價值觀的原則來制定企業政策、目標、進行決策并采取行為。隨后的幾十年中,在學術界不斷深化對企業社會責任研究,現在社會各界普遍認為,企業社會責任的形成是商業文明演進的結果,企業社會責任要求企業必須超越唯利潤至上的傳統經營理念,企業不僅要創造利潤對股東負責、對員工合法權益負責,還要兼顧對消費者、社區、環境及整個社會的責任。企業社會責任強調要企業在自身發展過程中對環境、消費者以及整個社會的價值與貢獻。

企業社會責任報告(簡稱CSR報告)是企業社會責任會計的產物,是企業社會責任履行情況的重要信息載體,溝通企業和各利益相關方,也彰顯出企業經營發展的理念。據調查,不同組織對于社會責任報告名稱的使用也不盡相同,如:“可持續發展進展報告”“企業公民報告”“企業社會責任報告”“環境、社會和治理報告”或“環境、社會及管治報告”等。目前企業社會責任報告的含義尚未統一,有學者認為,企業社會責任報告指的是企業向多方利益相關者披露其經營活動情況對經濟、環境、社會所造成的影響,反映企業經營發展的理念與戰略;也有學者認為企業社會責任報告是一種反映企業與社會責任關系的報告;而全球報告倡議組織(GRI)認為可持續發展報告應合理反映組織的經濟、環境和社會影響,并影響利害關系人的評估和決策。

雖然理論界和企業界對于企業社會責任報告的含義詮釋不同,但從根本上來講,都強調企業通過報告形式,披露自身經營發展對經濟、環境和社會帶來的影響,并以此提升企業的形象,創造可持續發展的能力。

2 企業社會責任報告編制依據

企業社會責任報告的編制離不開相應的標準和原則指導,為推動企業社會責任發展,相關國際組織建立了多種社會責任報告編制標準和框架。根據其影響力和標準不同,主要分為以下三種報告模式:SAI發布的SA8000標準、全球報告倡議組織(GRI)發布的GRI報告框架以及社會倫理責任協會發布的AA1000認證標準。SA8000側重于生產環境和勞工條件,主要體現對企業員工利益維護的評價;GRI報告框架主要關于可持續發展;AA1000標準傾向于社會責任報告審計方面的認證標準[2]。在企業社會責任報告評價體系的建立過程中,經合組織(OECD)、國際標準化組織(ISO)等都陸續發布了社會責任報告編制指南和標準,我國國務院國資委、社科院、交易所等也相繼出臺了國內企業社會責任報告編制指引。

目前我國企業編寫社會責任報告時主要編制依據有GRI《可持續發展報告指南》、社科院《中國企業社會責任報告編寫指南》、國資委《關于中央企業履行社會責任的指導意見》、深交所《上市公司社會責任指引》、上交所《上市公司環境信息披露指引》、港交所《環境、社會及管治報告指引》以及國際標準化組織《ISO26000》等。全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》(G4)為被參考最多的依據,其次為中國社科院指南,體現了我國企業社會責任報告編制除了參照政府和權威研究部門指南之外,也非常重視與國際標準的接軌程度。

3 我國企業社會責任報告披露現狀及問題

21世紀初“企業社會責任”在我國還是一個陌生的概念,我國企業社會責任發展總體上起步時間較晚,但發展速度較快。尤其是近十年來在我國政府、行業協會、資本市場監管部門以及社會密切關注的壓力下,有越來越多的企業開始以各種形式對外披露社會責任報告,報告的披露數量快速上升。本文基于我國企業發布的大量社會責任報告數據,并結合社科院企業社會責任研究中心發布的《中國企業社會責任報告藍皮書》《WTO 經濟導刊》連續多年發布的《金蜜蜂中國企業社會責任報告研究》、胡潤研究院《2020中國企業社會責任白皮書》等多家社會責任報告研究課題組研究數據,總結我國企業社會責任報告披露情況如下。

3.1 企業社會責任報告披露總量

自2006年深交所發布社會責任指引文件,引導上市公司積極踐行社會責任,報告披露數量總體上呈現逐年增長趨勢。2006年也可以說是企業社會責任報告的開元之年,中國企業社會責任報告披露數量從當年的32份,到2009年增長到627份,經歷“井噴”發展后,呈現穩步發展態勢,據統計到2019年中國企業社會責任報告披露數量為2030份[3]。這一數據增長表明我國在政府、行業協會、資本市場監管部門以及社會各界組織機構的推動下,我國企業社會責任整體發展迅速。

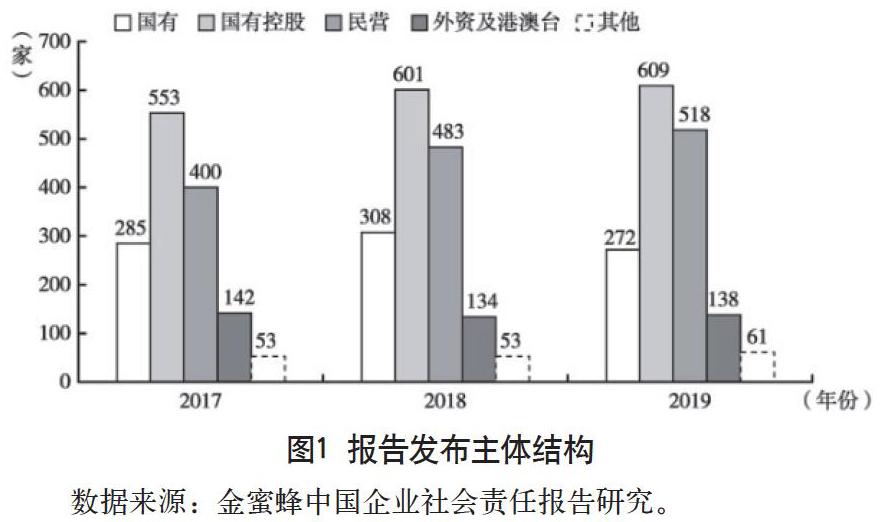

3.2 企業社會責任報告發布主體結構

據統計,2019年在企業社會責任報告發布主體中,國有及國有控股企業有881家(占比55.13%),民營企業有518家(占比32.42%),外資及港澳臺企業有138家(占比8.64%),如圖1所示。這表明我國企業社會責任報告發布主體多元化,國有企業及國有控股企業占據多數,而民營企業的發布數量也在不斷上升,呈現“國企引領、民企緊跟”的特點[4]。從公司性質來看,在企業社會責任報告發布主體中,上市公司為1321家(占比82.67%),非上市公司為277家(占比17.33%),上市公司發布報告數量和比例逐年遞增明顯,這表明在相關行業、資本監管部門的政策指引和約束下,上市公司的企業社會責任感進一步增強。但整體上,還有很長的路要走,從A股上市公司企業社會責任報告的披露來看,相關機構數據顯示,2018年滬深兩市共披露了851份企業社會責任報告,以截至2019年7月31日(上市公司企業社會責任報告基本披露時)的滬深兩市3682家上市公司為例,披露比例僅為23%[5]。

3.3 企業社會責任報告披露內容與質量

履行企業社會責任,并對外披露相關報告,對于企業樹立良好公眾形象、改善內部管理具有重要意義。但目前由于社會責任報告的披露很大程度上是基于自愿進行的,且不同行業、不同性質的企業社會責任報告的內容及其指標有一定的差異,尚無統一的標準對其進行規范,因此報告質量參差不齊、無法保證。縱觀我國近幾年企業發布的社會責任報告發現,不少企業對于如何編制報告并不熟悉,對于可供參考和借鑒的優秀責任報告的學習也不足,報告內容存在不全面、篇幅過短、定量數據不足、內容信息凌亂等問題,其完整性、科學性、實質性、可信性等有較大的提升空間[6]。比如:在選擇披露內容方面傾向于發布有利于企業形象的信息,而對不利企業形象的信息簡單歸到“問題與改進”中去;企業社會責任報告中對各利益相關者社會責任信息披露的具體指標不夠全面;忽視對債權人、供應商和安全生產的責任;披露內容上傾向于使用文字和圖片來表述,缺少定量指標量化數據,沒有深入反映企業履責信息和數據,不注重報告質量或流于形式。另外,企業社會責任報告編制的參照標準不一,這些問題導致雖然發布了責任報告,但報告難以全面反映企業的社會責任履行情況,不同企業間的社會責任報告也缺乏可比性。

3.4 企業社會責任報告披露發展水平

根據中科院近幾年發布的我國企業社會責任報告研究數據,2019年、2020年近兩年的中國企業300強社會責任發展指數分別為32.7分、36.0分,約五成企業發展指數低于20分,仍在“旁觀”;國有企業100強社會責任發展指數提升至54.6分,民營企業100強和外資企業100強發展指數分別降至26.0分和17.9分;2020年,國有企業100強抗擊疫情議題、精準扶貧議題得分分別為72.0、69.4,遠高于民營企業100強得分(46.5、28.6)、外資企業100強得分(26.9、8.0);從責任板塊來看,中國企業300強責任管理指數得分為21.5分,達到二星級水平、起步階段;責任實踐指數得分為39.8分,接近追趕者階段[7]。這表明我國企業社會責任發展水平不斷提高,但整體仍處于起步階段,國有企業100強社會責任發展指數領先于民營企業100強和外資企業100強,表明在國企引領、民企緊跟的企業社會責任披露2.0時代下,國企社會責任發展水平依然領先于民營企業和外資企業,在國務院國資委的大力推動下,國有企業特別是央企的社會責任履行得到不斷加強,始終是中國企業社會責任踐行的排頭兵。

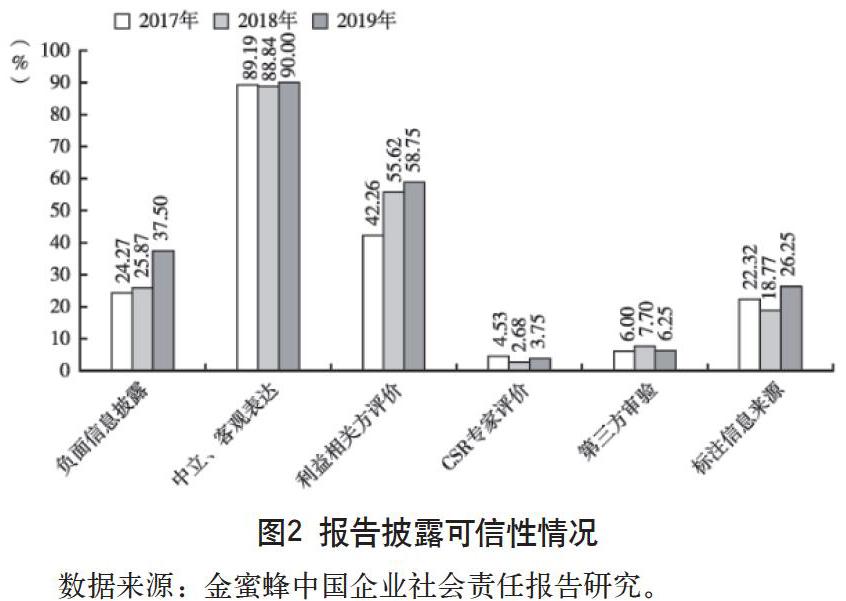

3.5 披露信息可靠性

報告披露信息的可靠性可以從表述的客觀性、利益相關方評價、CSR專家評價、第三方審驗或評級以及標注參考索引來源等幾個方面來考察。據統計,2019年,我國企業社會責任報告可信性整體有明顯地提升。達九成的報告都采用了中立、客觀的表達,負面信息披露也有較大增長,但在專家評價和第三方審驗方面得分較低,如圖2所示。作為非財務類綜合性報告,健全的外部評估機制是保障社會責任信息披露可靠程度的重要保證,全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》G3鑒證標準中對企業社會責任鑒證主體的要求是企業外具有合格鑒定能力獨立的第三方機構。但目前我國企業社會責任報告鑒定評級數量相對有限,由于社會責任報告的第三方審驗、評級和專家評價都是企業基于自愿進行的,并且在接受第三方評級的企業中,標準也并不統一,一定程度上影響企業社會責任信息披露的可信性。

4 改善我國企業社會責任報告披露的建議與對策

從發展的角度來看,國內企業越來越重視社會責任報告的披露,但目前國內社會責任報告披露還存在不少問題,仍需社會各方努力共同推進我國企業社會責任健康發展,建議與對策如下。

4.1 對于社會責任報告披露監管者

4.1.1 加強引導,通過社會責任的宣傳加深企業踐行社會責任的觀念

從目前企業發布社會責任報告的主體結構可以看出,國有企業和上市公司屬于責任報告發布重要主體力量,這與政府、行業協會、資本市場監管等部門的政策要求密切相關,同時也反映總體上企業尚未形成積極主動履行社會責任的意識。各級政府及相關部門可通過各種交流會、報告會、宣傳周、評比活動等多種形式,加大對企業社會責任價值觀念的宣傳與引導,切實推動和鼓勵企業積極主動履行社會責任,提升企業可持續發展。如2015年12月17日,上海市文明辦、上海現代服務業聯合會、上海市經濟團體聯合會、上海市商業聯合會、上海市企業誠信創建活動組委會和東方網聯合舉辦了“上海企業社會責任與誠信建設工作交流會”,上海市文明辦發布《上海市文明單位社會責任建設報告》,中國商飛、綠地集團等12家企業分別作了現場和書面交流,鼓勵企業積極履行社會責任,推動“誠信上海”建設。

4.1.2 發揮領袖型企業示范引領作用

根據我國企業實際情況,我國在推進企業社會責任發展進程中,主要采用自愿與強制相結合的原則來推廣和實施。先在國有企業、上市公司中推行,然后在中小型企業中逐步推進。國有企業作為我國國民經濟的支柱,在國民經濟的關鍵領域和重要部門中處于支配地位,其社會責任工作的深入推進,也將有力地推動中國社會責任的整體進程。相關主管部門或行業組織,通過持續加強監管,鼓勵規范性社會責任評價及標準體系的建立、推廣,并通過評價、總結、歸納中央企業優秀社會責任實踐和最佳社會責任實踐案例,發揮領袖型企業師范引領作用,逐漸帶動更多企業發布社會責任報告;搭建社會責任報告的學習、培訓、交流和發布平臺,為企業發布社會責任報告提供系統支持,不斷完善企業發布社會責任報告的機制和環境,實現報告質量的全面提升。

4.1.3 建立企業社會責任相關的法律法規準則,實施審核制度

隨著企業社會責任發展的推進,政府可以在適當時機通過立法權,明確界定企業社會責任報告強制和自愿披露的內容,使企業社會責任報告有一套嚴格的標準可依。監管促進市場發展,有一定的準則約束之后,企業社會責任報告的內容才能客觀、公允,符合質量標準要求。同時,為了保證企業社會責任報告的公正、全面和準確,可考慮由獨立第三方審計監督部門來嚴格審查和評估,逐步建立、實施和完善我國企業社會責任報告的審計制度,以提高報告披露質量。

4.2 對于企業社會責任報告披露的主體

4.2.1 盡快建立有效的社會責任管理體系

隨著經濟和社會的快速發展,企業行為引起的一系列勞工糾紛社會問題、資源環境等外部性問題逐漸突出,隨著商業文明演進的推進,承擔一定的社會責任并及時向社會發布相關報告成為社會各界的共識。企業社會責任不是簡單的公益活動,企業應將踐行社會責任與企業發展戰略結合起來,將履行社會責任理念融入企業發展戰略和重大決策中,提高企業社會責任管理意識,盡快建立有效的社會責任管理體系,將對社會責任的履行落實到企業的各部門、崗位,建立完善的責任體系,追求經濟、社會和環境的綜合價值最大化,實現良性互動。

4.2.2 切實提升企業社會責任報告的質量

目前企業社會責任報告內容參差不齊,質量水平有待提升;部分報告流于形式,影響報告的使用價值。企業應提升踐行社會責任意識,并依據《可持續發展報告指南》《中國企業社會責任報告編寫指南》等權威性強的標準編制社會責任報告,規范報告內容,并積極向有專業資格的獨立第三方機構審驗,切實增強報告的可靠性和公信力[8]。

參考文獻

CarrollA.Corporate Social Responsibility-Evolution of a Definitional Construction[J].Business and Society,1999: 38(03):268-295.

孫世恩.我國企業社會責任報告研究[D].長春:吉林財經大學,2015.

殷格非.金蜜蜂中國企業社會責任報告研究(2019)[M].北京:社會科學文獻出版社,2019.

胡潤研究院.2020中國企業社會責任白皮書[R].2020.

中科院企業社會責任研究中心.中國企業社會責任研究報告(2019)[R].中國社會科學院,2019.

王宇平,史雅潔.企業社會責任報告信息披露現狀研究[J].中國管理信息化,2016(15):19.

中科院企業社會責任研究中心.中國企業社會責任研究報告(2020)[R].北京:中國社會科學院,2020.

張文娟.企業社會責任報告的評價[D].太原:山西財經大學,2012.