進(jìn)取語境中的“度”

王萌

涂少輝,2010年中央美術(shù)學(xué)院碩士研究生畢業(yè),現(xiàn)為山東師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授、碩士研究生導(dǎo)師 。近年來將花鳥引入星空,創(chuàng)作星空畫系列作品,獲第四屆全國青年美展優(yōu)秀獎、國家藝術(shù)基金青年資助項(xiàng)目。作品由中國美術(shù)館、深圳關(guān)山月美術(shù)館、寧波美術(shù)館、張家港市美術(shù)館等機(jī)構(gòu)收藏。

李軍,2008年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院中國畫學(xué)院,獲碩士學(xué)位。現(xiàn)任教于天津美術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)藝術(shù)學(xué)院。現(xiàn)為中國美術(shù)家協(xié)會會員。作品曾入選第十一、十二、十三屆全國美術(shù)作品展,第三、四、五屆全國青年美展,第三、四屆北京國際雙年展,第二屆全國綜合材料繪畫雙年展,中國當(dāng)代青年水墨年鑒展,中國新水墨作品展1978-2018,第三、六屆成都國際雙年展,“再水墨”:2000-2010中國當(dāng)代水墨藝術(shù)邀請展,原道——中國當(dāng)代藝術(shù)新概念,“墨非墨”中國當(dāng)代水墨邀請展,“形而上下”當(dāng)代水墨邀請展,水墨進(jìn)行時:2000-2019第四屆臺北當(dāng)代水墨雙年展,天下·往來——當(dāng)代水墨文獻(xiàn)展(2001-2016)等展覽。

“70后”的水墨在近十年間積淀了一些成果,涌現(xiàn)出了一批值得關(guān)注的畫家群體,他們在繼承水墨創(chuàng)造精神的路徑上繼續(xù)探索,形成了值得總結(jié)的突破。宏觀上看,這一代畫家在改革開放的歷史背景和全球化的時代語境中,面對“八五新潮”以來的藝術(shù)進(jìn)程和消費(fèi)社會的現(xiàn)實(shí)環(huán)境,存在于一個與前代畫家有差異性的客觀情境,這對他們藝術(shù)觀念的生成具有不可忽視的作用。就他們所面對的“水墨”概念的實(shí)踐,有些問題是需要時刻面對的,如何處理水墨自身的某些內(nèi)在屬性與他們所生活的時代及其感知之間的關(guān)系,如何形成他們自身的內(nèi)在表達(dá)。這就難以避免地涉及到在“守”和“進(jìn)”中如何把握每個個體不同的“度”,他們整體的創(chuàng)作情境都不可完全脫離這組矛盾的張力。也正是在這組張力的作用下,呈現(xiàn)了一代人“初步”的各自回應(yīng),并以各自的方式實(shí)現(xiàn)了不同程度和進(jìn)度的探索和突破。在這個問題上這代畫家已經(jīng)不再處于二十世紀(jì)藝術(shù)史上曾經(jīng)激烈的爭鳴狀態(tài),而是回到了每個個體的具體情況,形成了各自的表達(dá),整體上使得水墨在這個時期具有了進(jìn)取的活力。

在絹本工筆語境中不斷探索并在近期呈現(xiàn)出更具實(shí)驗(yàn)性的涂少輝和在綜合紙本媒介上以某種水墨方式探索都市生存秩序的李軍,分別從實(shí)驗(yàn)性的工筆和水墨中呈現(xiàn)了個案性的進(jìn)展,對于理解和切入新一代年輕水墨群體的生態(tài)性現(xiàn)場提供了角度。

涂少輝工筆語境的“色域視覺”與“太空圖像”

涂少輝創(chuàng)立了一種“語境化”的色域氣息,并在工筆觀念化探索的同時引入了裝置思維和視聽媒介的綜合因素。他的《百鳥朝鳳》作品曾獲四屆青年美展的最高優(yōu)秀獎項(xiàng),進(jìn)入當(dāng)代的工筆語境后畫面沉浸在一片“藍(lán)墨綠”氣氛中,在與其強(qiáng)烈對比的“橙紅黃”色域和以或團(tuán)狀或分散的結(jié)構(gòu)布局中建立“敘事氛圍”。涂少輝將視覺中的色彩因素轉(zhuǎn)化為繪畫語法的話語形式,這成為他作品中視覺因素的氣質(zhì)。這種氣質(zhì)決定了閱讀涂少輝的作品需要一種沉寂的環(huán)境和安靜的內(nèi)心,才能切入畫面的“內(nèi)在”,去體會在那些具有隱喻性的畫意中所形成的敘事關(guān)聯(lián)性。

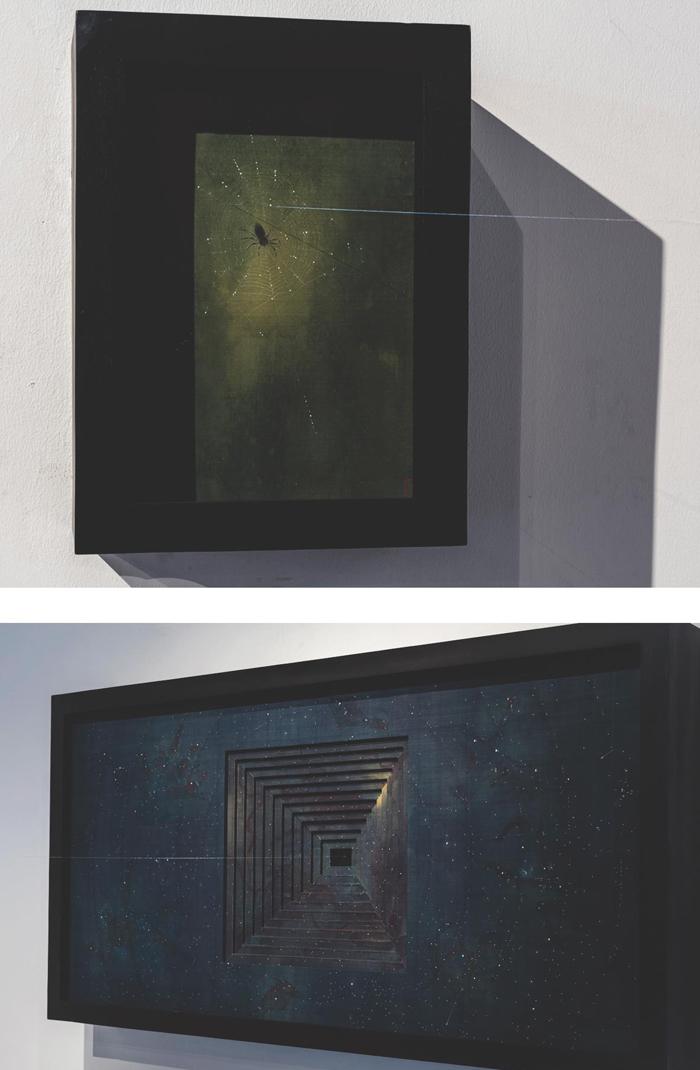

在2013年到2014年這段時間的《似是而非》與《蛛絲游記》系列中,這種“色域觀念化”的語境性建立了屬于涂少輝式的“視覺氣息性”。《似是而非》與《蛛絲游記》強(qiáng)化了近來工筆創(chuàng)作趨勢中的“觀念性”現(xiàn)象,這些作品在其視覺語境的獨(dú)特色系中將“形象”從自然現(xiàn)象的常規(guī)敘事結(jié)構(gòu)中抽離,將觀念性作為一種視覺藝術(shù)創(chuàng)作的方法論,為畫面中的“形象之間”建立帶有超現(xiàn)實(shí)意味的聯(lián)系。這種聯(lián)系方式成為“70后”這一代畫家群體所理解的“觀念性”和圖像的視覺邏輯。在“藍(lán)墨綠”的畫面中顯現(xiàn)于視覺中隱含性的古畫式的花鳥、賞石依然以某種“傳統(tǒng)式”的形象出現(xiàn),但其存在的秩序卻被藝術(shù)家所營造的畫面視覺邏輯抽離,被拉進(jìn)了“再敘事”的氣氛和新結(jié)構(gòu)之中。飄動在“橙紅黃”氛圍中的花瓣與樹葉傳遞出一種東方式的美學(xué)氣息,與水中吐泡的魚和空中飛舞的鳥形成一種“互動”的“似是而非感”。在這里,“觀念”是模糊的,形象是似隱似顯的,而敘事也是朦朧的無聲詩,這一切營造了觀念性的“自然美學(xué)”。而在《蛛絲游記》的系列中,那種“手感動勢”般的隨意性被“線條游走”所形成的“蛛絲敘事”的明確性所替換。運(yùn)用超現(xiàn)實(shí)的手法將自然中不同“物種”聯(lián)系起來的方式?jīng)Q定了畫意的內(nèi)在敘事。觀念開始明確,形象在“蛛絲”聯(lián)系起來的敘事中構(gòu)成了“游記”下的“捆綁”。蜘蛛成為畫面中“橙紅黃”色域的占領(lǐng)者,而其他物種被隱現(xiàn)在“藍(lán)墨綠”的深色域中,成為“絲線游走”下的客體。

涂少輝近期的創(chuàng)作走向了“太空”的母題。在2018年初我所主持策劃的“開啟與攀越——水墨現(xiàn)代性之路研究展”的主題論文中,對改革開放40年來從劉國松以來的“水墨問題”進(jìn)行了階段性的梳理。我們可以發(fā)現(xiàn),從劉國松開始,水墨在其現(xiàn)代與當(dāng)代的路徑中不僅實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)作的方法論革新,伴隨這個過程,水墨這種藝術(shù)形態(tài)所觸及的“題材”也得到了前所未有的擴(kuò)展。太空和宇宙成為從事水墨的藝術(shù)家們所渴望“入畫”的新題材和問題點(diǎn)。涂少輝的“水墨太空觀”如同他們這一代“70后”畫家群體的某種“意識的整體性”一樣,已經(jīng)在劉國松那一代開山立路的畫家群基礎(chǔ)上更進(jìn)一步,輸入了他們這個時代的人所熟悉的圖像方式和信息含量,從而獲得了一種屬于他們的“在路上”的探索過程。進(jìn)入太空主題以來,涂少輝進(jìn)行了多方位的努力,《鳳凰來儀——冥王星》《月迷津渡》《黑洞猜想》《五星聯(lián)珠》《析木之津》《一念之間》等作品都在絹本媒介中記錄了他在“水墨太空”與“新工筆宇宙”這個題材中的實(shí)驗(yàn)過程。在這一實(shí)驗(yàn)中,題材與“水墨綜合材料”的本體性和跨界性是同步實(shí)驗(yàn)的過程,都是根據(jù)繪畫的需要而進(jìn)行的擴(kuò)展和引入,其中包括對激光等電子方式和初步的“新媒體意識”的綜合運(yùn)用。從這個角度講,涂少輝試圖探索一條從水墨工筆出發(fā),引入不同媒介和媒體方式的“材料綜合”與“跨界拓展”之路,更好地表達(dá)藝術(shù)的視覺物象并傳遞關(guān)鍵信息。在新近完成的一組《嫦娥奔月》的主題性作品中,涂少輝堅(jiān)定了這種方式的繼續(xù)性,他將這些年來所積累的創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)和太空知識更加成熟地使用在這件“國家藝術(shù)基金”贊助的水墨主題性創(chuàng)作中。“視角轉(zhuǎn)換”的方法組構(gòu)了這組作品,自左而右的三聯(lián)畫分別從不同視角中透析了中國在太空與航天進(jìn)程中的“嫦娥奔月”事件。右邊畫面呈現(xiàn)了火箭從地球升空奔向月球的視角以及從地球視角看月球和太空的圖像。中間的畫面發(fā)揮了工筆的寫實(shí)性,展示了以月球視角所看到的“月兔”探月車以及月球的地表形態(tài),并以“鏤空疊加”的創(chuàng)作表現(xiàn)形式在畫面中創(chuàng)造和解析太空中的“引力波”和太空軌道的維度,也詮釋了宇宙中遙遠(yuǎn)星系的結(jié)構(gòu)。值得注意的是,涂少輝在這里引入了“裝置思維”在工筆語境中去參與最終作品的構(gòu)成,他在畫面中央加入了“電子因素”呈現(xiàn)月球視頻和引力波的音頻,從而使得畫面與視聽并構(gòu),比較綜合地獲得了一種水墨和工筆畫意下“跨媒介”的“太空圖像”。左邊的畫幅則描繪了從“外太空視角”看月球地表結(jié)構(gòu)及“嫦娥三號”落月的俯瞰視角,涂少輝充分發(fā)揮工筆畫精工細(xì)刻的優(yōu)勢,將月球地表的質(zhì)地和物理屬性灌滿畫面形成視覺的堅(jiān)實(shí)基調(diào),同時以一種浪漫主義的方式將中國古代漢畫像磚中有關(guān)“嫦娥奔月”的神話傳說以“同質(zhì)的色彩和肌理”與月球地表聯(lián)系在一起。這組三聯(lián)組畫將古人對太空的夢想和當(dāng)今中國人對航天科技的突破以及有關(guān)太空的探索和憧憬以一種觀念性的靈活方式創(chuàng)建出來,將傳統(tǒng)的工筆畫意與當(dāng)代的“材料綜合”方法有機(jī)結(jié)合,甚至將“裝置思維”引入繪畫,用“實(shí)驗(yàn)性”觀念語境的工筆方式在絹本上再現(xiàn)了“嫦娥奔月”的視覺圖像,也為水墨主題性創(chuàng)作試驗(yàn)了更具當(dāng)代意識的表達(dá)空間和創(chuàng)作方式。

李軍水墨中的“都市生活”及其“寵物現(xiàn)象”

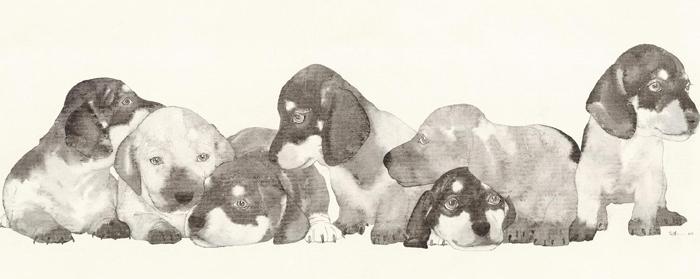

李軍將當(dāng)代都市生活的“眼光”帶入了水墨的世界。縱觀他這十余年的創(chuàng)作,“形象”在水墨中的表達(dá)方式成為值得注意的“更新點(diǎn)”。在我們習(xí)慣性的閱讀水墨形象的眼光中,或許是因?yàn)楣糯拔娜水嫛蹦欠N“逸筆草草”的書寫性和抒意格體深深地浸入到中國文化的視覺感知,構(gòu)造了我們習(xí)以為“常”的閱讀方式,總是將那種“寫”的感覺性輸入到“意”的輸出形態(tài)中去,帶入到“運(yùn)筆”的手感中,在漫長的歷史中形成畫學(xué)理論的“筆墨”根基,這在成就了古典農(nóng)耕與特殊社會形態(tài)條件下的審美理想的同時也不可避免形成了一定的程式化。從而在20世紀(jì)初被那個時代的“美術(shù)革命者”所批判,集中體現(xiàn)為對“晚清四王”所形成的“因襲范式”的攻擊。由此在20世紀(jì),中國畫和水墨畫這兩個概念作為那個世紀(jì)的新概念逐漸從傳統(tǒng)的“文人畫”運(yùn)行軌跡的“例外狀態(tài)”中浮現(xiàn),并在一個世紀(jì)的波瀾壯闊的運(yùn)動和實(shí)踐中形成了沖破古典邊界的拓展形態(tài),生成了長達(dá)一個世紀(jì)充滿活力的時代風(fēng)格群。在那些風(fēng)格和方法論的深層,相應(yīng)時代的各種“眼光”也被不同追求的畫家群體帶入了這個畫種的內(nèi)部,建構(gòu)了這個畫種視覺秩序中的形象的轉(zhuǎn)型,由此形成了可以稱之為水墨轉(zhuǎn)型路徑中的“形象學(xué)”視野。在李軍的水墨世界中,我們看到的是可以被提煉到視覺文化層面的“形象轉(zhuǎn)型”,一種與“都市人”及其生活秩序緊密隨行的關(guān)于寵物肖像的水墨“形象志”。

在21世紀(jì)的今天,從總體視覺藝術(shù)所提供的景觀看,“形象”依然是人類進(jìn)行不同媒介的圖像創(chuàng)作的主要方式。如何創(chuàng)造、處理和使用“形象”在何種運(yùn)行的觀念和秩序下去獲得某種“意義”,依然是絕大部分的視覺創(chuàng)造行為的主要內(nèi)容。這在水墨的“視界”中也無意識地啟發(fā)和引領(lǐng)了大量水墨畫家們的實(shí)踐,呈現(xiàn)出極為豐富而充滿活力的多元狀況。從“形象學(xué)”的視角去觀看李軍的水墨實(shí)踐,可以更加明確地理解他這些年來的水墨坐標(biāo)和探索意義。無疑,“狗托邦”這個李軍用以命名其寵物狗系列的創(chuàng)作為我們呈現(xiàn)了一個屬于他的也屬于我們所共有的這個時代的一種“形象志”。李軍以當(dāng)代“都市人”的生活眼光用水墨的媒介呈現(xiàn)了一系列關(guān)于“寵物”的視覺形象,他運(yùn)用熟練的造型能力和創(chuàng)作方法將這種形象帶到一種富有“貼切感”的語境中,讓我們感受到一種沒有距離的“近距”感受。如果從水墨語匯上看,李軍很好地將“純粹”和“極簡”發(fā)揮到了“準(zhǔn)確”的水準(zhǔn)。別有意味的是,這種無距離的貼切感實(shí)際上又蘊(yùn)含了別具媒介本體屬性的“水墨氣息”。這其中的獨(dú)特感覺有賴于李軍對傳統(tǒng)水墨“意涵”的理解與對他這個時代的“70后新水墨”理念的融匯。李軍把握住了恰當(dāng)?shù)摹岸取保ㄟ^對更具肌理效應(yīng)的“用紙”方式和更加充分地釋放“水”對“墨”的釋放效力,實(shí)現(xiàn)了在平整畫面中制造不同“墨域”及其“墨域間”相互沖撞的水墨方法,讓那種“沖”所留下的“感”去顯示“形象”的水墨韻致。李軍將改革開放以來突破水墨邊界所建立起的那種被稱為“材料綜合”的作畫方式較為熟練地運(yùn)用到了他的“新水墨寵物狗”的創(chuàng)作中,將“墨分五色”的傳統(tǒng)在媒介與方法更具開放性的框架內(nèi)進(jìn)行了新的試驗(yàn)和發(fā)揮,使我們看到了“水域感”更強(qiáng)的更具有自由繪畫精神的水墨。

李軍的這種對水墨形象的探索與這個題材所需要的繪畫動機(jī)——介入當(dāng)代“都市人”的內(nèi)在心理與生存狀況——形成了一種內(nèi)在的吻合。這種吻合創(chuàng)造了觀看的“舒適”。在那些“沖開感”舒適的水墨視覺中,“適度”起到了重要的作用,藝術(shù)家對媒介與方法的本能興致與最終作品的圖像生成和觀看的感知體驗(yàn)被帶入到“純粹形象”的閱讀當(dāng)中,流露出屬于這個時代的“Q感”(cute的諧音,Q是當(dāng)代網(wǎng)絡(luò)的流行用語,“很可愛”的意思)的生活風(fēng)尚,并讓人聯(lián)想起某種亞圖騰式的情感模式。進(jìn)入當(dāng)代社會研究的情境,這是讓“親近動物”成為消解現(xiàn)代性所帶來的緊張現(xiàn)實(shí)感的都市普遍現(xiàn)象。在社會學(xué)的研究視野中,一種社會心理體驗(yàn)的存在總要有它的“釋放形式”或者“消解方式”的心理方法。“寵物現(xiàn)象”在當(dāng)代的后工業(yè)文明和消費(fèi)社會語境中自然成為一種人的生存方式的合理需求。在當(dāng)代馬克思主義學(xué)者馬爾庫塞的《單向度的人》中,通過對政治、生活、思想、文化、語言等領(lǐng)域的分析和批判,提出了“發(fā)達(dá)工業(yè)社會是如何壓制了人們內(nèi)心中的否定性、批判性、超越性的向度,使這個社會成為單向度的社會,而生活其中的人成為單向度的人。這種人喪失了自由和創(chuàng)造力,不再想象或追求與現(xiàn)實(shí)生活不同的另一種生活”的觀點(diǎn)。馬爾庫塞的理論解釋了社會現(xiàn)代性對人類生存的某種剝奪,那些被壓抑的需求被“模式化”的社會運(yùn)作系統(tǒng)所切割。在這種情形下“寵物”的確可以成為一種與“烏托邦”有聯(lián)系的情感和精神良藥,它在現(xiàn)代人類的生存秩序中重新建立了“人與動物”的連接方式從而較為間接地建立了“人與自然”的一種遙遠(yuǎn)而局部的關(guān)聯(lián),也在相當(dāng)層面上重新提供了人類交往行為當(dāng)中某種缺失的“心理彌補(bǔ)”和那些無處釋放的源自本能的對于特定需求的精神出口。

于是在水墨的這種與“古代自然”具有某種天然基因聯(lián)系的視覺方式中去呈現(xiàn)這種當(dāng)代人的精神缺失,通過藝術(shù)的方式去重新感知那些人類的內(nèi)在需求,成為李軍所進(jìn)行的“狗托邦”系列的某種意義。在那些被李軍分解為《狗托邦》《兄弟系列》《角色與身份》《娛樂江湖》《籠中對》和《face to》等的系列中,我們看到了那些可愛的“水墨寵物狗”形象,就像看到了人類自己在這個時代的快樂、興奮、激情、個性,還有那些困惑、壓抑、苦悶和迷惑的自己,在失去與獲得、存在與憧憬的張力中,李軍較為完整地實(shí)現(xiàn)了這個階段的創(chuàng)作意圖,從對“新水墨形象”的試驗(yàn)到對人類生存狀況的觸及,他所提供的“水墨寵物”的形象志完成了對既定創(chuàng)作目標(biāo)的階段性探索。

結(jié)語

“70后水墨”對于水墨的發(fā)展具有重要意義,然而他們內(nèi)部也是一個豐富多元的結(jié)構(gòu)形態(tài),有其一定的共性但也更多體現(xiàn)出畫家個體的獨(dú)特性。在具體的實(shí)踐理念上,“70后”的水墨畫家將“水墨”更為自然地在總體藝術(shù)界的“繪畫世界”中建立了內(nèi)在的“開放性”,也初步形成了一定的“繪畫意識”,將在水墨這一媒介上進(jìn)行的創(chuàng)作活動與原先所謂“架上繪畫”的距離和界限進(jìn)一步縮小,這種縮小源自畫家的內(nèi)心渴望,是自然的而非刻意的,這也與藝術(shù)發(fā)展的趨勢有關(guān)。因此人類所有“繪畫”在“媒介與方法”“觀念和語言”上所取得的探索成果,都以更大的范圍和新進(jìn)的角度在“70后水墨現(xiàn)象”的青年群體中得到了引入與融匯,建立了一種將“水墨”的實(shí)踐得以初步與人類總體視覺藝術(shù)史上的那些具有普遍性的評價體系相關(guān)聯(lián)的形態(tài)。于是從視覺、圖像、繪畫、語言、觀念等概念去討論和闡釋水墨的批評與策展的實(shí)踐,也如同畫家們在創(chuàng)作上所進(jìn)行的思考一樣,也在藝術(shù)界形成學(xué)術(shù)意義上的語境。水墨成為“新水墨”,它的評價話語體系有別于“唯筆墨論”的傳統(tǒng)形態(tài)和其他曾經(jīng)的價值范疇,而成為具有水墨自身屬性也逐漸在一定層面上尋找融入人類總體視覺文化和藝術(shù)可能性的帶有“探索性意義”的媒介。正是在這種張力中,“新水墨”逐漸在不同的理解層面上成為近一時期藝術(shù)界普遍討論和檢驗(yàn)的概念。“新水墨”的概念仍處于確定與不確定之間,它的內(nèi)涵取決于畫家群體們在這個時代中的行動及其最后沉淀下來的穩(wěn)定價值。顯然這一切尚未結(jié)束,也許將來會有更合適的概念將其概括和解讀。但目前為止,作為一種帶有“新興現(xiàn)象”的“新水墨行為”正在藝術(shù)界以其特有形態(tài)輸出其話語方式,其范圍可能不局限于“70后”這一代水墨群體,但這一代對“新水墨”(過去的水墨概念所不能完全概括的水墨形態(tài))的意義則是比較關(guān)鍵的,他們之后的探索對于“水墨新形態(tài)”的進(jìn)一步發(fā)展意義非凡。這其中有許多值得關(guān)注的藝術(shù)家,其中以工筆方式入畫的涂少輝和以水墨方式創(chuàng)作的李軍兩位“70后”在這個階段的探索活躍于這一代群體之中,形成了自身的一定面貌,并繼續(xù)尋找水墨之路的個體表達(dá)。值得作為兩個有意義的“個案”,去介入以“工筆”和“水墨”為方式在近期都表現(xiàn)出活力的“新水墨”領(lǐng)域,為尋找一些“議題”建立基礎(chǔ)。通過對這兩位年輕藝術(shù)家的理解,可以直觀了解這個時期由年輕一代的畫家群體所積累的“水墨概念”以及他們對于學(xué)術(shù)系統(tǒng)的進(jìn)一步“敞開”所形成的進(jìn)展和新的追求。如何在理解每一位從事水墨創(chuàng)作的藝術(shù)家的個體語境及其創(chuàng)作方式后體驗(yàn)他們這一代的整體對于“水墨進(jìn)取”的態(tài)度及其各對“度”的把握,成為切入“水墨”在今日語境中的客觀形態(tài)所不可忽視的學(xué)術(shù)視角,需要做大量個案研究并對整體生態(tài)進(jìn)行切實(shí)探索。