人生海海,沒有人是孤島

何姍姍

〔關鍵詞〕生命教育;課程設計;高中生

〔中圖分類號〕G44 〔文獻標識碼〕B 〔文章編號〕1671-2684(2021)16-0048-04

【選題思考】

近年來,學生自傷等惡性校園危機事件不斷發生。雖然學生危機事件是各種社會原因與自身問題等錯綜復雜的因素疊加引發的后果,卻給許多在校學生帶來了很大的影響和壓力。有專家指出,目前青少年呈現出一種不健康的行為取向:消極情緒、不愛惜自己甚至踐踏生命,學生對“死”缺乏最基本的了解和思考。針對“校園生命教育”話題,我對本校學生進行了問卷調查,并且和部分老師、學生進行訪談調查。在調查中,當問到如何應對“情緒極端低落”時,許多學生這里的回答是空白,少數學生回答“告訴父母、老師或朋友尋求幫助”,甚至有的學生回答“一死了之”。從這個調查結果來看,雖然我校學生已經是高中生了,但面對“情緒極端低落”時,依然不知道如何處理,或者選擇處理的方式很單一。引導學生走出生命的誤區,教育學生珍惜生命,理解生命的意義,建立積極向上的人生觀已經成為當下教育不可忽視的一環。

【活動理念】

在準備這節課的時候我查閱了許多生命教育相關的資料,在整理資料時遇到了以下幾個問題。

首先,現有的關于校園生命教育的課程大多是展現感恩父母、關愛生命、關懷感謝等內容,在課堂里很少能聽到關于“對待生命”或“保護生命”的思考與實踐。對于當下的高中生而言,生命教育的課程需要進行內容篩選和重新整合。

其次,由于現有的校園生命教育課程涉及的內容非常廣泛,課堂形式大多是講授式,內容上缺乏對朋輩互助相關的討論和指導,缺少學生的體驗和互動。在高中生的認知發展水平下,希望通過改變課程傳統的講授形式,在課堂中通過團體動力交互作用,進而影響個體表現,為個體心理賦能。

結合高中生的思維特點和認知水平,我把這節課的重點放在引導學生從“我”是當事人和“我”是旁觀者的不同角度分析生命事件、思考死亡的意義。通過學生自主探究,引導學生善待生命和保護生命,認識面對極端情緒時會有哪些言語、行為和情緒的影響,分清自己可以做什么、不可以做什么,從而積極有效地應對極端消極情緒。帶著這樣的目標,我很快就整合了課堂需要的內容。

但是,我也產生了新的擔憂和顧慮,我擔心學生會因為這個主題討論中帶有“自殺”“自傷”等話題而感覺害怕;會覺得其他同學的事情和自己沒有關系,多一事不如少一事;會感覺自己其實也是個未成年人,所以做不了什么;同時也擔心在真正遇到危機事件時,學生會受到擾動而不知所措。也就是說,在我們考慮教會高中生面對生命事件、思考死亡意義的時候,也需要考慮教會他們照顧和關懷自己,因為照顧好自己,也是每個人對這個世界的一種貢獻了。

想起克里斯汀娜·布萊勒的《自我關懷》中提到的有關自我關懷的理論,和麥家先生的《人生海海》中關于對人生的悲憫以及怎樣頑強面對困苦生活的問題。決定在課程中以真實案例的討論形式,帶領學生感受團體動力中自我關懷的感覺,幫助學生進行心理賦能,然后能量滿滿地學習和討論這個看起來有點沉重的話題。因此,我的課程主題為“人生海海,沒有人是孤島”。

【活動目標】

1.通過引導,面對危機事件,從當事人和旁觀者的角度進一步懂得生命的獨有價值,珍惜生命,并表達自己的真實感受。

2.引導學生感受生命的重要,學會把握自己的人生。

3.培養學生掌握自殺危機干預時力所能及的方法和積極有效的措施。

【活動對象】

高中生

【活動過程】

課前準備,集體承諾。師生齊讀“我們的約定”:

我鄭重承諾:在接下來的活動中,我將全身心投入,嚴守活動規則,聽從老師安排。在活動中專心聆聽他人,真誠分享感受;在活動中尊重同學,幫助同學;任何時候不取笑、不指責;努力為集體貢獻一份溫暖和力量。

設計意圖:通過集體誦讀“我們的約定”,營造安全的、尊重的、受保護的、投入的課堂氛圍,讓學生產生對生命的儀式感,同時為本課的主題深入做鋪墊。

一、團體熱身活動:雨點變奏曲

規則:先讓學生利用身體的任意部分碰撞發出聲音,會發現有各種各樣的聲音出來,場面一片混亂;接下來在教師的口令下完成表現“小雨”“中雨”“大雨”和“暴雨”的動作:

“小雨”——手指相互敲擊;

“中雨”——兩手輪拍雙腿;

“大雨”——大力鼓掌;

“暴雨”——跺腳;

“雨過天晴”——雙手比出太陽的形狀。

教師首先給出口令:“現在開始下小雨,小雨漸漸變成中雨,中雨變成大雨,大雨變成暴風雨,暴風雨減弱成大雨,大雨變成中雨,又逐漸變成小雨……最后雨過天晴。”輪換兩次。

教師小結:游戲中,如果沒有統一的口令,我們發現場面就是一片混亂。有了清晰的口令后,我們就可以順利完成,集體的力量很大。正如人生海海,沒有人是孤島。

設計意圖:通過集體熱身活動,活躍課堂氣氛,調動學生課堂積極性,讓學生感受集體的力量,為接下來的主題活動做鋪墊。

二、團體工作階段

(一)導入階段:絕望的小A

案例分享1:小A是個敏感內向的人,上高中一段時間了,小A覺得高中的學習和初中的學習完全不一樣,以前可以從容應對的,現在卻感覺特別難,上課聽不懂作業寫不來。前幾天期中考試成績很不理想,小A特別難過,情緒很低落。今天晚自修回到宿舍后,他躺在床上忍不住哭泣,根本無法安睡。此時,宿舍其他同學有的在學習,有的在洗衣服。小A覺得躺在床上喘不過氣來,于是下床來到陽臺,爬上陽臺的圍欄,坐在那里,越來越傷心,哭泣聲也越來越大。

提出問題:當你回到寢室的時候,看到小A一個人爬在陽臺欄桿處,你會怎么做呢?隨機請幾位同學發言分享。

教師小結:心情低落的小A爬上了圍欄,你看到的話,會是什么反應呢?剛剛幾位同學分享了下自己的看法,有的同學會上前給小A幫忙,有的同學不知道怎么做,有的同學說沒有遇到,所以無法回答。大家是普通的學生,所有的反應都是人之常情,可以理解的。那么,小A的同學看到時又是如何反應的呢?

設計意圖:故事、案例是高中生喜聞樂見的素材,能幫助他們于他人生活中找到自己。通過小A的案例,以“我”作為旁觀者進行思考、分析,理解自己的同時理解他人。

(二)展開階段:旁觀者視角

案例分享2:小A坐在陽臺的圍欄處,越來越傷心,哭泣聲也越來越大,寢室的其他同學在陽臺上進進出出,看到小A,他們說——

小B 問:“你怎么了?”見小A沒回應,悻悻地走開了。

小C 說:“趕快下來吧,等一下阿姨看到了,又要被扣分了。”

小D 就當沒看到,繼續晾衣服。

小E 說:“要跳就跳,不跳就趕緊下來,大半夜搞什么呀。”

小F 說:“老鐵,跳之前能不能把你的作業和游戲賬號給我?”

提出問題:小A的舍友為什么會有這些反應?

分組討論:請學生做“心理分析師”,分析周圍同學的心理、想法并進行小組分享。

設計意圖:在前面以“我”的角度來思考分析。接下來通過小組討論,集中交流分析其他旁觀者的心理想法,從不同的角度呈現不同的生命態度,理解自己的同時理解他人。

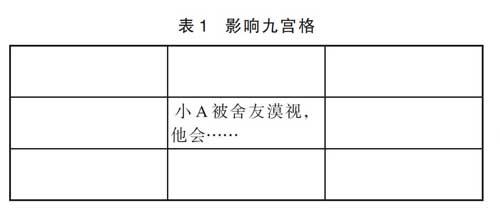

(三)深入階段:影響九宮格

向每個小組發放“影響九宮格”。

在剛才小A的故事中,我們發現小A周圍有一些同學看到小A爬在陽臺圍欄處,但是都沒有幫助小A。小A沒有得到其他同學的回應和幫助,這會給小A帶來什么影響呢?

分組討論:請小組同學交流討論,在九宮格內寫出有可能帶給小A的影響。討論結束后請小組代表分享討論結果。

教師小結:從大家的討論結果中,我們看到各小組九宮格中正面影響和負面影響的比例。正如大家分享的,舍友們的行為對小A的負面影響遠遠大于正面影響。我們有時候想當然地認為自己這樣說一句沒有關系,別人都這么說,但其實給他人帶來的影響是非常大的,小A會出現跳下去、自閉、報復社會等情況。如果真的造成了不幸的結局,可能給你帶來的影響有哪些?

設計意圖:高中生自我中心傾向明顯,往往想當然地認為自己這樣做不會對自己和他人造成影響。填寫九宮格的目的是為了讓每個學生都能參與其中,鼓勵學生動腦思考。通過正、負影響的對比,讓學生直觀感受“想當然”帶來的影響。

(四)升華階段:給“我”的影響

分組討論:請小組同學交流討論,如果小A出現了像大家剛剛討論的極端負面行為(跳下去、報復社會等),對你會有什么影響?討論結束后請小組代表分享討論結果。

教師小結:在大家的討論結果中,我們看到各小組九宮格中正面影響和負面影響的比例。如果小A真的出現跳下去、自閉、報復社會等極端情況,真的造成了不幸的后果,給你帶來的影響有哪些?正如大家分享的,大家的生活和學習同樣會出現各種影響,甚至也會出現模仿等極端消極的行為。而這些影響,都不是我們真正想看到和面對的。你可能有各種各樣的原因,沒有及時給予小A同學關心和幫助。但不管何種原因,生命最大,拒絕漠視。判斷自己的能力和資源,給予陪伴和表達關心,如果實在無能為力要尋求其他人的幫助。

設計意圖:任何一個學生都有可能是小A,任何人也都可能是小A的舍友。我們的一言一行都可能對他人的生命有決定性影響,同樣也會給自己帶來非常嚴重的影響。生命的舞臺,沒有看客。

三、團體結束階段:時光隧道

活動:時光隧道。回到案例發生的那一刻,如果你是小A的舍友,你會怎么做?

教師小結:今天我們一起交流討論小A的案例故事,小A是誰?也許小A就是你身邊的一位同學,也許有一天你會遇到和小A相同的困擾,你就是小A。這世界一直教我們堅強,但沒人教我們溫柔,刻在骨子里的溫情和憐憫,是支撐我們直面世間風雨的力量。關鍵時刻,我們的一言一行都可能對他人的生命產生決定性影響,生命何其珍貴。人生海海,沒有人是孤島。

設計意圖:高中生面對困難易出現“逃離”反應。經過前面幾個環節,學生已經有了初步的反思。本環節與開頭相互呼應,幫助學生回到現實生活,引發其對自身生命態度的思考。引導學生將反思付諸日常行動,在碰撞交流中思考對待生命應有的態度。

【活動反思】

如何引導教育學生珍惜生命、理解生命的意義,建立積極向上的人生觀已經是當下學校心理健康教育不可忽視的一環。本堂課的設計思路是:從游戲導入,活躍氛圍,揭示主題;通過貼近學生生活事件的案例分享,引導學生在他人生活中找到自己,理解自己的同時理解他人;最后“由人到己”,通過解決案例中的問題,遷移到現實生活中,引導學生思考生命的珍貴意義,我們的一言一行都可能對他人的生命有決定性影響。人生海海,沒有人是孤島。

整堂課分三部分:活動—案例—自我思考。設計思路清晰,重點突出,時間分配合理。在案例的選擇上,考慮到貼近學生的實際生活,切合學生的年齡特點,針對性強。給學生提供可實踐的方法,并運用到實際生活中,具有可操作性和現實意義。課堂在案例的討論分析中,層層遞進,全方位多角度地詮釋“生命的意義”,學生有興趣、有觸動、有收獲。不足之處:熱身緩解占比太大,時間可能比較緊張。

總的來說,本堂課還是比較成功的,學生們感同身受,在觀點的交流與碰撞中,共享經驗方法,對自己進行了反思。

在課程最后,再次提醒學生遇到危機事件時留意自己的感受,如果發現自己無法承載,也要及時做好自我照顧或者尋求心理教師的專業支持。希望大家都能照顧好自己,懂得在自己心情低落的時候如何陪伴和安慰自己,就像陪伴一個好朋友一樣陪伴自己。

參考文獻

[1]克里斯汀娜·布萊勒.自我關懷——讓生命強大的必經之路[M]. 劉曉,譯.北京:北京聯合出版社,2017.

[2]麥家.人生海海[M]. 北京:北京十月文藝出版社,2019.

[3]黃珊珊.生命不能承受之“輕”[J].中小學心理健康教育,2020(24):58-59.

(作者單位:浙江省桐鄉市高級中學,嘉興,314500)

編輯/衛 虹 終校/張 旗