陶器文物保護與修復

劉繼萍

陶器是我國古代先民智慧的結晶,同時也是我國傳統文化的重要傳承。陶器的發展見證了中華數千年歷史文化發展進程,是我國對各個朝代歷史、各個時期文化進行研究的重要參照物。陶器文物的修復工作與保護工作是文物工作者、文物愛好者一項艱巨且特殊的使命。

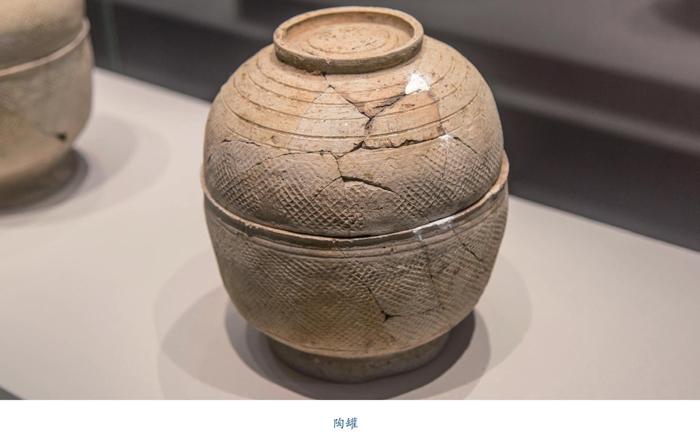

陶器在我國有著悠久的發展歷史,可以追溯到我國遙遠的新石器時代。我國是世界上制造陶器最早的國家之一,因此通過對陶器文化發展的分析有助于傳統文化的傳承。陶器制作過程由勁土或者陶土在高溫下加工成形,結合色彩可以分為彩陶與素陶兩種,結合陶器種類又可分為陶罐、陶鼎以及陶盆等。陶器長期埋于地下,內部與表面吸附或堆積了各種來自地下雜質,容易出現松脆或者彩繪剝落,因此開展陶器保護工作極為必要。

器物研究是陶器一類文物開展修復工作之前的重要流程。技術人員通過對文物外部形態開展直觀感受、了解,如對陶器尺寸、陶器重量、形態特征以及整體結構進行測繪,陶器文物保護以及文物修復才可以有所憑借。全面且深入地了解陶器文物背景信息與潛藏文化色彩,如具體文物名稱、器物真實來源、制造時代背景以及文物出土信息等,只有通過精準的器物研究與分析,才可以在正式修復工作進行時做到有的放矢,有據可依,盡一切可能規避失誤。啟用各種必要的物理檢測以及化學檢測手段進行分析,借助現代化科技設備與分析儀器,可以為陶器文物的后期維護以及修復工作提供重要的科學依據。

修復技術種類

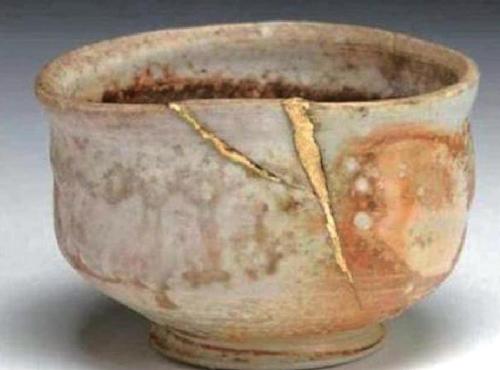

周密且完善的文物修復方案是陶器修復工作的重要保障與操作指南。專業的文物修復人員要正確選用修復手段。通常而言,陶器修復手段大致可分為以下幾種:考古修復、展覽修復以及商業修復,其中考古修復技術注重維持陶器文物的本身原貌,保持陶器文物盡量處于出土狀態下,避免在修復過程中對陶器文物原貌的改變,通常使用石膏等材料在殘缺部分進行填充,為保證恢復陶器的原來面目,通常不會應用上色技術;相較于考古修復,展覽修復技術的要求更高,這種技術下的文物通常會用于博物館展覽,因此要保證器物的完整性與觀賞性共存。在保留修復痕跡的基礎上開展陶器文物修復工作,講究陶器文物的釉色、外部紋飾以及整體質感,強調文物的經濟價值與商業價值。不同修復技術適用于不同的文物以及不同的用途,但是無論是考古修復還是展覽修復,都是建立在復原陶器文物的基礎上進行的。除此之外,專業的修復人員要結合陶器文物的病害程度以及受損狀況進行修復方案設定,并且對修復過程中潛在的意外與風險制定出完善的應急措施,確保陶器修復工作可以順利開展。

優化陶器文物清洗環節

為保證陶器文物的觀賞性,同時也為了保證陶器文物不受到外界雜質與異物的侵害,專業的修復人員首先要對陶器文物進行細致的清洗,去除陶器底部、陶器內部以及陶器表面殘留的雜質。對于硫酸鎂一類可溶性物質,通常可采用清水沖洗的方式進行清洗工作。部分制作粗糙、年代久遠的彩陶顏色容易在清洗過程中出現脫落現象,技術人員通常會采用高分子材料加固的方式進行固定,避免在清洗過程由于水流壓力導致彩陶顏色脫落的現象。除此之外,針對部分陶器質地較為松脆,在清洗過程中也容易出現碎裂的現象,為解決這一問題,專業的修復人員通常會采用紙漿對陶器進行包裹的方式進行,用紙將陶器表面進行包裹,借助紙漿的毛細作用使器物附著的鹽類在陶器文物表面結晶,再使用專業的清除技術對文物進行修復工作。

優化陶器文物粘結環節

粘結環節是陶器文物修復過程中最繁瑣的部分。首先,專業的修復人員要對陶器文物進行標記,并且結合文物碎片的形狀進行試拼,通過多次嘗試后配對成型,并且試著固定陶器文物的基本形狀。其次,技術人員要盡量選擇優質的黏結劑,黏合劑要具有用量少、黏合性強的效果,這樣粘合后的陶器文物不僅具有安全性與美觀性,而且同時具備穩定性與牢固性,為了保證在拼接過程中便于技術人員進行調整,黏合劑還需具備一定的可流動性。優質的黏結劑有熱熔性膠粘劑、環氧樹脂膠黏合劑等。最后,沿著接茬部分均勻地抹上黏結劑,對準陶器碎片的接口部分,由部分粘結轉化為整體粘結,通過按壓技術最終固化成型,而最終的按壓技術也是整個粘結修復環節的核心流程,需要專業的文物修復人員在長期的工作中不斷探索、不斷研究專業的按壓手法,確保陶器修復工作順利開展。

陶器文物配補也是最為常見的陶器修復技術,配補常用的材料有石膏粉、白水泥等,配補材料負責填充陶器文物的缺失處與縫隙處。可以很好地復原陶器文物的原有樣貌,同時也可以起到防止陶器繼續損壞的問題。若是陶器質地較為粗松,可用酒精打蟲劑加石膏粉的方式進行修復,這樣可以使陶器更加牢固;陶器若是質地較為緊密,可適當采用石膏粉與稀釋劑混合的方式進行填充,填充修復后,還可以應用砂紙對整個陶器文物的表面進行打磨,直至打磨處光滑為止。

優化陶器文物加固環節

陶器文物加固是一個極為精細的過程,而滴注加固法就是文物修復中一種較為常見的加固方式。為了提升陶器文物強度,可以在石膏粉中滴入3%的聚乙烯醇溶液進行修復,將陶器文物脫落部分或者松動部分進行修復與加固,提升陶器文物的穩定性與牢固性。相較于其他修復過程,陶器文物加固并沒有十分繁瑣的操作流程,但是卻需要考驗技術人員手法的精細程度,尤其是在進行加固材料配比的過程中,非常考驗修復人員的整體水平與工作經驗,而在進行加固的過程中,同樣需要專業的技術人員對每一個操作流程嚴格執行,并且找準加固材料以及陶器文物自身的狀態,只有精準地選擇加固材料、嚴格執行操作標準并且找準加固時機,方可保證文物加固工作順利進行,尤其是針對彩陶文物的彩繪部分的顏色封護加固,效果更加良好。

優化陶器文物上色環節

多數陶器文物為保存陶器本身風格不需要在修復過程中進行上色,但是少部分陶器文物需要通過上色的方式淡化表面的復原痕跡,以求通過上色的方式為陶器修復提升一個新的階梯,以求修復效果起到整體修飾的作用,這就需要技術人員對修復部分開展著色處理。在所有上色技術中,做舊仿色就是其中最常用的技術手段,通常采用天然顏料作為上色材料,如石青就是天然材料中較為優質的原材料,其自身具有耐候性好的特性,因此在進行陶器文物上色后可以保證陶器不易褪色。為了最大程度保障陶器文物與原色相符,專業的修復人員應該精細化進行上色處理,確保上色材料與器物自身色澤渾然天成,為實現這一目的,專業技術人員還需進行反復試驗與調制。補色使用毛筆或者棉簽等質地柔軟的工具進行,用輕柔的技術手法進行陶器文物上色,以求陶器文物上色達到最佳狀態。

陶器文物的修復環節極為繁瑣,每一個細小的疏漏都可能對文物造成不可挽回的損失,都需要小心謹慎進行。陶器修復工作人員可以通過優化陶器文物清洗環節、優化陶器文物粘結環節、優化陶器文物配補環節、優化陶器文物加固環節、優化陶器文物上色環節等方式開展文物修復工作,為陶器文物保護工作奠定堅實而穩固的基礎。

作者單位:天水市博物館