FMEA模式在骨動力系統工具清洗的應用效果

金偉端 白雪玲 梁文坤 李雪一 劉香玫 鄭漢珍

骨動力系統工具為骨科手術必不可少的工具,且這類設備的手柄常有較為復雜的結構,單純依據商家提供的清洗說明書進行清洗,難以達到有效的清洗效果,甚至會因手柄滅菌不徹底,引發手術感染[1]。目前,對于手柄清洗消毒問題的探究多局限于手柄表面以及相應附屬件的清洗保養,而無對手柄內部清洗的相關研究[2],并且對于清洗質量的評價多采用目測法,嚴謹性欠佳[3]。因此,為制定一套有效的消毒程序,本課題組于2018年3月,將FMEA模式應用于骨動力系統工具的清洗消毒,并取得了良好效果。

1 材料與方法

1.1 觀測樣本

自2018年3月開始,本院消毒供應中心開始實施FMEA模式,分別抽取實施前(2017年10月)、實施后(2018年3月)骨科動力系統工具各40件。骨科動力系統工具包括:電鉆26件,磨鉆14件。實施前后26名參加研究人員均無人員調動。納入條件:器械均為可回收骨科動力系統工具;經倫理委員會批準通過。排除條件:已損壞或不可回收的器械。

1.2 FMEA模式

1.2.1 成立FMEA小組 該小組由科室護士長及科室業務人員共同組建而成。各小組成員均具備護士執業資格證書,且常年在一線工作以及從事風險管控工作,文化層次均為大專及以上。小組各成員均接受系統性培訓,通過FMEA分析流程,對骨動力系統工具手柄清洗程序中的清洗、洗滌、漂洗、干燥等重要步驟展開風險性評價,并分析持續性質量改進方案。

1.2.2 落實及繪制程序圖 根據骨動力系統工具手柄清洗問題,由項目組各成員共同繪制醫用動力工具清洗程序圖,依次涉及用物準備-評估-分類-專用油清潔-純化的水沖洗-專用油潤滑-干燥-清洗質量反饋性評價。

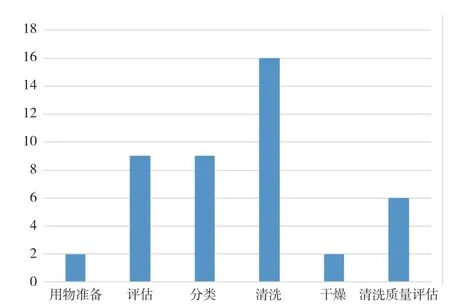

1.2.3 開展程序風險因素分析與評估 按照國家患者安全中心制訂的發生概率評估原則、嚴重程度評估準則對1.2.2中制定的清洗程序展開風險因素評分,并畫出相關風險評估矩形圖。通過風險評估矩形圖,將失效事件中原因發生的風險程度與發生概率的乘積進行計算(最高分值為16分),若分值超過8分,則需對失效事件中的風險因素立即處理。小組成員通過風險評估矩形圖評分標準對骨組織動力系統工具手柄清洗中各個程序展開風險性估分,通過矩形圖明確最終的估分結果,見圖1。

圖1 風險評估矩形圖

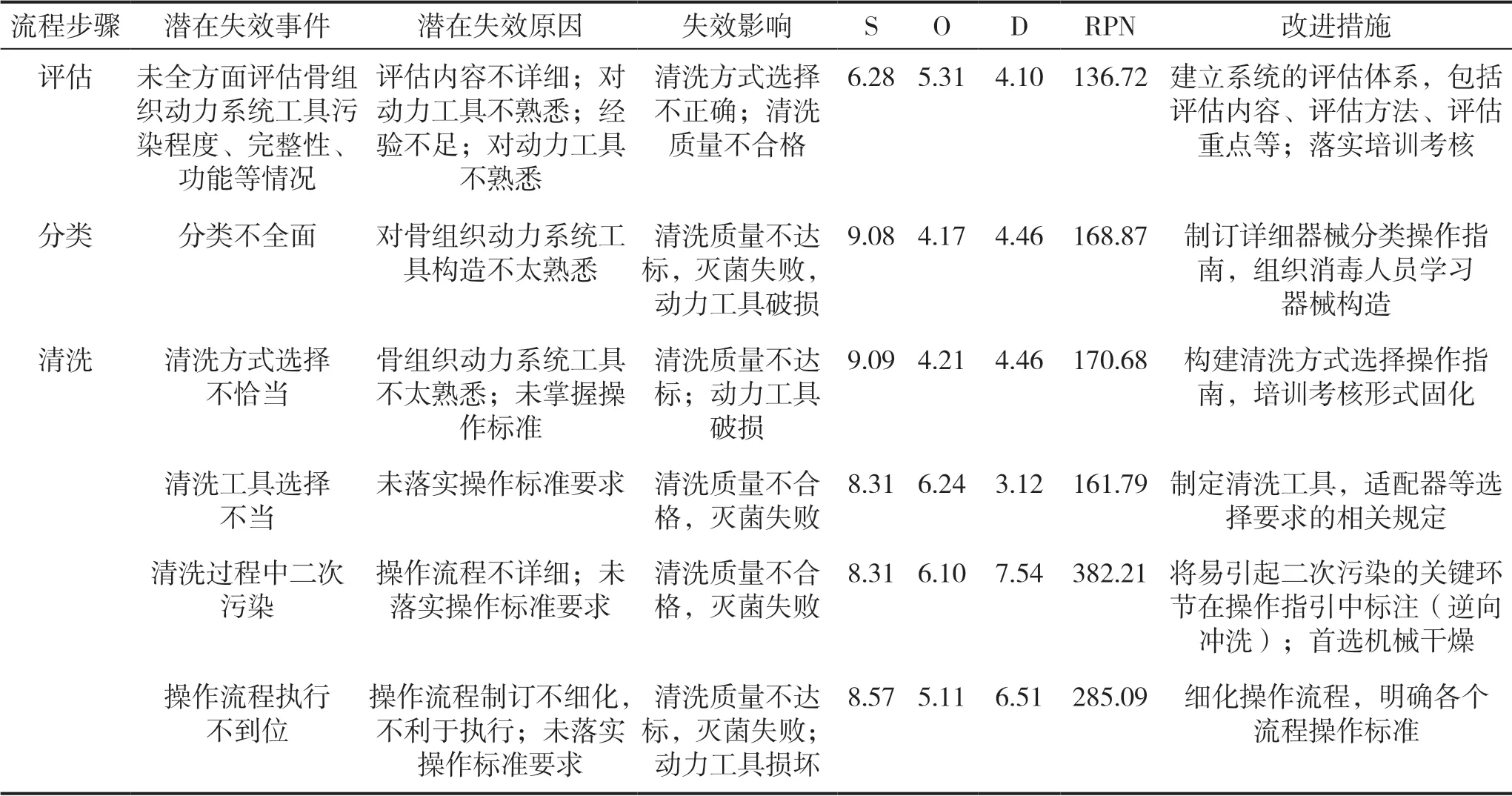

1.2.4 計算危險因子 根據骨組織動力系統工具手柄清洗程序相關風險評估矩形圖計算風險因子,將評估、分類、清洗3個程序羅列為高風險因子并分別羅列出失效模式,計算出危險值(RPN)。RPN值=S×O×D,S值代表影響嚴重性,O代表失效模式出現的頻率,D代表探測失效程度;S、O、D值的等級分均為1~10分。若失效事件的RPN值>125分,則說明個體要踐行有關措施落實質量改進措施,具體措施見表1。

表1 骨組織動力系統工具手柄清洗風險失效分析與改進措施(分)

1.2.5 方法實施 ①擬訂控制方案:小組成員從中篩選出RPN值>125分的風險因素流程,并對其潛在的失效模式提出質量改進措施,并進行改進(見表1)。②完成項目報告:應用FMEA方法從中查找出骨組織動力系統工具清洗失敗的高風險因素并擬訂有效的改善措施,由項目負責人撰寫流程完成報告,記錄流程開展的全過程與結果,歸納項目成員活動過程中的體會,從中擬訂后續的研究流程。

1.3 觀察指標

比較FMEA模式落實前與落實后骨組織動力系統工具清洗成效。清洗成效以手柄殘留蛋白為評價指標,殘留蛋白陽性數越高則清洗效果越差。

1.4 統計學處理

采用SPSS 22.0統計學軟件處理數據,計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

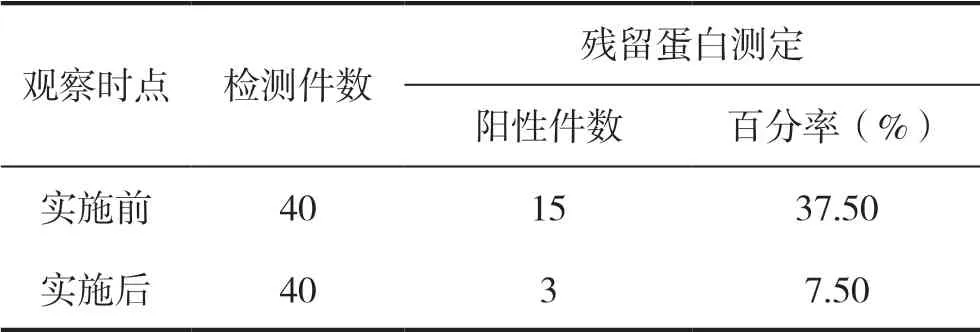

落實FMEA后,骨組織動力系統工具手柄內部清洗效果經殘留蛋白測定發現,清洗不合格率低于落實FMEA前,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 落實FMEA前后骨組織動力系統工具手柄清洗效果比較

3 討論

骨動力系統工具結構復雜,軸承較多,管腔狹窄,使其在清洗與滅菌進程中常出現諸多風險[4-5]。而以FMEA模式對骨組織動力系統工具的清洗相關風險因素進行管理以及對流程進行規控,可使各項清洗流程更趨向于規范化、標準化,并且通過殘留蛋白測定,結果顯示清洗不合格率由37.50%降低至7.50%,其成效顯著。

美國健康保健鑒定聯合委員會自2003年起將FMEA模式應用于醫院管理體系中取得了較為可觀的成效,可見該項管理策略在臨床應用過程中具備一定基礎[6-7]。本研究以FMEA模式作為手段對骨組織動力系統工具的清洗程序展開風險性評價,發現其在清洗程序中可能出現的負面流程,并對該流程展開風險值計算,以及提出了改進措施[8]。在初始階段,通過強調風險評估的重要性,正確開展物件分類,對清洗方式的選擇進行調整;在清洗階段,通過對清洗程序予以規范化處理,結合實際要求來選擇洗刷工具、洗刷時間、酶擦拭時間、管腔類洗刷次數等,使工作人員得以執行標準化且統一的清洗程序,進而保證清洗質量[9-13]。

在本研究中,通過FMEA模式對清洗過程中可能出現的二次污染展開深入分析,發現二次污染風險實則貫穿清洗全程,對此,在清洗全程制定規避措施,如利用流動水沖洗、沖洗的方向、在消毒滅菌進程中要及時更換手套,借助高壓水槍對管腔內的水予以回流及干燥處理,定期更換干燥臺的消毒清潔物品等[14-15]。

通過FMEA管理模式展開風險值分析,并以此為循證依據開展流程改進。《消毒技術規范》(2012年版本)附錄A有建議指出:通過對殘留的蛋白質含量予以測定,借助殘留蛋白測試的方式對診療器械定期進行檢測,能對清洗效果進行反饋性評價[16]。而又有文獻指出[17],通過放大鏡及肉眼目測的形式對醫療器械清洗合格質量展開評價,其中,殘留蛋白測試合格率達到73.32%,該結果與本研究結果相符。本研究以FMEA理念對骨組織動力系統工具的清洗效果展開多元化分析,能保證清洗程序更加嚴格,達到的清洗效果更佳。

清洗質量規范與否會對滅菌質量造成影響,若操作不當甚至直接影響手術患者的生命安全,進而增加手術所致的感染性風險。借助FMEA管理理念對清洗環節中的高風險因素展開分析,并通過擬訂規范化的清洗程序,能有效提高手術器械的清洗效果,另外,也能提高人力資本的利用效率,避免醫療物資的無效浪費。在制訂流程過程中,應密切監測各個操作流程細節,并督導工作人員規范各項清洗要求,使清洗效果達到理想水平。