精神分裂癥主要照顧者照顧體驗的影響因素分析

樊惠穎,楊婭萍,許 舟,裴方玉,蘇 鵬,嚴家詠,郭洪花

海南醫學院國際護理學院,海南 571199

精神分裂癥是一種常見的慢性重型精神疾病,多起病于青壯年,主要表現為思維、情感、意志、行為等多方面障礙,社會功能受損嚴重,給病人及其家庭帶來了沉重負擔[1]。我國90%以上的精神分裂癥病人經急性期治療出院后返回家中與照顧者長期同住,主要照顧者在照顧病人的過程中承擔了生活照料者、疾病管理者及經濟支持者等多種角色[2]。由于精神分裂癥病人的病情反復復發、常伴精神癥狀殘留甚至人格改變、難以生活自理或與人正常交往、來自社會的歧視和病人及家庭存在的嚴重病恥感等,照顧者長期承受著沉重的軀體和心理壓力[3]。國內外大量研究關注了精神分裂癥病人的主要照顧者,發現其照顧負擔重[4?5]、生活質 量 低 于 一 般 人 群[6?7]、社 會 支 持 狀 況 較 差[8?9]、情 感 表達過多或過少[10]、心理問題嚴重[11]等,但總體而言都是將照顧精神分裂癥病人視為消極體驗。近年來,逐漸有學者認識到照顧過程中不僅有負性結局,而且能夠產生個人積極轉變、內心的強大與滿足感[12?13]等正性經歷。故照顧體驗這一概念得到了越來越多的關注。體驗可以是積極的、消極的或中立的,及時掌握主要照顧者的各種正性及負性的照顧體驗,有針對性地進行疏導、提供幫助,有助于改善照顧者的身心健康狀況,進而提高對精神分裂癥病人的照護質量[12]。但目前國內對精神分裂癥的照顧體驗的研究報道較少。本研究主要探討精神分裂癥病人的主要照顧者照顧體驗的現狀及其影響因素,以期為提高照顧者的生活質量、改善家庭照護質量和病人康復效果提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 本研究為橫斷面調查研究。采用便利抽樣法,在海南省4個精神衛生中心中選取2個[海南省精神衛生中心(北部)、儋州市人民醫院西部精神衛生防治中心(西部)]為調查地,納入2017年4月―2019年5月門診就診的精神病分裂癥病人的主要照顧者,共210人。納入標準:①為病人提供生活和治療照顧的主要家屬,如其配偶、子女、父母等,且每周照顧5 d及以上者;②年齡≥18歲;③能正常閱讀并理解問卷的內容,表達自己的想法;④近1個月病人病情沒有過大的變化。排除標準:①有中度或嚴重的記憶或言語障礙者;②照顧病人處于情感障礙、精神分裂癥等精神障礙急性期,自知力不完整者。研究對象均知情同意,自愿參加本研究。

1.2 研究工具

1.2.1 照顧者和病人的人口學資料和臨床資料 采用自編的一般資料調查表進行調查,包括照顧者的年齡、性別、文化程度、婚姻狀況、工作狀況、經濟狀況、照顧病人的態度、照顧時間;病人的年齡、病程、病情、情緒狀況等。

1.2.2 照顧體驗量表 采用照顧體驗量表(Experience of Caregiving Inventory,ECI)進行調查。ECI量表由Szmukler等[14]研制,用于測量精神病病人照顧者的照顧體驗,由消極評價和積極評價2個分量表構成,共66個條目。消極評價分量表包括有關困難行為、陰性癥狀、病恥感、醫療服務問題、對家庭的影響、需要支持的程度、依賴和喪失等8個維度,共52個條目;積極評價分量表包括積極的個人經驗、關系中的良好面2個維度,共14個條目。均采用Likert 5級計分法,0分代表“從沒出現”,4分代表“總是出現”,得分越高表示消極體驗或積極體驗越高。兩分量表分別計算維度得分總和。該量表中文版由香港精神科專家修訂,具有良好的內部一致性(Cronbach'sα系數為0.49~0.85)和重測信度(0.83~0.90)[15?16]。

1.3 調查方法 采用問卷調查法,由經過統一培訓的門診護士負責調查,統一指導語,調查時取得調查對象的知情同意,并向調查對象說明問卷調查的內容、注意事項及保密原則,而后向其發放調查問卷。調查對象在理解問卷題意的情況下獨立作答。問卷完成后當場回收。本次調查共發放問卷210份,回收有效問卷201份,有效回收率為95.71%。

1.4 統計學方法 使用SPSS 23.0統計軟件分析。采用頻數、百分比、均數、標準差、中位數、四分位數描述資料。ECI兩個分量表得分先進行正態轉換(正態得分法),使其符合正態分布,再進行單因素和多因素分析。單因素分析采用t檢驗、方差分析、秩和檢驗及Pearson相關分析;影響因素分析以單因素分析中有統計學意義的變量為自變量,分別以消極評價和積極評價總分為因變量,進行多元逐步回歸分析(α入=0.05,α出=0.10)。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 ECI分量表及各維度得分情況(見表1)

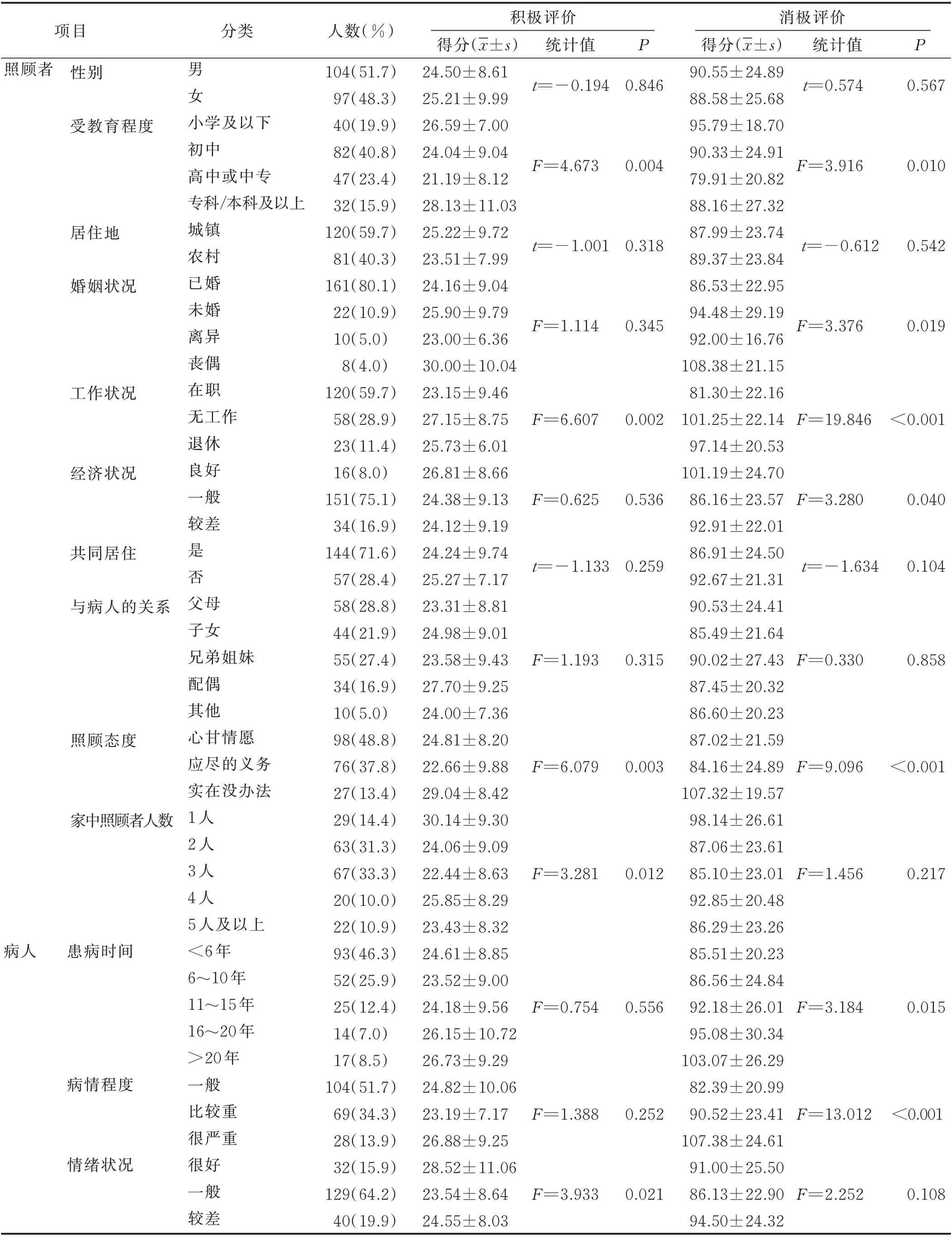

2.2 影響照顧體驗的單因素分析結果 本研究中病人的病程為6(3,11)年。照顧者年齡(43.78±12.90)歲,與消極評價相關性無統計學意義(r=0.081,P=0.251),與積極評價呈正相關(r=0.160,P=0.023)。病人年齡(40.80±15.54)歲,與消極評價與積極評價相關性無統計學意義(r=0.078,?0.016,P>0.05)。其他結果見表2。

表2 影響照顧者照顧體驗的單因素分析(n=201) 單位:分

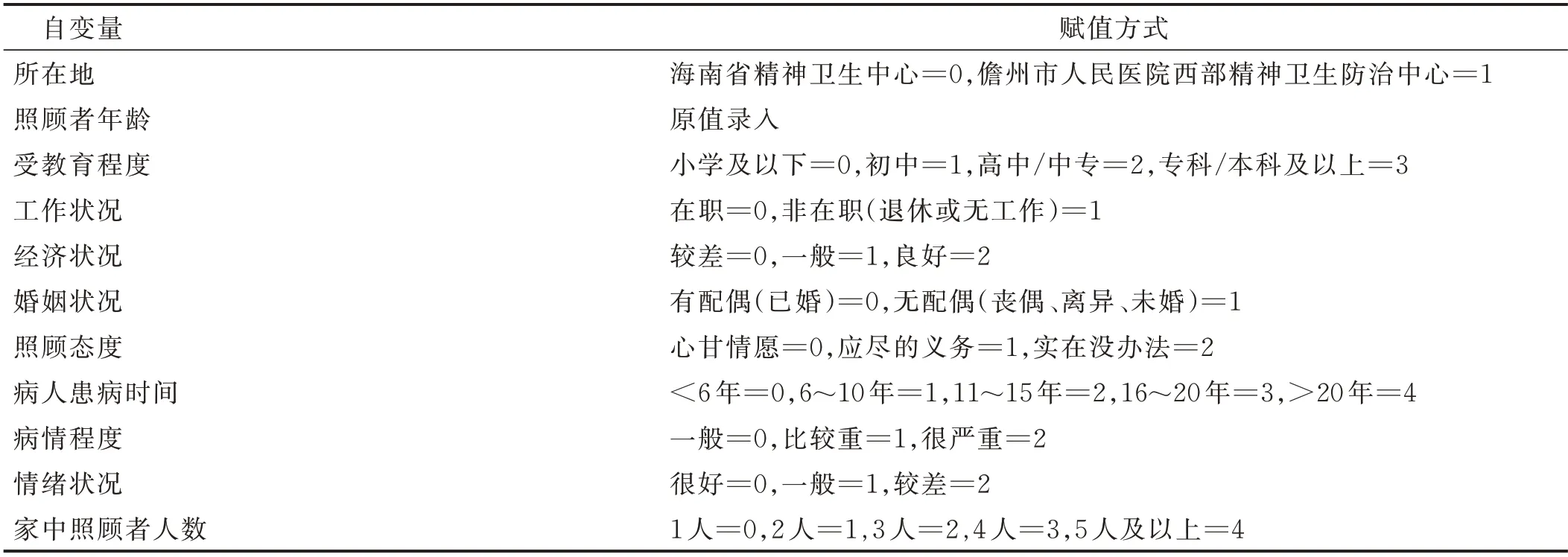

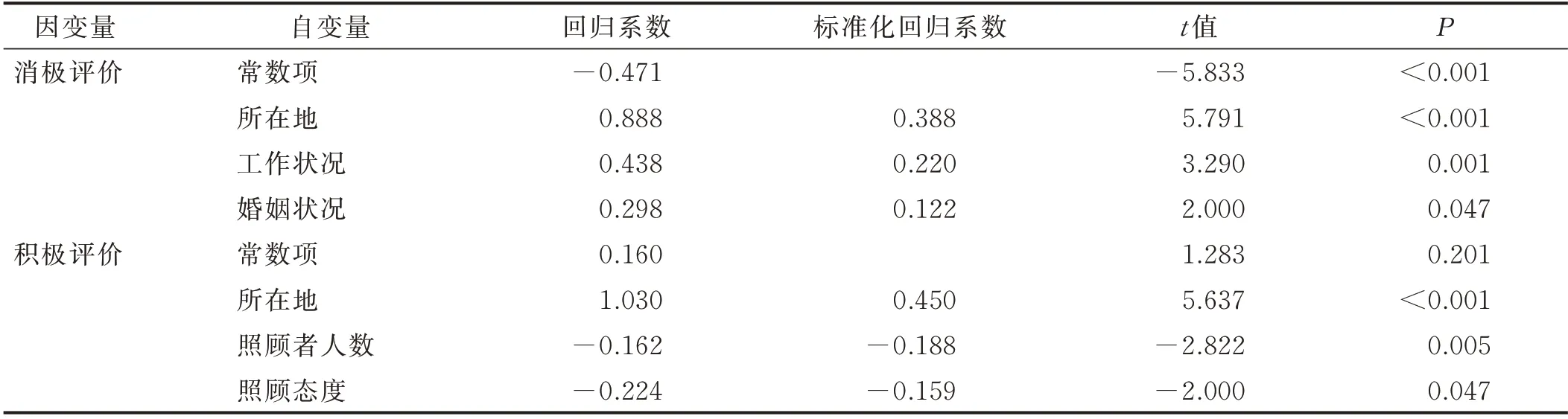

2.3 精神分裂癥病人主要照顧者照顧體驗影響因素的多元回歸分析 將自變量進行賦值,賦值方法見表3。以消極評價為因變量的模型中,所在地、照顧者工作狀況和婚姻狀況是其影響因素,共解釋方程總變異的28.7%。以積極評價為因變量的模型中,所在地、照顧者人數和照顧態度是其影響因素,共解釋方程總變異的15.0%。見表4。

表3 自變量賦值方式

表4 主要照顧者照顧體驗影響因素的逐步回歸分析結果

3 討論

3.1 精神分裂癥病人主要照顧者的照顧體驗現狀本研究中精神分裂癥病人的主要照顧者的消極體驗較高[(89.67±25.18)分],高于Lau等[16]使用ECI在香港調查的結果[(78.8±30.5)分],但低于黃冰菁等[17]在上海的結果[(123.4±29.9)分]。分析原因:后兩項研究的調查人群不僅包括精神分裂癥還包括其他重型精神病病人的照顧者,而本研究僅對精神分裂癥這一種精神疾病,故照顧體驗不同。其次,內地兩地區照顧者的消極體驗高于香港地區,可能與我國內地與香港的社會環境和社會支持程度不同有關。香港的精神衛生服務體系由醫管局、社會福利機構和非政府組織有效鏈接,為精神障礙病人提供從診治到社區家庭服務再到重返社會等多元化完善的支持[18]。同時,在公共場所和社區普及精神衛生知識的宣傳與教育,且都以正面的形式深化大眾對精神障礙病人的正確認識,這能大大降低病人和照顧者的病恥感,為病人的生活和康復創造了有利環境[19]。而在我國內地則以精神衛生機構治療為主,社區康復資源有限,缺少行之有效的社會功能康復,加之社會公眾對病人存在刻板印象等[18],都可能造成精神分裂癥照顧者消極體驗更高。

本研究發現,精神分裂癥病人的照顧者也具有較高的積極照顧體驗,這與印度的類似調查結果[20]一致。研究表明,精神分裂癥病人的照顧者會獲得照顧的收獲(以對殘疾人越來越敏感,明確他們的生活重心和更廣泛的意識內在力量),與病人一起體驗良好的人際關系,產生個人積極體驗[12,21]。海南地區的照顧者積極體驗[(24.86±9.26)分]略高于上海地區[(22.1±9.2)分][17]和香港地區[(18.9±10.2)分][16]。這一方面可能由于上海和香港比海南的生活節奏更快、生活壓力更大,精神分裂癥病人家庭與非病人家庭相比,差距更為突出,從而給照顧者帶來更多的消極影響,降低了其積極體驗;另一方面,由于本次調查時間距另外兩地區的調查已久,隨著社會的發展,家庭和社會對精神分裂癥的認知度有所提高,且政府對重型精神疾病病人的幫扶力度逐漸加大,從而降低了照顧者的經濟和心理壓力,使其消極體驗有所降低,積極體驗有所提升。

3.2 精神分裂癥病人主要照顧者照顧體驗的影響因素

3.2.1 未工作、無配偶的照顧者消極體驗更高 相比在職工作的照顧者,沒有工作或退休會帶來家庭收入的下降和照顧時間的增加,可能加重照顧者的負擔和消極體驗[22]。提示醫務人員要在疾病早期給予未工作的照顧者更多心理疏導,同時政府和社會保障部門應制定政策給予照顧者無工作的家庭更多經濟支持,以降低消極體驗。

配偶作為重要的家庭負擔分擔者,能夠降低照顧者的精神、情感、經濟等方面的壓力,使消極體驗降低。有研究表明,主要照顧者為1人時,照顧者的情感需求、生活與經濟需求高于主要照顧者≥2人者[23]。提示有必要鼓勵家庭其他成員對照顧者的關懷以及增加社會支持力度,以減輕照顧者的憂慮和心理負擔,擺脫消極情緒,提升照顧體驗[4]。

3.2.2 地區間照顧體驗差異明顯 本研究中,儋州市人民醫院西部精神衛生中心的照顧者消極評價高于海南省精神衛生中心,盡管本研究的調查地覆蓋了海南省4個精神衛生中心的兩個,但是一個位于海南省省會海口市,一個位于地級市儋州市,地區經濟水平、機構精神衛生服務、社區精神康復資源及延續服務等方面均存在差異,可能造成了上述消極體驗的差異。而在資源和支持相對匱乏地區的照顧者,在個人付出更多的過程中也產生更多價值感或獲益感,從而增加了積極體驗[24]。

3.3 對策建議 為了改善精神分裂癥病人主要照顧者的照顧體驗狀況,提高家庭照護質量,建議充分利用各級各界力量,加強對精神分裂癥照顧者的支持力度[23]。第一,精神衛生服務方面,改變單向“被動式服務”模式,不僅關注急性發作期病人,更應從這類病人入手,加強對其照顧者的疾病知識宣教、照護技能指導、心理疏導和支持,緩解其照顧壓力和消極情緒,提升照顧者的壓力管理能力和應對技巧[25]。第二,開展精神衛生知識普及活動,加強公眾對精神分裂癥病人的了解度和接納度。第三,建立行之有效的精神分裂癥病人社區康復體系,從疾病早期入手,幫助病人從家庭走向社區、走向社會,減輕家庭照顧負擔和壓力[18]。第四,動員病人家庭的其他成員對照顧者給予更多關心、體諒和幫助,加強照顧者的社會支持度。第五,由政府、醫院或社區牽頭,開展照顧者的同伴支持或組織建立公益性“互助式”社會群體組織[26],使照顧者能夠定期進行經驗分享、情感宣泄、互助支持,以降低消極體驗,鞏固和提升積極體驗。

4 小結

精神分裂癥病人主要照顧者的消極體驗偏高,且在長期照顧過程中產生了積極體驗。照顧者的工作狀況、婚姻狀況、所在地是消極照顧體驗的影響因素,所在地、照顧者人數、照顧態度是積極照顧體驗的影響因素。政府、醫療機構、社會組織及公眾應給予照顧者人群更多關注和支持,提高照顧者的應對能力和身心健康,共同努力構建利于精神分裂癥病人康復的環境和體系。受時間及人力所限,本研究僅調查了海南省兩地區的照顧者,納入的影響因素有限,今后可擴大抽樣范圍、豐富影響因素指標,印證本研究結果;并可開展質性研究,進一步深入挖掘照顧體驗狀況。