北京大興國際機場高速公路公軌共線段重難點分析

廖若宇,袁 蕾,王 玉

(北京市市政工程設計研究總院有限公司,北京市100082)

0 引 言

北京大興國際機場定位為大型國際航空樞紐、國家發展新動力源以及支撐雄安新區建設的京津冀區域綜合交通樞紐。圍繞新機場外部交通,北京市組織編制了《新機場外圍綜合交通規劃》,構建了“五縱兩橫”的交通網絡。主要包括3條縱向高速公路、1條橫向高速公路、2條縱向軌道及1條橫向軌道。在常規基礎設施建設流程中,由于建設體制的獨立性,即使功能及建設區域高度吻合,各項目也會各自為政,缺少統籌考慮,對未來城市建設及發展可能會帶來不利影響[1]。

本文以項目特點及思路演變為切入點,具體分析研究公軌共線位的設計重難點,并提出具體措施,最終對設計效果進行分析探討。希望本文的研究成果可為其他地區多交通模式的交通樞紐建設提供參考,在類似項目建設中盡可能節約土地,為區域建設預留空間,減少重復性工程,最大化釋放經濟效益。

1 相關共線位設計案例

1.1 案例分析

(1)上海共和新路高架-地鐵1號線北延

上海共和新路高架工程為“高架主線+地面輔路”形式。高架段為雙向6車道,城市快速路標準,設計車速60 km/h,寬25.5 m;地面輔路段為雙向6車道+外側慢行,城市主干路標準,設計車速40 km/h,無匝道段寬約50 m,有匝道段最寬約78.5 m。地鐵1號線北延為城市軌道交通線,初期設計為6節編組,近期及遠期設計為8節編組,最高行駛速度80 km/h。

上述兩線于彭江路至呼瑪路段形成一體化高架結構,長度約4.425 km。其中:高架快速路位于第三層,軌道線位于第二層,地面輔路位于第一層。區段內含互通式立交1座、上下匝道1對、軌道高架站4座。線路基本跨徑為30 m,橋身墩身以Y型為基本型式,局部段采用H型。地面輔路位于橋墩兩側。高架與地面輔路于2002年底開通運營,地鐵線路于2004年底開通運營。

(2)寧波北環快速路-地鐵4號線

寧波北環快速路為“高架主線+地面輔路”形式。地上為橋梁結構段,雙向6車道,城市快速路標準,設計車速80 km/h;地面輔路段為雙向6車道+外側慢行,城市主干路標準,設計車速50 km/h。地鐵4號線為城市軌道交通線,列車采用6節編組B型列車形式,最高速度標準80 km/h。

上述兩線于慈城連接線至江北大道段形成一體化高架結構,長度約6.4 km。其中:高架快速路位于第三層,軌道線位于第二層,地面輔路位于第一層。區段內含互通式立交1座、上下匝道2對、軌道高架站4座。線路基本跨徑為30 m,橋身墩身以H型為基本形式。地面輔路位于橋墩兩側。高架和地面輔路于2014年底開通運營,地鐵線路計劃于2020年底開通運營。

1.2 案例啟示

(1)在土地資源緊缺的區域,交通設施的協同化、集約化布置將是未來發展趨勢。

(2)豎向設置應在盡量降低橋梁高度的前提下,滿足沿線地面道路的布設需求。

(3)在路軌分合流位置,對線位及橋跨結構進行合理處理,以滿足線位的轉換。

(4)高架與地面道路銜接選用平行式匝道,同時處理好與地面道路及被交路的交通組織。

(5)總體上統籌考慮周邊相關交通設施之間的關系。

2 項目情況

2.1 相關工程介紹

該項目所有線路均為《新機場外圍綜合交通規劃》中“五縱兩橫”的組成部分。共線段位于北京大興南部區域,沿線用地以村鎮、耕地、林地為主,控制物整體較少,遠期為規劃大興新城南擴區域的重要組成部分。共線段主要涉及項目有以下3個。

(1)北京新機場高速公路(以下簡稱“高速路”)

設計標準為高速公路,雙向8車道,標準斷面寬度為38 m。共線段采用高架橋形式,設計車速為120 km/h。線路穿越京滬高鐵后折向東南方向,進入共線段設計范圍,向南跨越一級公路龐安路后,共線段結束。項目已于2019年7月投入使用。

(2)軌道交通新機場線(以下簡稱“軌道線”)

設計標準為城市軌道線,線路采用8D編組模式運營。共線段采用高架橋形式,線路運營最高時速為160 km/h,結構限界為11.8 m,采用大站快線模式。線路下穿京滬高鐵后折向東南方向,進入共線段設計范圍,向南跨越一級公路龐安路后,共線段結束。項目已于2019年9月投入使用。

(3)團河路

設計標準為一級公路,雙向4車道。共線段位于地面層,考慮遠期城鎮化建設,外側設置人行道,標準斷面寬度為49.4 m,設計車速為60 km/h。線路穿越京滬高鐵后折向東南方向,進入共線段設計范圍,向南跨越一級公路龐安路后,共線段結束。項目計劃于2020年底投入使用。

除上述項目,考慮整個區域用地的集約化,共線段范圍周邊還有兩個項目與上述項目共走廊布置。

一是京雄城際。該項目設計標準為高速鐵路,線路采用8~16節編組模式運營,線路設計時速為250 km/h,結構限界為12.6 m,采用高架橋形式。線路自西北沿京滬高鐵并行,上跨京九鐵路后轉向正南方向,開始與上述3條線路共走廊布置,與共線段設置安全保護凈距,最小寬度為15 m。

二是新機場高速公路綜合管廊。該項目是保障大興國際機場和中心城方向能源供給的重要通道,采用地下結構形式進行敷設,采用雙倉結構。結構內含給水、電力、電信、中水等相關管線,管廊結構寬度約9 m。線路下穿京滬高鐵后折入共線段正下方,向南于一級公路龐安路北側離開共線段范圍。

2.2 要點總結

共線段全線約7.9 km,結構分3層(以下簡稱“三線”):最上層為高速公路,路面高度23~24 m;中間層為軌道線,軌面高度12.3 m;地面層為一級公路。橋梁結構采用H型結構,墩柱間距為17 m。一級公路布置于墩柱兩側,墩柱內側地下埋置管廊,墩柱內側橋下空間作為管廊附屬結構及公路的養護工區。京雄城際位于三線結構標準段西側29 m位置,兩結構平行敷設。類比已有相關設計案例,該項目有以下特殊性。

(1)功能需求強。考慮北京市城鎮化發展速度,須統籌考慮遠期建設情況,同時還須考慮公路與沿線村鎮的互通服務需求。

(2)設計標準高。高速公路及城市軌道線的設計標準基本達到了目前現行規范的上限,技術指標要求較高,可突破余地較小。

(3)影響因素多。除共線項目外,還有結構下方的管廊及西側緊鄰的京雄城際,各項目間的相關影響均須同步考慮。

3 重難點分析研究

該項目體量較大,受限于篇幅,本文僅對部分重點問題進行探討。

3.1 斷面選擇

在傳統模式中,工程建設受制于工期、建設單位及運營產權單位的不一致,不同項目往往采用不同線位甚至不同走廊進行敷設。該項目走廊帶內包含公軌鐵共4條線路,考慮自身斷面需求及安全凈距,常規模式下4條線路共需橫向寬度約163.4 m,且同時將用地切分為5塊。上述4條線路均主要承擔為機場服務的功能,且貫通時間基本一致,建設時序基本相同。這就為線位與走廊整合提供了契機。

京雄城際設計車速為350 km/h,根據《鐵路安全管理條例》,線路運行限界兩側15 m范圍不可有永久結構物侵入,故無法與其他3條線路嚴密整合,僅可放入同一走廊帶內布設。剩余3條線路設計標準相差不大,可考慮共線位設計。

從功能上來看:高速路主要服務于中心城區與新機場的快速溝通,沿線通過互通立交對地方進行服務;軌道線也主要服務于中心城區與新機場的快速溝通,研究范圍內無站點;團河路為集散型一級公路,主要服務沿線區域內部出行及對外聯系。

根據相關研究成果,交通線路的路基段對城市的割裂作用十分明顯,不利于區域的聯通發展[2]。遠期,伴隨大興新城的南延、南中軸文化帶的推進及臨空經濟區的發展,大興南部區域要進行整體提升。為根本消除區域割裂,設計將高速路和軌道線置于二層以上位置,團河路為地方服務道路,因此置于地面層。

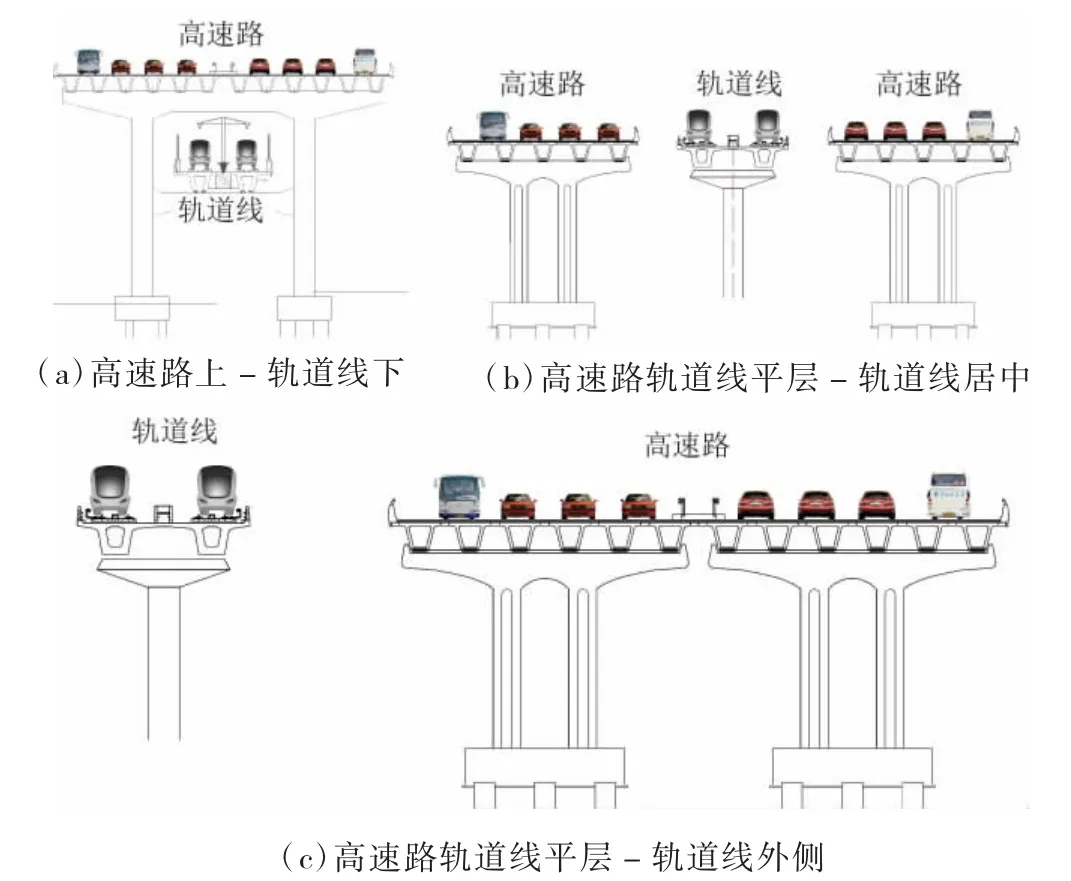

對于高速路與軌道線的層間關系,經初篩后主要對下列3種方案進行比選:一是高速路上-軌道線下;二是高速路軌道線平層-軌道線居中;三是高速路軌道線平層-軌道線外側。上述方案中,京雄城際均置于最西側,方案如圖1所示。

圖1 斷面比選方案

具體分析比選結果見表1。

表1 橫斷面比選分析表

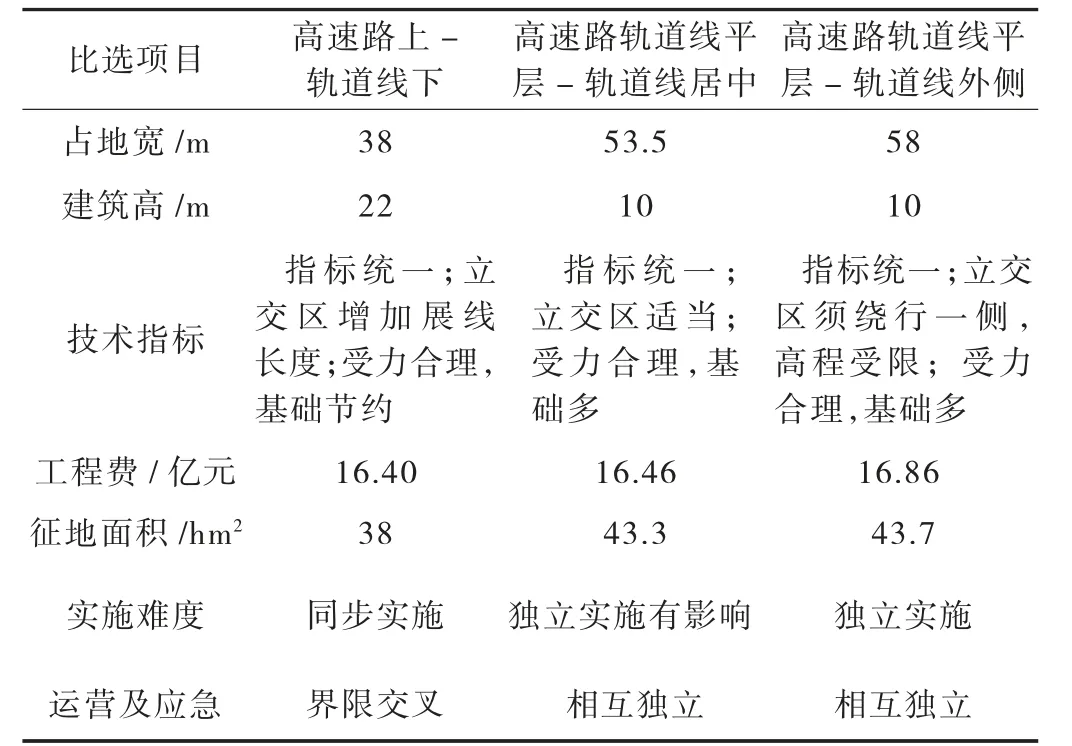

高速路上-軌道線下設計方案:征地范圍最小,節約征地面積約12%(可節約5.3~5.7 hm2土地);沿線立交布置靈活;與周邊建筑間距拉大;工程投資相對較少;僅路軌上下層共構布置,立交布置匝道將增加展線長度,局部須增加占地范圍。綜上,選用高速路上-軌道線下設計方案。由于橋下存在地下管廊,橋下空間范圍有大量管廊附屬設施,因此最終將地面道路設置于墩柱兩側,三線整合共線后,京雄城際位于三線西側,所有線路布置于同一走廊帶內(見圖2),總用地寬度僅81.2 m(常規平鋪需163.4 m),可極大地減少拆遷,釋放土地經濟效益。

圖2 斷面實施方案

3.2 豎向處理

3.2.1 共線起點段

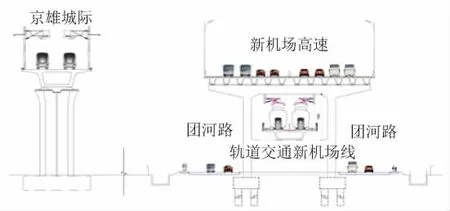

三線設計標準均較高,若在直線段進行線位過渡處理,必然產生很長的S形曲線過渡段,對工程投資及結構設計均會帶來很大影響,因此采用路線折點過渡為最佳選擇。三線由不同位置通過折點形成共線段。距折點北側僅510 m即為該項目重要控制節點京滬鐵路走廊,三線上跨京滬鐵路后,往北130 m處即分孔下穿京滬高鐵(見圖3)。此節點三線均位于鐵路上方二層,繼續往北約380 m后,三線就須過渡為三層疊落標準形式,項目受控于技術指標,面臨很大挑戰。

圖3 鐵路節點交叉示意圖

根據各自建筑限界,高速路與軌道線須滿足路軌高程大于12.3 m,軌道線與團河路須滿足路軌高程大于10.9 m。為形成共線段“團河路地面、軌道線二層、高速路三層”的構型,團河路在上跨京滬鐵路后須快速下降,高速路在下穿京滬鐵路后須快速爬升。

高速路須在京滬高鐵以南380 m范圍內解決路軌12.3 m的高差,條件極為苛刻,故線路在下穿京滬高鐵位置滿足凈空時仍須維持縱坡爬升構型,以減少坡長的浪費。現狀京滬高鐵軌面高35.14 m,蓋梁底高51.07 m,所需凈空7.96 m,下方所需凈空5 m,高鐵橋梁厚2.5 m,因此可調控豎向空間僅剩約0.45 m。兩條橫向鐵路線間距僅130 m,因此爬升坡度必然不滿足規范“不宜小于0.3%”的要求。規范要求爬升坡度“不宜小于0.3%”,主要是考慮路面排水能否順暢。此處線位為彎道,線路設置3%超高橫坡,橫向排水條件好,因此設計坡度減小至0.15%,排水問題通過橫向排水并加密雨水口解決。下穿京滬高鐵后,縱坡增加至2.8%,可于匯流點保證軌道線下穿凈空需求。團河路僅須上跨京滬鐵路后快速降坡即可,考慮北京為積雪冰凍區,最終采用了3.2%縱坡至三線共結構段,以滿足路軌間10.9 m的凈空。團河路須于原地面下挖1.2 m(最大),排水通過增設一體化泵站解決。圖4為共線起點縱斷示意圖。

圖4 共線起點縱斷示意圖(單位:m)

3.2.2 共線標準段

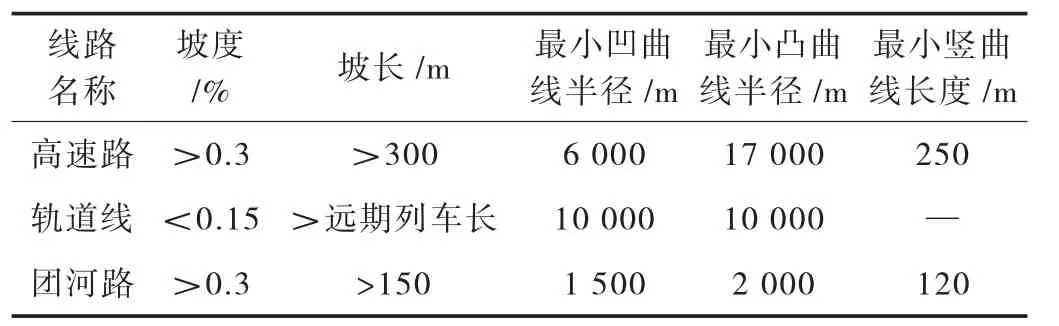

三線形成疊落結構后,將采用同一設計線向南共同布設7.9 km再分離。三線設計速度與標準均不相同。根據上文所述路軌之間最小凈距要求,當底層團河路貼合地面線進行布設時,最上層高速路路面高程最小也需要23.2 m。為減小建筑高度以降低投資和施工難度,該項目采用三線統一坡長、坡度、豎曲線及變坡點位置的方式,在滿足凈空的前提下力求達到最小結構高度。下面對三線相關設計標準進行梳理(見表2)。

表2 三線豎向指標梳理

高速路和軌道線為過境性線路,且均位于高架層,對地面干擾小。為保證三線豎向的一致性,同時降低結構設計難度,設計將兩線標準統一,并采用兩線指標中的大值進行控制。團河路服務于地方,受地形地物控制較大,設計時主要以控制物為基準,滿足對應規范指標即可,無控制物時則與其他兩線指標保持一致。表3為三線豎向指標標準。

表3 三線豎向指標標準

標準統一后,僅縱坡方面對道路排水可能產生不利影響。該項目道路橫向坡度為2%,設計合成坡度大于0.5%,路面水亦可暢通排除。同時,在高速路兩側對雨水口進行加密,在團河路以同等規模加密路側雨水口,可消除道路縱坡的影響。

3.3 交通組織

該項目共線段范圍內存在兩處一般式互通立交。共線段內結構高度較高,且地面層存在地方道路。綜合征占地、造價及實施難度等因素,立交型式均采用菱形立交。

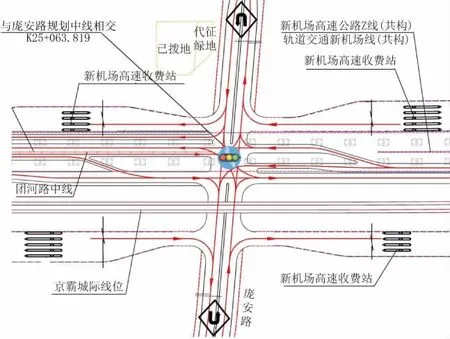

魏永路立交位于共線段起點,龐安路立交位于共線段終點。兩處立交距地面高度分別約25 m、31 m。北京市習慣做法為極限縱坡不大于4%,規范要求收費站范圍縱坡在極端條件下不大于3%,因此魏永路匝道至少要在800 m左右,龐安路匝道則至少需要900 m。受限于共線段結構的復雜性和經濟性,立交的分合流點不宜布設于結構轉換段。魏永路距結構轉換位置約900 m,龐安路距結構轉換位置約1 km,共線段東側匝道落地及起坡段與被交路間距僅約50 m,無法滿足團河路路口交織需求。共線段西側緊鄰京雄城際,要求兩側15 m范圍保護界限內不可存在結構物。為節約占地,共線段與京雄城際間距僅29 m(15 m保護間距+立交段平行匝道所需最小距離),匝道收費站寬24.5 m,因此匝道須下穿京雄城際并繞至其外側布置,故共線段西側形成間距約70 m的高速路匝道及團河路組合出口。最終路口構型如圖5所示。

圖5 立交節點地面構型

針對上述路口交織距離短、進出口關系復雜的特點,提出兩個方案進行比選。

(1)方案一為全轉向方案

方案考慮設置組合燈控路口,為減少車流交織,提前將共線段西側團河路進出口右轉車流外繞至匝道外側(見圖6)。

圖6 立交節點交通組織方案一

(2)方案二為部分轉向方案

結合交通分析,團河路進出口道高峰小時流量約1 800 pcu/h,匝道最大的高峰小時流量約720 pcu/h,故團河路與被交路設置一處全轉向燈控路口以滿足地面交通轉向,上下匝道的直行與左轉交通采用遠端200 m掉頭方式,同時將被交路上兩個調頭路口間的車道拓寬至三上三下(見圖7)。

圖7 立交節點交通組織方案二

(3)方案比選

方案一可滿足全轉向交通,且其設置的右轉外繞方式及兩個燈控路口減少了車流交織,但路口的進出口較多,共計14處,交通組織極為復雜,交通流流向不清,極易造成誤入及惡性交通事故。方案二根據交通量解決主要矛盾,路口交通采用減量處理,交通組織合理,且可解決主要交通需求,但匝道的直行和左轉交通進出均須通過路口掉頭解決。

綜合比較:方案二交通組織簡單,可滿足大部分交通需求,無安全隱患;方案一采用輔路外繞,須增加征拆工程,且交通組織十分復雜,安全風險大。在方案二中,匝道進出口直行與左轉掉頭的服務水平可通過拓寬路段車道及控制掉頭間距進行完善。最終選擇方案二為實施方案。

4 方案綜述

(1)平面線位

高速路、軌道線及團河路穿越鐵路節點后,通過折點形成共線段,長度約7.9 km,跨過一級公路龐安路,通過線路折點三線分離,設計指標采用標準較高的軌道線指標。高鐵于鐵路節點西側匯入同一走廊帶,與共線結構段平行獨立敷設,設計指標采用鐵路自身標準。

(2)縱斷面

共線段范圍內,高架高速路與軌道線標準取兩線中指標較高者為設計值。地面道路受限于地形地物影響:在有控制物時,考慮控制因素,設計指標滿足地面道路指標即可;無控制物時,與高架線路指標保持一致。

(3)橫斷面

采用三層結構;高速路及軌道線為區域服務線路,地面溝通較少,置于上層;地面道路以服務地方為主,置于下層。由于共線段正下方為管廊及其附屬設施,故地面道路置于墩柱兩側。同走廊帶內存在高鐵線路影響,斷面布置應同步考慮橫向安全距離,滿足在最不利條件時(存在立交匝道),共線段結構不進入鐵路安全保護限界。

(4)立體交叉

一般互通式立交考慮減少工程規模及征占地時,優先選擇菱形立交。該項目中,受限于西側高鐵保護范圍,為減少土地占用,出口匝道在滿足出口車速軌跡要求的前提下采用平行式出口匝道。地面被交路口進出口過多且交通組織復雜時,可考慮“減法組織”理念,滿足主要需求,次要需求通過工程手段予以補充。

(5)橋跨設計

考慮遠期地面道路下穿,標準段跨徑與西側高鐵線跨徑對孔布置,采用32.7 m。橋墩為雙柱H型直線墩,上方支撐上蓋梁,擱置高速路。高速路主梁采用混凝土簡支小箱梁,橋墩立柱中間設下橫梁作為軌道梁體承重,亦兼作整個框架結構的橫向聯系。

5 結 語

隨著綜合交通體系服務半徑的不斷擴大以及城鎮間和城市間的聯系日益加強,公路、市政道路、軌道線、高鐵線的交織和融合也會更加頻繁,甚至成為常態,同時城市化、城鎮化規模的擴大也使土地資源日趨緊張。本文對北京大興國際機場高速公路7.9 km公軌共線段范圍內幾條相關線路進行了統籌考慮和整合研究,并對區段內的斷面選擇、豎向處理、交通組織等重難點進行了分析論述,希望為日后推動多線路協同設計、優化設計、集約設計提供借鑒。