旅游城市高鐵站站前廣場綜合交通改善設計

——以黃山北站為例

龔柳青

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092]

0 引 言

隨著我國高鐵的快速發展,不僅大多數省會城市開通了高鐵,一些著名的旅游城市也相繼開通了高鐵。高鐵站作為城市交通與鐵路交通之間的客流轉換交通樞紐,其交通設施的規劃設計將直接影響到區域城市的交通組織和客流換乘方式,對提高城市客流集散效率、帶動城市發展起到重要作用。

張曉婭[1]在研究鄭西高鐵開通對沿線城市旅游客流量的影響時,通過對有、無鄭西高鐵兩種情況下的沿線城市旅游流量進行對比分析,發現鄭西高鐵的開通大幅提升了沿線城市的旅游客流量。牛玉等[2]在研究城市交通與高鐵站接駁系統特征及模式時發現,在接駁結構特征上,大中城市以公共交通為主、出租車為輔,此外,快速公共交通有取代普通公共交通的趨勢。虞航峰[3]等在研究浙中城市群協同發展背景下義烏高鐵樞紐優化策略時,針對單廣場格局受限、樞紐布局不合理的問題,提出了南北雙廣場布局的優化策略,通過打造南北雙廣場格局,加強對周邊縣市輻射,滿足巨大的人流集散和復雜的交通換乘需求。

黃山北站自2015年開通運行以來,隨著高鐵杭黃線和合福線的先后開通,黃山北站的客流量快速增長,現有的交通設施難以適應不斷增長的交通需求。目前,黃山北站存在出租車蓄車能力不足、公交換乘區面積不足、旅游巴士區使用功能混亂等問題。為提升黃山北站的服務水平,需要對黃山北站站前廣場的交通設施布局和交通組織改善方案進行研究。

1 黃山北站功能定位及現狀分析

黃山北站位于黃山市高鐵新區,連接京福客專、黃杭鐵路、皖贛鐵路等多條高鐵線,形成服務黃山市域并輻射浙贛邊境地區的區域性綜合交通樞紐,為合福客專三大站之一(合肥、黃山、福州)。站場設置12臺17線,站房面積為4萬m2,設計最高集聚人數為4 000人。黃山北站站前廣場是以鐵路客運為中心,集公交、出租、社會車輛、旅游巴士、長途汽車等多種交通方式于一體的現代化綜合交通樞紐。

1.1 黃山北站客流特征分析

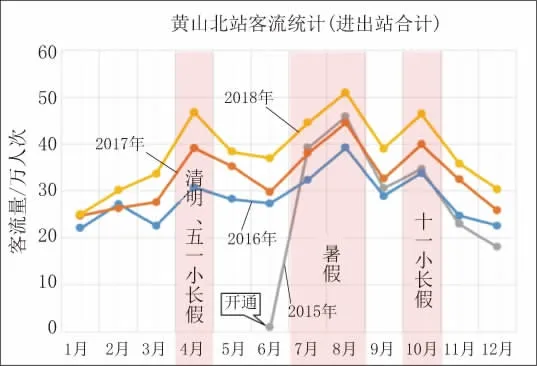

黃山市作為著名的旅游城市,高鐵客流呈現明顯的季節特性,其中:寒暑假(7、8月份)和小長假(清明、五一、十一)客流較多,約40萬人次/月;冬季客流較少,僅20萬人次/月。圖1為黃山北站進出站客流情況圖。

圖1 黃山北站進出站客流情況圖

根據12306網站數據,截至2018年12月,僅合福線一條高鐵線路,黃山北站每天發送列車60班次,進站列車48班次,其中15:00—16:00為黃山北站進站和發車高峰時段。圖2為黃山北站進出站列車情況圖。

圖2 黃山北站進出站列車情況

黃山北站現有接駁交通方式為小汽車、出租車、公交車、旅游巴士、定線旅游巴士及非機動車等。各交通方式的分擔率如圖3所示。

圖3 黃山北站各類交通方式比例

1.2 站前廣場交通設施現狀

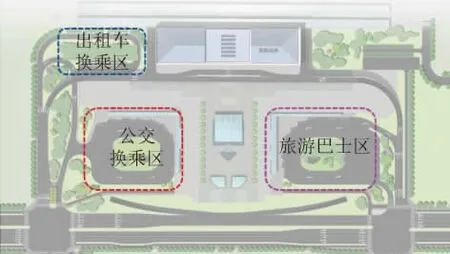

目前,高鐵黃山北站站前綜合廣場分為三大主要功能區塊(見圖4),分別為:出租車蓄車換乘區、公交換乘區及旅游巴士區。

圖4 現狀站前廣場地面功能布局圖

(1)出租車蓄車換乘區位于站前廣場西北角,現有36個蓄車位。

(2)公交換乘區位于廣場西側,現有8個上客位、30個停車位。

(3)旅游巴士區位于廣場東側,現有30個停車位。

社會車輛通過站前廣場前迎客松大道上的出入口可以到達站前廣場地下停車庫,共有354個停車位。

1.3 交通組織及運行分析

從現狀交通設施運行情況來看,目前出租車平日發車次數為150~180次/d,節假日發車次數達到300~400次/d,出租車平均等候時間約為2 h。現狀出租車蓄車位明顯不足,存在出租車停靠在進場路路邊的現象。公交換乘區目前共接納6條公交線路的車輛。這6條公交線路分別是2條高鐵快線、2條空鐵聯運線、2條專線(21路、22路)。平日公交乘客為5 000~6 000人次/d,節假日為8 000~9 000人次/d。目前,公交換乘區空間使用已達到飽和,存在公交功能區域面積不足的問題。旅游巴士區目前除了30個旅游巴士停車位之外,還設置了新能源租賃車(EVCARD)停車位40個(實際使用率約50%)和40個小型社會車輛停車位。現狀旅游大巴服務量平日為500~1 300人次/d,節假日為3 000~5 000人次/d。地下停車庫共有354個停車位,現狀使用率僅20%,地下商業區域尚未開發。

從交通組織流線來看,公交車與出租車進口道均位于站前廣場西側,共用一個2車道的進口道。在公交車進入公交換乘區時,公交車車流與出租車車流產生第一次交通沖突;當公交車駛離公交換乘區時,公交車車流與出租車車流產生第二次交通沖突;當出租車進入出租車蓄車換乘區時,出租車車流與公交車車流產生第三次交通沖突。出租車車流與公交車車流共線160 m,在160 m范圍內存在3個交通沖突點。高峰時間,出租車接客流線和公交車離站流線沖突,沖突點較多且密集,極易造成擁堵。

因此,黃山北站站前廣場的主要交通問題:一是出租車蓄車需求與出租車蓄車容量不足之間的矛盾;二是公交換乘區面積不足,難以滿足設置公交檢修車間、休息室和管理用房的需求;三是旅游巴士區功能設置混亂;四是地下空間利用不足;五是出租車與公交車進出站交通組織流線交織,造成高峰時期道路擁堵。圖5為站前廣場車流情況示意圖。

圖5 站前廣場車流情況示意圖

2 黃山北站客流預測

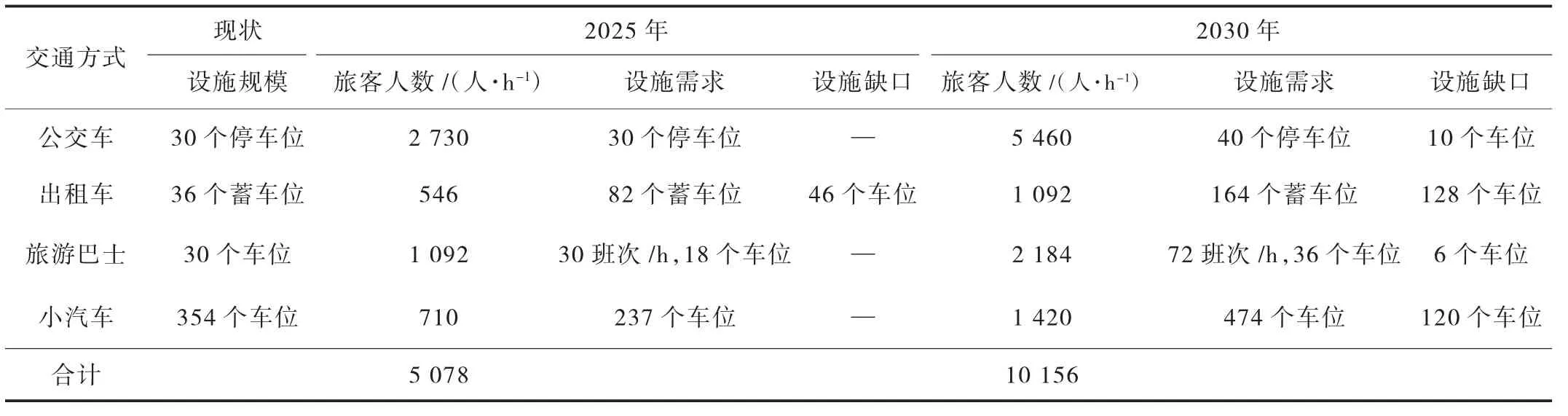

根據高鐵合福線和杭黃線的客流研究結果,預測得到未來年黃山北站各交通方式的設施規模需求(見表1)。近期黃山北站出租車蓄車區容量缺口較大,現狀設施在遠期也均存在一定缺口。

表1 黃山北站設施規模預測表

3 交通改善策略

(1)近遠結合:近期通過局部調整滿足高鐵杭黃線開通后的旅客需求,遠期通過對整體設施的改造來滿足未來需求。

(2)供需平衡:充分考慮黃山北站節日、假期高峰時期的旅客出行需求,保證設施供給,提供更舒適、更便捷的旅游出行通道。

(3)功能整合:對站前廣場各片區用地功能進行梳理整合,提高運行效率。

(4)組織合理:合理組織黃山北站各種交通方式車流,保障各類設施高效有序運行。

4 交通改善設計

4.1 近期方案

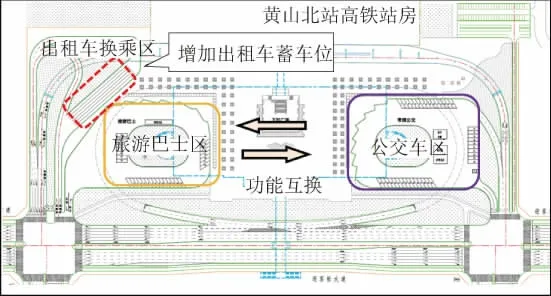

近期以解決交通設施缺口和流線交織帶來的擁堵問題為主。由于公交換乘區進一步空間拓展受限,而現狀旅游巴士區利用率較低,因此,本次設計對東西兩塊功能區進行對調,對調之后,三大主要功能區布置如圖6所示。出租車換乘區和旅游巴士區位于廣場西側,公交換乘區位于廣場東側。對原先西廣場單一的進場路口進行改造,分別形成了出租車專用進口道和旅游大巴專用進出口道,使得出租車與旅游大巴分道行駛,互不干擾。

圖6 站前廣場綜合交通近期改造示意圖

改造后,出租車換乘區蓄車位將達到90個,相較現狀增加了54個,同時,保留原有公交車道作為出租車應急通道和過境通道。

改造后,旅游巴士區仍為30個巴士停車位,將原有鋸齒形廣場改造為旅游巴士的上下客區。同時,為了避免現狀流線沖突問題,對廣場西側出入口進行改造,將出租車車流與旅游巴士車流分離。

公交換乘區根據交通需求和公交公司的要求,設置40個充電樁車位,并配有檢修車間(約150 m2)、休息室和管理用房(約200 m2)。改造原有鋸齒形廣場作為公交車的上下客區。在廣場東側出入口處預留一定的公交車排隊空間。

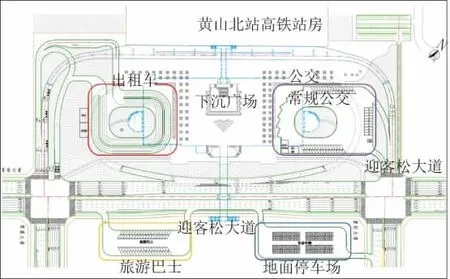

4.2 遠期方案

遠期,充分利用現狀黃山北站南廣場空間,在近期方案的基礎上,廣場西側區域全部作為出租車區域使用,出租車蓄車場規模將達到250個蓄車位。旅游巴士區設置在迎客松大道南側,旅游巴士乘客通過地下人行通道進出高鐵站。在旅游巴士區東側預留地面停車場用地,一是提供給網約車使用,二是作為未來地下停車庫車位不足時的補充。圖7為黃山北站南廣場遠期改造建議

當黃山北站的換乘客流需求超過南廣場的服務能力時,建議考慮南北雙廣場的布局。

圖7 黃山北站南廣場遠期改造建議

5 結 語

在進行旅游城市高鐵站站前廣場的綜合交通改善設計時,通過預測各交通方式的換乘需求,合理布局交通設施供給,提高站前廣場的空間利用率,同時盡可能避免各交通方式流線的交織。黃山北站站前廣場近期通過公交換乘區、旅游巴士區功能互換,以及出租車蓄車區擴容可以滿足近期客流需求;遠期通過旅游巴士區搬移至南側,進一步擴展出租車蓄車區域,并考慮雙廣場的布局來滿足未來需求。