大跨度混凝土連續梁橋長期下撓加固方案研究

劉鮮慶,周曉宇,賈曉明

[1.上海市城市建設研究總院(集團)有限公司,上海市200125;2.靖邊縣市政設施管護中心,陜西 靖邊718500]

0 引 言

預應力混凝土連續梁橋結構剛度大,變形小,行車平順,經濟性好,在我國始建于20世紀60年代。20世紀末開始,大跨徑混凝土連續梁橋在我國公路、城市建設中得到大量運用。近年來,大跨度連續梁橋的病害逐漸暴露出來,其中跨的長期下撓是比較典型的病害之一。

大跨度預應力混凝土橋梁經過5~10 a的運營,由徐變引起的下撓一般趨于穩定。但若建成后橋梁跨中下撓長期增長,使其長期撓度遠大于設計計算的預計值,將影響行車舒適性及安全性,且持續下撓會伴隨混凝土開裂,降低結構剛度,從而加速下撓[1]。

1 工程概況

某城市軌道交通橋梁采用預應力混凝土連續梁橋,跨徑布置為75.5 m+129.0 m+75.5 m,與高速公路斜交約46°。橋梁上部結構縱向采用變高度:中支點梁高8.0 m、邊支點梁高4.0 m、跨中梁高4.0 m,梁底按1.8次拋物線線型變化。箱梁采用單箱單室直腹板形式,箱梁頂寬9.5 m,底寬5.4 m,懸臂板長度2.05 m。

橋梁上部結構采用轉體施工工法,中支點上長127 m箱梁沿橋下高速采用滿堂支架施工;拆除支架后,懸臂端下撓約90 mm,與設計不符,轉體合攏后在墩頂加索,上抬約32 mm。

2 監測情況及下撓原因分析

成橋后對橋梁道床標高情況進行觀測記錄,圖1為橋梁中跨跨中撓度曲線。由圖1可見,橋梁中跨跨中撓度總體呈現逐年增大趨勢。根據檢測單位數據,橋梁中跨下撓最大為2020年12月,數值為66 mm,遠大于最初的設計值,但未觀測到裂縫。

圖1 成橋后中跨跨中撓度變化

根據施工過程以及后續運營各階段的情況,從預應力損失和混凝土的收縮徐變特性上進行參數化的模擬計算分析。通過調整T構狀態下的預應力損失及混凝土的收縮徐變系數,模擬與實測值吻合的成橋后中跨跨中撓度曲線,并預測20 a后該撓度將達到約80 mm,如圖2所示。

此外,支座摩阻力使橋梁中跨跨中撓度隨溫度起伏而變化的數值約為5 mm;在運營5 a后,支座摩阻力增大,使橋梁中跨跨中撓度在冬夏季的變化達10 mm。

2019年8月對該橋梁進行了靜載試驗。在2列列車加載的靜載工況下,控制截面實測撓度和應變均小于理論計算值;實測撓度校驗系數為0.72,應變校驗系數為0.32~0.82,相對殘余均小于20%。說明在整個加載過程中,結構均處于彈性工作階段,各控制截面在試驗荷載作用下受力正常。試驗前后及過程中分別對支座、箱梁以及墩柱等構件進行了外觀跟蹤檢查,均未監測到有裂縫出現或開展。

模擬計算數據及靜載試驗數據表明,該橋梁結構目前是安全的,中跨下撓主要由徐變引起。施工過程中T構狀態下預應力不足,造成過大的初始撓度;采用的混凝土收縮徐變系數較大,在使用過程中使撓度迅速發展,而支座摩阻力增大又使撓度隨溫度起伏的變化幅度增加[2]。

為控制橋梁中跨跨中撓度繼續增大,將對原結構實施加固方案。

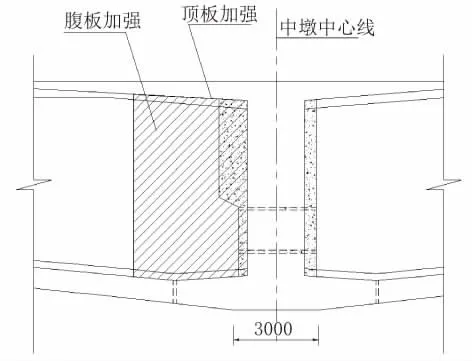

3 體外預應力加固方案

如圖3所示,在箱室內設置體外預應力鋼束,利用中跨跨中隔板為轉向塊,兩側錨固在中墩橫梁處。鋼束規格為19-φs15.2,共8束,張拉控制應力取0.65 fpk(fpk為預應力鋼絞線抗拉強度標準值),張拉力合計約2 500 t。對中墩橫梁進行局部加強,張拉側加厚1 m,背側加厚0.4 m,錨固側箱室內頂板腹板均用鋼板加強,如圖4所示。

圖3 體外預應力加固立面示意(單位:mm)

圖4中支橫梁加強示意(單位:mm)

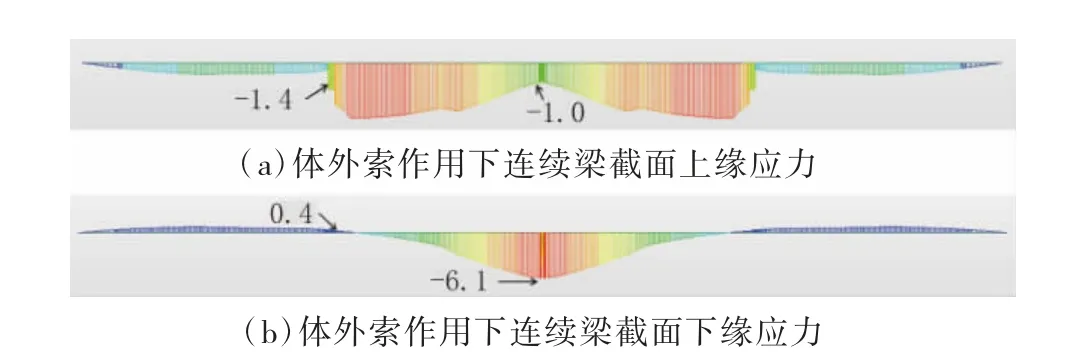

圖5 為僅在體外索荷載作用下的結構應力圖。由圖5可見:梁截面上緣受壓,跨中壓應力為-1.0 MPa,中支點壓應力為-1.4 MPa;梁截面下緣跨中受壓,產生的壓應力為-6.1 MPa,中支點下緣受拉,拉應力為0.4 MPa,能夠較好地改善結構的受力情況。

圖5體外索作用下結構應力圖(單位:MP a)

圖6 為在體外索荷載作用下,中跨跨中撓度隨時間的變化曲線。由圖6可見:中跨跨中發生向上的瞬時位移,約為26 mm;經過20 a長期發展后,與未實施加固相比,中跨跨中撓度改善可達32 mm,較好地改善了原結構的撓度。

圖6 體外索作用下中跨跨中撓度變化趨勢

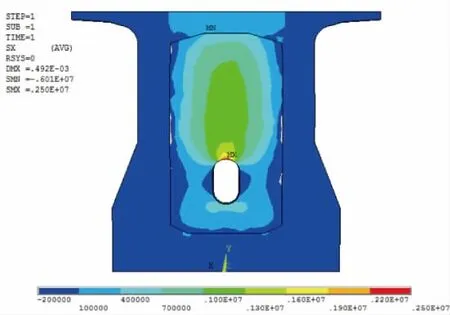

由于張拉力較大,采用局部實體模型分析體外索張拉力作用下的中橫梁局部應力狀態。

建立中支點位置長12 m梁段實體模型,如圖7所示。約束支點位置單元節點平動自由度近似節段梁邊界條件,兩端斷面位置內力邊界通過Midas桿系模型提取施加。

圖7 中支點實體模型

中橫梁張拉側主要受壓,圖8為張拉力與兩端實際內力狀態組合作用下的中橫梁張拉側應力云圖(顯示截面以混凝土受拉為正)。由圖8可見,在體外索張拉力和梁體實際內力組合下,橫隔板張拉側受壓,橫橋向應力最大壓應力為5.0 MPa,大部分區域壓應力約為2.0 MPa,豎向最大壓應力約為4 MPa,在張拉點附近取得;豎向局部區域受拉,平均應力約為0.5 MPa,深度約為0.4 m,受拉區鋼筋為φ16@100,設2層,鋼筋應力為55 MPa。

圖8 中橫梁張拉側應力云圖(單位:MP a)

中橫梁張拉背側主要受橫向拉力。圖9為中橫梁張拉力和梁段端部實際內力邊界條件下,張拉背側橫橋向應力云圖。由圖9可見,中橫梁張拉背側整體受拉,最大拉應力約為2.0 MPa,深度約為0.4 m,大部分范圍拉應力為0.8~1.0 M Pa;背側鋼筋直徑為16 mm,間距100 mm,最大鋼筋應力為99 MPa。

圖9中橫梁張拉背側應力云圖(單位:MP a)

圖10 為中橫梁張拉側頂板、腹板順橋向應力云圖。由圖10可見,在張拉力作用下,中橫梁與頂板連接位置存在約1.5 m(橫橋向)×0.4 m(順橋向)的拉應力區,拉應力深度約為50~300 mm,拉應力水平約為1.8~3.6 MPa;采用厚5 mm Q345B鋼板加強,順橋向加強長度為4 m,鋼板應力約為162 MPa。對于腹板,在張拉力作用下,中橫梁與腹板連接位置存在約4 m(豎向)×1.0 m(順橋向)的拉應力區,拉應力深度約為400 mm,拉應力水平約為0.8~2.0 MPa;腹板全高采用粘貼厚5 mm Q345B鋼板加強,順橋向加強長度為4 m,鋼板應力約為112 MPa。

圖10 中橫梁張拉側頂板、腹板順橋向應力云圖(單位:MP a)

根據計算結果,該方案能瞬時減小中跨跨中撓度約26 mm。發展20 a后,與未加固比較,該撓度減小約32 mm;加固的張拉力對原結構中橫梁處頂板、腹板將產生一定不利影響,采取外貼鋼板加固的方式,可將不利影響控制在規范允許范圍內。

4 外結構加固

從實際工程經驗來看,體外索加固的效果往往并不理想[3]。因此提出新建外結構的加固方案,并與箱室內體外索方案進行比較。

本工程中,加固的主要目的是控制中跨跨中的繼續下撓,因此考慮在跨中施加一個彈性約束,來達到這一效果。

圖11為在中跨跨中施加豎直向上的荷載(1 000 kN、1 500 kN、2 000 kN)后,跨中撓度的變化情況。由圖11可知:在1 000 kN豎向力作用下,跨中瞬時撓度可減小18 mm;經過20 a長期發展后,與未施加向上荷載時相比,跨中撓度可減小約30 mm。

圖11 豎向力作用下的跨中撓度變化曲線

同時,在1 000 kN豎向力作用下,跨中下緣壓應力增加約1.6 MPa,支點上緣拉應力減小約0.3 MPa,能略微改善結構的受力狀態;中支點反力減小約660 kN,邊支點反力增大約180 kN,有利于利用中墩基礎新建外結構。

4.1 拱架加固方案

如圖12所示,在原結構中跨新建簡支系桿拱架,支撐在中墩承臺上,拱架跨中設橫梁;在連續梁底吊桿與橫梁連接,張拉后托住原連續梁。

圖12 拱架加固方案平面立面

拱架采用鋼結構,矢高25 m,拱肋尺寸為2 m×1.7 m,系梁為1 m×1 m,2片拱肋間設置5道X型風撐,吊桿采用12-φs15.2鋼絞線;跨中橫梁高1 m,于連續梁底板間設置墊塊,橫向側設擋塊,4個吊點張拉力合計1 000 kN。

該方案中墩基礎增加荷載約4 970 kN,由于基礎采用24根φ1.2 m鉆孔樁,單樁承載力設計值約6 500 kN,每根樁增加豎向力207 kN;邊墩基礎增加荷載160 kN,每根樁基增加約13 kN,對樁基的安全性基本無影響。

圖13為在100 t荷載作用下的拱架撓度值。此時拱架撓度為17 mm,拱架剛度為58 823 kN/m;而主梁剛度為55 555 kN/m,略小于拱架剛度,因此新建拱架能有效控制原連續梁的徐變下撓。

圖13拱架加固方案下的拱架撓度(單位:mm)

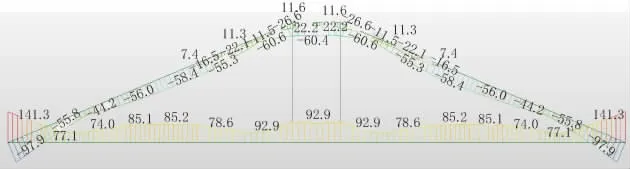

圖14 為在恒載作用下的拱架應力情況。由圖14可見,拱架最大應力為141 MPa,因此拱架結構滿足強度要求。

圖14 拱架加固方案下的拱架應力(單位:MP a)

4.2 斜拉加固方案

如圖15所示,利用中墩承臺新建橋塔,邊墩位置新建地錨,中跨跨中設橫梁;在連續梁梁底設1對通長拉索,通過塔頂、跨中橫梁的轉向裝置錨固在地錨處,張拉后在跨中托住原連續梁。

圖15 斜拉加固方案下的拱架應力(單位:MP a)

利用中墩承臺新建橋塔,橋塔截面尺寸為2 m×1.7 m,橋面以上高25 m,下部采用鋼筋混凝土結構,并與主橋主墩相連;橋塔上部采用鋼結構,減輕重量;拉索采用12-φs15.2鋼絞線,拉索力為600 kN;跨中橫梁高1 m,于連續梁底板間設置墊塊,橫向側設擋塊。

圖16為地錨平面圖。地錨基礎與原橋梁基礎完全分離,地錨承臺高2 m,設置16根φ800 mm鉆孔灌注樁,樁長50 m;承臺前側設置鋼筋混凝土擋土墻,墻厚0.8 m,埋深6 m。根據勘察資料復核,地錨基礎能承擔約6 000 kN水平荷載,對應于跨中提供的豎向力為5 400 kN,不僅可滿足加固的要求,還能預留索力調節空間。

圖16 地錨平面(單位:mm)

該方案中墩基礎增加荷載約2 988 kN,每根樁增加豎向力125 kN,邊墩基礎增加荷載160 kN,每根樁基增加約13 kN,對樁基的安全性基本無影響。

5 結語

(1)箱室內加體外索不改變結構外觀,可適當控制中跨跨中撓度,減小中跨跨中撓度約26 mm。但由于張拉力較大,對結構本身將產生一定不利影響,需采取局部加強措施;此外,由于荷載試驗中實測橋梁的剛度大于計算值,以及預應力鋼束的松弛效應,實際應用中對中跨跨中撓度的改善效果將小于理論計算值,且箱室內空間已全部占用,無法預留再次加固的條件。

(2)新建外結構的加固方案受力明確,對原結構影響小,能夠有效地改善中跨跨中撓度,并且可以通過調整索力來動態控制該撓度發展。但是,由于外結構新建的施工難度較大,尤其是在中跨跨越河流或者高速公路時,且費用較高;此外,該方案將較大地改變原結構外觀,帶來一定的社會影響。

(3)2種加固方案各有利弊,實際應用中需綜合考慮。在原結構不存在承載力不足的安全問題,僅需對由徐變引起的撓度稍加控制的情況下,可采用箱室內體外預應力方案;當原結構已存在結構安全問題,繼續下撓將帶來嚴重事故的情況下,宜采用外結構加固方案。