某大型雨水泵站與調蓄池合建工程設計

梁飛鵬,譚顯英,顧 瀟

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092]

0 引言

全球氣候變化、城市化進程加快和社會經濟的發展等多種因素使得城鎮暴雨內澇問題日益凸顯。為此,國務院連續發文要求提高排水防澇標準。近日上海市批復同意了《上海市城鎮雨水排水規劃(2020—2035年)》,旨在全面提高本市排水標準,指導全市形成布局合理、安全可靠、環境良好、管理有效、智慧韌性的現代化排水體系。在排水系統末端建設雨水泵站,發揮灰色基礎設施蓄排功能,是其中重要的一環。

同時,為消除黑臭水體,全面提升水環境質量,初期雨水徑流污染控制成為城鎮排水的重要關注點。初期雨水治理措施包括源頭控制、中途削減及末端治理,在排水系統末端設置調蓄池截流初期雨水是其中重要的舉措[1-3]。為兼顧排水系統提標和初期雨水的治理,通常可在建設雨水泵站的同時設置雨水調蓄池[4]。泵站與調蓄池有分建和合建兩種形式,在城市建設用地緊張及地塊條件復雜的情況下,泵站與調蓄池合建成了首選。表1列舉了上海市幾個已建的典型泵站及調蓄池建設案例,這些泵站及調蓄池的建成在提升區域防汛能力的同時,顯著改善了區域水環境質量。

表1 上海市典型泵站及調蓄池合建案例一覽表

現以上海市某雨水泵站及調蓄池合建設計為例,分析了泵站與調蓄池合建型式的選擇,詳細介紹了工程設計方案、運行模式、設計的重點難點及注意事項、新技術在設計過程中的應用。目前該項目已經進入施工階段,該項目建成后能有效地兼顧地區排水系統提標和初期雨水的治理,同時也可為其他工程提供一定的借鑒。

1 工程概況

該工程所在排水系統位于上海市寶山區東北部,系統服務面積為2.95 km2,區域內主要為伴隨大型工業集團開發建設而配套的居住社區及服務設施。目前,系統內采用雨、污分流體制,管網較為完善,雨水排水以自排為主,但排水標準較低(低于1 a一遇標準),同時該區域地勢較低(標高約3.4~4.2 m,絕對標高,吳淞高程系),與區域內河道最高水位接近(除澇最高水位為3.9 m,最低水位2.0 m,常水位2.5~2.8 m)。因此,暴雨時地區積水嚴重,嚴重影響居民的人身和財產安全。

該工程結合區域控、詳規,根據地區排水專業規劃對區域排水系統進行提標改造,同時對區域內的初期雨水截流治理。擬在系統內設置雨水泵站1座,設計流量22.2 m3/s,區域內雨水經過泵站系統后排入附近河道,雨水泵房內設置污水截流設施,設計規模為7 900 m3/d,截污設施可在區域內管網完善及小區雨污混接改造完成后逐步取消。為兼顧初期雨水治理需求,結合雨水泵站設置1座初雨調蓄池。調蓄池設計規模為11 000 m3,截流的污水及初期雨水納入區域污水排水系統,雨水泵站及調蓄池總平面布置圖見圖1所示。

圖1 雨水泵站及調蓄池總平面布置圖

2 設計標準及規模確定

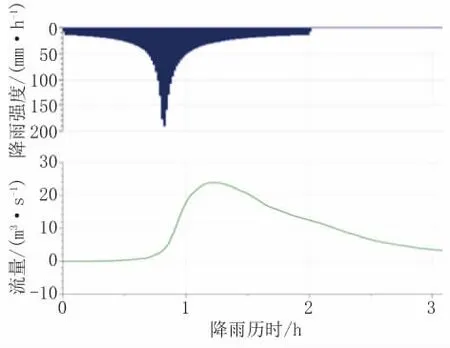

根據《室外排水設計規范》(GB 50014—2006)(2016版)及相關規劃,該工程設計暴雨重現期取3 a一遇;同時根據區域地形圖資料對其下墊面進行解析,通過對不同用地的面積和相應的徑流系數分析,經加權平均計算,區域內綜合徑流系數為0.6。利用InfoWorks ICM水力模型進行分析,在3 a一遇的設計工況下,區域排水系統管網末端的峰值流量為22.2 m3/s,因此雨水泵站設計流量取22.2 m3/s(見圖2)。

圖2 排水系統末端流量變化曲線圖(P=3a)

該工程所屬區域采用雨污分流制,初期雨水截流按照5 mm標準。用于分流制排水系統徑流污染控制時,雨水調蓄池的有效容積可按下式計算:

式中:V為調蓄池有效容積,m3;D為調蓄量,mm,取5 mm;F為匯水面積,hm2;ψ為地面綜合徑流系數,取0.60;β為安全系數,取1.2。

經計算,初期雨水調蓄池的容積為11 000 m3。

3 雨水泵站及調蓄池設計要素分析

3.1 雨水泵站及調蓄池合建形式的選擇

雨水泵站及調蓄池的合建形式主要分為“平鋪設置式”和“上下疊加式”兩種。“平鋪設置式”是指將雨水泵站和調蓄池平鋪設置,此布置方式具有雨水泵站及調蓄池整體基坑較淺、施工難度較小,工程投資較少、景觀效果較好(調蓄池上方可設置景觀綠化)等優點;“上下疊加式”是指將調蓄池設置于雨水泵站下方,該種布置形式可減小占地面積,特別適用于用地面積緊張的工程,但雨水泵站及調蓄池基坑深度較大,增加施工難度及工期,工程投資較多。在具體設計時,采用何種布置形式,需根據泵站與調蓄池的用地條件,以及周邊環境確定。

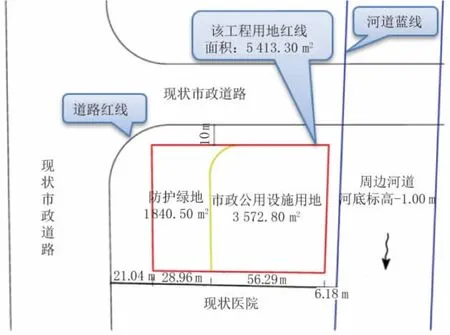

此次雨水泵站及調蓄池項目選址及用地條件見圖3所示。項目建設用地面積約為5 413.3 m2,其中:市政公用設施用地為3 572.80 m2(可設置地上建、構筑物),防護綠地為1 840.50 m2(除部分通風孔、透氣孔、吊裝孔外不可設置地上建、構筑物)。考慮工程選址中包含防護綠地且南側緊鄰現狀醫院,基坑深度不宜過深,否則會對醫院內已建建筑產生較大影響,增加基坑事故風險。因此,該工程中泵站及調蓄池選用“平鋪設置式”方案(見圖3)。

圖3 泵站選址及用地條件示意圖

3.2 整體布局

該工程由雨水泵房及調蓄池、出水箱涵、開關站及值班室、變配電所等組成,主要構(建)筑物規格尺寸及數量見表2所列。

表2 主要構(建)筑物一覽表

雨水泵房及調蓄池采用平鋪設置、同基坑合建的結構形式,矩形布置(見圖4),內部包含進水閘門井、調蓄池(含調蓄池格柵井)、截污泵房、雨水泵房(含進水箱涵)等。其中:調蓄池位于西側防護綠地內,其余構筑物位于東側市政設施用地。雨水泵房的出水高位井布置于泵房集水池上部,出水箱涵位于泵站東側,雨水經泵提升后向東排入河道。

圖4 泵房及調蓄池布置圖

3.3 豎向設計

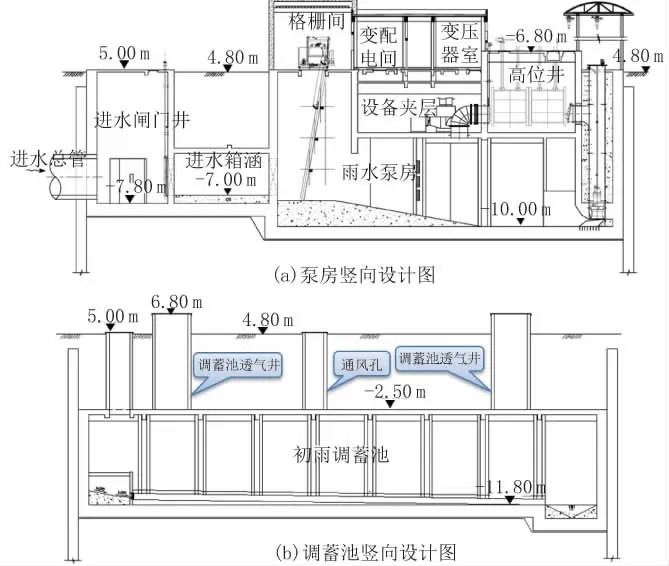

結合周邊市政道路,站坪設計標高為4.80 m。根據整個排水系統設計方案,泵站DN3500進水總管管內底標高為-7.00 m。進水閘門井底標高為-7.80 m,雨水泵房底標高為-10.00 m。為節省用地,雨水泵房上方為設備夾層和出水高位井,底板標高均為-1.00 m,設隔墻隔斷,設備夾層用于除臭設備的放置,設備夾層上方為變配電間及變壓器室,出水高位井的頂標高為6.80 m,見圖5(a)所示。

調蓄池擬采用全地下設置,局部設置透氣孔及設備吊裝孔,調蓄池的底板標高為-11.80 m,最高水位標高為-3.70 m,調蓄池頂板標高為-2.50 m,上部覆土約7.30 m,上部空間可恢復種植大型喬木和灌木等綠化,見圖5(b)所示。

圖5 雨水泵房及調蓄池豎向設計圖

3.4 工藝設計

3.4.1 進水閘門井

進水閘門井主要用于調蓄池、雨水泵房、截污泵房間運行模式的切換。井內安裝2套1 600 mm×3 500 mm速閉閘(用于調蓄池進水)、2套3 000 mm×3 500 mm手電二用雙吊點鑄鐵鑲銅方閘門(用于雨水泵房進水)、1套DN600 mm手電二用鑄鐵鑲銅圓閘門(用于截污泵房進水)。

3.4.2 初期雨水調蓄池

在排水系統末端布置初期雨水調蓄池,減少初期雨水直接排河造成的污染。初期雨水調蓄池包括格柵井和調蓄池。格柵井內設置2組固定式鋼絲繩牽引格柵除污機,格柵寬度為3 100 mm,柵條間隙為20 mm,安裝角度為80°,配置螺旋輸送、壓榨一體機。考慮到調蓄池瞬間進水流量較大,因此格柵必須具有一定的強度,可抗水流沖擊。

調蓄池平面尺寸為51.45 m×34.00 m,結合結構柱網布置將調蓄池劃分7個廊道,經過綜合比選后,選用門式沖洗系統(門體寬度為2 800 mm,高度為400 mm)作為調蓄池沖淤設備。其具有如下優點:(1)無需電力或機械驅動,無需外部供水,控制系統簡單;(2)沖洗距離長,可達100 m以上[5];(3)運行成本低、使用效率高。

調蓄池末端設置3臺調蓄池放空泵,單泵流量為550 m3/h,平均揚程為15.02 m(11.22~20.62 m),功率為45 kW,晴天時用于將調蓄池初期雨水提升至市政污水管網后至污水處理廠處理。根據對下游污水設施輸送能力的核算,近期考慮20 h放空調蓄池(調蓄池放空泵1用2備),遠期待下游污水設施按規劃擴建后,調蓄池放空時間調整為10 h(調蓄池放空泵2用1備)。

3.4.3 截流污水泵房

利用雨水泵房擴散角多余的區域設置截污泵房,截污泵房的功能可在區域內管網完善及小區雨污混接改造完成后逐步取消。截污泵房內設置2臺回轉式固液分離機,格柵寬度為1 000 mm,柵條間隙為20 mm,安裝角度為80°,配置螺旋輸送、壓榨一體機。回轉式固液分離機后設置3臺截污泵,2用1備,單泵流量為165 m3/h,平均揚程為13.02 m(12.72~14.62 m),功率為11 kW,截流污水經泵提升后排入市政污水管道。

3.4.4 雨水泵房

雨水泵房尺寸為33.95 m×30.10 m,房前部為格柵井,中部為集水井,后部為出水高位井。格柵井內設置2組移動式格柵除污機,每組2倉4工位,每倉寬度為3 000 m,柵條間隙為60 mm,安裝角度為80°,配置螺旋壓榨機。在大型泵站的前池,為了使水流順暢、流速均勻、池內不產生渦流,一般會設置擴展角。根據《城鎮排水泵站設計標準》(DGJ 08-22—2018),泵站的擴展角應≤50°。結合實際用地條件,該工程泵站前池擴散角取24°,滿足規范要求。雨水泵房內共設8臺雨水泵,單泵流量為2.775 m3/s,平均揚程為9.38 m(7.03~11.99 m),功率為420 kW。

3.4.5 出水箱涵及排放口

出水箱涵及排放口尺寸為2孔3.0 m×3.0 m~8孔3.7 m×3.3 m,排放口流速為0.23 m/s,滿足相關規范要求。

3.5 除臭設計

截污泵房及初雨調蓄池中的含碳、氮、硫的有機物在低氧條件下會被微生物還原為氨、硫化氫等惡臭氣體。考慮到泵站及調蓄池與周邊道路和建筑物距離較近,需采取必要的工程措施,以減小臭氣對周邊環境的影響。泵站常用除臭方法有生物濾池法、離子除臭法、活性炭吸附法、化學洗滌法等[6]。

根據構筑物所產生臭氣的特點、數量,以及除臭標準,截污泵房及調蓄池均采用離子除臭工藝。截污泵房的除臭系統設計風量為7 000 m3/h,調蓄池的除臭系統設計風量為24 000 m3/h。同時,考慮到調蓄池進水時會有大量的廢氣被擠出,來不及收集的廢氣容易從透氣井或檢修孔處泄露,因此在調蓄池透氣孔上內置活性炭吸附設備,風量按照調蓄池除臭排風量的80%計,取20 000 m3/h,分為4個透氣井,單個透氣井設計除臭風量為5 000 m3/h。

3.6 運行模式

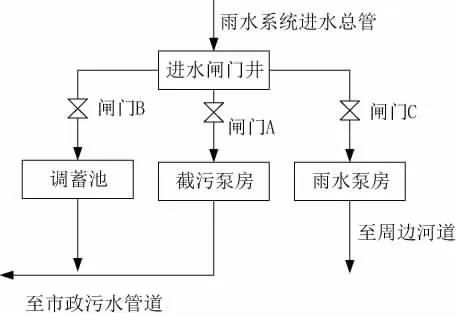

在該工程中,泵站與調蓄池運行模式見圖6所示。

圖6 泵站及調蓄池運行模式示意圖

3.6.1 晴天運行

晴天運行時,閘門A處于開啟狀態,閘門B、C關閉。當截污泵房集水池水位逐漸升高至開泵水位時,開啟截污泵;當進水量減少,水位逐漸下降至停泵水位時,截污泵關閉。截流污水經泵提升后進入市政污水管道。

3.6.2 雨天運行

下小雨時,閘門B處于開啟狀態,閘門A、C關閉。降雨過程中,初期雨水進入雨水調蓄池,調蓄池水位不斷上升,此時截污泵房內根據水位情況停止運行。

下大雨時,雨水調蓄池中水位不斷上漲,待調蓄池蓄滿后,閘門B關閉,同時開啟閘門C,雨水進入雨水泵房,8臺雨水泵根據不斷上升的水位依次開啟,出水排入附近河道。

3.6.3 調蓄池放空及廊道沖洗

根據外部污水管網運行情況,利用晴天污水量排放低谷時段(一般為夜間),人工控制調蓄池的放空。初期雨水經放空泵提升后接入市政污水管道。

調蓄池放空后,根據出水收集渠內浮球開關的信號反饋,由控制系統觸發,門式自沖洗系統將依次對各廊道進行自動沖洗。沖洗門瞬間將儲水釋放,形成為門底部噴射出的水動能,形成強力、席卷式的射流。射流形成的波浪將池底的沉積物卷起,沖流到調蓄池末端的收集渠,通過泵排出。第1條廊道沖洗完成后,由控制系統觸發第2組沖洗程序,順序而作。

3.7 設計重點、難點及解決措施

3.7.1 用地面積狹小,需進行集約化布置

根據上海市規劃和國土資源管理局2016年12月印發的《上海市控制性詳細規劃技術準則》(2016年修訂版),該工程雨水泵站設計規模22.2 m3/s,泵站用地面積控制在4 480~5 600 m2,調蓄池用地面積控制在3 850~4 400 m2。該工程為雨水泵站與初雨調蓄池合建,建設用地僅5 413.3 m2,遠小于相關用地指標,且建設用地內包括防護綠地1 840.50 m2(除部分通風孔、透氣孔、吊裝孔外不可設置地上建、構筑物)。

考慮到用地條件,該工程采用了多構筑物合建的布置方案,同時因地制宜,將全地下調蓄池放置在防護綠帶范圍內,變配電間放置在雨水泵房上方,節約了寶貴的土地資源。

3.7.2 周邊條件復雜,需精心考慮結構設計

工程周邊條件復雜,有DN800超高壓燃氣管,南側緊鄰現狀醫院(離施工場地僅10 m),泵站基坑深達19 m,結構復雜,下層水池部分層高9 m,中間無樓板,不具備換撐條件。因此如何保證安全尤為重要。該工程采用基坑的地下連續墻與構筑物外池壁兩墻合一的布置,在有效控制造價的同時,做到結構的安全可靠。

3.7.3 景觀要求高,需融入海綿城市理念

該工程西側為防護綠帶,景觀要求較高,故方案設計圍繞“海綿城市”的先進理念,建設1座花園型、海綿型泵站,將海綿城市的低影響開發的核心思想貫穿整個設計之中。通過廣場的透水鋪裝與下凹式綠化設計,合理地布置適合凈化空氣、抗污染的植物,建設自然滲透、自然凈化的“海綿泵站”。同時,為提升環境品質,該工程應加強綠化景觀設計,具體措施如下:(1)泵站進出通道(兼做防護綠地養護通道)設置為林蔭大道;(2)地下調蓄池的透氣孔周圍設置綠籬,美化環境;(3)設備吊裝孔、閥門井頂部設置可移動綠化裝置;(4)泵站內陽光棚等處設置垂直綠化;(5)泵站內停車位設置植草磚,體現海綿城市理念。

3.8 新技術應用

3.8.1 水力模型技術的應用

該項目用地面積狹小,整個泵站集約化布置,主進水管道為斜向進流,進、出水條件均較差。為更好地向泵站的設計提供技術指導,保證泵站建成后較好的運行,該項目與河海大學合作,進行了整體物理模型試驗,模型分為進水系統水工模型(模型幾何比尺λL=10)和出水系統水工模型(模型幾何比尺λL=15),見圖7所示。經過初步模型驗證和多次局部增加導流措施的優化,最終得到較好的水力流態,為泵房的設計提供了有利的支撐。

圖7 泵站進、出水系統水力模型

3.8.2 BIM技術的應用

工程設計過程采用了BIM技術,該技術基于Revit平臺,以全專業協同工作的方式完成設計圖模型,通過工藝、建筑、結構、自控及儀表、電氣、暖通多專業協同工作的多階段BIM模型,可檢查設計過程中的錯漏碰缺,處理解決各類沖突問題,同時基于設計模型導出可供漫游的三維模型,直觀地展示設計效果,可用于溝通及優化方案。泵房及總平BIM設計圖見圖8所示,通過BIM三維設計可實現“未建先見”,大大提高了設計質量及效率。

4 結語

本文以上海市某雨水泵站及調蓄池合建設計為例,分析各設計要素,詳細介紹工程設計方案。針對建設用地小、周邊環境復雜、景觀要求高的特點,提出將各構筑物與基坑一同布置,采用“兩墻合一”的地下連續墻,建設1座花園型、海綿型泵站的解決方案,并結合水力模型、BIM等新技術,對設計方案進行了優化。項目建成后,可有效緩解地區積水問題,提高地區防汛排澇能力,兼顧初期雨水治理,同時為類似工程設計提供思路和借鑒。

圖8 泵房及總平的BIM設計圖