公路沿自然沖溝布線路基排水方案設計

敖 祥,石 謙

(中交第二航務工程勘察設計院有限公司,湖北 武漢430060)

0 引 言

隨著過去近三十年我國高速公路、國省道路網的快速建設,以及基本農田、生態紅線等外部條件的制約,公路交通走廊帶范圍越來越窄,可選擇線路越來越少,出現了許多與傳統選擇走廊帶原則不適應的情況。產生了越來越多較為特殊的建設條件。這就需要設計人員集思廣益,開拓創新,積極探索與建設條件相適宜的設計方案。

本文以G319瑞金至興國(興國段)改線工程兩階段設計為背景,探索路線沿自然沖溝布設時,路基排水方案的設計思路。

1 項目情況

G319瑞金至興國(興國段)改線工程是瑞興在經濟振興試驗區的一條重要交通走廊,是一條穿越革命老區的扶貧之路。G319瑞金至興國(興國段)改線工程興國段起點位于于都縣與興國縣交界處,與G319瑞金至興國(興國段)改線工程于都境內終點順接,起點樁號為K877+523.495;終點位于興國縣高興鎮蒙山村與G238平交,終點樁號K926+381.727。路線全長48.86 km,道路設計時速80 km/h,整體式路基寬度為22.5 m。

線路起點段(K877~K888)為剝蝕丘陵地貌,海拔高度250~500 m,最大高差達160 m,低中山區沖溝發育,且多呈“U”形,地形較復雜,區內溝壑縱橫,山體坡度較陡,植被茂密,主要以常綠喬木及雜草為主。

2 項目方案研究

該項目起點位于群山之間,山多林密;針對該項目地形地貌情況,傳統布線一般沿坡腳或半山布設,路基一般為半填半挖形式。如果沿坡腳布線,則單側挖方量較大,邊坡高度較高,同時穩定性較差;如果沿半山布線,由于線位較高,臨近山谷一側邊坡坡腳將會侵入對面山體,同時會導致隧道前及山谷中間部分路段雨水無法排走,雨水集中可能會淹沒部分村莊,同時對沿線居民生活及交通運輸安全造成極大的安全隱患。

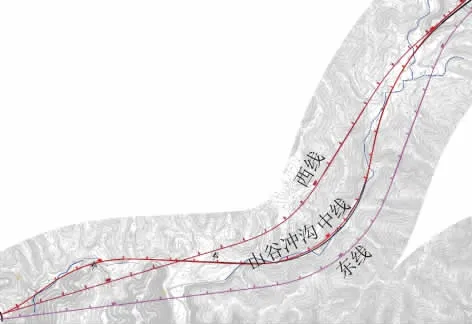

針對上述情況,該項目路線順接于都段終點后有三個線路走向,分別從東、西側山體中間穿越以及從中間山谷間穿過。為比選出較為合理的方案,在滿足相關規范要求的前提下,在初步設計階段進行了非常深入的研究。

如圖1所示,首先從路線方面進行上述三個路線方案的比選:西線方案路線最小半徑為550 m,中間山谷方案路線最小半徑為490 m,東線方案路線最小半徑為600 m。從線形順暢、行車視線等方面分析,顯然東、西線方案具有較為明顯的優勢。

圖1 路線方案設計圖

其次,從工程經濟及施工難易程度上對上述方案進行進一步的全面比選。在初步設計階段,針對上述三種路線方案,分別在東、西路線上設計了路基、隧道方案,中間山谷路線設計了路基方案,并對上述五種方案進行了比較研究。

從表1分析可知,山谷路基方案建安費遠遠小于其他幾種方案,且高邊坡等工點段落少,邊坡高度相對也較小,施工難度相對而言也是最小的。

表1 方案對比表

綜合上述線形、工程經濟及施工難易程度等綜合考慮,雖然山谷路基方案在線形上無優勢可言,但在工程經濟方面山谷路基方案優勢特別明顯,在滿足規范要求的設計時速80km/h的一級公路技術標準下,山谷路基方案具有非常明顯的優勢。因此,在初步設計階段將此路線及路基方案作為推薦方案。

3 排水系統面臨的問題及研究思路

因采用山谷路基方案,現狀山谷在K877+660~K878+300,K878+600~K879~600兩段范圍內存在與路線縱向平行的沖溝,因路基填筑占用原有沖溝排水范圍,導致原自然沖溝無法發揮排水作用。此自然沖溝承擔著兩側山體280萬m2范圍內的雨水的排水,同時該項目中間山谷寬度較窄,最寬處約40 m,最窄處不足25 m,山谷兩側山峰較高且坡度接近70°,一旦路基占用沖溝,雨水將無法排泄。

同時從K877+660~K879+600這一不足2 km的段落,山谷自然高差達到102 m,一段填筑路基且未給雨水排泄通道,則會在部分路基兩側的低洼凹地形成堰塞湖等險情。

為確保排水系統的通暢,不產生較大的積水現象,保障路基運營的安全,將原排水通道進行改移,改移后的通道應能滿足排泄水的要求。

在路線、路基方案基本確定的條件下,將深入進行排水系統方案設計研究。排水系統設計主要圍繞雨水收集排放全過程來解決:(1)在雨水匯水面積無法減小的情況下,排水系統將以延緩雨水匯水時間作為重點進行設計;(2)尋找合適的泄水通道將匯集的雨水快速排至路基范圍外;(3)設計合理的排水通道,滿足雨水收集排放的需要。

綜上所述將排水系統的設計分為:匯水體系、泄水體系和排水通道三方面來進行綜合設計。

4 排水系統方案設計

4.1 匯水體系設計

在明確采用山谷路基方案之后,對山谷兩側山體進行了詳細的水文調查。東側沒有明顯的與路線垂直方向的山谷,雨水匯入較為分散平均。路線西側在K878+780和K879+600處存在有與路線垂直方向的山谷,這兩處存在較為明顯的雨水匯流現象,西側其余段落雨水匯入則較為分散平均。對于分散匯流的雨水較難有具體措施進行有效攔截,而針對集中匯流的雨水,則可考慮采取攔截措施將其匯集于一處。該項目在設計時考慮在此兩處雨水匯流進入縱向山谷前設置攔水壩,在集中降雨時段將雨水暫時攔截在與路線垂直的縱向山谷區域,不但延緩其匯流時間,而且減小高峰時段匯流量。

“水往低處流”,匯集雨水時通常考慮將其引往低洼處,但此路段山體較陡,山谷兩側地勢綿延向上,無自然形成的低洼處。在對兩處縱向山谷區域進行地形地貌調查后,發現兩處山谷存在有較為類似的特征:在與路線垂直相交的山谷口兩側山體陡峭,山谷口橫向寬度較小,沿一側山體修建有鄉村道路,另一側則為自然溝渠,沿山谷往里走空間逐漸變大,沿山腰分布有居民聚集點,有較大的蓄水空間,是典型的“口袋型”地形。

在進行了較為詳細的比較論證后,考慮在兩處與路線垂直的山谷口設置攔水壩,將雨水攔截在山谷內,攔水壩壩址選擇“口袋”束口處。攔水壩采用C30水泥混凝土澆筑,其基礎進入地層不小于1 m,兩側嵌入溝壁深度不小于2 m,在壩前則設置不小于4 m的緩沖帶,壩頂設計高度比周邊鄉村道路低0.5 m。同時在壩底離原溝底30 cm處間隔1m設置直徑為10 cm的PVC排水管,在非降雨時段將水排出壩外,保證壩在降雨時有足夠的空間蓄水,攔水壩圖詳圖如圖2所示。設置兩處攔水壩后,在壩體后形成小型蓄水水庫,蓄水能力經調查測量計算,匯總見表2。

表2 左側攔水壩蓄水調節能力表

圖2 攔水壩設計圖(單位:cm)

從表2可知,此兩處攔水壩,將可以攔截70萬m2匯水面積范圍內接近10 mm的降雨量,根據降雨等級劃分標準,日降雨量在10~24.9 mm范圍內為中雨。設置兩處攔水壩將對接近70萬m2范圍內的雨水匯流時間起到一定的延緩作用,在特大暴雨期間將對兩側排水溝的排水能力起到較大的緩沖作用,同時減小路線橫向匯水對路基的沖擊。路線兩側的其他區域則分散平均的匯入溝渠中。

4.2 泄水體系設計

原自然沖溝在路線K877+675和K878+400處右側有兩處與路線垂直的自然沖溝泄水通道,泄水通道斷面尺寸為寬3 m,深2 m的矩形,兩處泄水通道均將沖溝內的水流排向下游的獻忠水庫。在上述兩處位置結合原有水系泄水通道設置兩處涵洞用于排泄路線左側通過改移溝渠匯集于此處的雨水,通過涵洞排入原有泄水通道。經設計計算,上述兩處涵洞的結構分別采用4 m×2.5 m拱涵和6 m×5 m拱涵。路線右側匯水則通過改移溝渠直接排入兩處原有的泄水通道。

4.3 排水體系設計

由于山谷間橫向寬度較小,如果在路基用地范圍外改移溝渠,則大部分路段都將會因改移溝渠而開挖山體。結合地形、地貌、施工及用地等因素,設計考慮將改移溝渠與路基排水溝相結合,在路基兩側設置加大型矩形排水溝。

該項目從起點至K880+000段一直處于上坡路段,路線縱坡為3%~5%,也為此方案的實施提供了一定的必要條件。根據匯水面積、路段泄水通道并結合《公路排水設計規范》(JTG/T D33-2012)計算排水溝尺寸,在滿足溝內平均流速、泄水能力的情況下,計算結果及結論見表3。

表3 加大型排水溝排水方案設計計算表

由表3可見,根據不同的匯水段落、排水縱坡等分段設置不同尺寸的排水溝匯集路段范圍內的雨水,并結合泄水通道將雨水排入下游水庫。

4.4 施工方案設計

4.4.1 施工遵循原則

同時在現狀排水溝內實施填石路基時應遵循以下原則:

(1)填石料應采用硬質巖石和中硬巖石;

(2)填石路堤應做好排水設計;

(3)填石路堤施工前應通過試驗路段,確定填石路堤合適的填筑厚度,壓實工藝及質量控制標準等參數;

(4)填石路堤攤鋪層厚根據所處層位及試驗選擇合理厚度,最大粒徑應小于層厚的2/3,以350~500 mm為宜,不均勻系數控制在15~20,粒徑大于200 mm的填料含量應控制在20%~40%,粒徑在200 mm以下的填料含量應控制在10%~15%,孔隙率應滿足規范要求;填筑時應逐層填筑壓實,不得采用傾填的方式;

(5)在原排水溝填石路堤的頂部鋪設層厚為400 mm的反濾層,最大粒徑不大于150 mm,其中小于5 mm的細料含量不應小于30%,且鋪筑表面應無明顯孔隙、空洞,同時在其上鋪設反濾土工布;

(6)根據該項目隧道地勘資料揭示,隧道棄渣以中風化花崗巖及硅質巖等硬質巖石為主,棄渣量接近57萬m3。在進行此段施工時可充分利用隧道棄渣。

4.4.2 施工方案選取

由于路基占用自然沖溝,施工時應重點關注水對施工的影響,因此在進行此段路基填筑及加大排水溝施工時應特別考慮施工方案的選擇。根據施工圖階段現場勘測及調查訪問,擬定具體施工方案如下:

(1)施工時間盡量選擇在秋冬季的枯水季節;

(2)在進行排水溝施工時首先要考慮不能中斷現狀排水,故在原排水溝范圍內填筑塊石,形成填石路基,同時填石路基要具備排水功能,即將原排水溝范圍改造為大型排水滲溝;

(3)在對原排水溝進行填石處理前應先進行清淤整修處理,清除溝內各種垃圾及部分淤積淺層軟土。

(4)在實施此段填石式滲溝時采用填石滲溝加管式滲溝組合類型,在填石路堤的下部——原排水溝底埋設1根15 cm的軟透水管;同時在溝底鋪設單一粒徑的碎石層,層厚為50 cm,形成一道滲溝以滿足施工期過水斷面及施工后運營期的排水要求。具體方案如圖3所示。

圖3 填筑自然沖溝設計圖

5 結語

本文以G319瑞金至興國(興國段)改線工程起點段設計方案為例,詳細介紹了項目兩階段設計過程中對路線方案的比選,進一步闡述了在路線方案確定沿山谷布設,占用自然沖溝的情況下,路基排水系統的設計以及特殊部位的施工方案。可為類似的特定建設條件下的公路排水系統的設計提供一定程度的參考。