杭州某基坑施工地鐵保護監測方案研究

吳敏慧

(杭州市交通運輸執法大隊軌道大隊,浙江 杭州310004)

1 工程概況

杭州市城東某地塊項目基坑平面尺寸為265 m×130 m,項目地下3層,地上7層,局部11層,建筑高度50 m。基坑開挖深度約12~15 m,采用800 mm厚地下連續墻加混凝土支撐的圍護形式。為了保護盾構隧道的安全,基坑北側圍護全部采用地連墻結構。并在東北角,于連續墻施工前打設三軸水泥攪拌樁槽壁加固。

該工程基坑臨近地鐵一側開挖深度15 m,地下室外墻距離盾構線外(1號線右線)邊沿最近處為16 m,與地鐵車站最近距離約13.1 m,與車站出入口最近距離約13.8 m。按照杭州市城市交通運營管理辦法,該項目位于地鐵車站與隧道結構外邊線外側50 m內為控制保護區內。正對基坑相應某運營地鐵A右線隧道的長度約240 m,正對基坑相應某擬開通地鐵B右線隧道的長度約118 m。臨近地鐵一段采用隔離樁將整個基坑分為I、II兩個區塊,根據施工工序安排,先開挖I區塊,待施做至±0.0 m標高,再開挖II-1、II-2區塊,以減少對地鐵的影響。

目前臨近的地鐵A正常運營中,地鐵B車站及隧道內正在進行設備安裝、裝修施工,預計半年后具備通車條件。目前該基坑正在進行地下連續墻及樁基施工,現場情況如圖1所示。

圖1 基坑現場情況之實景

為確保地鐵運營的安全,必須對地鐵隧道進行信息化監測,及時反饋監測數據,為該項目基坑開挖的信息化施工提供技術支持及可靠依據[1-3]。因此,其監測方案研究,主要針對該項目施工期間,對地鐵保護區范圍內的隧道、車站等進行監測設計,以通過嚴密的監測,為地鐵的安全運營提供可靠的保障。

2 地質條件概述

該工程基坑施工開挖所涉及的地層有①層雜填土、②層黏質粉土、③層砂質粉土及⑤層砂質粉土夾粉砂,各土層滲透能力較強,地下水位較高。

根據外業勘探和室內土工試驗成果、結合場地土成因類型,在地表向下68.0 m勘探深度范圍內巖土層可劃分為8個工程地質層,細分為13個工程地質亞層,現將各地基巖土層的特征自上而下分述如下:

①雜填土:雜色、灰褐色,松散,性質不均,土性為黏質粉土為主,含碎石、碎磚、石塊、混凝土基礎等建筑垃圾,局部含生活垃圾。層厚2~3 m。

②黏質粉土(Q34):灰色、灰黃色,很濕,稍密,含云母片和氧化鐵,局部為砂質粉土。層厚約3 m。

③砂質粉土(Q34):灰色、灰黃色,濕,稍密~中密,含云母片及氧化鐵。層厚約5 m。

⑤砂質粉土夾粉砂(Q24):灰色,濕,中密,含云母片及氧化鐵,局部夾粉砂。層厚8~10 m。

⑥1淤泥質粉質黏土(Q14):灰色,流塑,含云母片,夾薄層狀粉土,含腐植質和未完全分解的植物殘骸。層厚12~14 m。

⑥2淤泥質黏土(Q14):灰色,流塑,含云母片,夾少量薄層狀粉土,含腐植質和未完全分解的植物殘骸。層厚5~7 m。

⑧黏土(Q23):灰色,軟塑,含腐植質和少量貝殼碎片,夾少量薄層狀粉土,底部夾少量粉砂。層厚6~8 m。

孔隙潛水主要賦存于雜填土及黏質粉土、砂質粉土層中,勘察期間統一測得場地各勘探點的潛水含水層的地下水位一般埋深于地表下1.2~2.9 m左右,水位年變幅在1.0~2.0 m左右。該潛水水位升降主要受大氣降水、周邊河道等影響明顯,并隨季節性變化。

擬建場地承壓水含水層主要分布于圓礫層中,頂部埋深約38 m,隨季節變化,水位年變幅在1.0~2.0 m左右,對基坑開挖有一定影響。下部基巖裂隙水主要賦存于強~中等風化基巖裂隙層中,地下水連續性差,水量較貧乏,對工程樁基礎施工無影響。

3 監測方案目的及關鍵點

3.1 目的及意義

該項目基坑距離目前運營中的地鐵A隧道、車站及出入口均較近,由于地質條件、荷載條件、施工條件的復雜性,很難從理論上完全預測出施工中可能出現的種種問題,可能對地鐵結構造成不利變形,進而影響運營線路的安全。

為保證基坑施工期間地鐵的安全運營,應對其進行全方位監測[4-5]。通過監測工作的實施,掌握在該項目施工過程中既有地鐵工程結構的變化,為建設方及地鐵相關方提供及時、可靠的數據和信息,評定施工對既有地鐵工程結構的影響,及時判斷既有地鐵工程的結構安全,對可能發生的事故提供及時、準確的預報,也能為基坑施工工序的調整和優化提供及時的監測數據,做到真正的信息化施工,避免惡性事故的發生[6]。

3.2 關鍵

(1)系統性:所設計的監測項目有機結合,并形成有效四維空間,測試的數據相互能進行校核。

(2)可靠性:設計中采用的監測手段是已基本成熟的方法;在設計中對布設的測點進行保護設計。

(3)與施工設計相結合:對施工設計中使用的關鍵施工參數進行監測,達到進一步優化設計的目的。

(4)關鍵部位優先、兼顧全面:對敏感的區域加密測點數和項目,進行重點監測;除關鍵部位優先布設測點外,在系統性的基礎上均勻布設監測點。

(5)經濟合理:監測方法的選擇,在安全、可靠的前提下結合工程經驗盡可能采用直觀、簡單、有效的方法;監測點的數量,在確保全面、安全的前提下,合理利用監測點之間聯系,減少測點數量,提高工作效率,降低成本。

4 主要監測方案研究

4.1 監測項目設置

根據項目特點及地鐵集團相關要求,該工程主要設置以下監測項目:

(1)地鐵出入口沉降監測:臨近基坑有兩座地鐵出入口,一座為已使用,一座為預留。與基坑最近距離約13.8 m,擬布設沉降監測點,采用人工監測的方式測量其沉降變形。

(2)地鐵車站監測:與基坑最近距離約13.1 m,擬在A號線右線、B號線入段線、4號線出段線、預留延伸段的道床布設沉降及位移監測點,測點間距10 m,測量沉降及水平位移。其中:A號線右線布設小棱鏡測點,采取自動化監測;其余測段埋設小棱鏡與沉降釘,采取人工測量的方式分別監測其水平位移與沉降。

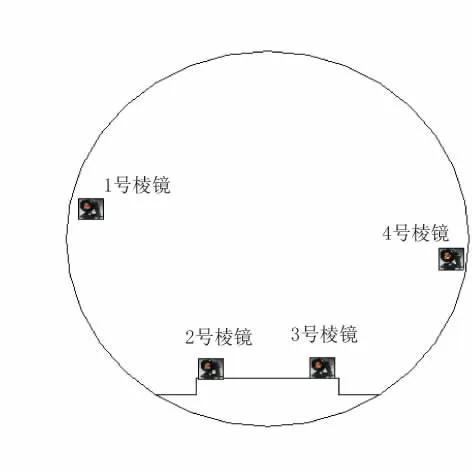

(3)地鐵A號線右線、B號線入段線隧道:隧道邊線與基坑邊線最近距離約16 m,擬按5環間距布設沉降、位移、收斂監測斷面;采用鉆孔的方式,將監測小棱鏡埋設于隧道道床及管壁位置,布設詳情見圖2所示;使用全站儀進行自動化監測。

圖2 保護區連接口工程斷面棱鏡布置圖

(4)地鐵B號線出段線、A號線出段線、A號線左線隧道:與基坑最近距離分別為48.8 m、63.9 m、73 m,擬按10環間距,采用鉆孔埋設小棱鏡,以及沉降釘的方式作為位移及沉降測點,并在隧道管壁左右兩側標記收斂監測斷面,分別測量其水平位移、沉降與水平收斂。以上三條隧道均采用人工監測的方式測量。

(5)車站與隧道、出入口與車站主體的差異沉降:分別在車站與隧道、出入口與車站主體的分界處,布設差異沉降測點,測點間距小于1 m。

主要監測項目統計見表1所列。

表1 主要監測項目統計表

4.2 監測頻率

該工程監測項目取三次穩定的測值作為初始值,正常監測頻率如表2所列。

表2 正常監測頻率統計表

以上人工監測頻率主要受地鐵運營施工限制,須滿足地鐵集團相關要求。

出現下列情況之一時,提高監測頻率:(1)監測數據達到或超過設計報警值;(2)監測數據變化較大或者速率加快;(3)遇惡劣天氣,長時間連續降雨、基坑及周邊大量積水;(4)盾構結構出現開裂。

5 監測結果分析

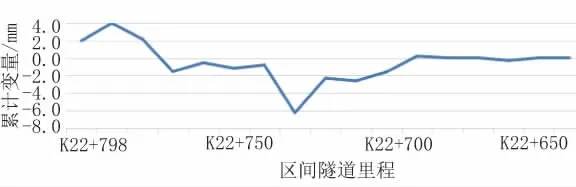

為了檢驗監測方案的效果,進行了自動監測和人工復測結合。自動監測典型點監測結果如表3所列和圖3、圖4所示,可知各項監測數值變化正常,均在可控范圍之內。

表3 典型點監測結果表

圖3 上行線水平位移沿里程分布曲線圖-累計變量

圖4 上行線道床沉降沿里程分布曲線圖-累計變量

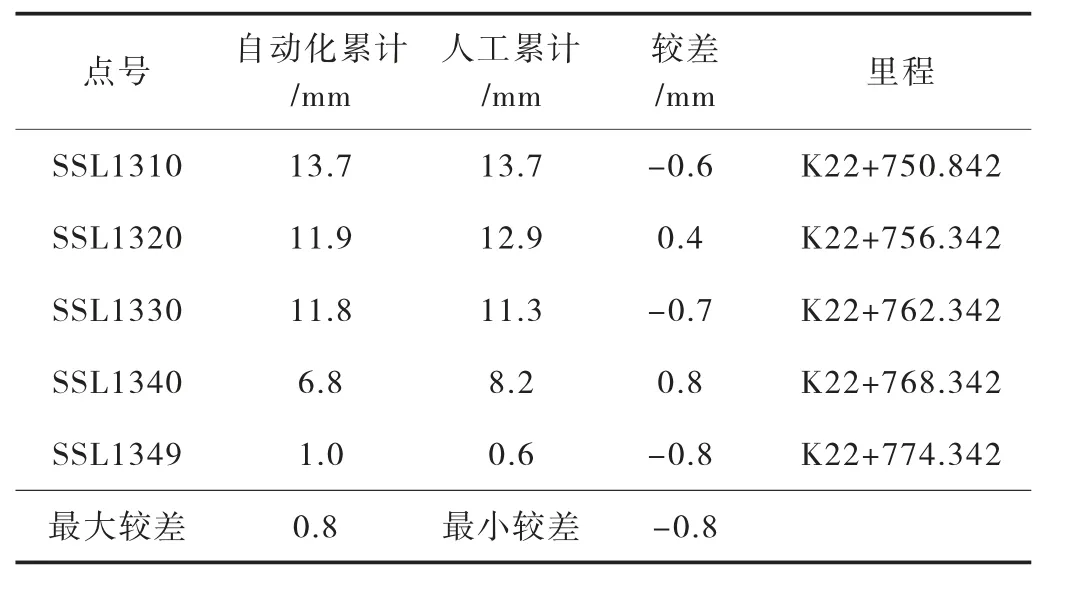

人工復測情況:2017年8月30日對車站及區間上行線自動化監測范圍進行人工監測,并與當天儀器自動化數據進行對比,具體數據如下。

(1)沉降監測復核(見表4),從表4可以看出,自動化和人工監測成果基本吻合。部分測點因與自動化測點不同、方法不同且有測量誤差,和人工差異約有±1.6 mm.

表4 沉降復核情況一覽表

(2)收斂監測復核(見表5),從表5可以看出,自動化和人工監測成果基本吻合。部分測點因與自動化測點不同、方法不同且有測量誤差,和人工差異約有±0.8 mm的誤差。

表5 收斂復核情況一覽表

根據人工復測數據表明,上行線自動化監測成果和人工監測成果基本一致,兩者累計變化量最大差值約±1.6 mm,自動化數據真實可信。

根據城市軌道交通工程策略規范及其他城市地鐵隧道監測經驗,該項目的監測變形控制值可參考表6所列。實際情況表明該監測方案監測值均在小于控制值的70%,有效地保障了地鐵運營的安全,取得了預期的效果。

表6 變形控制值一覽表

6 結語

針對近鄰地鐵基坑復雜施工條件下的監測重難點,本文提出了一套自動化監測與人工復核相結合的監測方案,互相校核。實踐表明滿足變形控制標準,有效地確保了地鐵運營的安全。其成果希望能給其他類似工程施工監測提供一定的經驗和有益的參考。