順德區學齡前兒童心理行為問題的現狀研究及影響因素分析

朱錦淵,邵紫賢,張明珠,農雪艷

(廣東醫科大學順德婦女兒童醫院(佛山市順德區婦幼保健院)兒童保健科,廣東 佛山 528300)

隨著醫學模式從生物醫學模式向生物-心理-社會醫學模式的轉變,心理行為問題受到更多臨床醫師的重視,同時由于目前全球對兒童生命質量的要求提高,兒童心理行為問題日益引起重視。兒童心理行為問題主要指發生在兒童期的行為和心理偏異,即那些在嚴重程度和持續時間上均超過相應年齡允許范圍的異常行為[1]。這些問題將會直接影響兒童學習效能、知識技能的社會獲取,甚至可能會成為成年期精神疾病及犯罪行為的根源[2]。影響兒童心理狀況的因素較多,而家庭作為兒童最重要的生活、游戲、學習的場所,家長及其養育人與兒童朝夕相處,對兒童的心理影響更大。同時,發展心理學認為,兒童早期社會情緒發展狀況與遠期情緒和行為問題相關,早期發現學齡前兒童存在的心理行為問題,對兒童遠期健康至關重要[3]。了解3~6歲兒童心理和行為問題發生現狀,并探討相關影響因素,為兒童心理行為問題的預防提供科學的指導建議,從而降低發生率具有重要意義。基于此,本研究對順德區某4所幼兒園3~6歲在園兒童進行全面的初步調查,以更好地掌握目前兒童心理行為問題的分布情況及發展趨勢,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 采用隨機分層整群抽樣方法分別抽取2019年3—7月順德區不同街道共4所幼兒園3~6歲學齡前兒童作為研究對象。排除標準:精神發育遲緩兒童;孤獨癥譜系障礙兒童;腦發育不全兒童;遺傳代謝疾病兒童。所有兒童家長均閱讀調查通知書并簽署知情同意書。

1.2 方法 ①Conners父母家長問卷(parent symptom questionnaire,PSQ),適用于3~17歲兒童青少年,是目前篩查兒童行為問題應用最廣泛的量表。PSQ分為品行問題、學習問題、心身問題、沖動-多動、焦慮和多動指數等6個因子。該問卷共有48個條目,由父親或母親填寫,并根據兒童近6個月內的表現進行填寫。每個條目均采用4級評分,無計0分,稍有計1分,相當多計2分,經常計3分。總分或任何一個分量表的得分超過范娟等[4]2005年制定的中國常模均提示兒童心理行為異常。②家庭社會學自制問卷里包括兒童基本情況、家庭基本情況、家長養育方式等15個項目。

1.3 質量控制 調查人員由廣東醫科大學順德婦女兒童醫院兒童心理行為發育門診醫生負責,對幼兒園老師進行統一指導,幫助其熟悉調查表及調查流程,更好地輔助家長填寫問卷,但不給予任何暗示,保證調查過程的順利實施。家長獨立填寫完成后當場由專人負責回收問卷。整理、核查回收后的問卷,剔除不完整及不合格問卷。

1.4 統計學方法 采用SPSS 21.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,比較采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,采用Logistic多重回歸分析進行數據分析,檢驗水準α=0.05,以P<0.05為差異有統計學意義

2 結果

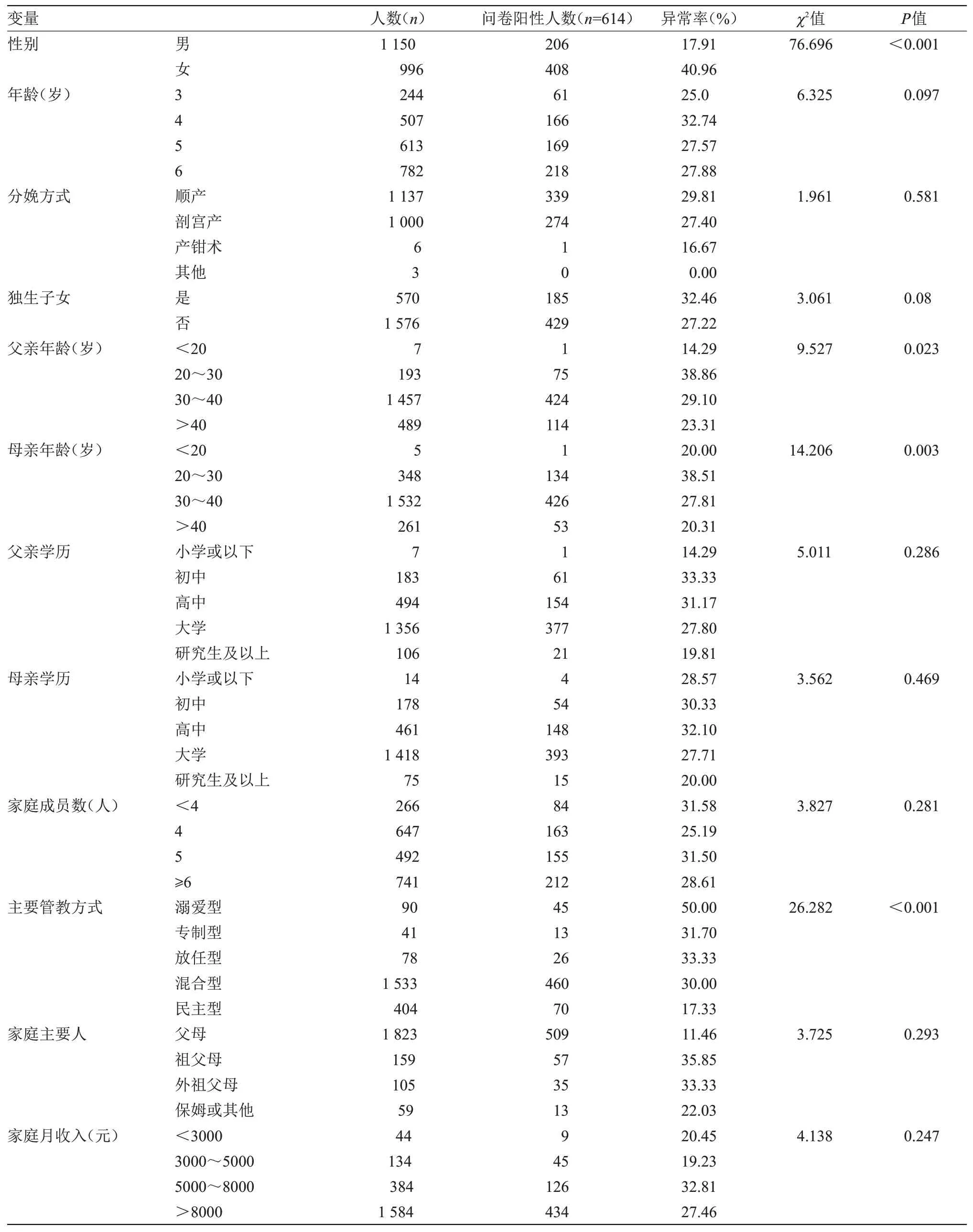

2.1 一般資料分析 本次調查共發放問卷2 334份,有效回收問卷2 146份,有效回收率達91.9%。其中男1 150名,女996名;平均年齡(4.9±1.02)歲。本次調查中2 146名兒童中,PSQ篩查陽性人數為614名(28.61%),其中男206名(33.55%),女408名(66.45%),男性和女性陽性率比較差異有統計學意義(P<0.001)。正常兒童組及篩查陽性組兒童性別、父母親年齡和家庭管教方式等研究因素比較差異有統計學意義(P<0.05)。而在自身實際年齡、分娩方式、是否獨生、父母親學歷、家庭成員數和家庭收入等方面比較差異無統計學意義,見表1。

表1 一般資料分析

2.2 不同性別組中各行為問題檢出率比較 女性組在品行問題、學習問題、心身問題、沖動-多動及多動指數因子的陽性篩查率均高于男性組,差異均有統計學意義(P<0.05);兩性別組焦慮問題陽性檢出率比較差異無統計學意義,見表2。

表2 男性和女性各行為問題檢出率比較[n(%)]

2.3 不同年齡組行為問題檢出率 除品行問題外,不同年齡組兒童其他各行為因子比較差異均無統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 各年齡組不同行為問題因子比較[n(%)]

2.4 學齡前兒童品行問題影響因素Logistic回歸分析 為進一步研究家庭因素對兒童品行行為問題的影響,將單因素分析中有統計學意義的因素作為因變量(有=1,無=0),在α=0.05水平上,以兒童性別、父母親年齡及家庭主要管教方式等4個因子作為自變量,經Logistic多因素回歸分析發現,性別為男[95%CI0.304(0.259~0.357)]為保護因素;母親年齡(20~40歲)和家庭管教方式中溺愛型[95%CI5.233(3.391~8.074)]、專制型[95%CI1.911(1.054~3.466)]、放任 型[95%CI2.280(1.449~3.588)]、混 合 型[95%CI2.064(1.646~2.588)]為危險因素(P<0.05),見表4。

表4 Logistic多重回歸分析

3 討論

兒童心理行為問題在全球各國普遍存在,從歐美及亞洲的樣本中發生率為4.8%~25.4%[5-7]。本次調查行為問題檢出率為28.61%,高于1992年我國22個城市24 013名兒童采用Achenbach’s兒童行為量表研究中兒童行為問題檢查率和Tao H等[8-9]2014年馬鞍山的出生隊列研究篩查率(其中情緒問題6.3%,品行問題7.5%)及廣州市黃埔區等調查結果。與2017年安徽省相關文獻[10]報道中品行問題檢出率(25.5%)比較基本相似。本研究的檢出率與周邊省市存在差異的原因可能與研究對象的選擇有關。目前順德地區發生率較高,基于本地區對該問題的研究相對較少,相關預防及措施仍處于探索和初級實施階段,故兒童心理行為問題的干預不可忽視。

與Wang F等[11]報道一致,本研究發現女生在品行問題、心身問題、沖動-多動、學習問題、多動指數等問題因子的發生率均高于男生,焦慮因子比較差異無統計學意義。女生的情緒及品行問題更易受家庭環境的影響。國外一項研究表明,兒童早期行為問題與性別差異相關性較少,但由于女孩的認知和社會情感較男孩發展更迅速,在4歲左右行為問題開始出現明顯的差異[12]。女生的情緒問題和行為問題因受普遍大眾觀念的影響,較難察覺,提示日后在兒童心理行為干預過程中應針對性別等因子做出適當的調整和干預。兒童行為問題的發生是多種因素綜合作用的結果,全面了解兒童并及時給予教育和支持,改善家庭環境和消除各種各樣損害兒童身心發展的不良因素,是預防和減少兒童心理行為問題的重要措施。

根據行為問題發生的影響因素Logistic回歸分析研究發現,母親年齡(20~40歲)和家庭主要管教方式(溺愛型、專制型、放任型、混合型)與兒童學齡前期心理行為發生呈正相關,而性別為男則是保護性因素(P<0.05)。本研究發現,父母的年齡越大、文化程度越高,兒童發生行為問題的幾率越低。家庭是兒童成長和學習的重要地方,父母親對兒童適當的管教方式和合理的期望值能更好地引導和矯正孩子的行為問題。過高的要求往往會影響行為發揮的正常性,并可能引發品行問題、心身問題和多動行為,同時,也將造成長期學業停滯不前,甚至導致反社會行為和違法犯罪及成年的精神障礙[13]。家庭穩定和輕松愉快的親子關系對兒童的個性塑造和心理行為的發展會產生積極作用,不良家庭環境是兒童行為問題發生的重要危險因素[14]。越來越多證據表明,以家庭為中心的特定心理干預在兒童情緒、行為和人際關系癥狀方面有重要作用[15]。

兒童心智在不斷發展,對家庭及周圍環境日益深入了解,所遇到的問題和影響也增多。因此,兒童心理行為問題是家長、教育工作者不容忽視的問題,除重視兒童智能方面的開發,家長還應重視家庭養育方法對兒童時期個性形成及行為習慣培養的影響。各鎮街幼兒園老師及醫護人員應加強兒童心理行為健康課程教育和引導,及時識別有心理行為偏離的兒童,盡早糾正不良的行為問題,促進兒童身心健康的發展。醫務人員及父母均應注重保障兒童及青少年社會心理健康,將學齡前期心理行為干預作為其中一項醫療措施,降低心理社會問題的危險度,防止早期兒童心理行為問題的偏離。