基于協作學習理念的實踐課程教學框架設計與實踐

程 鋼,楊 杰,王 磊,葛小三

(1.河南理工大學 測繪學院,河南 焦作 454000;2.河南理工大學 教務處,河南 焦作 454000)

實踐教學體系是實現人才培養目標的重要環節,在領導能力、團隊合作能力、口頭與書面交流能力、分析和解決問題能力、工程倫理與環境保護意識等職業素養的建立、創新與創業能力、國際交流合作能力等培養中扮演重要的角色[1-3]。新工科教育的發展以及一流本科專業的人才培養需求,對實踐教學提出了更高的要求,課程中的實踐內容或實踐課程的培養目標不僅在于知識的背記,更強調學生實踐能力、創新能力的培養,尤其是學生協同解決復雜工程問題的能力。如何讓實踐教學成為素質養成與基本技能建立的載體和沃土,除了建立科學完整的實踐教學體系的框架模型和內容之外,學生在實踐教學中的學習模式起到了舉足輕重的作用。

孔繁森提出了實踐教學體系框架模型,指出實踐教學內容是以學科核心課程為平臺,以專業實踐為主體、以基礎實踐和創新實踐為兩翼的邏輯框架[1]。嚴玲構建了以問題為導向的工作坊實踐教學運行機制,強調了過關問題在實踐教學設計中的重要性[4]。吳浙文針對建設工程項目全壽命過程管理實訓課程,提出了團體對抗—自編案例教學法[5]。盡管國內很多學者已經意識到工程教育實踐教學的重要性,并開展了積極探索,但當前工程教育實踐教學不同程度的存在目標模糊、內容陳舊、學習模式單一、對軟技術培養不夠重視、教學效果不樂觀,部分畢業生動手能力不強、實踐能力較差等問題[1,4]。如何為實踐教學設定合理目標和內容,提高實踐教學學生學習參與度,將復雜問題解決過程轉變為有意義的挑戰,提高實踐學習效果,是實踐教學中普遍存在的問題。鑒于協作學習模式有利于降低競爭性學習模式帶來的負面效應,提升實踐教學質量,培養學生的合作與競爭意識,活躍學習氣氛,本文以案例分析為基礎,以建構主義理念為支撐,以學生為中心,以協作學習形式、過程及評價方法為研究對象,探討協作學習在實踐教學中的意涵及作用,探討協作學習的運用情境及特性,為同類教學任務提供參考。

1 協作學習的意涵及情境

1.1 協作學習的概念

協作學習(collaborative learning)植根于利維·維谷斯基“最鄰近發展區(zone of proximal development)”的學習概念,指兩個及以上的人一起學習的情況[7]。區別于個體獨立學習,參與協作學習的成員會在學習過程中通過詢問、評估、觀察等方式,互相借用資源和學習技能[8-9]。協作學習是一種群體學習模式,群體成員通過承擔不對稱角色、分享經驗,來積極互動、創造知識[10-11]。換言之,協作學習是指學習者相互依賴、彼此負責、共同完成某項任務的方法和環境。與其類似的另外一種學習方式,稱為合作學習(cooperative learning)。合作學習把學生間的互動作為一種重要教學方式加以利用,把教學建立在更加廣闊的交流背景上,充分開發和利用教學中的人力資源,對減輕師生負性負擔、提高學生學習參與度、增進教學效果等具有指導意義[12-13]。雖然兩種模式都使用分工的概念,但協作學習需要所有參與者相互參與、協調一致來解決問題,而合作學習則強調個人對特定的部分負責,然后將各自部分協調在一起[14]。本研究忽略兩者的差異,著重關注兩者作為集體學習在實踐教學中的積極作用。

1.2 協作學習情境

每一種學習模式都有其適用的情境。協作學習模式的運用也應當注意其學習情境的設置,包括學習對象、學習難度、時間和空間約束、學習對象間的關系等。

1.2.1 合理設定目標

通過為小組設置共同的目標,激發組員共同的榮譽感,進而為學習目標達成開展協作、辯論、合作等活動。這些學習實踐活動通過任務目標的達成,提升個體知識水平和實踐能力。

1.2.2 任務復雜度

1.2.3 任務可分解性

組員任務之間要有明確分工和清晰的交互界面,不同分工之間做好銜接和過渡。根據任務為組員設定不同角色,每個角色既要完成自己的角色任務,又要為其他角色提供支持,達到共同完成任務的目標。

1.2.4 任務開放性

協作學習過程不是現有知識簡單運用或規定操作重復使用,而是具有較強的研究性和探究性,從而激發學習興趣,并為學生發揮創新性和創造性作用留下空間。

1.2.5 時空約束性

以項目或任務驅動的實踐教學,往往需要設定學習任務完成的時間要求。如集中實習期間,一般不安排其他課程或學習任務。受實踐教學條件約束,有些實踐教學還需要在特定的實習環境中完成。這種環境可以排除外界對學習的干擾,為學習開展、過程管理和監督提供實施條件。相對的時空約束條件,客觀上使得小組成員處在共同的學習體驗環境中,面對學習任務學生更愿意共同進退。線上學習平臺的出現,放松了對協作學習的空間約束,學習者可以在網絡環境中完成協作任務。

1.3 角色設計與分工

有效分組及小組中的角色分工是協作學習的基礎,也是保證學習效果的關鍵。教師在協作學習中充當指導和監督者及評價者的角色,需要為實踐教學設定合理的目標,提供學習素材,制定任務規則,監督學習及對學生角色進行評價等工作。協作學習與個體學習最大的區別在于,學習是以多個個體組成的小組為基本單位進行管理,每個學生在小組中扮演不同角色、承擔不同任務。這樣一來,學習過程不再是散漫、被動的,而是有組織、有目的的,有利于激發學生學習的積極性和主動性。但若小組劃分不當,也可能會產生負面效果,如對表現欠佳的學生產生潛在的不利影響,產生焦慮、自閉或其他干擾有效社交的問題。學習小組劃分或構建包括自愿、隨機、互補等形式。王坦認為組內異質、組間同質為互助合作奠定了基礎,而組間同質又為保證小組間展開公平競爭創造了條件[13]。可以從人數、知識結構、性別結構、認知風格、成員分工等方面入手,合理安排學習小組中成員間的互補性。

分層強夯法在濕陷性黃土地區地基處理中的應用…………………………………… 李政林,金夢菡,邱昌勝(5-46)

2 實踐教學框架設計

2.1 總體框架

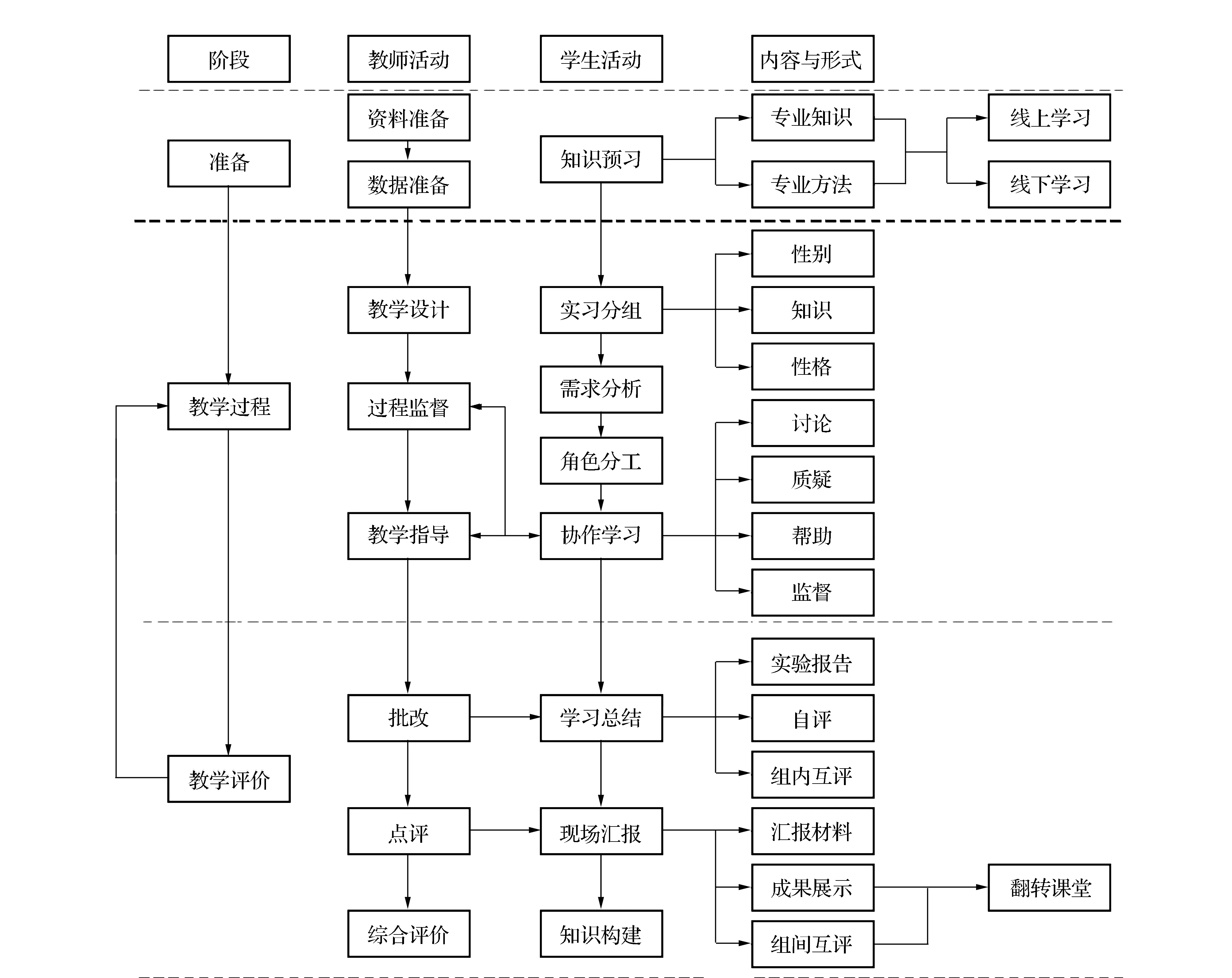

協作學習過程是一個多階段、多主體的復雜互動過程,基于上述對協作學習意涵、條件、分組策略等的研究和分析,本文提出構建實踐教學協作學習框架,如圖1所示。這一過程總體可分為教學準備、實施、評價、反饋等階段。教與學按照兩條主線分別展開,互相交叉,教是基礎和前提,學是核心與關鍵,教與學緊密配合、良好互動,才能達到更好教學效果。教師需要完成資料準備、數據準備、教學設計、過程監督、教學指導、點評、綜合評價等任務;學生則需要以小組形式,完成預習、分組、需求分析、角色分工、協作學習、總結、匯報、互評等過程。協作學習過程可以耦合其他學習方式,如借助在線學習進行知識準備和預習、利用翻轉課堂進行匯報與討論。鑒于協作學習形式和過程復雜性,需要綜合多種方式對學習進行過程性評價和結果性評價。

圖1 協作學習框架

2.2 學習模式

隨著信息通訊技術(ICT)的發展,越來越多的新技術成為協作學習的一部分,在信息技術的支持下,學生可以多快好省地獲取新知識,與同伴、教師或其他人進行在線溝通與聯系,使協作學習不再局限于面對面交流與合作。

2.2.1 與在線學習相結合

協作學習通過增加自主學習和組員之間的互動,降低教師對學生的直接指導。利用在線學習平臺,教師可以事先將任務相關的數據、資料、方法及技術等放置于線上學習平臺或為學生提供可供參考的網站或資料,供學生參考和自主學習[15]。學生可以通過線上平臺獲取相關知識,完成資料準備、軟件安裝、預習等自主學習任務。

2.2.2 與翻轉課堂相結合

以結果講解和展示形式開展的學習成果匯報,可以更為直觀地了解學生對知識掌握的程度及運用水平。協作學習框架要求各小組以現場匯報形式從任務分工、方案設計、實習成果、實習收獲等多個方面展示實踐學習成果。經歷了由學會到理解,再到把別人教會,再到進行成果展示與匯報,認知在不斷同化和順應過程中完成建構。在聽取別組匯報時,學生既可以學到別人長處,也可以評價、反饋和發表自己意見。在講述、傾聽、評價、反饋不斷切換過程中,學生角色不斷變換,對邏輯思維和應變能力提出了更高要求,綜合和表達能力也得到了鍛煉和提高。

2.3 復合評價方式

協作學習由于其形式靈活性,為多維度綜合考核評價提供了條件。從評價主體上可分為:自我評價、組內評價、組間評價、教師評價等;從評價形式上可分為:現場匯報評價、紙質報告評價、在線評價等。

2.3.1 自我評價

自我評價是學生所學知識和技能形成體系、完成知識構建的重要過程。這一過程中,每位組員根據自身角色及分工情況,對自己任務達成度、個人認知等進行總結。

2.3.2 組內互評

在相對時空范圍內,組員通過分工、交流、質疑、協作等互動手段共同完成學習任務,逐漸構建起對其他組員的認知。組內互評相較于自我評價,相對客觀,有利于克服片面的自我認知。

2.3.3 組間評價

公開成果匯報時,小組匯報本組成果時,接受其他小組評價,同時又作為評價者對其他小組進行評價。互評過程中,在總結自身知識和經驗的同時,根據別組表現可以對自身成果進行重新審視。

2.3.4 教師評價

教師是整個教學活動的組織者和參與者,需要細致查看各組的學習過程和匯報成果,結合組內互評、組間評價等內容,了解組員在小組中的作用,對各組及其組員進行綜合評價。

3 案例應用

筆者在河南理工大學“高級語言程序設計”“面向對象程序設計”及“GIS綜合實習”等課程實驗和集中實習課程中對實踐教學協作學習框架進行了實踐檢驗。以“GIS綜合實習”為例,這是一門一周時間的集中實習,要求學生在完成GIS原理與應用及其他專業基礎課程的基礎上,將GIS空間分析與專業知識相結合,培養學生應用GIS分析和解決實際問題的能力。本研究根據實踐教學內容和任務難度考量,采用每組2~3人自由組合。考慮到班級男女性別比例為2:1左右,建議每組盡量包括一位女性組員。組內分工采用共同協商形式,在互相溝通的基礎上對設計、操作、總結、匯報、報告撰寫等任務進行分工。評價過程采用出勤考核、自我評價、組內評價、組間評價和教師評價等多種形式相結合。出勤考核、組間評價和教師評價共同構成小組的綜合成績。自我評價和組內評價不做內容和形式要求,學生根據學習過程的心得體會,自由發表評論,以便了解學生們在學習中的真實感受,幫助教師了解學生分工情況,收集學生學習參與度等信息,輔助教師完成綜合評價。通過現場匯報、實習報告以及平時對學生學習過程的觀察,從學生視角分析,基于協作學習模式給學生帶來了很大的收益。

匯總兩屆共102位學生的自我評價及相互評價信息,學生對協作學習體會和收獲包括對團隊意識及作用的肯定;體會團隊協作的快樂;欣賞和感謝其他組員;鞏固知識;提高合作能力;實踐能力提高;收獲友誼等。具體包括:(1)組員之間通過利他行為滿足了自己影響別人的需要,通過互相關心而滿足了彼此歸屬感。65.4%的學生對團隊意識及協作作用表示肯定;42.3%的學生對團隊中其他成員的幫助表示感謝,肯定了協作過程中組員互動帶來的正面作用;36.5%的學生表示體會到了團隊合作的快樂;13.4%的學生表示認識了新朋友或是加深了同學友情。(2)通過團隊合作完成復雜學習任務之后,學生運用知識和解決問題的能力提升明顯。42.3%的同學表示提高了實踐能力;40.3%的學生表示鞏固了所學知識;34.6%的學生表示提高了溝通交流和團隊合作能力;32.7%的學生表示提高了學習興趣和運用知識的自信。(3)從任務完成的總體效果看,各組的學習任務完成達到了預設的目標要求,部分小組甚至超越了預期目標。

4 結 論

協作學習模式以建構主義思想為基礎,強調學習者通過小組內交流、互動、合作等形式完成知識構建和認識提高。針對實踐教學突出學生主體地位、過程管理復雜、考核方式單一等問題,本文提出了協作學習理念下的實踐教學框架及實施方法,從協作學習意涵、使用條件、分組策略、教學框架等方面對其展開敘述,并以GIS集中實習課程為例,對其在實踐教學中的效果進行檢驗。案例分析結果說明,協作學習在實踐教學環境下,可以體現學生學習的主體地位,有效提高學生學習的參與度、積極性,大大提高教學效果。總的來看,采用協作學習將復雜任務轉變為可以分享和互動的過程,每個小組作為一個團隊共同處理復雜問題,進可攻(在協作學習模式下甚至超額完成教學任務),退可守(在個人能力無法解決問題時,可在組員協助下完成知識構建),學生參與度和主體地位有所提高。由于本文學生樣本數較少,各類統計數據難免會有偏差,以后將在實踐教育中繼續擴大樣本,對協作學習模式進一步探索。