基于產品語意的人工智能產品設計方法研究

冉蓓

摘要:構建基于產品語意學的適用于人工智能產品的設計方法。構建基于產品語意學的設計方法框架構,論述人工智能關鍵技術的形成與發展,解析人工智能關鍵技術原理,提出基于產品語意的人工智能產品設計方法。通過對用戶大數據的采集,建立與用戶思維擬合的用戶模型,實現人工智能產品對用戶的前饋式主動服務;在人工智能產品的設計過程中,將產品預設用途與用戶知覺、意義和行為的映射關系原理應用于人工智能于人類智能的擬合。基于產品語意學的人工智能產品設計方法是指導和評價人工智能產品設計的重要工具。

關鍵詞:人工智能產品語意大數據深度學習計算模型

中圖分類號:TB47

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069( 2021) 06-0119-03

引言

設計關注的是人與技術的關系,致力于塑造人與技術的物料中介面。為人與外部環境的互動提供良好的體驗是設計的目的。隨著人工智能、大數據、物聯網等信息技術的發展,設計對象和設計范式均發生了變化。設計的對象不再局限于物理“硬件”,而成為“有形”功能交互與“無形”信息交流的媒介,“體驗設計”、“服務設計”等新興設計概念也應運而生。2011年“德國工業4.0”和2014年“中國制造2025”的概念相繼被提出,全世界范圍內掀起了繼機械化、電氣化和信息技術之后,以人工智能技術為核心的第四次工業革命。“云計算”、“大數據”以及“深度學習”的三大核心技術的突破標志著人工智能時代的開啟。現代設計自誕生之時起,設計方法與準則一直伴隨著社會和科技的發展不斷演變。二十世紀二三十年代德國包豪斯學校的設計大師們在“三大構成”中探尋有形物質的設計規律與法則。人工智能時代下的設計方法和準則該如何應對“有形功能交互”和“無形信息交流”的設計范疇和設計內容呢?

二十世紀八十年代“產品語義”概念出現在工業設計領域。“產品語義”設計是關于設計理論和設計實踐相結合的方法知識,是幫助設計師形成特定設計方法和設計評價標準的重要工具。在早期的原材料短缺和社會文化等級分明的時期,設計師被認為是產品形態的賦予者。設計師從事與藝術相接近的工作,用漂亮的造型來裝扮丑陋的機械結構,甚至在二十世紀七十年代的德國,人們仍在稱呼設計師為“造型師”。由于對“審美”的評測沒有既定統一的標準,因此彼時設計師的職業話語權也是相對模糊的。“產品語意”概念的提出使得“設計”的范疇不再局限于“審美”,先前設計話語權中所缺乏的邏輯清晰度也明朗化[1]。隨著信息技術的快速發展,設計領域實現了由1.0時代到設計3.0的跨越。“產品”在原子層面基礎上加入了比特信息,衍生為非數字信息和數字信息載體,成為實現“功能交互”和“信息交換”的手段[2]。人工智能技術改變了傳統設計對象的存在形式,人工智能語境下的產品語義設計把人的行為邏輯轉化為數字與非數字信息的物理邏輯和計算機算法,賦予產品“智慧”的“思維方式”去幫助人類做不能做或者不擅長做的事情。基于產品語意學的人工智能產品設計方法是設計理論和設計實踐相結合的方法論,也是評價人工智能產品設計結果的重要工具。

一、產品語義設計的形成和發展

產品語義設計是對產品在其被使用的心理語境和社會語境中的意義和象征特性的研究。[3]在工業設計領域,產品語義設計的理論構架的形成可以追溯到德國包豪斯時期的記號論以及德國烏爾姆設計學院對設計符號學的研究。1984年美國工業設計師協會會刊“In novation”中由克里彭多夫和布特撰寫的文章“Product Semantics:Exploring theSym bolic Qualities of form”中第一次提出了“產品語義”的概念[4]。克里彭多夫曾經在《設計問題》雜志中表述過設計的定義:設計(design)一詞源于拉丁語中的“de”和“signare”,設計從詞源意義可理解為以記號標示來賦予物的內在意義,以區分人與物、物與物、物與環境的關系,因此設計被認為是賦予物獨特意義的過程[5]。

(一)產品語意學理論基礎

莫里斯將符號學分為三個組成部分,即語形學、語意學和語用學。產品語意學理論構架就是以符號學的基本原則和方法為基礎的。“符號學”之父索緒爾認為“符號”是由“所指”和“能指”組成。“能指”是指事物表達面,“所指”是指事物的內容面[6]。美國實驗心理學家吉布森在“生態知覺論”當中提出了“Affordance”這一核心概念,諾曼將其稱為“示能”[7]。“示能”是外部環境呈現給用戶的“線索”。布魯默認為符號互動論具有三個前提條,“第一,人類的行為是基于包含在人的身心世界中的萬物的意義而產生的;第二,這個意義歸因于人與事物的社會互動;第三,在人在與事物的互動中,通過身心世界對事物解釋的過程不斷修正事物的意義”[8]。在人與事物的互動中,身心世界的感官知覺以及對萬物的闡釋意義是驅動行為的根本原因,如圖1所示,知覺、意義和行為的關系是產品語意設計的主要研究內容。在用戶與產品的互動中,為了確保用戶可以正確操控并正確解讀反饋形,設計意圖必須被用戶準確感知到并轉化為內在意義,內在意義正是驅動用戶操控產品行為的關鍵所在。覃京燕[9]提出的“以意義為中心的設計方法”和荷蘭代爾夫特學者Valk提出的“meaningful interaction”(有意義的交互)都是對設計中“意義”的研究。

(二)基于產品語義學的設計方法

1.由知覺到意義的建構。知覺是人在沒有思考和解釋的情況下對客觀事物刺激產生的感覺器官反應,即“五感”視覺,聽覺,觸覺,味覺和嗅覺。美國實驗心理學家吉布森則用實驗證明了皮爾斯的理論,知覺是不經過心理“加工”的結果,是人從外部世界中直接捕獲信息的心理活動[10]。吉布森在提出了“Affordance”作為其直接知覺理論的核心概念,諾曼“Affordance”稱為“示能”。“示能”是引起了感官知覺反應的歸因,是人與事物可能存在關系的線索。知覺建立在大量的沒有意識到的細節之中,是當下人與事物關系的紐帶。人與外部事物的互動是無法被感官知覺直接驅動的,需要借助“意義”建構的“媒介”,見圖1。

2.由意義到行為的映射。因為意義并不是事物形成的物理成因,因此意義并不能直接用于設計。意義是結構化的空間,是對感官知覺的解讀和對邏輯行為的指導;意義是個人化的建構,溝通也不可能與其他人分享意義,因此用戶研究各種方法的應用都是為了構建更接近事實的用戶群體的意義共性;意義是伴隨著人與事物的交流而出現,意義不是物質性的;事物的意義不是單一的而是開放的,基于的不同過往經歷人與事物互動產生的意義會被不同構建或擴展。一個人總是按照其面對的意義行事,意義為設計者提供了新的產品與用戶行為邏輯的因果關系。在設計中對意義研究是首先假設用戶行為方式,然后借助合理的意義建構人與外部事物互動的行為方式。

3.語境排除無效意義。意義需要放置在語境中與邏輯行為進行映射才有實際意義。如上文所述,事物對于人的意義具有開放性特征。猶如人們只能在故事背景中才能合理解讀人物角色,只有將事物置于恰當語境中才會被正確理解,因此對意義的闡釋必須是語境化的,語境是意義被準確獲取的必要條件。在設計實踐中,語境限制了可能與當前有關的意義的數量。產品語義設計從語義學角度邏輯地闡釋了人與產品互動的事理關系,并將其用知覺、意義和行為之間的動態關系進行解析,協助設計者“預測”無法憑空臆斷的人與產品的互動愿景,使設計師作用下的呈現模型在映射技術的實現模型和反映用戶愿景的心理模型之間取得平衡[11]。

二、人工智能的研究范式

“人工智能”簡稱“AI”,是用計算機算法來模擬、延伸和擴展人類智能的綜合性技術科學,對人工智能的研究可以追溯到人類對自身主體思維的哲學反思。“人工智能”這一概念于1956年在由約翰·麥卡錫在美國達特茅斯學院組織的關于機器模擬職能的學術會議上被第一次正式提出。參與此次會議的約翰·麥卡錫、馬文·明斯基、艾倫·紐維爾和赫伯特·西蒙是被譽為人工智能的創始人和奠基者。起初人工智能被作為計算機學科發展的一個分支,隨著時代的發展人工智能已經成為一個涉及哲學、數學、神經生理學、心理學、認知科學、系統論、控制論、計算機科學等學科的、自然科學和社會科學交叉的“技性科學”領域。基于不同的學科研究背景研究者們提出了三種人工智能的研究范式,分別是基于數理邏輯的通過形式化知識表征再現大腦的人工智能“符號主義”;通過基于仿生學的模擬神經網絡來構造大腦的人工智能“聯結主義”;基于控制論的通過模擬生命自適應機制來進化出大腦的人工智能“行為主義”。

(一)符號主義。以紐厄爾和西蒙為代表的符人工智能號主義是西方近代哲學思想和自然科學研究方法的延續和繼承,在20世紀80年代之前符號主義被認為是基于知識表征、推理和運用的人工智能傳統研究范式。符號主義認為人類“智能”的基本是符號,具有儲存符號和符號計算的能力是機器具有人類“思維”的前提條件,人工智能符號主義利用數理邏輯將外部世界語義形式化,并建立由計算機來執行的算法。因此人工智能是有明確界限的,既語義形式化的界限就是人工智能的界限[12]。

(二)聯結主義。以霍普菲爾德和魯梅爾哈特為代表的人工智能聯結主義范式是受仿生學和神經科學的影響發展起來的。聯結主義認為人工智能的基本結構單元是“神經元”,神經網絡則是人工智能的基本結構。1950年代數字神經網絡出現之后的幾十年里科學家們致力于研究如何利用“神經網絡組織成疊層”來駕馭數億模擬人類神經元的神經網絡節點及之間的組合關系。2006年,加拿大多倫多大學的杰夫,辛頓在已有的“神經網絡組織成疊層”研究的基礎上提出了“深度學習”概念。[13]“深度學習”對各個神經層的數據結果進行數學優化,同時加快疊層時的學習速度。“深度學習—已經被廣泛應用于圖像處理、人臉識別、聲音處理等非結構化數據的智能化產品,例如戰勝圍棋手李世石的“阿爾法狗”,社交媒體臉書以及谷歌搜索引擎等。

(三)行為主義。以布魯克斯為代表的人工智能行為主義范式主要是受生物進化論和控制系統研究的啟發,試圖通過機器人模擬人類神經系統的工作原理、信息理論、控制理論來提升機器的思維能力。1950年代維納和麥克洛克等人提出了工程控制論和生物控制論,意圖用計算機來模擬人類在控制過程中的行為。人工智能行為主義范式認為機器的智能既不是來自計算,也不是形式化的描述,而是來自智能能動體對外部世界作出的直接反應和感應器的信息轉換,因此布魯克斯反對機器人具有思維是能夠做事情的前提條件。行為主義范式和聯結主義范式都立足于解決人工智能研究中的技術問題,把對于人工智能的研究有知識表征轉向技能研究[12]。

三、人工智能技術應用于產品語意設計方法

大數據、云計算、深度學習等人工智能核心技術的發展,為產品語義設計提供了新思維。在虛擬與現實交錯之間,物聯網,萬聯網和泛在網將個體小數據聯結成大數據,與人交流的物質客體演變成為“智能”的生態環境。由物質和信息構成的世界,存在有形與無形、可感知與不可感知的差別,在思維空間、信息空間和賽博空間,以及過去、現在和未來的時間里,存在人與人、人與物、人與環境以及各自相互的事理關系。設計已經不再僅僅是關于人、物和事的宏觀關系和微觀關系,而是基于更大時間和空間維度的產品服務系統設計。

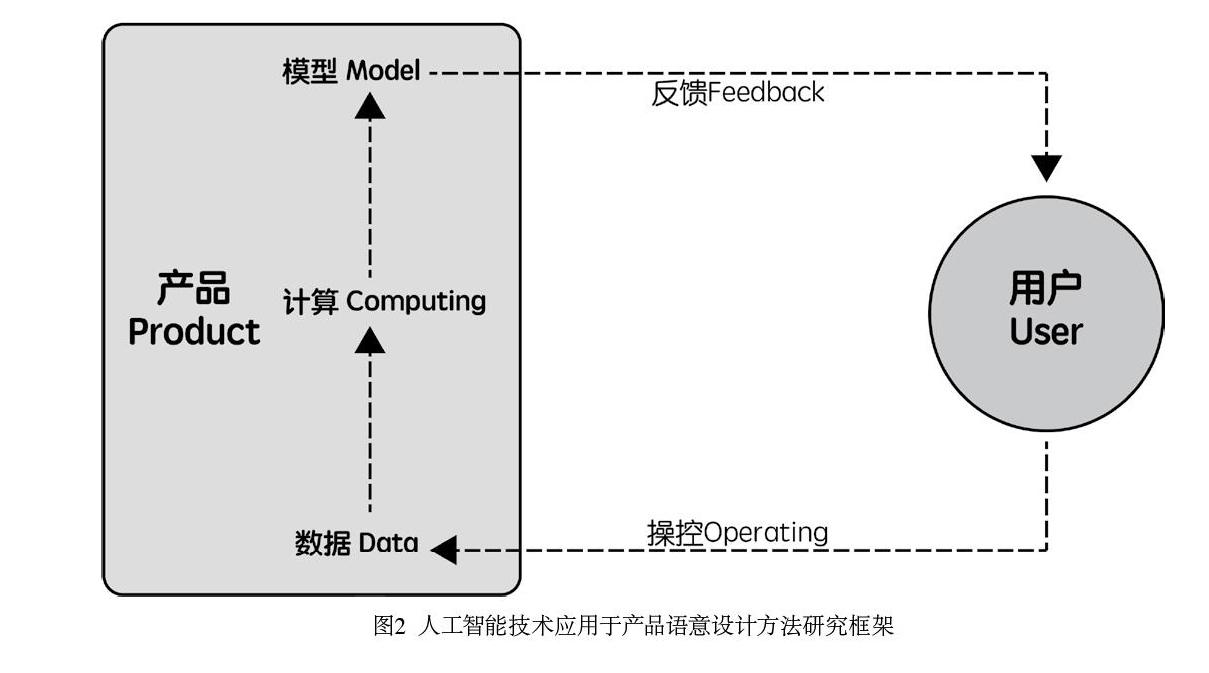

產品語意設計和人工智能技術都是通過對人類主體復雜性的精確研究,賦予外部客體更大的能力為人類主體服務。傳統產品語意設計方法和應用人工智能技術的產品語意設計方法都是通過對已發生的非結構化的事情進行描述和解釋,并預測和控制最終發生的事情。傳統產品語意設計是關于物理功能主義的方法論,如何構建意識到行為的“映射”關系,目的在于使產品能夠正確地被人們操控,反饋準確地被人們感知。以“云計算”、“大數據”和“深度學習”為代表的人工智能技術顛覆了傳統產品語意設計中人與產品的主客體控制關系,形成了人與產品使用某種通用“語言”和諧交流的共生、共存的主客體關系[14]。產品語意設計方法的研究重點不再是人類智能中知覺、意義和行為的映射關系,而是人工智能如何獲取用戶使用數據,并計算和建立與用戶心智擬合的模型,人與產品的交互范式也由反饋式被動服務變遷為前饋式主動服務,見圖2。人工智能語境下,產品語意設計中的設計主體和客體之間的關系發生了變化,因此設計產物也不再只是人類意識映射的物理載體,甚至可能是通過“深度學習”后模擬人類思維的“賽博格”一生化電子人。

(一)“大數據”與“小數據”協同提取用戶畫像

用戶畫像是基于用戶社會屬性、使用習慣等行為信息采集、整理、抽象出來的信息集合,是用戶研究的結論以及開展創意設計的前提條件。產品語義設計在設計前期正是借助用戶觀察、用戶訪談、問卷調查、焦點小組等傳統用戶研究方法工具采集非結構化的用戶“小數據”,設計師秉承“同理心”歸納整理,人工提取反應用戶知覺、意義、行為邏輯的用戶畫像。“小數據”提取用戶畫像是有局限的,首先,能夠處理用戶數據的數量和復雜程度都相當有限;其次,通過用戶有意識的表述或表現來收集數據,那些隱蔽在用戶潛意識里或者受限于外界壓力無法表露的真實意圖無法獲得;最后,對大量用戶數據內在關系和結構的歸納整理能力有限。

隨著互聯網、物聯網、萬聯網的普及和發展,應用云計算、模式識別、云計算等計算設計方法精準挖掘用戶需求“大數據”,從大數據中獲取群體意愿、群體意識與群體意象數據。用戶與產品發生的海量非結構化數據都會被采集,這些海量行為數據是用戶真實意圖的反映。“大數據”基于強大的計算機算法對于收集數據、分析數據、歸納數據都有強大的優勢,然而對于“數據”背后用戶個體的情感與動因是無法獲取的。“小數據”通過個體體驗參與到設計創造與使用產品服務系統中,“小數據”又通過萬物互聯匯聚為“大數據”。產品語義設計與人工智能技術相結合,挖掘用戶前意識意識潛意識下的意圖,應用定性與定量分析方法,精準提取不同時間和空間維度里的用戶畫像。

(二)“深度學習”模擬人類智能

“機器學習”通過計算機算法解析海量數據并不斷學習改善機器自身性能,從而更好地對外部世界中發生的事情進行識別和預測。“云計算”和“大數據”技術的發展,得以獲得更多的數據來“訓練”機器。“深度學習”是機器學習中一種基于深度神經網絡學習的算法,善于處理海量、雜亂無章的用戶數據,并將數據內在豐富關系和結構歸納出來。產品語義設計的目的是構建產品物理形式與用戶行為之間可被用戶感知到的映射關系,映射關系是否能夠被用戶感知到是重要的評價因素。相較于傳統產品語義學探究人類感知與機器思維“映射”關系的設計,基于深度神經網絡學習算法的“深度學習”模擬了人類大腦層層迭代、層層抽象的分層處理信息的方式大大增加了人與產品交流的和諧性。2014年谷歌以32億美元收購了“精密互聯網智能家居溫控器制造商”Nest Labs,谷歌將機器學習和人工智能技術投放到智能家居產品領域。Nest推出的家用監控攝像頭Nest Cam Outdoor應用了Google機器學習和FaceNet圖像和聲音識別技術,通過人臉識別和聲音識別技術記錄每一張面孔和每一個聲音,通過深度學習對家庭成員和陌生人的相貌和聲音進行區分,從而對不明訪客或物體發出預警。

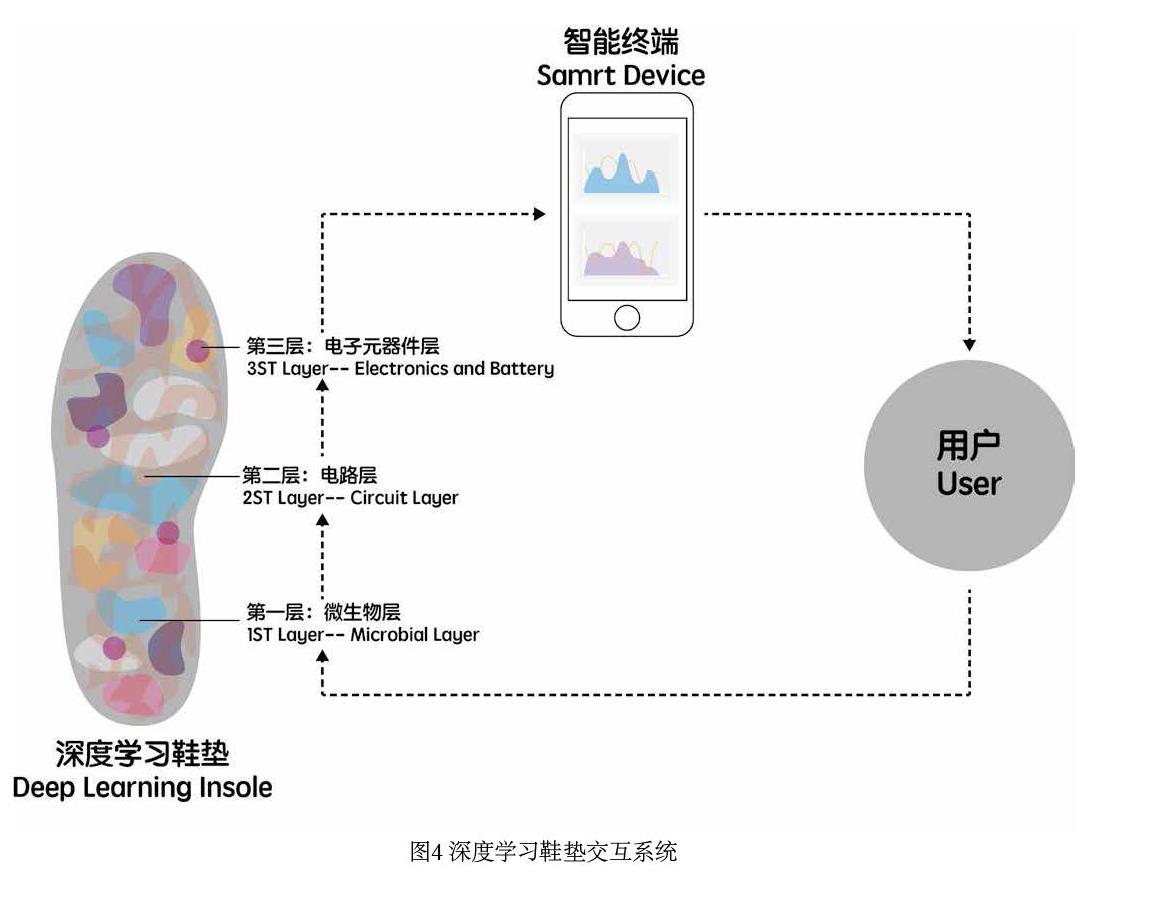

2018年美國麻省理工大學設計實驗室和德國運動品牌彪馬(Puma)聯合研發了“深度學習鞋墊”,見圖3。“深度學習鞋墊”由微生物層、電路層和電子元器件層組成。微生物層的微型空腔中的細菌和介質通過pH值和電導率的變化感測運動汗液中存在的不同化合物。電路層記錄了微生物層發生的生化信息,并將其傳輸給電子元器件層中的微控制器。微控制器將生化信息轉化為數字化數據并傳輸給智能終端設備。見圖4,用戶的智能終端設備接收來自鞋墊捕獲的用戶運動數據,建立個性化用戶運動算法模型,用于預測用戶運動疲勞臨界點并及時通知用戶。

結語

人工智能通過“大數據”、“云計算”基礎設施提供的計算支撐平臺拓展了產品語義設計中用戶研究的廣度和深度。在由比特聯結的信息世界里,人人都是茫茫“大數據”中的滄海一“數”,萬物互聯將數據的提供者聯結起來共同參與到設計的“眾創”之中,真正實現了“人人為設計,設計為人人”。“深度學習”改變了產品語義設計中人與外部世界的主客體控制關系,基于模擬人類神經網絡學習算法的“深度學習”不是人類智慧的“克隆”,而是模擬人類感官認知的輸入和輸出,模擬人類思想和情感。人工智能減少了在傳統產品語義設計中探究用戶感知與外部世界的映射關系帶來的交流誤差。人工智能技術要讓機腦與人腦一樣思維,看得懂圖像,聽得懂語言,真正實現人與外部事物的和諧交流,輔助人類實現自我決策。人工智能技術給產品語義設計注入了新思維。基金項目:廣州市哲學社會科學發展“十三五”規劃2019年度課題(2019GZGJ15)。

參考文獻

[1] Klaus Krippendorff Die semantische Wende [M].Basel: Birkhaeuser Verlag GmbH, 2013

[2]覃京燕.大數據時代的大交互設計[J].包裝工程,2015,36(08):1-5+161

[3]Klaus Krippendorff Die Produkt- Semantik offent die Turen[J].Form Zeitschrift Fur Gestaltung, 1984(03):14-26

[4]K Krippendorff,R Butter Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of form[J].Innovation. 1984 (3):4-9

[5]羅伯托維甘提著,戴莎澤第三種創新設計驅動式創新如何締造新的競爭法則[M]北京中國人民大學出版社,2014

[6]羅蘭.巴爾特著,李幼蒸譯.符號學原理[M].北京:中國人民大學出版社,2008

[7][美]諾曼著,梅瓊譯.設計心理學[M].北京:中信出版社,2 010

[8]布魯默著,霍桂桓澤論符號互動論的方法論[J].國外社會學,1996(04):11-20

[9]覃京燕.覃京燕:量子思維對人工智能與刨新設計的影響[J].設計, 2019,32 (24):81-82

[10]范圣璽.從行為和認知的視角看以人為中心的設計[J].機械設計, 2013,30 (02):97-99

[11][美]Alan Cooper等著,倪衛國等譯.About Face4:交互設計精髓[M].北京:電子工業出版社,2015

[12]成素梅,人工智能研究的范式轉換及其發展前景[J].哲學動態,2017(12):1521

[13] Geoffrey E Hinton. and Ruslan R Salakhutdinov Reducing the dimensionality of datawith neural networks[J].Science 3135786 (2006): 504-507

[14]陸丹丹,后人類主義視域下人工智能時代的設計[J].美術觀察,2017( 10) 18-19

[15]李江寧.探討我國金屬藝術中的產品語意學[J].設計, 2016,29(1):78-79

[16]薄其芳,賈樂賓,楊梅.互聯網時代下產品設計教學中交互智能化語義研究[J].設計,2 016,29 (7):102-103