秦皇島海域水母災害發生規律及研究進展

袁曉博 劉志亮 薛力園 陳曉 安穎

摘要:秦皇島是環渤海地區重要的海濱城市,近年來水母災害頻發,給沿岸浴場、濱海電廠的安全運行帶來威脅,嚴重制約了當地海洋漁業和旅游業的發展。為提高秦皇島海域水母災害應對能力,本文從水母災害的發生現狀、季節和年際變化規律、多發區域、致災原因等方面,對秦皇島海域水母災害發生規律進行了綜述,并對今后的研究方向進行了展望。

關鍵詞:水母災害;發生規律;研究進展;秦皇島海域

20世紀80年代以來,水母暴發現象在全球范圍內不斷增多[1],水母作為海洋生態系統中重要的組成部分[2],其增多或暴發被認為是一種嚴重的生態災害[3]。例如水母的大量聚集會造成捕撈業減產[4]、帶來沿岸工廠的停擺[5];水母釋放的毒素會危及人類生命[6]、導致養殖魚類死亡[7];水母的捕食特性會破壞浮游生物群落的平衡[8]。由此可見,對水母災害的研究能夠減少水母災害造成的經濟損失、保護人們的生命安全、提升水母災害應對能力和海洋環境安全保障能力。

水母災害是全球共同面對的一個難題,亞洲海域在全球范圍內屬于水母災害多發地區[9]。我國水母災害多發生在渤海、黃海和東海海域[10],災害多由大型水母暴發所致,大型水母的類型主要有沙海蜇(Nemopilema nomurai)、海月水母(Aurelia coerulea)和霞水母(Cyanea spp.)等[11]。

秦皇島是環渤海地區重要的港口城市,著名的濱海旅游休閑度假勝地。近些年,秦皇島海域水母災害頻發[10]。2013年水母蜇傷1 700余名游客并導致兩人死亡;2008年水母堵塞秦皇島發電公司海邊泵房的旋轉濾網并造成機組跳閘,對奧運會場館的電力安全造成威脅。秦皇島海域的水母災害在一定程度上阻礙了當地的經濟發展,同時也給人們的生命安全帶來了威脅。

近年來,雖然關于秦皇島海域水母災害的報道眾多,但對水母災害的發生規律缺乏系統性的研究。目前,國內外其他海域水母災害發生規律的研究工作業已開展,例如,李建生等[12]認為沙海蜇在東海、黃海呈現3~5年大量暴發1次的現象;Sun等[13]的研究顯示南黃海的沙海蜇在2007—2013年間約每2年暴發1次;Xu等[14]通過分析東、黃海沙海蜇暴發的年際變化規律認為環境變化和人為因素是水母災害發生的主要原因;Quinones等[15]通過分析秘魯海域水母災害的發生規律發現厄爾尼諾能夠通過改變海水溫度梯度來影響水母的數量;Robinson等[16]通過分析北墨西哥灣水母災害的發生規律認為跨越不同季節的特定氣候類型組合是水母暴發的主要原因;Molinero等[17]發現地中海水母災害的發生規律與氣候變化之間具有協變性,環境變化通過改變水母食物的數量進而影響水母的暴發。上述研究工作為分析局地海域水母災害問題提供了新的思路。

因此,本文通過搜集整理秦皇島海域水母災害的發生案例和文獻記載,對該海域水母災害發生規律進行了綜述,總結分析秦皇島海域水母災害的發生現狀、季節和年際變化規律、多發區域和可能致災原因。這對豐富秦皇島海域水母災害研究、提升秦皇島海域水母災害應對能力具有重要參考意義。

1秦皇島海域主要致災水母類型

秦皇島海域大型水母的種類主要有沙海蜇、海蜇、海月水母和霞水母[18]。其中,沙海蜇在20世紀80年代造成3 000多人被蜇傷,5人死亡[19];進入21世紀后在2013年沙海蜇再次蜇傷大量人員并致人死亡[20]。海月水母在2008年堵塞秦皇島發電公司海邊泵房的旋轉濾網并造成機組跳閘,對奧運會場館的電力安全造成威脅[21];2013年海月水母再次暴發,其最大密度達1 500×104 ind./km2[22],導致游客無法下海,給秦皇島旅游業造成較大損失。霞水母在20世紀50年代已經出現在了秦皇島海域[23],多年來數量一直較少[24],即便調查組(秦皇島市在2013年組織多個部門開展巡航監測和捕撈工作)將其作為重要監測對象,也僅采捕到個別霞水母幼體[18]。海蜇在20世紀50年代已經出現在了秦皇島海域[23],由于其具有的醫療等方面價值,部分個體甚至在尚未達到成熟繁殖階段便被捕撈[18],在海洋調查過程中發現海蜇數量相較于沙海蜇和海月水母最低[22],目前尚未有致災記錄。

綜上所述,秦皇島海域致災水母主要是沙海蜇和海月水母,其中沙海蜇的致災記錄最早追溯到20世紀80年代,海月水母的致災記錄最早追溯到21世紀初。值得注意的是,文獻報道顯示霞水母在秦皇島海域數量較少,不屬于主要致災水母。但筆者在2020年秦皇島海域春、夏季海洋調查過程中發現霞水母較往年數量偏多,是2020年秦皇島海域主要有毒水母。

2秦皇島海域水母災害季節變化規律

秦皇島海域的沙海蜇和海月水母一般常見于6—9月[25]。分析資料發現,海月水母在6月份前后開始出現,7、8月份旺發,9月份前后開始衰退(圖1);沙海蜇在7月份前后出現,8月份旺發,進入9月份開始衰退(圖1)。各濱海浴場一般自7月中旬開始有沙海蜇蜇傷記錄,8月上旬達到高峰,9月下旬消失[19]。

3秦皇島海域水母災害年際變化規律

3.1沙海蜇

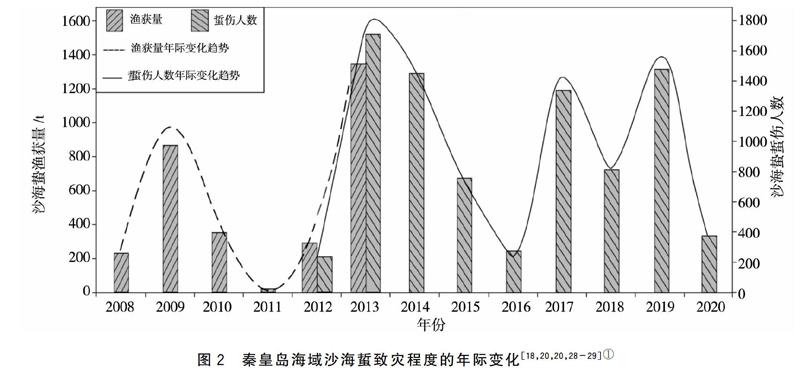

本次研究繪制了2008—2020年間沙海蜇漁獲量和蜇傷人數的年際變化圖(圖2)。在2008—2013年間,2011年漁獲量最少,2013年漁獲量最大;在2011—2020年間,2013年蜇傷人數最多,并有蜇傷致死事件發生;在2012年,沙海蜇漁獲量與蜇傷人數均相較于歷史平均值偏低。

圖2所示的漁獲量和蜇傷人數能夠用來表征沙海蜇的致災程度。以2011年和2013年為例進行說明:在2011年的調查中沙海蜇偶爾可見[26],同年漁獲量是2008至2013年中的最低值(圖2),未見人員蜇傷事件報道;在2013年的調查中發現大量沙海蜇(密度可達3×104 ind./km2)[22],僅8月份的應急捕撈量就超過13.6萬kg[18],蜇傷人數是2008至2020年中的峰值,出現致人死亡事件[20]。 Purcell等[1]認為關于水母災害問題的報導是表征水母暴發程度的最優指標。上述論據表明漁獲量或蜇傷人數能夠反映沙海蜇致災程度的年際變化特征。

綜上所述,沙海蜇的致災程度具有顯著年際變化,在2011年致災程度最弱,在2013年致災程度最強,致災程度的變化周期約是2~5年。

3.2海月水母

通過資料分析繪制2008—2015年間海月水母現場調查數量的年際變化圖(圖3)。在2008—2011年間水母數量逐年降低,其中在2011年的現場調查中未見海月水母;在2011—2013年間,水母數量逐年升高,其中2013年的水母數量顯著高于往年,其最大密度相較于往年明顯偏大(1 500×104 ind./km2);在2013—2015年間,水母數量逐年降低。

由圖3可知,海月水母的致災程度具有明顯年際變化,2011年是致災程度最弱的年份,2008和2013年是致災嚴重的年份,致災程度的變化周期約是5年。

4水母災害多發區域

秦皇島海域水母災害多發區域主要分布在洋河以北、新開河以南的近岸海域(圖4)。其中南戴河海域、金山嘴東南海域、西浴場和東山浴場既是沙海蜇災害多發區域也是海月水母災害多發區域,北戴河海域、東山浴場外側海域和淺水灣浴場主要暴發沙海蜇災害,東港海事處近岸海域主要暴發海月水母災害。

5水母災害發生原因

水母復雜的生活史使其暴發原因與多種因素有關[31]。研究認為,影響水母暴發的因素主要有海洋生態環境、氣候變化和海洋動力環境等[11,14-16,32],此外,海洋工程設施作為因素之一近年來得到更多的關注[32]。

對秦皇島海域水母致災原因的研究起步較晚。目前,研究者們認為水動力環境和生態環境是秦皇島海域水母災害發生的主要原因[18,22,25,32],例如Wu等[32]通過數值模擬分析認為2013年夏季渤海表層余流將其他海域的沙海蜇帶至秦皇島海域并造成沙海蜇暴發;鄭向榮等[22]、張海松[18]認為除水動力環境外,海水富營養化和環境污染也是造成秦皇島海域水母災害的重要原因。此外,海洋工程設施和人為活動作為水母暴發的可能原因也有被提及,劉婧美等[25]指出秦皇島海岸密集的海洋工程增加了近海巖礁的面積,給水母水螅體提供了更大的繁殖空間。另外,由于沙海蜇的經濟價值較低,人為捕撈量較少也是水母災害發生的可能原因。

分析數據發現,我國海洋災害直接經濟損失與秦皇島海域水母致災程度在近十年來具有相似的年際變化趨勢(圖5),我國海洋災害經濟損失與秦皇島海域水母致災程度在2010—2011年呈下降趨勢,2011—2013年呈上升趨勢,2013—2016年呈下降趨勢,2016—2017年呈上升趨勢,2017—2018年呈下降趨勢,2018—2019年呈上升趨勢。其中,在2013年,秦皇島海域水母致災程度和我國海洋災害損失都達到近十年來的最高值,同年,我國發生11次風暴潮災害(3次紅色預警),渤海地區海平面升高100 mm;2011年秦皇島海域水母致災程度和我國海洋災害損失都接近近十年來的最低值,同年我國僅發生5次風暴潮災害[34-35]。一般認為氣候變化是造成海洋災害的主要原因[36],因此本文推測氣候變化可能是影響秦皇島海域水母災害發生的因素之一。

6結論與展望

6.1結論

文獻報道的秦皇島海域致災水母主要是沙海蜇和海月水母,其致災程度呈現顯著年際變化。其中,沙海蜇致災程度的變化周期約2~5年;海月水母致災程度的變化周期約是5年。在近十年中,2013年秦皇島海域遭受水母災害最為嚴重;2011年水母致災程度最弱。

秦皇島海域致災水母多見于6—9月。其中,海月水母在6月份前后開始出現,7、8月份旺發,9月份前后開始衰退。沙海蜇在7月份前后出現,8月份旺發,進入9月份開始衰退。

秦皇島海域水母災害多發區域主要分布在洋河以北、新開河以南的近岸海域。其中北戴河、東山浴場外側和淺水灣浴場主要暴發沙海蜇災害,東港海事處近岸海域主要暴發海月水母災害,南戴河海域、金山嘴東南海域和東山浴場既有沙海蜇災害也有海月水母災害。

6.2展望

通過總結秦皇島海域水母災害的發生規律及研究進展,筆者發現目前關于該海域水母災害的研究主要側重分析種類組成、災害發生時期和災害發生區域,在甄別影響水母災害的關鍵環境因子和構建水母生態動力學模型等方面尚未展開詳細研究。因此,本文建議在下一步研究中著重開展以下工作:

在秦皇島沿岸電廠、浴場和養殖場等重要功能區開展針對水母災害的綜合觀測,甄選影響水母暴發的關鍵環境因子;研究不同生活史階段關鍵環境因子對水母生長繁殖過程的影響規律;基于不同生活史階段關鍵環境因子對水母生長繁殖過程的影響規律,考慮水母主動運動過程,構建包含水母不同生活史階段的生態動力學模型,對水母災害的演變過程進行預測預警。

此外,本文作者在2020年秦皇島海域春、夏季海洋調查過程中發現霞水母較往年數量偏多、個體偏大,鑒于霞水母在渤海北部海域已經造成過災害,建議今后應加強對秦皇島海域霞水母的監測和研究工作。

參考文獻:

[1] PURCELL J E,UYE S I,LO W T.Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans:a review[J].Marine Ecology Progress Series,2007,350:153-174.

[2] LYNAM C P,HAY S J,BRIERLEY A S.Interannual variability in abundance of North Sea jellyfish and links to the North Atlantic Oscillation[J].Limnology and Oceanography,2004,49(3):637-643.

[3] 孫松,于志剛,李超倫,等.黃、東海水母暴發機理及其生態環境效應研究進展[J].海洋與湖沼,2012,43(3):401-405.

[4] UYE S,UETA Y.Recent increase of jellyfish populations and their nuisance to fisheries in the Inland Sea of Japan[J].Bulletin of the Japanese Society Fisheries Oceanography,2004,68:9-19 .

[5] 韓瑞,紀平,趙懿珺,等.濱海核電廠取水堵塞事件調研及分析[J].給水排水,2018,54(S1):75-80.

[6] ZHENG X Y,CHENG D J,LIAN L H,et al.Severe fundus lesions induced by ocular jellyfish stings:A case report[J].World Journal of Clinical Cases,2020,8(19):4544-4549.

[7] HECKMANN R.What else can happen? Other problems for fish production[J].Aquac Magazine,2004,30(2):1-8.

[8] QIU J.Coastal havoc boosts jellies[J].Nature,2014,514:545.

[9] KAWAHARA M,UYE S,OHTSU K,et al.Unusual population explosion of the giant jellyfish Nemopilema nomurai (Scyphozoa Rhizostomeae) in East Asian waters[J].Marine Ecology Progress Series,2006,307:161-173.

[10] DONG Z J,LIU D,KEESING J K.Jellyfish blooms in China:Dominant species,causes and consequences[J].Marine Pollution Bulletin,2010,60(7):954-963.

[11] SUN S,SUN X X,JENKINSON I R.Preface:Giant jellyfish blooms in Chinese waters[J].Hydrobiologia,2015,754(1):1-11.

[12] 李建生,凌建忠,程家驊.中國海域兩種大型食用水母利用狀況分析及沙海蜇資源量評估[J].海洋漁業,2014,36(3):202-207.

[13] SUN S,ZHANG F,LI C L,et al.Breeding places,population dynamics,and distribution of the giant jellyfish Nemopilema nomurai (Scyphozoa:Rhizostomeae) in the Yellow Sea and the East China Sea[J].Hydrobiologia,2015,754:59-74.

[14] XU Y J,ISHIZAKA J J,YAMAGUCHI H,et al.Relationships of interannual variability in SST and phytoplankton blooms with giantjellyfish (Nemopilema nomurai) outbreaks in the Yellow Sea and East China Sea[J].Journal of Oceanography,2013,69(5):511-526.

[15] QUIONES J,CHIAVERANO L M,AYóN P,et al.Spatial patterns of large jellyfish Chrysaora plocamia blooms in the Northern Humboldt Upwelling System in relation to biological drivers and climate[J].ICES Journal of Marine Science,2018,75(4).Doi:10.1093/icesjms/fsy004.

[16] ROBINSON K L,GRAHAM W M.Long‐term change in the abundances of northern Gulf of Mexico scyphomedusae Chrysaora sp.and Aurelia spp.with links to climate variability[J].Limnology and Oceanography,2013,58(1):235-253.

[17] MOLINERO J C,IBANEZ F,NIVAL P,et al.North Atlantic climate and northwestern Mediterranean plankton variability[J].Limnology and Oceanography,2005,50(4):1213-122.

[18] 張海松.秦皇島海域水母發生現狀及防治對策[J].河北漁業,2015(1):17-18+33.

[19] 張明良,秦士德,李明,等.中國北方海刺胞動物蜇傷人群的調查[J].青島醫學院學報,1993,29(4):263-268.

[20] 牛嬋娟,王偉麗. 1136例海蜇蜇傷患者的臨床診療分析[J].臨床薈萃,2014,29(2):188-189.

[21] 劉旋,李德剛.當海蜇群洶涌襲來[J].華北電業,2008(4): 66-69.

[22] 鄭向榮,李燕,饒慶賀,等.秦皇島近海大型水母暴發性增長原因探析[J].河北漁業,2014(2): 16-20.

[23] 和振武.秦皇島和北戴河的水母類[J].河南師范大學學報(自然科學版),1985(4):69-74.

[24] 劉婧美,齊學軍,劉春洋,等.秦皇島近海水母種類及利用價值分析[J].河北漁業,2015(11): 50-52+56.

[25] 劉婧美,饒慶賀.秦皇島近岸海域水母暴發原因分析及防治對策研究[J].河北漁業,2016(1):55-57.

[26] 張萬磊,李莉,張建樂.秦皇島海域水母類特征分析[J].河北漁業,2015(2):16-18+57.

[27] 王朋鵬,張芳,孫松,等.2018年6月渤海大型水母分布特征[J].海洋與湖沼,2020,51(1): 85-94.

[28] 霍書花,田英平,張玉坤,等.秦皇島市2577例海蜇蜇傷流行病學分析[J].河北醫科大學學報, 2017,38(10):1141-1143+1157.

[29] 聞卓巖,劉建麗,康曉華,等.兒童海蜇蜇傷630例臨床分析[J].山東醫藥,2014,54(23):53-55.

[30] 李峰,張重陽,葛昀,等.秦皇島市沿海浴場海蜇蜇傷的流行病學分析[J].中國中西醫結合急救雜志,2018(6):639-641.

[31] 孫松.水母暴發研究所面臨的挑戰[J].地球科學進展,2012,27(3):257-261.

[32] WU L J,WANG J,GAO S,et al.An analysis of dynamical factors influencing 2013 giant jellyfish bloom near Qinhuangdao in the Bohai Sea, China[J].Estuarine Coastal and Shelf Science,2017,185(FEB.5):141-151.

[33] DONG Z J, WANG L, SUN T T, et al.Artificial reefs for sea cucumber aquaculture confirmed as settlement substrates of? the moon jellyfish Aurelia coerulea[J].Hydrobiologia,2018, 818(1):223-234.

[34] 國家海洋局,2011年中國海洋災害公報[R].北京:國家海洋局,2012.

[35] 國家海洋局,2013年中國海洋災害公報[R].北京:國家海洋局,2014.

[36] 齊慶華,蔡榕碩,顏秀花.氣候變化與我國海洋災害風險治理探討[J].海洋通報,2019,38(4): 361-367.

[37] 自然資源部海洋預警監測司.2019中國海洋災害公報[R].北京:自然資源部海洋預警監測司,2020.

Review on the occurrence regularity and current situation of jellyfish disaster in Qinghuangdao coastal area

YUAN Xiaobo1,LIU Zhiliang1,XUE Liyuan1,CHEN Xiao1,AN Ying1

(1.Hebei Normal University of Science & Technology,Marine Science Research Center,Qinhuangdao,066004,China)

Abstract:Qinhuangdao is an important coastal city around Bohai Sea,the occurrence of jellyfish disaster has increased in recent years.This has threatened the security of the beach and the coastal power plant,and has also restricted the development of local fisheries and tourism.To improve the ability of handling the jellyfish disaster in Qinhuangdao coastal area,the occurrence regularity of jellyfish disaster in Qinghuangdao coastal area was reviewed,the current situation,the interannual and seasonal variation? regularities,the prone area and the disaster-causing factors of jellyfish disaster in Qinghuangdao coastal area were analysed,and some directions in further researches were presented.

Key words:jellyfish disaster; occurrence regularity;research advances; Qinhuangdao coastal area

(收稿日期:2021-05-11)

基金項目:國家重點研發計劃“海洋環境安全保障”專項課題(2019YFC1407903)。

作者簡介:袁曉博(1987-),男,博士,研究方向:海洋生態環境演變規律。E-mail:yuanxiaobo2011@163.com。

通信作者:劉志亮(1977-),男,博士,研究員,研究方向:海洋環流動力學和海洋觀測。E-mail: zhlliu3897@hevttc.edu.cn。

DOI:10.3969/j.issn.1004-6755.2021.06.004