轉戰陜北的『文武兩條線』

梅興無

1947 年3 月,以毛澤東為首的中共中央主動撤離延安,轉戰陜北,運籌帷幄于山峁溝壑之間,決勝千里于江河湖海之外,全國戰局由防御轉為進攻,奠定了中國革命勝利之基。毛澤東后來說:“中央留在陜北靠文武兩條線指揮全國的革命斗爭。武的一條線是通過電臺指揮打仗,文的一條線是通過新華社指導輿論。”

“中央委員加電臺等于黨中央”

1947 年春,蔣介石命令胡宗南集團對延安發起重點進攻。毛澤東決定主動放棄延安,他說,存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。我們暫時放棄延安,就是把包袱讓給敵人背上,使我們打起仗來更主動,更靈活,這樣就能大量消滅敵人。到了一定時機,再舉行反攻,延安會重新回到我們手里。

1947 年3 月18 日,毛澤東率中共中央主動撤出延安,踏上了轉戰陜北的征途。3 月29 日晚至30 日,毛澤東在陜北清澗棗林溝主持召開中共中央會議,根據形勢的要求,確定了中央書記處的工作分工,中共中央和人民解放軍總部繼續留在陜北,對全國各解放區實施不間斷地指揮,同時作好應付各種突然事變的準備。為此,成立中央前敵委員會(簡稱中央前委,仍用中共中央名義),由中央書記處3 位書記毛澤東、周恩來、任弼時率中央機關和人民解放軍總部留在陜北,主持中央工作;成立中央工作委員會(簡稱中央工委),由劉少奇、朱德、董必武組成,劉少奇為書記,朱德為副書記,中央工委立即東渡黃河,到晉察冀開展中央委托之工作。4月11 日,中央又決定成立中央后方委員會(簡稱中央后委),以葉劍英為書記,楊尚昆為副書記兼后方支隊司令,到晉綏解放區建立中央同各解放區聯系樞紐,統籌后方工作。這樣,形成了中央前委、中央工委、中央后委“一分為三”的戰時體制。中共中央轉戰陜北時,毛澤東化名“李德勝”(意為理應得勝),周恩來化名“胡必成”(意為必定成功)。

中央機關除了少部分精干人員留在毛澤東身邊工作外,大部分東渡黃河,轉移到晉綏解放區。為了便于行動,留在陜北的中央機關人員按軍事編制組成中央縱隊,代號“昆侖縱隊”,后又改稱“三支隊”“九支隊”“亞洲部”,任弼時任司令,化名“史林”(司令的諧音);陸定一任政委,化名“鄭位”(政委的諧音)。下屬3 個大隊:一大隊負責通信聯絡;二大隊負責敵人無線電密碼破譯;四大隊負責輿論宣傳。再加上4 個警衛連,一共800 多人。

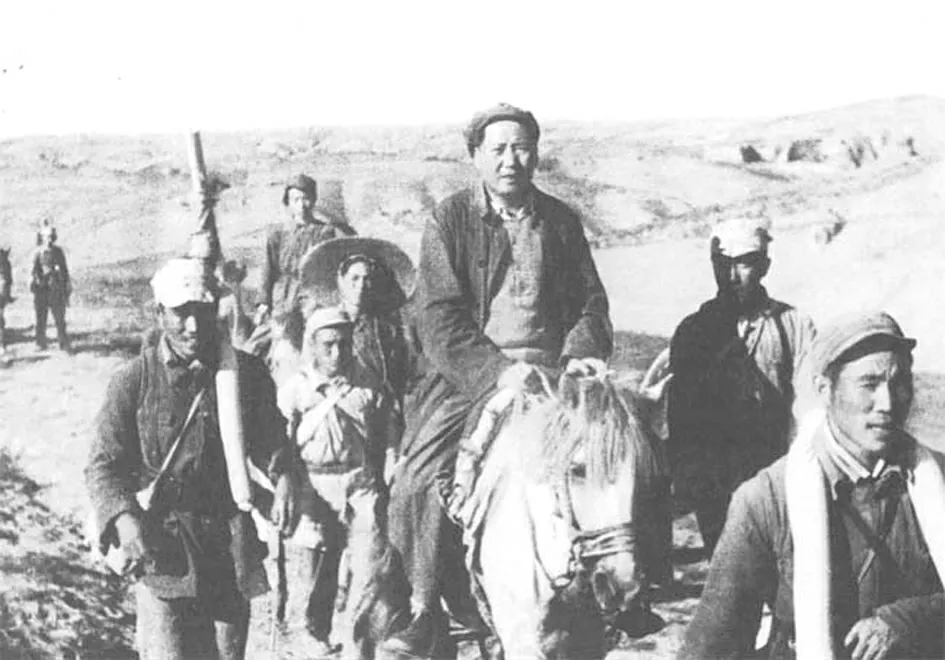

毛澤東率中央機關轉戰陜北途中

一大隊是由軍委三局(通信)派人組成的通信聯絡隊伍。大隊長黎東漢是軍委三局通信總臺副臺長,副大隊長黃冠群,下屬3 個隊(即3 部電臺):一隊隊長周建中,報務主任解超,負責聯絡東北解放軍;二隊隊長孟令儀,負責聯絡晉察冀、華東解放軍;三隊隊長高洪彥,報務主任李東祥,負責聯絡西北、中原解放軍。中共中央和毛澤東的指示就是通過這3 部電臺下達到全國各個戰場的。

二大隊是由軍委二局(情報)派人組成的軍事情報隊伍。大隊長胡備文是軍委二局二處處長,他帶領一個五六十人的技術偵察情報工作班子,主要任務是全面偵測進攻陜北的胡宗南、馬鴻逵、鄧寶珊的軍事系統,直接向毛澤東、周恩來、任弼時提供技術偵察情報。

四大隊是由新華社和軍委三局分別派人聯合組成的新聞通信隊伍。大隊長范長江是新華社副總編輯,副大隊長為耿錫祥。總社及大部人員在社長廖承志的帶領下,東渡黃河轉移到太行地區尋找新的工作點。大隊下設3 個隊,分別負責編輯翻譯、電務和行政。

在中央縱隊的干部大會上,周恩來在講話中打了一個比方:“中央委員加電臺等于黨中央。”任弼時進一步解釋:“你們看,一大隊是電臺(通信),二大隊也是電臺(無線電情報),四大隊還是電臺(無線電廣播),我們4 個中央委員(毛、周、任、陸)加上你們3個電臺大隊,不就是黨中央嗎?”周恩來還風趣地說:“我們這個司令部,一不發錢,二不發糧,三不發槍,只發電報!”

“武的一條線”

轉戰陜北期間,毛澤東率中央機關輾轉于黃土高原的千山萬壑,與國民黨軍周旋。不僅直接謀劃西北戰場,而且運籌全國各戰場的解放戰爭。他后來說過,在陜北,我和周恩來、任弼時在兩個窯洞里指揮了全國的解放戰爭。周恩來也說,毛主席是在世界上最小的司令部指揮最大的人民解放戰爭。而黨中央、毛澤東指揮解放戰爭的一道道指令,就是通過幾部小小的電臺傳到全國各個戰場的。

4 月12 日,毛澤東率中央機關轉戰到安塞縣王家灣,在這里停留58 天。胡備文帶領二大隊集中5 部電臺,對胡宗南兩個軍部、5 個師部及所屬的十幾個旅實施全面監控,及時破譯出全部密碼電報,全面掌握了敵情動向,為中央軍委謀劃西北戰局提供了重要情報支撐。毛澤東在王家灣起草了《關于西北戰場的作戰方針》,提出“蘑菇”戰術,“將敵磨得精疲力竭,然后消滅之”。毛澤東對二大隊的情報工作很滿意,見到胡備文還拿他的名字開玩笑:“你怎么只‘備文’,不‘備武’呀?”并獎勵二大隊100 萬元邊幣和兩匹馬。

黎東漢帶領一大隊將黨中央、毛澤東的重要指令,及時、準確地發往西北野戰兵團司令部,確保了西北解放軍在青化砭、羊馬河、蟠龍三戰三捷,共殲國民黨軍1.4 萬余人,從而穩定了陜北戰局,為轉入戰略反攻奠定了基礎。

一大隊的3 部電臺功率都比較小,只能聯絡全軍的主要部隊。黨中央與各戰場一些往來電報需經過中央后委大功率電臺轉發。一天晚上11 點多,中央有一份急電要發給華東軍區,一大隊電臺一時聯絡不上,就發往后委總臺轉發,但一直不能確認華東軍區收到與否,毛澤東十分著急。黎東漢徹夜值守在電臺前,電請總臺火速查明。早7 點多鐘總臺終于傳來消息,電報已于凌晨5 點送交華東軍區首長。毛澤東如釋重負:“這就好了。”黎東漢舉一反三,在全大隊進行了一次增強工作責任心的教育。僅在王家灣期間,一大隊電臺就將114 份電報傳到各戰場,確保了黨中央指揮全國解放戰爭的指令暢通無阻。

1947 年6 月上旬,二大隊的電臺偵知,國民黨軍用新式無線電臺“測向儀”測到王家灣一帶有一個電臺群,胡宗南即令二十九軍軍長劉戡率4 個半旅“快速偷襲王家灣,活捉毛澤東”。中央縱隊只有4 個連的兵力,形勢十分危急。

任弼時接到報告后,考慮到毛澤東的安全,當即命令中央縱隊向東轉移,一大隊打前站的黎東漢等已經出發。毛澤東堅持向西轉移,說:“電臺加毛澤東決不離開陜北。”周恩來從中調和,最后中央縱隊向北轉移。黎東漢他們接到折返命令時,有的人已經過了黃河。根據周恩來的命令,黎東漢安排電臺一律靜默3 天,只收不發。

中央縱隊連夜冒著大雨轉移,與敵周旋。漆黑的夜晚,伸手不見五指,雨越下越大,走到半夜時,能看到對面山上敵人的手電筒的光亮,中央縱隊努力保持肅靜,悄悄地行進。這次雨中轉移連續走了20 多個小時,直到第二天天黑才宿營。但電臺不能休息,一大隊又投入到緊張的工作之中。

在這次轉移前,黎東漢因為吃了喂牲口的黑豆充饑,患了腸炎,上吐下瀉,持續高燒,骨瘦如柴,加上雨夜連續行軍,體力嚴重透支,不能行走,戰友們就用擔架抬著他行軍。在大雨中行軍,黎東漢病痛難忍,又怕影響部隊行動,就要求大家把他丟下,說再走也是死,丟下他也不過是死,何必連累部隊。戰友們當然不能把他留下,再苦再累也得抬他走。后來黎東漢在回憶這段經歷時說:“比當年長征還艱苦。”

毛澤東知道黎東漢的情況后,說:“黎東漢無論如何不能死!”立即派人弄來一瓶生理鹽水給他輸液,可他在輸液時又出現不良反應,一度出現休克。毛澤東問醫務室主任任玉洪,就沒有別的藥了嗎?任玉洪吞吞吐吐地回答,還有兩個外國人留下的一點磺胺,但這藥不能隨便用。毛澤東明白他的意思,當即下令:“當務之急是搶救黎東漢,他擔負的工作很重要!”黎東漢知道后激動得熱淚盈眶。經過治療,黎東漢的病情得到控制,他決心以加倍努力的工作來報答領袖的關懷。

1947 年7 月,毛澤東在小河村

中央縱隊與敵巧妙周旋,終于成功甩掉敵人,于6 月17 日轉移到靖邊縣小河村住了下來,一直到8 月1 日離開。

7 月初,軍委三局科長崔倫帶著1 部電臺2 個報務員來到一大隊駐地新陽灣,9 月黎東漢過河到山西臨縣,崔倫正式擔任一大隊大隊長。一大隊的電臺由3 部增至4 部,新成立了四隊,各隊職責作了相應調整:一隊聯絡東北解放軍及幾個地下情報臺,為保證聯絡通暢,特配備了V101 收報機和20W284 發信機;二隊聯絡晉冀魯豫、華東解放軍;三隊聯絡中央后委和晉察冀解放軍;四隊聯絡西北解放軍、聯司、西北局及部分地下黨臺。

黨中央召開的小河會議,討論了人民解放軍的戰略部署和各個戰場的作戰配合等問題。一大隊的紅色電波把中央的重大決策從小河傳達到各個戰場。各路解放軍按照黨中央的戰略部署,把戰爭引向國統區去,解放戰爭由戰略防御轉入戰略進攻。

為了保障中央對各戰場的指揮暢通,同時保證中央縱隊特別是毛澤東的安全,軍委三局在臨縣建立以大功率電臺為載體的軍委通信總臺,一大隊和各戰場都使用電波弱、不易辨別的小電臺,以中間的大型固定臺轉發兩頭移動小電臺,實行了“前輕后重”的戰時通信保障系統。毛澤東率黨中央在轉戰陜北期間,通過電臺在指揮三支大軍逐鹿中原、兩翼牽制實現戰略反攻的同時,指揮東北戰場和華北戰場也取得一連串重大勝利,全國戰場形勢實現根本轉變。毛澤東對通信保障十分滿意,并說解放戰爭勝利后,要給軍委三局局長王諍頒發一枚最大的獎章。

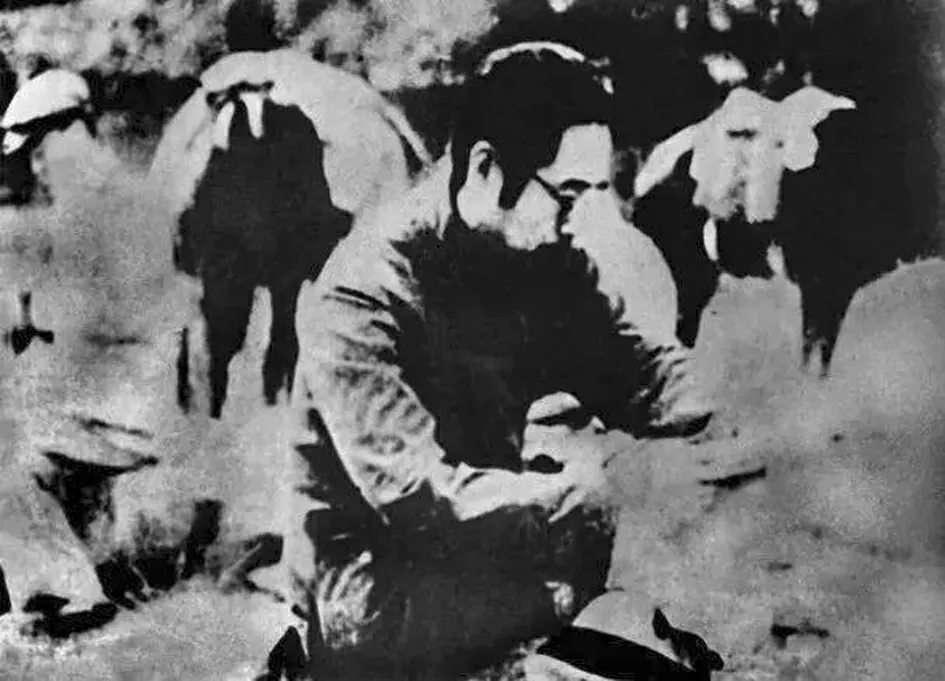

周恩來在轉戰陜北途中批閱電訊稿

“文的一條線”

在轉戰陜北期間,范長江領導的四大隊這支“筆桿子”隊伍任務主要有三:一是收集世界各大通訊社及國民黨中央社發布的重要新聞,及時為黨中央和毛澤東研究和分析形勢提供參考資料。二是以新華社名義寫作重大軍事新聞、社論、評論,報中央領導人修改、審定后,對外發布。三是將黨中央、毛澤東的重要文件、指示以及新華社的新聞、社論、評論傳發至太行山的新華社總社,通過陜北新華廣播電臺及時向國內外播發,以鼓舞士氣,瓦解敵軍。

每到宿營地,四大隊人員就都開始進入緊張的工作狀態,或架設天線、安裝機器,或用老鄉家的門板當桌子,或趴在炕沿或灶臺上,甚至就著膝蓋編譯稿件。抄譯美聯社、合眾社、路透社、塔斯社及國民黨中央社的電訊譯稿,每天編輯油印《參考消息》報中央領導人參閱。除此之外,四大隊還每天向毛澤東專報一大疊手抄電訊譯稿,供他更全面地掌握國內外的實時動態。毛澤東、周恩來、任弼時、陸定一等對四大隊報送的資料看得非常仔細,在上面畫了許多圈、點、線,寫了不少眉批、旁注,通過對這些情報信息分析,準確把握國內外的形勢,然后做出重要決策。

一次,毛澤東把范長江叫到他的窯洞,問:“長江同志,你為什么要造謠呢?”范長江一愣,便說:“請主席批評指正。”毛澤東把一份電頭為“合眾國際社紐約×日電”的電報稿遞給他說:“你看,這是不是合眾社的報道?”范長江仔細看了報文后說:“好像是中央社的……”他回隊一查對,果然是中央社的。他急忙去向毛澤東承認錯誤,毛澤東嚴肅地說:“如果我黨中央把國民黨的報道當做美國的報道來批評,豈不讓人家笑話嗎?”范長江表示回去后嚴肅批評責任編輯。毛澤東擺擺手說:“為什么批評責任編輯?電報上不是明明寫有‘范’字嗎?”范長江點頭認錯:“我應當承擔責任,作深刻檢查。”毛澤東說:“不用你檢查,我也有責任。你們發生這類錯誤不是第一次了,過去我發現后未及時提醒你們,犯了自由主義,才造成今天又發生同樣錯誤,我應該先作自我批評。”

范長江回隊后,原原本本地傳達了毛澤東的指示,他和大家一起檢查問題,改進工作。他在討論中說,新華社是黨的“喉舌”,發出去的是黨的聲音,容不得出半點差錯。我們送審的新聞、社論、評論稿件,毛主席、周副主席等領導反復修改甚至重寫,最后交給我們的稿子,抄寫工整,哪怕一個標點都十分準確。這種認真負責、精益求精的工作作風,給我們做出了表率。后來,他在給廖承志的信中深有感觸地寫道:“完全推翻了我過去十幾年來所認為的最高的‘認真’的標準。一篇社論,一個談話,一個新聞,往往要改好幾遍,甚至重寫幾遍,其中絕大部分都在任、周、陸等詳細傳閱研究之外,主席又加以一字不茍的修改。我回想過去寫文章那種‘大筆一揮’的作風,不覺滿身出汗,實在可怕。”

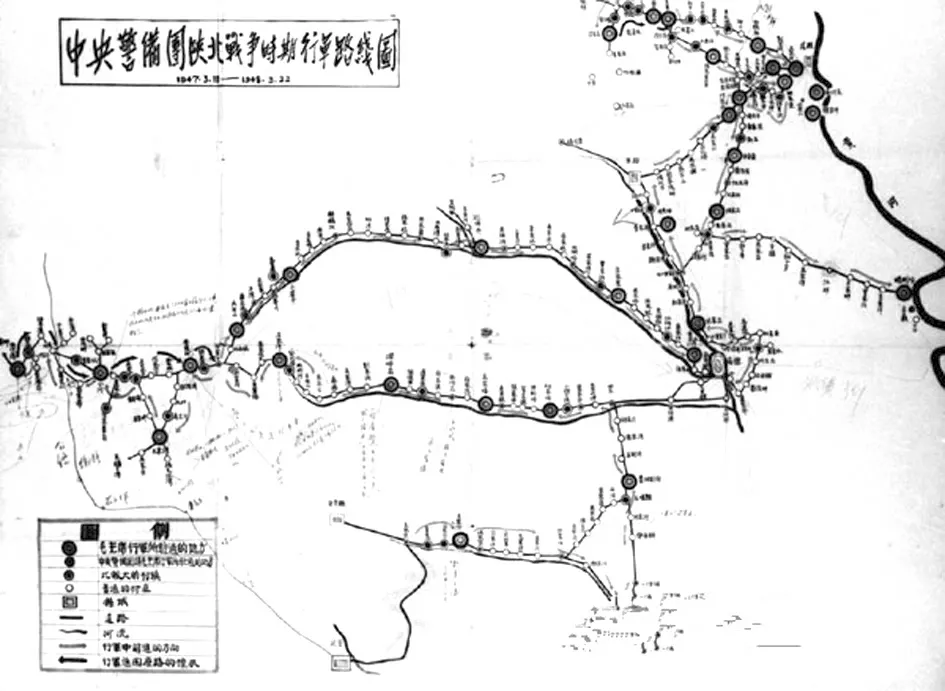

轉戰陜北時范長江留下的行軍路線圖

范長江要求凡有“陜北”電頭的文電,每個環節必須一絲不茍,嚴格把關。每當接到任務,范長江把文稿交給譯員譯碼,譯員按碼讀字,編輯對照原稿監聽,人名、地名、數字要重復核對三次,再交電臺傳發給太行總社,以確保準確、及時地發出黨中央的聲音。這些文章播發后,極大地鼓舞了全國各戰場的軍民,沉重打擊了國民黨反動派的囂張氣焰。

1947 年3 月25 日,西北野戰兵團在青化砭殲滅胡宗南部第三十一旅旅部及第九十二團共2900余人,首戰告捷。周恩來指示四大隊,要迅速將這一好消息傳遍全中國。范長江當即在捷報稿寫上“新華社陜北25 日電”的電頭,在文尾加了一句“毛澤東主席致電西北野戰軍全體指戰員,祝賀他們取得了首戰的偉大勝利”。四大隊將稿件發往太行總社,陜北新華廣播電臺在太行山播出的第一條新聞就是青化砭大捷。

4 月12 日,中央縱隊轉戰到王家灣,毛澤東在修改新華社為紀念四一二慘案20 周年撰寫的社論《中國人民偉大斗爭的二十年》時,專門加寫一段話:“過去的20 年是中國人民偉大斗爭的20年。這個斗爭快要結束了,這就是蔣介石反動統治的滅亡。因為蔣介石要滅亡中國人民,因此中國人民必須團結起來滅亡蔣介石。”四大隊加急發到陜北電臺全文播發,這是中國共產黨第一次公開提出“滅亡蔣介石”的目標。

5 月14 日,陜北軍民在安塞真武洞舉行蟠龍戰役祝捷大會,周恩來代表中央參加大會,并公開宣布:“黨中央、毛主席一直在陜北與邊區軍民共同奮斗。”陜北電臺迅速播發了蟠龍大捷、真武洞祝捷的消息和周恩來修改的新華社評論《志大才疏陰險虛偽的胡宗南》。毛澤東在收聽這一廣播時,對播音員充滿激情的播音大加贊賞:“這個女同志好厲害,罵起敵人來真是義正辭嚴,講到我們的勝利也很能鼓舞人心,真是愛憎分明。”并委托四大隊發電報表揚廣播戰士。

中央機關轉戰到小河村期間,國民黨政府異想天開,竟然于6 月29 日下達了對毛澤東的“通緝令”。毛澤東針鋒相對,于7 月2日為新華社寫了評論《蔣政府又一窮極無聊的嘗試》,用“又一”“窮極無聊”“嘗試”3 個詞,入木三分地揭露了蔣介石日暮途窮、無可奈何的境地。

10 月9 日,通訊員送來毛澤東親自起草的《中國人民解放軍宣言》,范長江決定在傳發總社前先向四大隊宣讀這篇必將在全國產生重大影響的歷史性文獻,當他念到“打倒蔣介石,解放全中國”時,全場掌聲雷動。

11 月21 日,四大隊隨毛澤東等率領的中央機關和解放軍總部來到米脂縣楊家溝。12 月下旬,毛澤東在這里主持召開中央十二月會議,向會議作了《目前形勢和我們的任務》的報告。會議結束后報告立即交到四大隊,范長江帶領大家又是徹夜不眠,將報告及時傳到太行總社,準時在1948 年元旦播出,在全國引起強烈的反響。

1948 年3 月9 日,毛澤東就發布《中共中關于土地改革中各社會階級的劃分及其待遇的規定》寫信給胡喬木:“請喬木將此件交給范長江,用明碼發給新華社,轉播全國,在報上發表。翻譯時,文字和標點符號不要弄錯。發出、廣播及登報,時間越快越好。”范長江當即在此批件上寫道:“此稿校三遍,由我自己校一遍,抄兩份,要一字不錯。”四大隊全員投入,再一次出色地完成了任務。

毛澤東對文武兩條線的工作十分滿意,后來他在回顧轉戰陜北時說:“到哪個地方都有通信聯絡,在陜北,天下大事我都可以知道。”