重復鹵制對鹵汁品質的影響

吳俊師,劉巧瑜,陳俊文,陳海光

(仲愷農業工程學院 輕工食品學院,廣州 510225)

鹵制品是中國的傳統美食,歷史悠久,其主要特點是“熱做冷吃”,口味鮮香[1-3],深受廣大市民的喜愛。鹵汁是制作鹵制品最重要的材料,按特定的鹵料配方調制成鮮香的鹵汁,然后將蔬果或者肉類等原料放入做好的鹵汁中,用火慢慢浸煮,讓鹵汁的滋味浸入原料中,就制成了美味誘人的鹵制品[4]。用來制作鹵制品的鹵汁一般重復使用,鹵汁中的芳香物質會變得越來越豐富,香氣越來越濃,鮮味越來越足,因而新鹵會隨著鹵汁的重復利用積淀成鮮美醇厚的“老鹵”,使得煮制出的醬鹵制品風味更佳[5-7]。但是對于這種重復使用的鹵汁難免存在各種安全問題,例如致癌物增加和微生物致酸敗等[8-10]。

本實驗以鹵豆干的鹵汁為研究對象,探討了鹵汁重復利用時新老鹵汁的比例以及香辛料的補料量,并研究鹵汁的基本理化指標、安全指標,總結鹵汁重復利用的形成規律,為改善與穩定鹵制品的品質、提高鹵制品的加工出成率、降低鹵制品的生產成本提供了理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

豆干、老母雞、豬筒骨:購于廣州仲愷路素社市場;食鹽、李錦記豆瓣醬、魚露、致美齋大紅浙醋、輔料(鮮雞油、干黃豆)、鮮香辛料(生姜、大蒜子、香芹等):均購于廣州前進路家樂福超市;干香辛料(八角、桂皮、草果、小茴香、白蔻、花椒等):均購于廣州一德路明威貿易行。

石油醚、無水對氨基苯磺酸、N-1-鹽酸萘乙二胺、硝酸銀、2-硫代巴比妥酸、三氯乙酸、硫代硫酸鈉等:均為分析純。

1.2 儀器

KDN-103F自動定氮儀 上海纖檢儀器有限公司;SX2灰化爐 上海圣欣科學儀器有限公司;CN60M/1601分光光度計 西化儀(北京)科技有限公司。

1.3 實驗方法

1.3.1 鹵汁熬制工藝

原料預處理→雞油熬制→香雞油熬制→老母雞和豬筒骨炒制→干黃豆炒制→二湯熬制→干香料和豆瓣醬炒制→炒糖色→鹵汁熬制。

1.3.1.1 原材料處理方法

將鮮老母雞剁成3 cm見方的塊;將鮮豬筒骨剁成4~5 cm的段;將凍雞油切成3 cm見方的塊,自然解凍。將洗凈的生姜、香芹、芫荽、干蔥頭和洋蔥處理好備用;將桂皮拍碎成5 mm見方的小塊,草果切成兩半,干辣椒切成1 cm的段;豆瓣醬用搗碎機搗成泥。

1.3.1.2 香雞油熬制方法

取200 g煉好的雞油倒入鍋中,大火加熱至150 ℃;加入100 g生姜片、100 g香芹段、50 g大蒜子、50 g干蔥頭、50 g洋蔥塊、50 g芫荽段、5 g香葉、2 g丁香,中火煉出鮮香辛料中的香氣,熬干鮮香辛料中的水分;離火,撈出鮮香辛料,即成香雞油,將香雞油倒入油桶中。

1.3.1.3 老母雞和豬筒骨的炒制方法

將鍋大火燒干,取100 g煉好的雞油倒入鍋中,大火加熱至150 ℃;加入300 g老母雞塊和200 g豬筒骨段,中火快速翻炒,將老母雞塊和豬筒骨段表面炒成金黃色;加入50 g生姜片,小火快速翻炒,炒出生姜的香氣,離火。

1.3.1.4 干香辛料和豆瓣醬炒制

加入500 g雞油至鍋中,油加熱至150 ℃,加入干辣椒80 g、八角20 g、桂皮30 g、草果15 g、小茴香10 g等干香辛料,中火快速翻炒,將香辛料炒香;離火,將香辛料倒入紗布中,將紗布系成香料包,將濾出的油倒入熬好的二湯中。將鍋大火燒干,加入50 g雞油,油加熱至150 ℃,加入200 g豆瓣醬,中火將豆瓣醬炒酥、炒香,離火。

1.3.1.5 鹵汁熬制

取3 kg二湯倒入不銹鋼桶中,加水補充到5 kg,將香料包和炒好的豆瓣醬150 g放入二湯中,大火加熱煮沸,小火保持輕微沸騰6 h;離火,濾出豆瓣醬的殘渣;加入熬好的香雞油140 g、食鹽40 g、蔗糖50 g、味精50 g、雞精100 g、生抽40 g、蠔油30 g、魚露30 g、大紅浙醋20 g和炒好的糖色100 g,攪拌均勻;自然冷卻,靜置12 h[11-12]。

1.3.2 豆干鹵制工藝

熬好的鹵汁大火煮沸,加入瀝干水后的適量豆干,90 ℃保溫3 h;大火快速煮沸,離火,撈出鹵豆干,瀝干鹵豆干表面的鹵汁。

1.3.3 香辛料最佳添加量

取鹵完豆干后的鹵汁,按比例加入一定量的新鹵,總質量為250 g,大火煮沸。分別按香辛料20%、40%、60%、80%、100%的比例將其炒香,將香辛料倒入紗布中,將紗布系成香料包,放入煮沸的鹵汁中,并加入5 mm×4 mm的豆干8小片,90 ℃保溫3 h;大火快速煮沸,離火,撈出鹵豆干,瀝干鹵豆干表面的鹵汁[13-14]。

1.3.4 新老鹵比例探究

取鹵完豆干后的鹵汁,按比例分別加入10%~50%的新鹵,總質量為250 g,大火煮沸。將一定量的香辛料炒香,倒入紗布中,將紗布系成香料包,放入煮沸的鹵汁中,并加入8小片豆干,90 ℃保溫3 h;大火快速煮沸,離火,撈出鹵豆干,瀝干鹵豆干表面的鹵汁。

1.3.5 鹵汁中各種理化指標的測定

水分含量的測定:參照GB 5009.3-2010進行;灰分含量的測定:參照GB 5009.4-2010進行;粗脂肪含量的測定:參照GB/T 14772-2008進行;蛋白質的測定:參照GB 5009.5-2010進行;氯化鈉含量的測定:參照GB/T 12457-2008進行;亞硝酸鹽含量的測定:參照GB 5009.33-2010進行;結合李艷逢[15]和Zeb Alam等[16]的方法略作修改,測定硫代巴比妥酸(TBA)含量和過氧化值(POV)。

1.3.6 鹵豆干感官評定方法

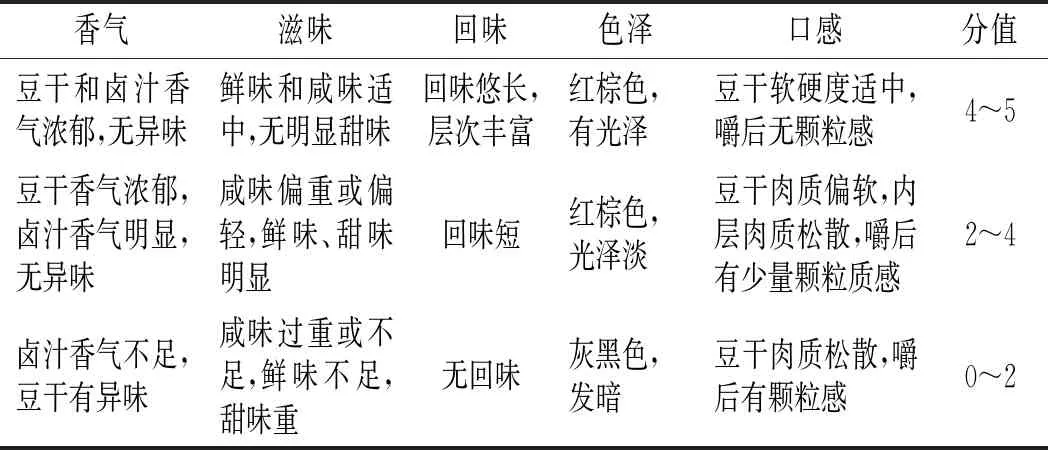

由經過食品感官評定訓練的7人(女性4人、男性3人,年齡在20~35歲)組成評定小組,要求成員有基礎的感官評價知識,對豆制品的風味、口感、質地、色澤、形態等方面有基本的了解。通過觀察、鼻聞、品嘗、觸碰等感官檢驗方法檢測鹵豆干的感官品質。感官評價標準見表1。

表1 鹵豆干感官評價標準Table 1 The sensory evaluation criteria of marinated bean curd

1.3.7 數據處理和分析

采用Excel 2010軟件和IBM SPSS Statistics 25.0軟件對數據進行處理和分析。

2 結果與分析

2.1 鹵汁制作最佳工藝探究

2.1.1 香辛料最佳添加量

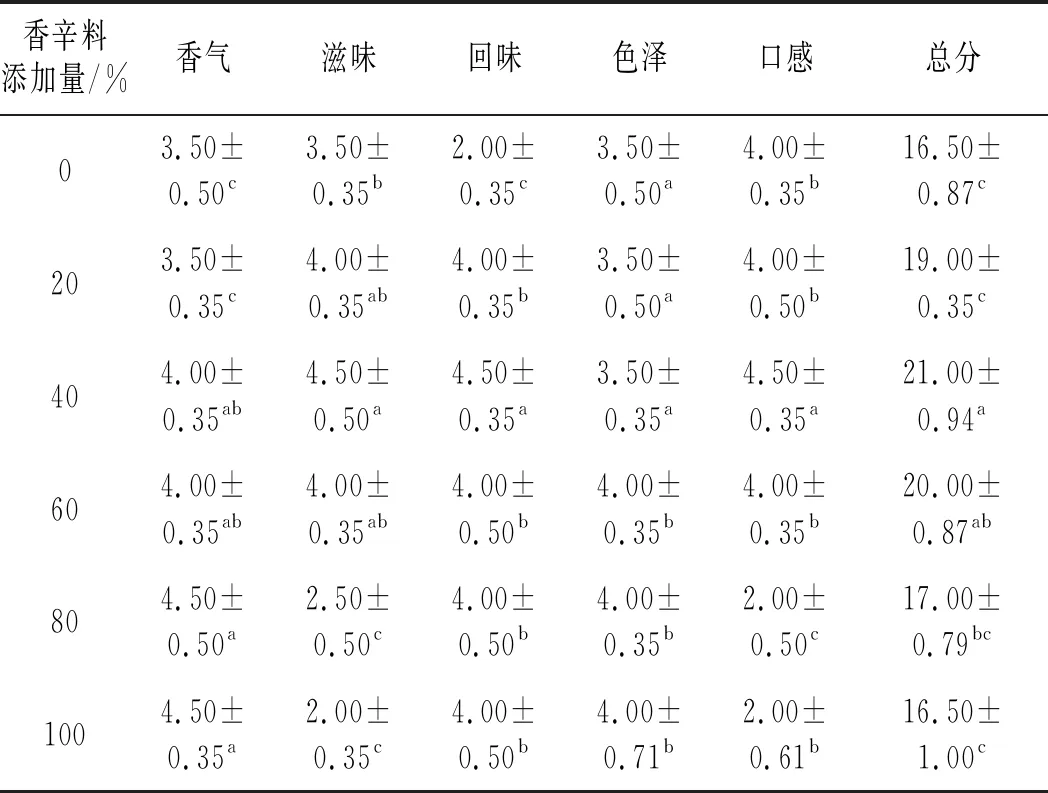

將配比一定的香辛料按照不同添加量加入鹵湯中進行熬制,香辛料的選取直接影響著鹵湯的香味程度和去腥能力,根據感官評價小組成員對鹵制完成的鹵豆干的香氣、滋味、回味、色澤、口感進行評分,得出感官評分總分,選出香辛料的最佳添加量。不同香辛料添加量對鹵豆干感官評分的影響見表2。

表2 香辛料添加量對鹵豆干感官評分的影響Table 2 The effect of additive amount of spices on the sensory score of marinated bean curd

由表2可知,鹵汁重復利用時,當香辛料補料量為40%時,鹵豆干的綜合得分最高,為21分,此時鹵豆干的口感和滋味最佳,回味有較強層次感。當進一步增加香辛料的比例,鹵豆干更有光澤,香辛料味道更濃郁,但香辛料間的層次感消失,難以辨別出除香辛料外的其他味道。反之,若香辛料補料量不足則無法激發出香辛料的香氣,成品鹵豆干香氣不足。

2.1.2 新鹵添加比例

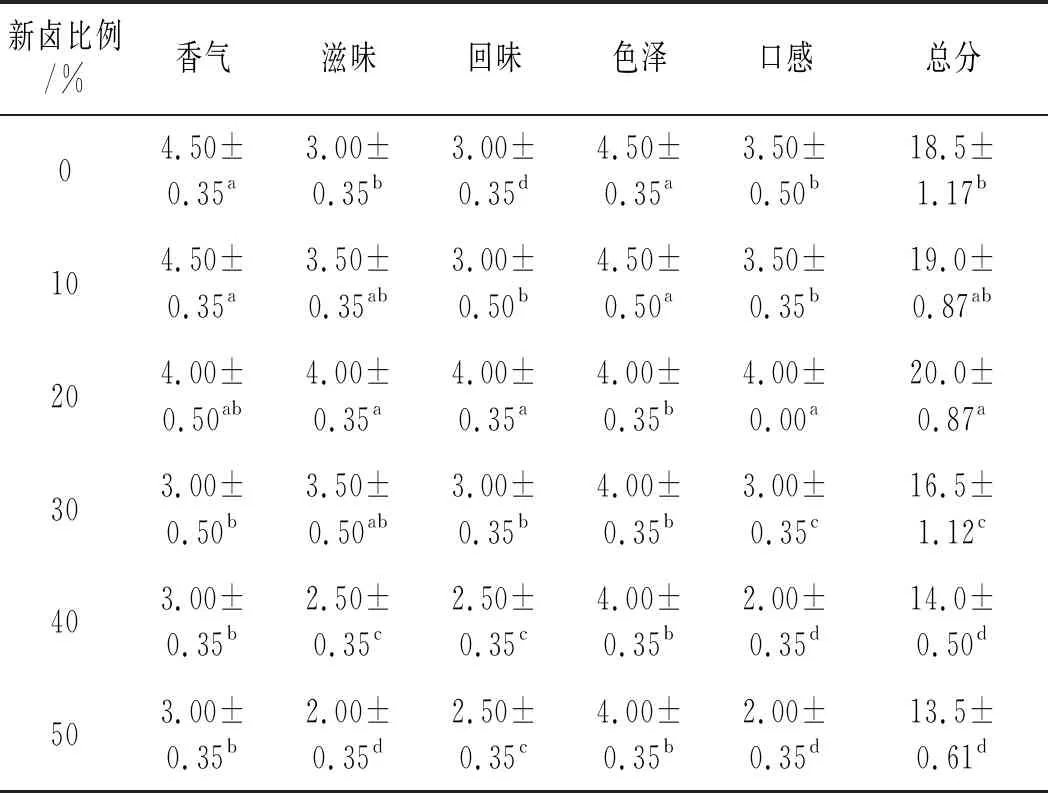

新老鹵比例對鹵豆干感官評分的影響見表3。

表3 鹵汁重復鹵制加入新鹵比例對鹵豆干感官評分的影響Table 3 The effect of the proportion of new marinade on the sensory score of marinated bean curd

由表3可知,鹵汁重復利用時,當加入新鹵比例為20%時,鹵豆干的綜合評分最高,為20.0,此時鹵汁香味濃厚,鹵豆干外表呈棕紅色,品嘗時能明顯品出豆干的鮮味與香辛料的香味。當新鹵加入比例超過20%時,鹵汁的香氣相對不足,豆干的色澤較淡,口感略差。反之,若加入新鹵比例低于20%時,成品鹵豆干顏色相對較深,但香辛料味道突出,難以分辨出香辛料以外的味道。

2.2 鹵汁中基本理化指標

2.2.1 鹵汁組成成分

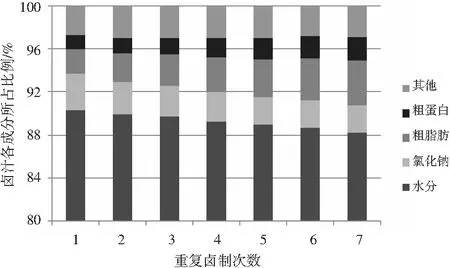

圖1 重復鹵制過程中鹵汁各成分變化情況Fig.1 The changes of each component in marinade during the repeated marinating process

鹵豆干是鹵汁高溫煮制而成,鹵汁是關鍵影響因素。由圖1 可知,鹵汁主要由水分、蛋白質和氯化鈉等成分組成。隨著鹵煮次數的增加,氯化鈉含量所占比例基本保持不變,水分含量所占比例逐漸降低,而蛋白質含量和脂肪含量所占比例持續升高,最終,鹵湯各成分所占比例趨于平衡。鹵制過程中主要發生兩種擴散現象:一是鹵湯中小分子等物質滲入豆干中;二是豆干中的水溶性蛋白質和鹽溶性蛋白質等物質溶解到鹵湯中[17-18],經反復鹵煮后形成特有的組成成分。另外,每次鹵煮后,向鹵湯中加入新鹵汁等物質對鹵湯勾兌,隨著鹵煮次數的增加,鹵湯的營養物質豐富,體系成分更加復雜。

重復鹵制過程中水分含量的變化見圖1。在重復鹵制過程中,避免不了水分的蒸發,加上鹵汁中可溶性物質增加,導致鹵汁的濃度變大,因此鹵汁中水分比例變少,而鹵汁中灰分(氯化鈉、蛋白質和脂肪等)含量則在不斷上升,雖然鹵制過程中鹽分等原料會滲透進豆干而被帶走,但為了不影響鹵制產品的口感和風味,復鹵中會加入新的鹵汁,氯化鈉和其他灰分補充進去,保證了鹵湯的咸味適中,而不溶固形物也越來越多,鹵汁中的灰分也相應地變多。

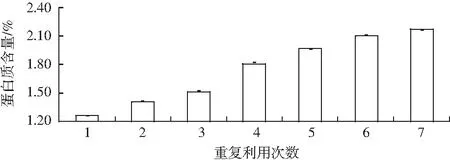

2.2.2 粗蛋白

鹵汁中蛋白質含量隨著重復鹵制次數的變化見圖2,剛開始鹵汁中蛋白質的含量較低,豆干中的水溶性蛋白質比較容易滲入鹵汁中,所以重復鹵制前3次增加幅度較大,重復利用第5次時,鹵汁中的蛋白質含量達到2.1%,此后其增加幅度變小。這可能是因為隨著鹵汁中可溶性蛋白質增多,豆干中的蛋白質滲入鹵汁中的速度較緩[19],但鹵汁總體蛋白質含量在不斷上升。蛋白質是鹵湯的重要組成成分,其最終降解產物游離氨基酸是重要的呈味物質,因而蛋白質對鹵湯具有重要作用。最終,蛋白質動態變化達到平衡,含量基本保持不變。

圖2 重復鹵制對鹵汁中粗蛋白含量的影響Fig.2 Effect of repeated marinating on crude protein content in marinade

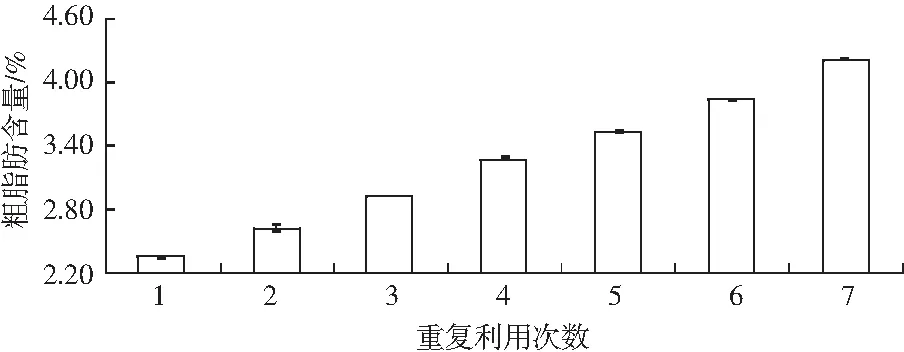

2.2.3 粗脂肪

脂質的作用被認為是所有含有脂肪的食品特征風味的來源,尤其是磷脂,為許多食物提供特殊的風味。由圖3 可知,第1次鹵制的鹵汁的粗脂肪含量為2.3%,經過復鹵多次后粗脂肪含量呈先升高后波動變化,上升趨勢大致一樣,最高能達到4.1%。重復鹵煮過程中,香辛料中酯類物質受熱溶解進入鹵汁中。與豆干中的溶出物質相互作用,也給豆干帶來了重要的風味,尤其形成風味的主要前體物質,被氧化后產生各種酮類、酯類和醇類等。經過多次復鹵的鹵汁,豆干會帶走部分脂肪,但通過加入新的鹵汁,粗脂肪含量會隨著水分的減少而相對增加。

圖3 重復鹵制對鹵汁中粗脂肪含量的影響Fig.3 Effect of repeated marinating on crude fat content in marinade

2.3 重復鹵制對鹵汁中安全指標的影響

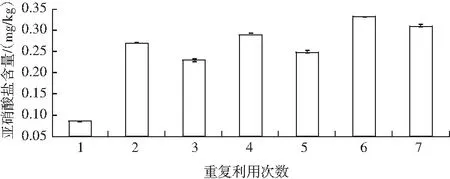

2.3.1 重復鹵制對鹵汁中亞硝酸鹽含量的影響

圖4 重復鹵制對鹵汁中亞硝酸鹽含量的影響Fig.4 Effect of repeated marinating on nitrite content in marinade

由于在鹵制的過程中并沒有添加亞硝酸鹽,鹵湯中亞硝酸鹽的來源主要是原料帶入或鹵制的過程中產生。由圖4可知,隨著鹵汁重復利用次數的增加,鹵汁中的亞硝酸鹽含量呈現出“上升-下降-上升-下降”類似“M”的模式。重復利用第6次時,亞硝酸鹽含量最高,為0.33 mg/kg,遠低于國家食品衛生標準規定的亞硝酸鹽最低含量2 mg/kg。因此,從亞硝酸鹽含量的變化趨勢來看,鹵汁中的亞硝酸鹽含量最后將穩定在低于國家標準的安全范圍內。

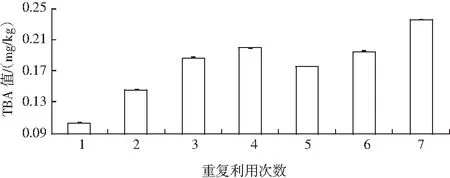

2.3.2 重復鹵制對鹵汁中硫代巴比妥酸(TBA)值的影響

脂肪氧化是食品工業中一個嚴重的問題,它會導致食品產生不良氣味,使得食品顏色加深,甚至產生潛在的有毒反應物。TBA值是一種評價食品氧化的常用技術,由于鹵汁中油脂內不飽和脂肪酸氧化分解所產生的次級產物如丙二醛等與TBA反應,得出的TBA值的高低表明脂肪次級氧化的程度,也說明鹵湯中不安全因素和品質的下降。鹵汁重復利用1~7次時鹵汁中TBA值的變化見圖5。

圖5 重復鹵制對鹵汁中硫代巴比妥酸(TBA)值的影響Fig.5 Effect of repeated marinating on TBA in marinade

TBA值在0.10~0.24 mg/kg范圍內波動,但重復利用后的鹵汁TBA值都較新鹵高,說明鹵汁重復利用會引起TBA值增加。重復利用7次時,鹵汁中的TBA值最高,為0.23 mg/kg,遠遠低于國家食品衛生標準規定的最低TBA值,即最低的含量為0.25 mg/100 g[20-22]。所以鹵汁重復利用過程中雖會引起TBA值增加,但其含量遠遠低于國家標準,安全性較高,對人體健康無影響。

2.3.3 重復鹵制對鹵汁中過氧化值(POV)的影響

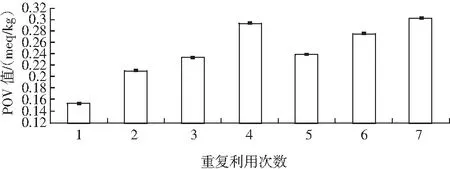

圖6 重復鹵制對鹵汁中過氧化值(POV)的影響Fig.6 Effect of repeated marinating on POV in marinade

過氧化物是油脂氧化酸敗的初始產物,因此,常以過氧化物在油脂中的產生作為油脂氧化酸敗的開始。但過氧化物很容易分解,產生醛、酮等小分子有害化合物,此時,若生成過氧化物的速度大于分解過氧化物的速度,過氧化值開始上升,導致鹵湯的品質下降。由圖6可知,鹵汁重復利用1~7次時,鹵汁中的POV值在0.15~0.30 meq/kg范圍內波動,但重復利用后的鹵汁POV值都較新鹵高,說明鹵汁重復利用會引起POV值增加。重復利用6次時,鹵汁中的POV值最高,為0.30 meq/kg,遠遠低于國家食品衛生標準規定的最低POV值0.20 g/100 kg,即15.76 meq/kg[23]。所以鹵汁重復利用過程中雖會引起POV值增加,但其含量遠遠低于國家標準,安全性較高,對人體健康無影響。

2.4 鹵汁使用次數與鹵汁理化指標的相關性分析

表4 不同鹵制次數中各成分相關性分析Table 4 Correlation analysis of components in different marinating times

續 表

對鹵豆干的鹵汁鹵制過程中各種特征指標進行相關性分析,包括蛋白質、脂肪、灰分、氯化鈉、TBA、過氧化值和亞硝酸鹽。相關性系數越高,說明變量間的關聯程度越大。由表4可知,蛋白質、脂肪和TBA與鹵湯使用次數呈極顯著正相關(P<0.01),過氧化值、亞硝酸鹽與鹵湯使用次數呈顯著正相關(P<0.05),這些指標均隨著鹵湯重復鹵制次數的增加其含量增大。灰分和氯化鈉與鹵湯使用次數呈顯著負相關(P<0.05),這些指標隨鹵湯重復鹵制次數的增加而下降。氯化鈉、灰分與亞硝酸鹽無顯著相關性,說明這3種物質在鹵湯中相對穩定。水分與蛋白質、脂肪呈極顯著正相關(P<0.01),說明蛋白質和脂肪含量的增大會使鹵汁中的濃度增大。氯化鈉含量與蛋白質含量、TBA值和亞硝酸鹽含量呈顯著負相關,說明這些指標的增大會稀釋鹵湯的鹽分。過氧化值和亞硝酸鹽含量均與鹵制次數呈顯著正相關(P<0.05),說明鹵汁次數與過氧化值和亞硝酸鹽含量上升的顯著性并不是很大。綜合以上分析,鹵湯中各指標之間普遍存在相關性,鹵制過程中各指標的變化密切相關。

3 結論

鹵汁重復利用時,香辛料的最佳補料量為40%,添加新鹵的比例為20%,此時鹵豆干的口感和滋味最佳,回味有較強層次感,鹵豆干外表呈棕紅色,品嘗時能明顯品出豆干的鮮味與香辛料的香味。

鹵汁重復利用1~7次時,鹵汁中的水分含量、灰分含量和氯化鈉含量隨重復利用次數的增加而減少,重復利用7次時,數值分別為88.24%、1.92%和2.53%;蛋白質和粗脂肪的含量則呈相反的趨勢,重復利用6次時,含量分別達到2.10%和4.10%,TBA值和POV值均較新鹵高,但都在國家食品安全標準之內,隨著鹵制次數的增加,這些成分會趨于穩定而形成相對穩定的體系。