紅糖揮發性香氣成分的研究進展

董明英,閆雨潔,葛艷靜,徐勇士,杭方學,2*

(1.廣西大學 輕工與食品工程學院,南寧 530004;2.廣西大學糖業及綜合利用教育部工程研究中心,南寧 530004;3.廣西制糖學會,南寧 530004;4.廣西百桂堂食品科技有限公司,廣西 貴港 537121)

紅糖(brown sugar)又稱黃糖、黑糖,具有補血活血的營養功效,在世界范圍內具有較高的認可度和悠久的食用歷史[1-2]。紅糖是以甘蔗為原料,經榨汁、澄清、濃縮、熬糖、打砂、成型等過程加工而成的一種非分蜜糖(non-centrifugal sugar,NCS)[3-4]。

紅糖香氣的描述通常為甘蔗清香伴隨濃郁焦香,其香氣物質一部分是甘蔗中固有的成分,一部分是紅糖加工過程中由糖苷類水解、美拉德反應和微生物代謝產生,故不同的甘蔗品種、加工工藝和儲藏時間的紅糖香氣種類和組成也有所不同,紅糖香氣通常由一系列復雜的揮發性成分組成,已鑒定出的紅糖中風味物質達100種以上[5-6]。

本文主要對紅糖香氣物質的成分、形成原因及主要影響因素進行綜述,以期對紅糖的風味和生產工藝的深入研究以及提高紅糖的品質和風味提供參考。

1 紅糖揮發性香氣成分

揮發性香氣成分是評價紅糖感官品質的重要指標之一,對紅糖的風味起著重要作用。早在20世紀80年代,國外學者就對紅糖[7]、糖蜜等[8]的揮發性香氣成分進行了研究,并結合甘蔗品種、甘蔗壓榨方式、蔗汁澄清方式等加工工藝以及紅糖儲藏條件等因素對紅糖揮發性香氣成分的形成進行了多方面的研究[9-10]。紅糖中的揮發性香氣成分主要包括醛類、醇類、酮類、酸類、吡嗪類、呋喃類、含硫化合物等,這些成分之間存在不同程度的協同或抑制作用,導致各成分對紅糖風味的貢獻有所不同,如丁酸可能提供酸奶和木瓜的香味,丙酸產生酸臭味,己酸和辛酸產生汗味或奶酪味的[11-12]。

甲基吡嗪具有堅果和咖啡的香味,2,6-二甲基吡嗪和2,3,5-三甲基吡嗪具有堅果和烘烤風味特性,是杏仁、咖啡和米酒中的特征香氣成分[13-14],呋喃和吡喃酮具有甜味、燒烤味和焦糖般的芳香[15],吡咯揮發性成分具有谷物般的清香[16],其他揮發性的化合物對紅糖的品質也有很大貢獻,如己醛(青香)、苯甲醛(果味、甜味)、1-戊醇(果味、脂香)、2,3-丁二醇(果味)和含硫化物(辛辣味)。紅糖中揮發性香氣成分極大地影響了紅糖的風味特征,是消費者選擇購買紅糖的標準之一[17]。

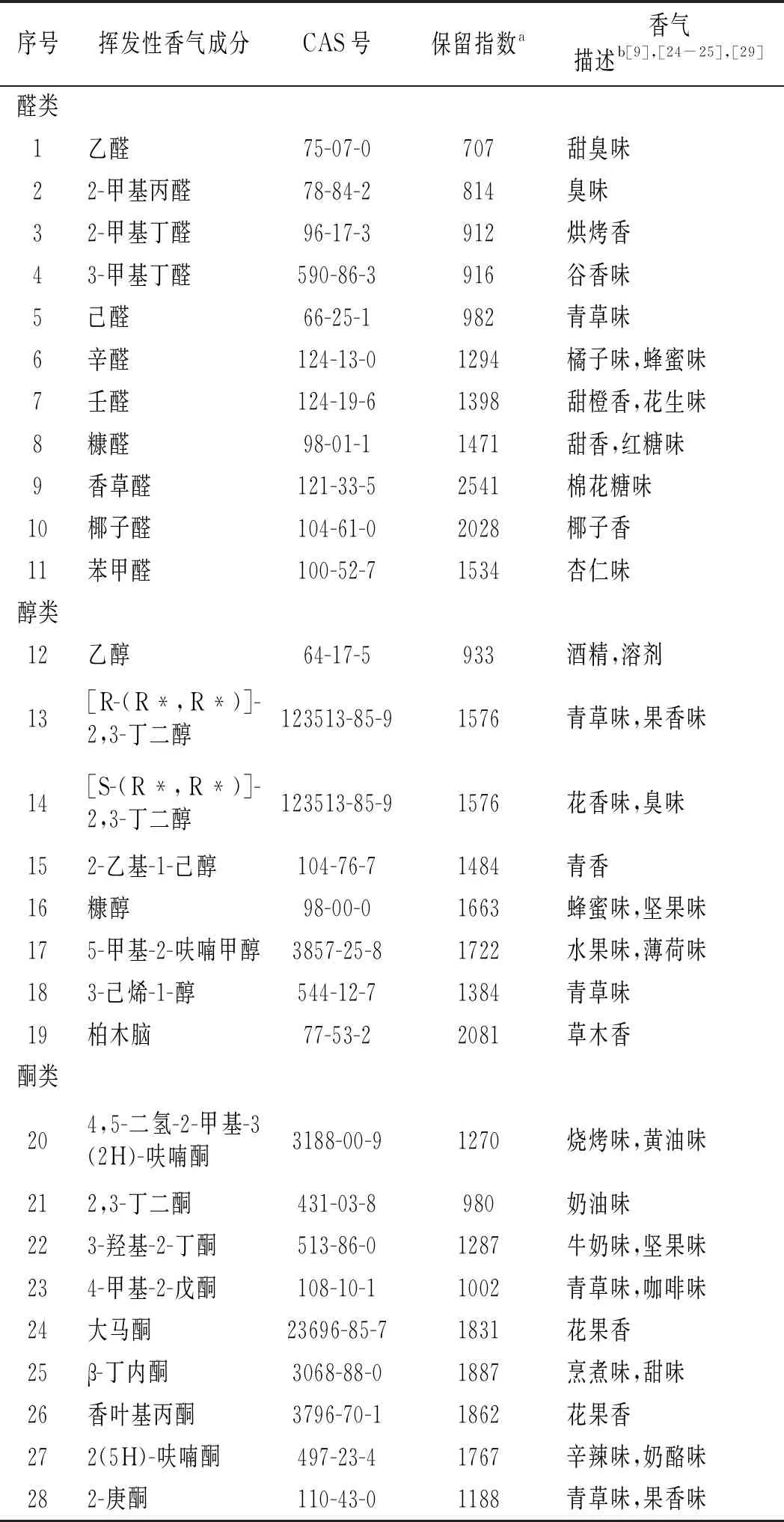

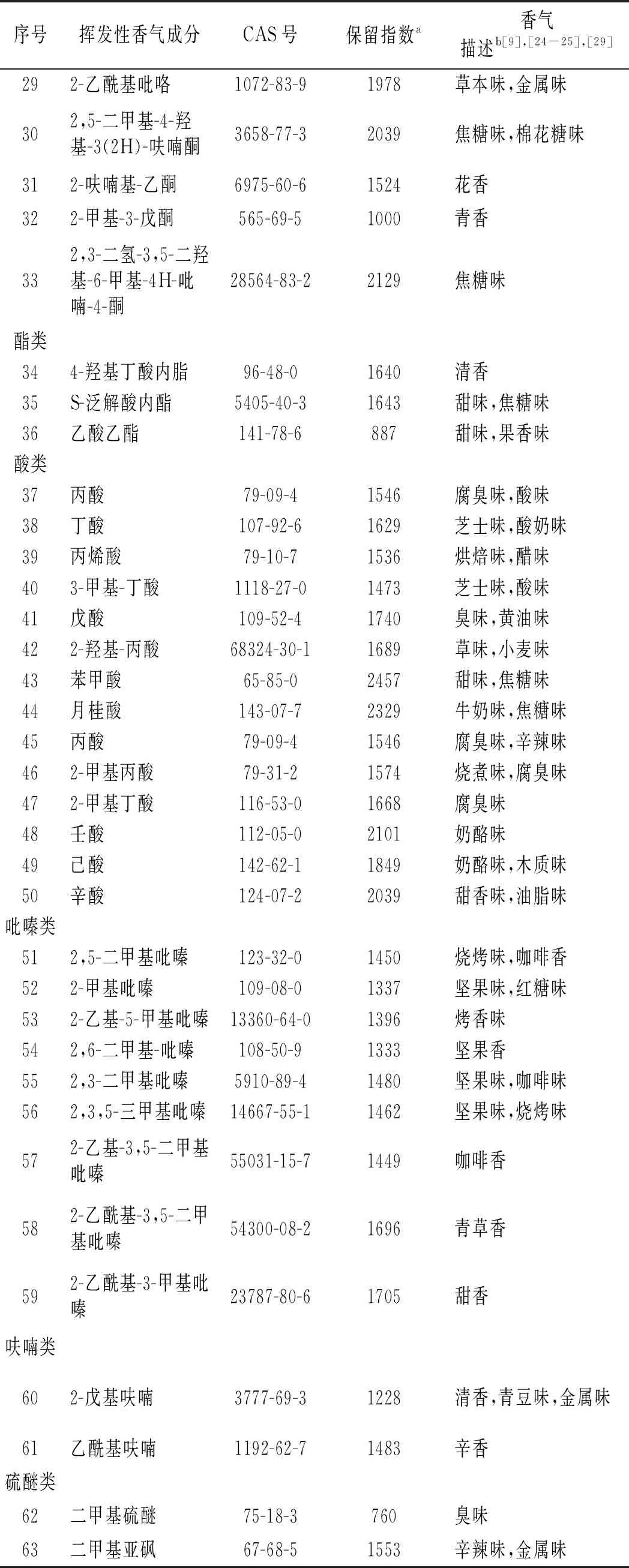

近幾年,國內外學者采用現代儀器分析技術對不同甘蔗品種、加工及儲存方式的紅糖香氣成分進行了分析。Asikin等[18]研究了8種不同品種的紅糖,發現紅糖的主要揮發性成分為乙醛、乙醇、乙酸、丁酸、2,5-二甲基吡嗪和2,6-二甲基吡嗪。Bertrand等[19]用二氯甲烷溶劑索氏抽提7種紅糖中的揮發性成分,共檢測出43種物質,其中有8種揮發性成分,分別為1-甲基-2-吡咯烷酮、2,3-丁二醇、4-羥基苯甲醛、苯甲酮、芐醇、二甲基亞砜、丁香醛和香草醛,是7種紅糖所共有,發現主要揮發性化合物是呋喃、2-乙酰吡咯和5-羥甲基糠醛。Weerawatanakorn等[20]報道了泰國4個甘蔗品種加工而成的紅糖,揮發性成分共有24種,分別包括7種醛類、5種醇類、4種酸類、4種烴類化合物、1種含硫化合物和3種美拉德反應產物。研究發現一些重要的紅糖揮發性香氣成分及氣味特性,見表1[21-23]。

表1 紅糖重要揮發性香氣成分及氣味特性Table 1 The important volatile aroma components and flavor characteristics of brown sugar

續 表

2 紅糖中揮發性香氣成分的形成原因

甘蔗中含有蔗糖、還原糖、多糖、脂肪酸、植物甾醇、葉綠素、類黃酮、花青素、酚酸和游離氨基酸等[26],經壓榨進入甘蔗汁,一部分在澄清過程中被去除,大部分會以原本的形式存在或作為反應中間體參與后續反應,影響紅糖的色、香、味及質地,共同組成最終的紅糖風味輪廓。據報道,類胡蘿卜素等植物色素可能是紅糖中芳香化合物的重要前體[27];氨基酸降解生成的2-甲基丁醛和苯甲醛等醛類化合物,在紅糖中具有強烈的香氣,對紅糖的整體香氣性能有較大貢獻[28]。

紅糖在加工過程中發生的反應主要為糖降解、美拉德反應和微生物代謝。

蔗糖本身具有巨大的降解潛力。在加工過程中,糖會經歷各種降解,產生大量揮發性和非揮發性風味和氣味。在加工過程中,它會發生熱降解、焦糖化以及酸堿降解,這些降解反應形成許多揮發性成分,包括醛類、呋喃類和醇類,還有酸類和棕色聚合物。蔗糖在酸性條件下分解,通過自催化機制,產生許多化合物,如:乳酸、乙醇酸、丙酮醛、醋酸、二乙酰等化合物,最后生成5-羥甲基-2-呋喃醛(HMF)并由其聚合成棕色色素,結果會導致紅糖產品產生苦澀的味道。蔗糖在堿性降解過程中分裂成三碳化合物,并會產生許多與酸降解過程類似的化合物。蔗糖的堿性降解過程非常快,在形成一系列令人愉悅的香氣后,最終生成強烈且苦澀的味道。一般來說,蔗糖的酸降解與堿降解過程均會產生不良風味,但如果在適當的程度及時終止反應,則會產生非常理想的風味。

美拉德反應是形成紅糖特征香氣的主要反應[29],在加工和儲藏過程中,甘蔗汁和紅糖中的氨基酸和還原糖或是羰基化合物之間發生脫水、縮合和Strecker降解等一系列反應,形成具有特征香氣的化合物,這些香氣化合物的風味特征,隨著食品系統中的氨基酸和糖組成及其的反應途徑變化而不同,有令人愉悅的、絢麗的、芳香的香氣,也有燒焦味、辛辣味、堅果味和焦糖味[30]。紅糖中美拉德反應生成的化合物包括吡嗪、Strecker醛類和氧雜環(如:呋喃吡喃酮)。這是甘蔗汁在加工前后所含香氣物質存在較大差異的一個重要原因。起始反應物的濃度、pH值、溫度和反應時間不同,會導致最終風味有所不同。

在制糖過程中,由于高溫和糖液的高濃度,微生物活性通常會被限制到很小的程度。然而,有些情況下,微生物活動仍然可以發生,例如,砍后甘蔗的橫切面和壓榨后加工前的甘蔗汁。微生物產生的風味化合物通常是乙醇、醋酸、丁酸、乳酸和雙乙酰。乳酸和雙乙酰總是在紅糖和糖蜜中被發現,它們也來源于蔗糖分解[31]。有研究發現,乙酸是主要的紅糖揮發性成分,并能追溯其來源于壓榨后甘蔗汁的細菌作用[32]。

3 影響紅糖揮發性香氣成分形成的主要因素

紅糖的揮發性香氣的形成取決于物理因素、生物因素和化學反應的作用。紅糖風味的形成除了與甘蔗品種、施肥、種植區域土壤和氣候條件有關外,還受紅糖加工工藝、成品儲存條件等因素影響,這些因素直接或間接導致紅糖產生不同的揮發性風味物質。

3.1 甘蔗對紅糖揮發性香氣成分的影響

甘蔗品種繁多,因種植區域氣候、土壤等的差異而不同,如在云南地區主栽甘蔗品種有粵糖93-59、新臺糖10號、粵糖00236和新臺糖22號等;廣西地區主栽甘蔗品種有桂糖44、桂糖42、柳城05136和臺優等。紅糖的揮發性香氣成分與甘蔗品種、成熟度以及甘蔗是否帶皮加工有關,若以上3項不同,即使同一加工工藝的紅糖特征香氣成分也存在較大差異。

研究發現,不同甘蔗品種加工的甘蔗汁及紅糖產品的揮發性香氣成分的種類和含量有較大差異,Yang等利用HS-SPME結合GC-MS分析比較了6個不同品種的蔗汁的揮發性香氣成分,共檢測到40種揮發性香氣成分,發現2-乙基-1-己醇、3-甲基丁醛、2-庚酮和二甲基硫化物是甘蔗汁的特征香氣成分。每個甘蔗品種均有差異,Da hei xiong品種的揮發性香氣成分含量最高(108.48 mg/L),其中醇類是Da hei xiong品種的主要特征香氣成分,臺糖22的主要特征成分為酮類化合物,桂糖00122為酯類化合物,粵糖00236為單萜類化合物,臺糖94128和臺優品種的特征香氣物質分別為酸類和醛類物質。在6種甘蔗品種中只有在臺糖94128中檢測出苯甲醛,而檢測不出β-紫羅酮,因此,這兩種成分可以較好區分臺糖94128和其他的甘蔗品種。Weerawatanakorn研究了泰國的4個甘蔗品種(SP50、UT12、KK3和SRS2)加工的紅糖并進行了香氣分析,4個品種的主要揮發性香氣物質分別為異丙醇、乙醛、2-甲基丙醛和二甲基硫醚。Asikin等[33]研究發現,不同甘蔗品種的氨基酸、多酚、礦物質含量以及蔗蠟、二十八烷醇和長鏈醛含量存在顯著性差異,這些物質的含量也會隨著甘蔗成熟度變化,都會影響紅糖成品揮發性風味物質的含量[34]。

甘蔗皮對紅糖風味也存在影響。Takahashi等[35]研究了帶皮甘蔗(W-NCS)和去皮甘蔗(P-NCS)加工而成的兩種紅糖,共檢測出18種揮發性香氣成分,W-NCS的總揮發性香氣成分含量比P-NCS中多,占百分比最大的是揮發性醛類物質,分別為41.16%和36.76%,在W-NCS中是P-NCS中吡嗪類物質的含量的2倍。

以上研究表明不同甘蔗品種制備的紅糖所含香味成分的種類和含量均有差異。不同地區所栽種的甘蔗品種各有不同,甘蔗生長的自然環境也不同,導致甘蔗中的各種成分含量也不同,因此品種的選擇對加工不同特征風味的紅糖非常重要。

3.2 加工工藝對紅糖揮發性香氣成分的影響

目前,紅糖的加工方法有真空煮糖和常壓煮糖。不同的加工方法對紅糖的品質有著不同的影響。我國大部分的紅糖加工主要以在小規模的作坊內使用敞口鍋蒸發濃縮為主,甘蔗汁蒸發濃縮過程同時也是紅糖風味特征香氣形成的關鍵過程,在該過程中發生的Strecker降解、美拉德反應等都會導致風味物質的形成。紅糖加工工藝相對白糖較為簡單,主要包括兩個階段:澄清和濃縮熬糖。

不同澄清方式會對紅糖風味產生不同的影響。Weerawatanakorn等研究了同一甘蔗品種,兩種不同澄清蔗汁的方式制備的紅糖(TP、SP50)揮發性香氣成分,一種添加化學試劑澄清甘蔗汁[36],另一種不添加任何化學試劑,結果表明添加化學試劑比不添加任何化學試劑澄清制備的紅糖所含醛類物質較多,添加化學試劑澄清的紅糖主要揮發性物質為甲醇,而不添加化學試劑澄清的紅糖主要揮發性物質為異丙醇。

濃縮熬糖方式對紅糖風味有很大影響。在濃縮階段[37],甘蔗汁由最初的(18±2)°Brix經過蒸發得到(60±10)°Brix的糖漿,直到最后濃縮為(90±4)°Brix的紅糖糖膏。Asikin等報道3種濃縮熬糖方式:平底鍋法(open pan,OP)、水平薄膜法(horizontal thin-film,HTF)和垂直薄膜法(vertical thin-film,VTF)對紅糖香氣的影響。平底鍋法是使用敞口的鍋來蒸發濃縮蔗汁,與空氣有較大的接觸面積,揮發性香氣成分直接揮發到空氣中,與水平薄膜法和垂直薄膜法蒸發濃縮方式相比,收集到的揮發性香氣成分的總含量相對較少;平底鍋法加工的紅糖酮類和吡嗪類化合物的含量相對高,水平薄膜法紅糖中酸類和含硫合物較多,垂直薄膜法紅糖中醇類化物合物較多。Dewi等[38]報道了用真空蒸發煮糖,溫度分別為60,70,80 ℃,攪拌速度分別為200,250 r/min,結果表明溫度為80 ℃、攪拌速度為250 r/min加工而成的紅糖風味最佳。

3.3 儲藏對紅糖揮發性香氣成分的影響

紅糖在儲藏過程中經常發生各種品質屬性的變化,包括理化性質、感官特征和風味成分的變化[39],有有利的一面,如香氣濃郁;也有不好的一面,如顏色加深等。根據儲藏條件的不同,紅糖儲藏期為1~2年不等。紅糖的風味與儲藏條件有著密不可分的關系,儲藏溫度和水分的變化對紅糖品質起著重要作用,由于紅糖含有吸潮性物質,如還原糖等,使紅糖易吸收水分,從而引起微生物的生長繁殖,以及加快紅糖的自然氧化反應,最終導致紅糖的品質惡化;溫度升高會加速這種變化,因此紅糖很難在高溫和濕度較大的環境中長時間保存。隨著儲藏時間的推移,紅糖中的蔗糖轉化,還原糖分解,氨基酸和還原糖通過美拉德反應繼續發生復雜的化學反應,對紅糖的風味具有重要的影響。Asikin研究了溫度26 ℃、相對濕度52.1%環境條件下,儲藏1年內的紅糖揮發性香氣成分變化,發現香氣成分總含量呈下降趨勢,其中前9個月,酸性物質和含硫化合物含量呈下降趨勢,揮發性美拉德產物和醇類物質含量呈上升趨勢,具有強烈的堅果味和燒烤味,10個月后直到儲藏期結束逐漸呈下降趨勢。

在儲藏過程中,可以通過包裝來減弱由吸潮性和美拉德反應造成紅糖品質的變化。Chand等[40]研究發現直接暴露于空氣中的紅糖品質劣變較快;置于干燥器內或聚乙烯包裝袋中保存的紅糖,吸濕性較小,還原糖的增加量較小,能夠較好地保持原有的特征風味。Kumar等[41]研究了充氮包裝的聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)和聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜中的紅糖樣品,結果表明,PET和PP在貯存期結束前仍保持原有的感官特性,在風味方面,PET薄膜效果最好。

紅糖原料甘蔗汁的保存同樣是一個具有挑戰性的問題,由于剛壓榨的甘蔗汁中營養成分豐富,容易滋生微生物和具有熱敏感性,在提取后不久就會變成褐色,并在數小時內發酵變質[42],如果儲存時間過長,甘蔗汁品質發生變化,最終將會影響紅糖的品質及特征風味[43]。

4 展望

目前關于紅糖香氣成分的研究多集中在不同甘蔗品種來源的紅糖香氣成分的組成和含量差異、關鍵香氣成分的鑒定以及加工工藝對風味的影響等方面,這些研究成果對紅糖加工技術的改進具有一定的理論指導意義。紅糖加工過程中香氣物質的變化、香氣的釋放規律、香氣物質形成過程極為復雜,與特征香氣相關的物質眾多,而且由于分析方法和研究思路的差異性等原因,至今仍不能為紅糖香氣形成機理找到系統的理論依據和指標體系,使得紅糖品質控制的研究缺乏理論基礎,通過紅糖加工技術改進來調控紅糖品質的研究也存在一定障礙。進一步深入研究紅糖揮發性風味物質的來源以及揮發性風味物質的調控機制,對推動紅糖新產品研制及紅糖深加工產業化的合理開發具有指導意義。