Mini-LED背光技術在電視產品應用中的進展和挑戰

季洪雷,陳乃軍,王代青,張 彥,葛子義

(1.中國科學院 寧波材料技術與工程研究所,浙江 寧波 315201;2.中國科學院大學,北京 100049;3.TCL電子有限公司研發中心,廣東 深圳 518000 ;4.寧波激智科技股份有限公司,江浙 寧波 315000)

1 引 言

在狄更斯的《雙城記》中寫道“這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代”,將這句話用在當今的顯示技術時代再合適不過。2002年至今,我國在液晶顯示(LCD)產業上投資超過1萬億,近幾年在有機發光二極管(OLED)顯示產業的投資也超過了6 000億。2020年,我國的LCD顯示屏產量已經占據全球第一,預計2023年我國OLED顯示屏的產量也將成為全球第一。借助國家的力量,顯示產業蓬勃發展,可以說我們這一代趕上了百年不遇的產業發展契機。但同時,現在也是顯示技術大爆發的時代,從傳統的LCD、OLED到激光投影、量子點(Quantum dots,QD)液晶顯示,再到這兩年火熱的Mini-LED、Micro-LED、量子點有機發光二極管(QD-OLED)、QNED(以藍光LED作為光源的QD-OLED顯示)等顯示技術,顯示技術從業者往往也會有“亂花漸欲迷人眼”之感[1-2]。處在這樣一個“春花爛漫”的時代,從業者們需要意識到的是在多種顯示技術的集中爆發后,根據市場法則最終占據主導地位的必然只有一種技術,即“我花開后百花殺”的殘酷結局[3]。歷史已有經驗告訴我們,如同LCD技術淘汰陰極射線顯像管(CRT)和等離子顯示技術(PDP)一樣,目前多樣化的顯示技術從長期來看,在未來只有一種或兩種技術可以脫穎而出,成為真正的下一代顯示技術。本文從TV顯示技術的發展出發,介紹了Mini-LED背光技術的發展現狀。

Mini-LED的概念源于Micro-LED技術的發展。盡管Micro-LED用于直接顯示的優勢非常突出,然而受限于巨量轉移等技術的發展,距離市場化仍有一定的距離。傳統的LED的尺寸一般為毫米量級,而Micro-LED的尺寸一般為<100 μm。在傳統的LED和Micro-LED之間,存在一個芯片的尺寸斷層,被成為Mini-LED技術。Mini-LED技術可以看作是LED向Micro-LED技術的過渡。由于Mini-LED技術難度相對較低,同時得益于液晶直下式LED滿天星技術方案,Mini-LED技術在液晶顯示背光中產生了應用前景,成為Mini-LED發展的主要推動力。此外,Mini-LED相關的巨量轉移、檢測等技術對于Micro-LED的發展具有一定推動作用,也成為Mini-LED技術發展的技術推動力量。

Mini-LED顯示技術主要分為兩大類,一類是直接將Mini-LED通過無源矩陣(PM)驅動或有源矩陣(AM)驅動,是最接近Micro-LED的顯示技術,尚有多項技術問題未攻克,還沒有實現商業化應用;另外一類則是Mini-LED背光技術,通過將Mini-LED背光與LCD結合,可以大幅提升LCD在對比度和運動模糊方面的性能。運動模糊是指靜態場景或一系列的圖片像電影或是動畫中快速移動的物體造成明顯的模糊拖動痕跡。同時保持超薄厚度,使LCD技術升級到新的臺階,提升基于LCD終端產品的市場競爭力。

本文僅就目前最接近產業應用的Mini-LED背光技術進行討論,從Mini-LED背光技術的定義出發,回顧近年來Mini-LED背光技術在顯示產業的應用狀況,闡述Mini-LED背光技術對傳統LCD顯示產業的意義。在此基礎上,從Mini-LED背光技術層面和TV的應用層面提出了Mini-LED背光技術發展中存在的問題和挑戰以及Mini-LED背光技術在TV產品中應用的發展方向。

2 Mini-LED背光的定義

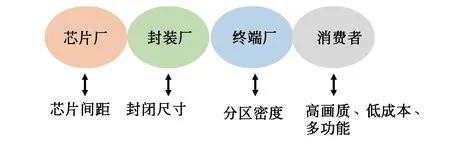

目前產業界還沒有形成Mini-LED標準。如圖1所示,不同廠商在產業鏈中所處的位置不同,對于Mini-LED背光技術的定義標準也不同。

圖1 Mini-LED背光的定義角度Fig.1 Definition of Mini-LED backlight from different perspectives

從Mini-LED名詞自身的角度看,需要按照芯片的尺寸來定義,目前通常認為,Mini-LED指的是芯片短邊尺寸在75~300 μm之間的芯片。

而對于封裝廠而言,在分區數量較少的情況下使用微米級的芯片用于背光方案,芯片的數量大幅增加,驅動電流大幅降低,芯片的發光效率也隨之大幅降低。

對于TV產品應用,Mini-LED背光技術提供實現區域調光技術(Local Dimming)更多的分區[4]。區域調光顧名思義即將整個畫面按矩陣式分成若干個區域,CPU根據每個區域分布計算平均亮度,對各區域的亮度獨立控制。因此單位面積的分區數量(即分區密度)是終端廠家評價Mini-LED背光的重要參數。

對于普通消費者而言,他們更多關注的是產品的性能、功能以及價格,對于選購的產品是否采用Mini-LED背光技術并不關心,他們更關心的是與Mini-LED背光相關的高畫質參數是否能夠帶來全新的附加功能。在這方面還沒有明確的標準。

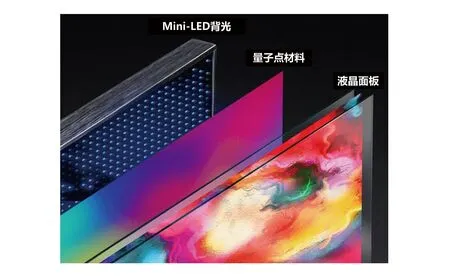

一項技術的價值取決于它能夠給最終使用者的賦能,賦能即提升性能、增加功能。就此而言,Mini-LED背光的定義應該根據其能夠給終端帶來的價值提升來定義,而在這個問題上目前行業內最大的難題是,Mini-LED背光技術能夠實現的高分區、高亮度、高對比度等性能,使用傳統的直下式背光(滿天星方案)也能夠達到,也就是在高畫質的性能提升方面,Mini-LED背光技術與滿天星背光技術相比辨識度較低,這也是在應用角度目前難以對Mini-LED背光技術進行準確定義的主要原因[5]。從Mini-LED背光的結構示意圖[6](圖2)可以看出,除了所用LED芯片尺寸的不同,其他部分的結構與直下式LED背光的結構基本無異。

圖2 Mini-LED背光的結構示意圖Fig.2 Diagram of Mini-LED backlight structure

3 Mini-LED背光技術在產品中的應用

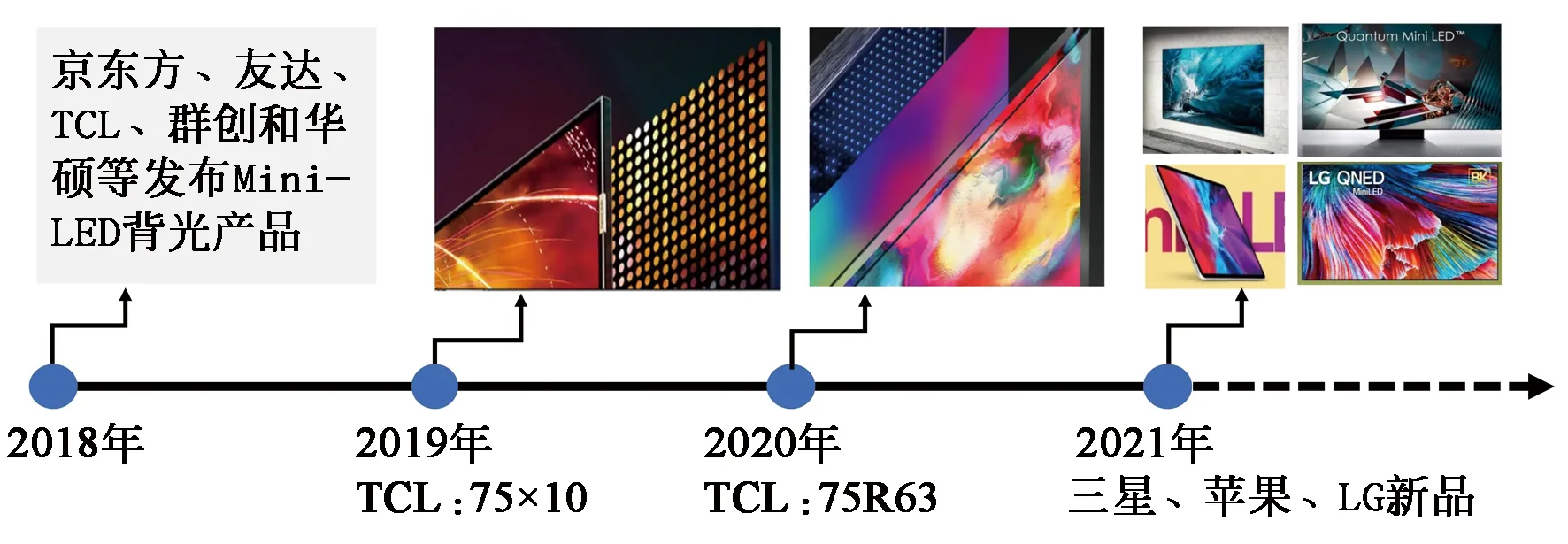

為了更好地展現出Mini-LED背光技術的應用優勢,本文從產品應用的角度出發,首先概述了目前已展出或投入市場的多款產品。基于Mini-LED背光產品的發展路線如圖3所示,其各品牌廠商發布的Mini-LED背光的電子產品的具體參數如表1所示。Mini-LED背光技術與目前行業上流行的其他顯示技術相比,最大的優勢就在于其在材料上沒有科學性難題,最容易也最快被量產并投入到市場中。

圖3 基于Mini-LED背光產品的發展路線,2018年節點處為各家發布mini-LED背光樣機。Fig.3 Development route of Mini-LED backlight products.Each company released Mini-LED backlight prototypes at the node in 2018.

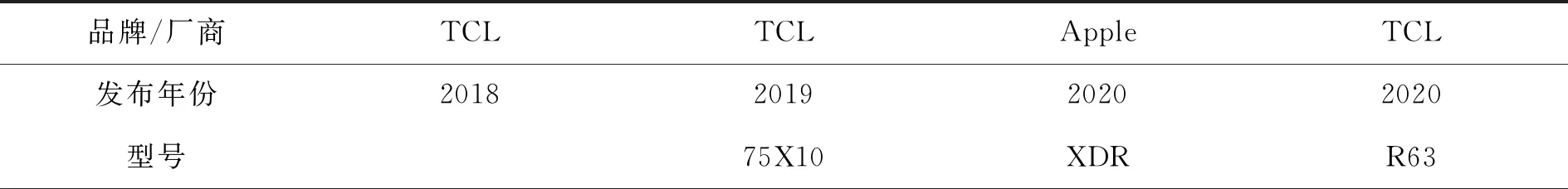

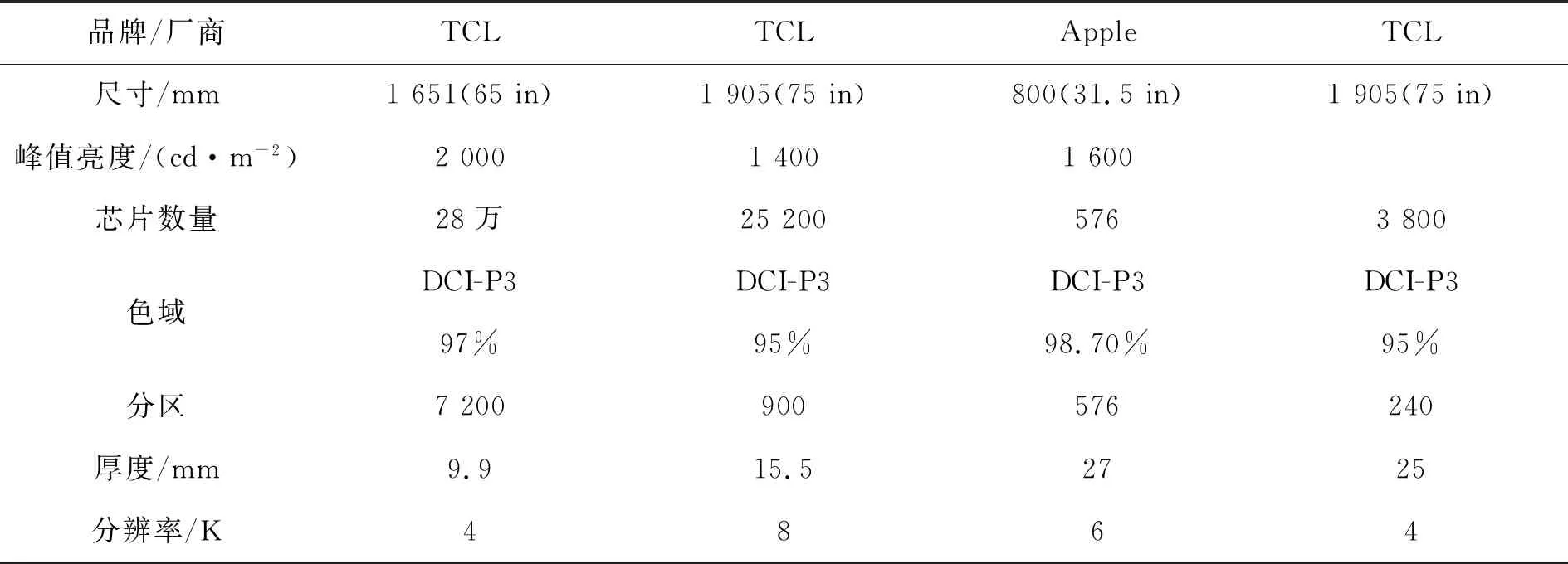

表1 各品牌廠商發布的Mini-LED背光的電子產品參數Tab.1 Mini-LED backlight electronic product parameters released by various brands

2018年5月的美國顯示技術學會(Scociety of information display,SID)展上,京東方、友達、群創和華碩等公司,分別展出了152.4~685.8 mm(6~27 in)基于Mini-LED背光技術的產品樣機。在隨后2018年9月的柏林國際電子消費品展覽會(Internationale Funkausstellung Berlin,IFA)展上,TCL電子在行業內最早展示了基于Mini-LED背光技術的1 651 mm(65 in)TV樣機。2019年3月,TCL電子有限公司發布了使用Mini-LED背光技術的高端電視75X10,這是全球第一款將Mini-LED背光技術應用于消費市場的產品。2020年,TCL電子在北美發布了低成本的Mini-LED背光電視R63系列,在維持高亮度、高對比度性能的同時,將LED的使用數量降低到3 800顆,以此來降低成本。

此外,據媒體報告,韓國三星將于2021年首次推出自己的Mini-LED背光電視,預計出貨量將超過200萬臺,市場需求將會很高。三星以Mini-LED背光+QLED的產品挑戰OLED電視。這一新產品將加入包括QLED智能電視和Micro-LED電視在內的三星高端產品系列中,三星宣稱Mini-LED電視將提供比目前市面上的QLED智能電視更好的體驗。

三星在2021年的Mini-LED背光電視系列包括1 398 mm(55 in)、1 651 mm(65 in)、1 905 mm(75 in)和2 159 mm(85 in)的顯示器尺寸,具備4 K分辨率,以及多個Mini-LED局部調光區,可將現有顯示器對比度由10 000∶1拉升至1 000 000∶1。采用直徑為100~300 μm的超小型LED芯片作為背光源,每臺電視使用8 000~30 000個LED芯片。

以OLED為其代表技術的LG公司近日有消息稱將在CES 2021上展出最新使用Mini-LED背光技術的QNED電視(Q代表量子點技術,N代表NanoCell系列名)。LG QNED電視的最大特征是采用了Mini-LED背光技術,并擁有多達2 500個控光分區。在面板層面,LG QNED電視將提供8 K分辨率和120 Hz刷新率的超高指標。此外,美國的蘋果公司也將在2021年Q1季度發布其采用Mini-LED背光技術的326.6 mm(12.9 in)的Ipad產品。

綜上所述,Mini-LED背光技術已經在TV產品中得到了實際的應用,也取得了較好的市場反響,甚至有人說2020年是Mini-LED背光顯示技術的元年。在2021年,世界主流消費電子廠商將紛紛入局Mini-LED顯示技術,切入點都是Mini-LED背光。

目前在TV顯示技術領域,大的格局是LCD技術與OLED顯示技術的競爭。相比傳統LCD,OLED技術對LCD技術主導的TV產業帶來了巨大的挑戰。憑借其主動發光的特性,省卻了LCD必需的背光源,首先在形態上帶來的輕與薄是顯而易見的,市場上厚度5 mm以下的OLED TV比比皆是。其次在畫質方面也帶來了明顯的提升,尤其是在對比度和可視角度兩項指標上。因為主動發光,所以不存在LCD TV的漏光問題,理論上不存在黑場漏光,即理論上對比度可以趨于無窮大。

而LCD TV顯示技術的發展趨勢是通過對背光和屏兩項技術進行不斷升級改進,從而不斷提升LCD技術的顯示指標,使LCD TV產品無論在形態和性能上都能接近或者超過OLED TV。在這種大環境下,Mini-LED背光技術應運而生。如圖4所示,首先,Mini-LED背光技術可以在理論上實現高密度的分區,在技術上可以大幅提高LCD顯示的動態對比度。其次,Mini-LED背光使用超多的芯片數量,每個芯片的驅動電流只有5~10 mA,而實際這些芯片的額定驅動電流通常都在50~100 mA左右,所以我們的使用電流遠低于其額定電流,而且由于在Mini-LED背光方案中,LED芯片會均勻的分布在整個顯示區域,散熱面積大,熱量分布均勻,這些特性都有助于實現Mini-LED背光TV產品的高亮度[7]。高亮度和高對比度及普遍應用于TV產品的量子點高色域技術,就可以在高動態范圍圖像(High-Dynamic Range,HDR)層面超過OLED,增加LCD TV產品在終端的競爭力[8]。

圖4 Mini-LED背光在TV上的技術優勢Fig.4 Technical advantages of Mini-LED backlight on TV

在外觀形態上,由于Mini-LED背光方案通常混光距離(Optical distance,OD)較小,一般小于5 mm,在整機厚度上遠低于傳統的LCD直下式背光產品,在外觀形態上接近OLED,彌補了LCD TV的短板,在高端機層面可以與OLED TV一較高下[9]。

總之,在綜合顯示性能和外觀形態兩個關鍵參數上,Mini-LED背光技術可以助力傳統LCD技術在成本提升有限的情況下,最大限度地提升產品競爭力,在TV顯示領域,助力LCD顯示技術戰勝OLED。這是Mini-LED背光技術對于LCD TV最為重要的貢獻和價值。

4 Mini-LED背光在技術層面的難點

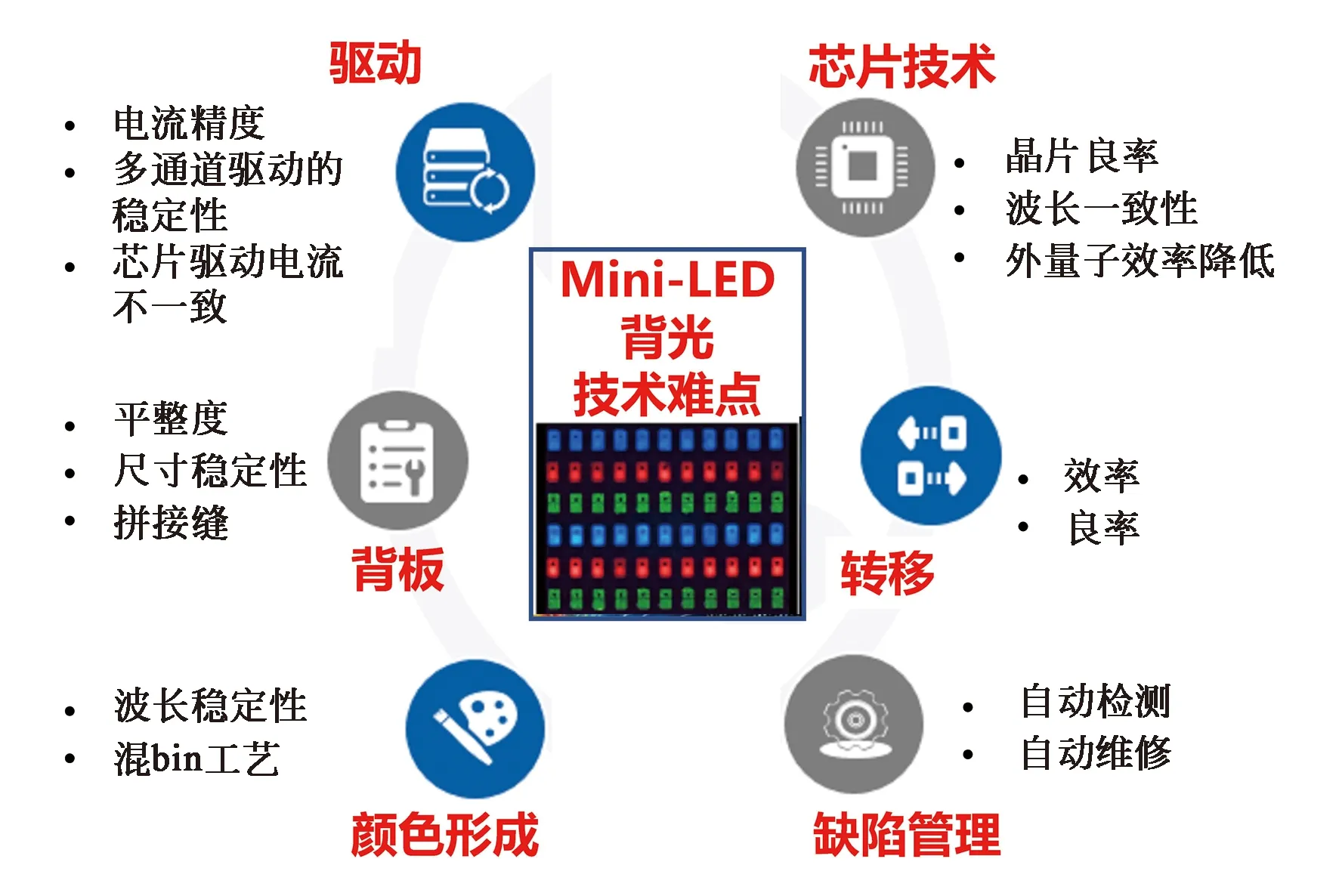

Mini-LED背光技術雖然已經開始應用于實際產品中,但仍然存在很多技術挑戰(圖5)。本文將從技術層面出發,分別闡述Mini-LED背光在芯片、巨量轉移、缺陷管理、驅動技術、背板技術以及混色6個方面所面臨的技術問題與挑戰[1]。

圖5 Mini-LED背光面臨的技術難點匯總Fig.5 Summary of technical difficulties faced by Mini-LED backlight

4.1 芯片技術的難點

首先是芯片的良率問題。Mini-LED背光所用芯片因為受到線寬精度和電極遮光的影響,芯片自身的亮度降低,從而影響到Mini-LED背光所用芯片晶圓的良率。目前Mini-LED背光所用芯片晶圓的裁切良率一般為75%左右[10]。其次是波長一致性的問題,Mini-LED所用芯片通常采用化學氣相沉積的方式生產,化學氣相沉積法存在膜厚均一性的問題,這個問題反饋到芯片性能上就是發光波長一致性的問題。LED產業一般采用多次分選技術解決這一問題,通常一個規格(Bin)的精度為2.5 nm,而Mini-LED背光技術所用的芯片,由于數量巨大,且涉及到亮度和色度一致性的問題,需要規格的精度達到1~1.5 nm才能滿足應用的要求。這就同時對晶圓的品質(優化晶圓生長過程,提高芯片的波長一致性)和后續的分選精度提出了更高的要求。此外,隨著芯片尺寸的大幅減小,在小電流驅動下,芯片自身外量子效率也會隨之下降。Mini-LED背光芯片在小電流下工作時光電轉換效率會大幅下降[11],相比綠光和紅光芯片而言,藍光芯片的光電轉換效率下降幅度較小,能夠滿足實際產品的應用要求,這也是為什么目前基于Mini-LED背光的產品基本都采用藍光LED芯片配合光轉換材料實現白光發射的原因,其中光轉換材料的選擇又以量子點材料為最佳,量子點材料的引入可以提升Mini-LED背光產品的色域。

續 表

4.2 轉移技術的難點

Mini-LED背光技術的芯片轉移難度雖然無法與Micro-LED和Mini-LED顯示技術所需的巨量轉移相提并論,但在實際應用中仍然面臨著轉移效率和良率的問題。轉移效率和良率直接影響了Mini-LED背光產品的成本,例如目前1 905 mm(75 in)Mini-LED背光燈板加驅動的報價普遍在傳統燈板加驅動報價的10倍以上。兩種背光之間的巨大價格差直接阻礙了Mini-LED背光技術在終端顯示市場中的應用和推廣。Mini-LED芯片的轉移通過高速貼片機或固晶機實現,Mini-LED芯片由于其焊點面積小,因錫膏檢查設備(SPI)設備的檢測精度不足,空洞率較高,容易造成焊點假焊的現象,這兩種轉移方式均不可避免,尤其在通過回流焊之后,假焊現象更容易造成轉移的不良[12]。

轉移的精度和速度也是Mini-LED背光技術所面臨的技術難點,而且這兩個技術指標相互矛盾。通常情況下,首先要保證轉移的精度,在此基礎上再盡可能地提高轉移速度。使用板上芯片封裝(COB)轉移方式的Mini-LED背光,要求轉移精度在10~20 μm之間,目前行業內較好的固晶機可以在保證此精度的前提下將轉移速度提升至50 K。當然,也有使用激光轉移技術的公司宣稱轉移速度可以達到200 K。但無論如何,目前Mini-LED芯片轉移技術的效率和速度離終端應用的需求仍有一定差距。

4.3 缺陷管理的難點

此處缺陷的概念不僅是指在轉移過程中的不良,也包括芯片的微缺陷不良、基板和焊盤的不良、刷錫膏的不良等。由于Mini-LED背光燈板使用相關部品的一致性和良率要求都比傳統的背光燈板高得多,為了盡可能地提高轉移制程的直通率和效率,需要配備專業的設備對相關部品進行自動的缺陷檢測與篩查[13-14]。

芯片轉移過程中的缺陷檢測與篩查必不可少。例如在回流焊之前對焊盤位置和錫膏厚度的檢測,在回流焊之后對于轉移缺陷和死燈的檢測,以及檢測之后的自動維修等。這些檢測步驟和環節作為轉移制程中良率的補充工藝,對Mini-LED背光燈板技術至關重要。

4.4 驅動技術的難點

Mini-LED背光技術的驅動電流較小(<10 mA),這就對驅動IC控制電流的精度提出了高要求。一般需要將Mini-LED背光的驅動電流精度控制在±1.5%范圍內,才能提供穩定的畫面輸出,而一般傳統LED背光的電流驅動精度僅為±10%左右。由于目前Mini-LED背光中使用的芯片數量較多,整機功率增加,因此通常采用共陰式驅動IC,以此來降低Mini-LED的功耗和溫度。為了降低驅動成本,Mini-LED背光使用的驅動IC通道數越來越多,需要提高多通道電流的穩定性和精度來滿足應用的需求。如果考慮到為紅綠藍 Mini-LED背光的需求,紅綠藍三基色芯片的驅動電流和電壓均不同,且涉及到亮度和顏色一致性問題,屆時將會對Mini-LED的驅動技術提出更高的挑戰。

4.5 背板技術的難點

背板的材質可以分為玻璃基板和印刷電路板(PCB)。這兩種基板各有優劣,目前基本以印刷電路板為主,未來玻璃基板可能會成為主流。

印刷電路板由玻璃纖維、金屬層和各種圖層復合在一起組成,具有很高的韌性,不易因碰撞造成損傷。印刷電路板制程成熟,可以根據不同需求搭配印刷電路板層疊厚度與線路,在開發階段具有很高的靈活性和開發效率。印刷電路板的尺寸可以隨意變化,不受限制,驅動IC可放置在印刷電路板后面,減少無效區,提升拼接的兼容性。但是印刷電路板存在成本高、尺寸穩定性差、基板本身的平整性差、受熱或過回流焊后容易板材翹曲等問題。

玻璃基板與印刷電路板相反,首先在做多層線路時,玻璃基板使用TFT的光罩工藝來制作線路,雖然初期開發時一次性投入大,但是玻璃基板成本低,以4層板為例,其價格預計僅為印刷電路板的1/3。而且玻璃基板的平整度高(>99.9999%),適合大面積高精度的Mini-LED背光芯片的轉移。由于使用光罩工藝,玻璃基板的線路和焊盤的精度極高,與印刷電路板不在一個數量級上。如果用薄膜晶體管(TFT)的主控制板驅動,驅動成本將大幅降低[14]。

盡管玻璃基板有以上這些優勢,但仍有幾個問題亟需解決。首先是電流線損(IR Drop)問題,由于TFT基板的線路電遷移率低,電流的線阻較大,造成電流輸入端與輸出端的電流分布不均,從而造成亮度差異較大。其次,TFT-LCD一般使用電壓驅動,而Mini-LED背光技術使用的是電流驅動,電壓驅動模式下較小的電壓波動對于TFT-LCD的顯示性能影響不大,但當電壓波動轉換成電流波動時,對亮度的影響較大。除此之外,還存在溫升、可靠性等一系列問題。

4.6 顏色形成的技術難點

Mini-LED背光使用藍光芯片時,由于波長一致性、驅動電壓、電流波動的影響,在背光全白場檢測中經常出現白場亮度不均或色度不均的問題[15]。在傳統產業中,波長一致性的問題通常通過混規格的方法來解決。但一般混規格都是在完成封裝后再進行,將已經分好規格的LED按照不同算法選擇混合,而Mini-LED背光通常使用板上芯片封裝的方案,芯片按照同一規格排布在藍膜上,如果在轉移過程中進行混規格就會降低轉移的速度,同時大幅增加轉移的難度,所以目前顏色形成中出現的光色不均勻性的問題,一般采用增加膜片的層數和擴散度,或者使用D-mura技術解決,但這些方法都會犧牲Mini-LED背光的亮度,增加功耗,進而容易造成熱量集中等問題[16]。

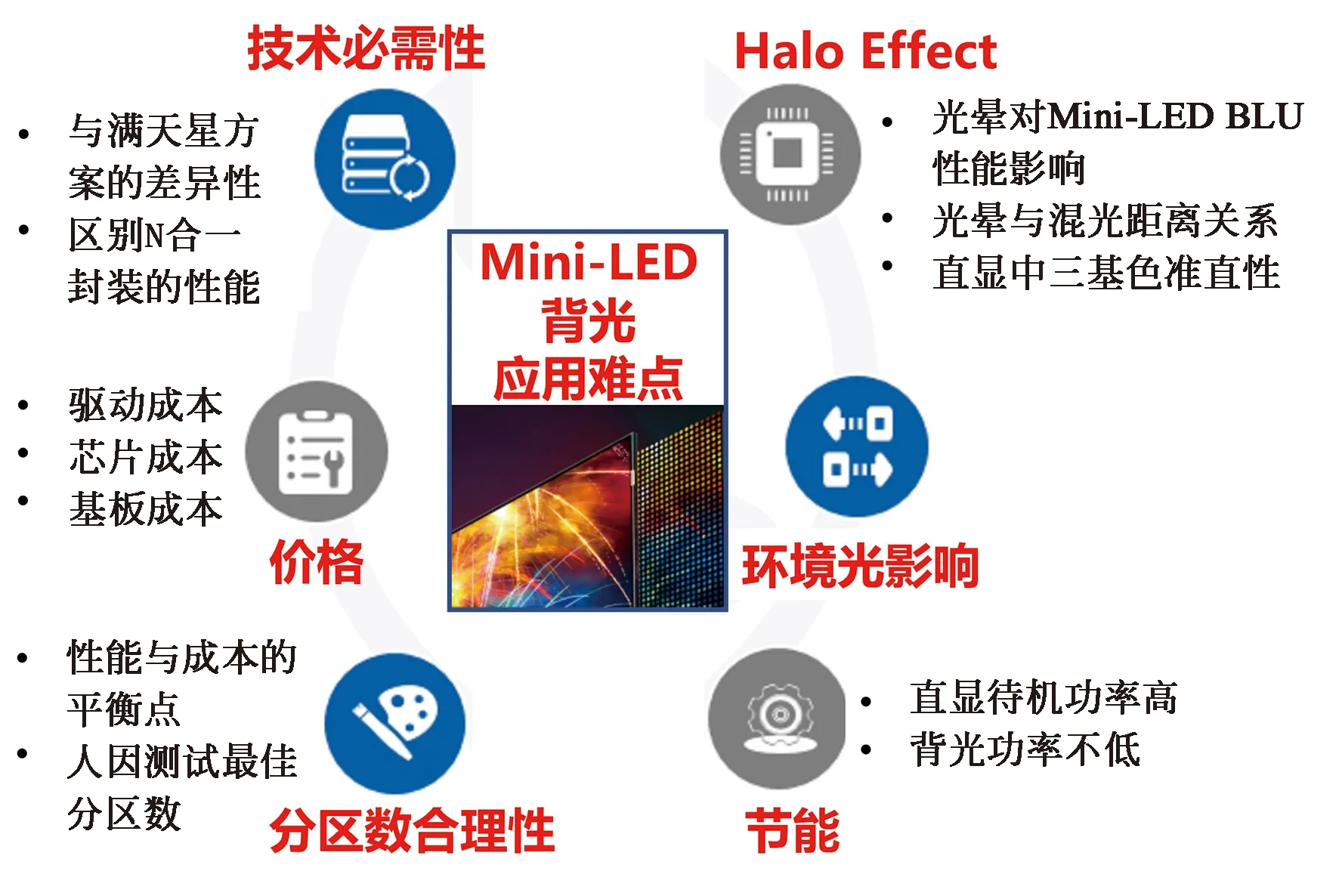

5 Mini-LED背光在應用層面的難點

除了Mini-LED背光面臨技術層面的問題外,在應用層面也面臨著多方面的挑戰,本文從技術必需性、價格、分區合理性、節能、環境光影響、光暈效應(Halo Effect)6個方面進行闡述,如圖6所示。

圖6 Mini-LED背光技術應用挑戰Fig.6 Challenges of Mini-LED backlight technology application

5.1 技術必需性

如前面在Mini-LED背光的定義中所述,在應用端比較突出的問題是75~300 μm芯片存在的必要性。這個尺寸范圍內的芯片對應的Mini-LED背光對TV產品性能的提升幅度,使用滿天星的背光方案或多分區的背光方案也可以達到[17]。這并不是否定Mini-LED背光技術的存在價值,而是需要整個行業根據其特性能夠進一步開發出新的功能,從給消費者賦能的角度促進Mini-LED背光技術的發展。

5.2 價格挑戰

據專業機構估算,蘋果公司預計在2021年3月發布Ipad Pro產品,該產品搭載了Mini-LED背光技術,尺寸為326.6 mm(12.9 in),預計使用10 000顆Mini-LED 芯片,預計其Mini-LED背光光源部分的成本將比傳統的同尺寸LCD顯示屏高166%,比同尺寸OLED的顯示屏高32%[18-19]。

使用Mini-LED背光技術的1 651 mm(65 in)電視,在背光源部分的成本為傳統側入式機型的148%,是傳統直下式的2倍。高成本來自于芯片成本,轉移、檢測、修復的工藝成本,多層電路基板的成本,多分區驅動造成的驅動成本。相比于產品本身采用了何種顯示技術,消費者更加關心的是顯示終端的性價比,所以如何在未來幾年內大幅度降低Mini-LED背光技術的應用成本是該技術的一個重要發展方向[20]。

5.3 光暈效應的影響

光暈效應即為光暈之意。在使用分區控制技術中,單位分區的光擴散的區域即為光暈區[21]。

傳統認為光暈的區域越小越好,但實際上如果將Mini-LED背光中的光暈做到極小,在實現區域調光技術中會出現類似于馬賽克的效果,顯示效果反而會下降。反之,如果光暈區域太大也會影響Mini-LED背光實現高對比度的效果。所以如何能夠量化地定義光暈效應,并且能根據實際需要選取終端需要的光暈值,是Mini-LED背光技術走向應用所面臨的一個重要課題。此外,隨著Mini-LED背光中的混光距離變化,產生的光暈效果不同,所需要的調制算法也就不同。所以光暈效應與混光距離以及分區數量都有密切的關系。如何配合液晶屏的類型和算法,定義并設計出合理的光暈值,對于發揮Mini-LED背光在終端應用中的最大價值尤為重要。

5.4 分區的合理性

分區數量是衡量Mini-LED背光技術的重要指標,也是決定性能、方案以及成本的關鍵參數,其關系如圖7所示。

圖7 分區數量與性能、解決方案之間的衡量參數。Fig.7 Measurement parameters between the number of partitions,performance,and solutions.

從理論上講,Mini-LED背光的分區數越多越好,如果能做到像素級分區,就可以追平甚至超越OLED的顯示效果。但隨著分區數量的上升,其驅動成本、LED的使用數量、背板線路的復雜程度都會造成成本的直線上升。

此外,顯示技術最終還是靠人眼來評價和感知,理論參數值的提高不意味著人眼感知也能夠提高。通過設計并進行主觀實驗,可以確定人類對光暈效應的視覺感知極限。峰值信噪比(PSNR)是一種用于量化顯示圖像和目標圖像之間差異的評估指標,這個值在實際應用中應大于47.4 dB。基于此,可以提出對分區數量的要求:對于高對比度 5 000∶1的LCD面板,超過200個分區即可,對于對比度 2 000∶1的LCD面板,需要超過3 000個調光區域[22]。

所以如何在性能與成本之間選擇一個平衡點,在保證人眼感知性能的前提下,盡量減少分區的數量是顯示終端在Mini-LED背光技術應用時的一個重要課題。

5.5 環境光的影響

近幾年關于環境光對對比度、色域影響的研究很多,環境光的問題之所以能夠吸引眾多的研究人員深入其中,就在于終端工作的場景是伴隨有環境光的。而技術人員在測試顯示終端性能時,通常是在暗室條件下測量,這樣測量的顯示指標并不能等同于消費者在實際使用過程中的感知[23]。

正是由于環境光對于顯示效果,尤其是對比度有較大的影響,誕生出了環境光對比度的定義和計算方法。在實際工作中發現,LCD與OLED TV當屏幕反光亮度大于或接近LCD背光的漏光亮度時,二者的顯示效果就相接近了[24]。如果LCD的上偏光片使用了抗鏡面(Antiglass,AG)和減反射(Antireflection,AR)處理工藝,即使沒有多分區的區域調光技術,LCD的顯示效果,尤其是對比度的效果,也會得到顯著提升。

簡而言之,在環境光的影響下,Mini-LED背光技術所提供的高亮度、高色域的性能也許比多分區更有價值。如何衡量環境光影響下Mini-LED背光技術在TV終端的應用也是直接影響到終端消費者體驗的重要因素。

5.6 節能

理論上Mini-LED背光技術的驅動電流小,又有分區控制技術的加持,Mini-LED背光技術的能耗被認為將遠低于傳統的LCD TV。以1 905 mm(75 in)TV為例,一般傳統的LCD TV 背光功率在250 W左右,但使用Mini-LED背光的功率一般會超過350 W。高出的100 W主要有幾個來源,低電流驅動芯片時,芯片的光電轉換效率低,當驅動芯片數量增多后,驅動芯片的耗電量將會增加,此外驅動板使用低電壓、大電流供電,會造成線損增加,電源效率低[25]。

為了解決這些問題,芯片廠家積極開發電流驅動下高效率的Mini-LED專用芯片。此外,使用多PN節復合(MJT)技術,將多個PN結復合,將芯片的驅動電壓從原來的3 V提高到12 V或24 V,以此來減少線損,提高電源的使用效率。在驅動IC方面,使用共陰極、動態節能、黑屏節能以及低轉折節能等技術來降低驅動IC的能耗[26]。從以上解決方案來看,未來一兩年內,Mini-LED背光技術的功耗問題有望取得較大進展。

6 結 論

Mini-LED背光技術在TV等顯示終端的應用是近年來最具前景和革命性的事件,國外顯示巨頭如三星、LG和蘋果等公司紛紛入局,相繼發布自家的Mini-LED背光產品。在國內,TCL最早發布了應用Mini-LED背光技術的電視產品,小米、海信、創維等公司也逐步跟進[27]。

盡管Mini-LED背光技術可以在外觀形態、對比度、亮度、色域等方面助力LCD產品在與OLED 產品的競爭中取得優勢[28-29]。但目前Mini-LED背光技術并不是完全成熟的,與其他新型顯示技術相比,也許沒有科學級的問題要突破,但其自身的技術方案還不成熟。從產業化的角度看,距離真正的大規模量產仍有差距。

在應用上,也有一些關鍵問題需要進一步研究和解決。其中各個問題之間仍具復雜的關聯性,分區數與成本、光暈、算法等具有極強的相關性,在這方面仍然缺乏綜合性與系統性的研究,無法將單個要素的研究成果有機地整合,以達到綜合用戶體驗、性能、成本的最佳Mini-LED背光技術方案。

面對即將到來的顯示技術大爆發時代,Mini-LED背光技術已然成為當下研究最為火熱也是最貼近量產的一項應用型技術。除了目前已經成功商業化的基于藍光芯片加量子點膜片光轉換技術之外,未來基于紅綠藍 Mini-LED背光技術的開發也在緊鑼密鼓地進行。從顯示技術的發展看,多色分開控制的紅綠藍 Mini-LED背光將會成為下一個技術熱點。