提升社會信任與優化媒介體制

摘要:社會信任不僅要有程度的增強,更要有質量的提升。傳播技術的高速發展帶來新情況、新問題,要求傳播媒介充分發揮信息、意見、宣傳和監督作用。傳統媒體與新媒體要形成合力,推動社會形成理性健康的信任。要致力于現代信任,改變傳統信任模式,尤其要在信任對象和環境端發力,通過優化媒介體制包括新媒體的體制創新,保障、促進社會信任的提升。

關鍵詞:傳播技術;媒介體制;社會信任;信任質量

中圖分類號:G206;C912.3? 文獻標志碼:A? 文章編號:1001-862X(2021)03-0147-005

社會信任是社會凝聚和運行、人類生存和發展的重要條件,關乎人際關系、社會資本、國家效率乃至世界和平。信任缺失已成為全球面臨的最無奈最痛心的現實,包括經濟、政治和日常生活中的,導致人倫、企業、制度規范信任危機和國際信任危機。社會信任與媒介體制的關系看似較遠,實則因傳播媒介在很大程度上影響著社會信任而緊密關聯。社會與傳播技術的新發展,帶來社會信任的新情況新問題,要求傳播媒介及其體制做出新優化。本文對一系列關鍵概念和問題進行探討,以期拋磚引玉。

一、社會信任的增強與提升

社會信任是指個人、群體、組織機構,對其他個人、群體、組織機構和制度規范的信任。一般認為,信任度越強越好,然而筆者認為,還需把信任分為短期易變、盲目有害的和長期穩定、理性健康的等類別,需抑前者增后者,變前者為后者,祛除盲信盲從。因而社會信任度并非越強越好,而要看屬于哪種信任。應從簡單地倡導增強社會信任、提高社會信任的程度,轉變為提升社會信任的質量和程度——質量為先。

不能要求各種人,對各種信任對象,都增強信任度,弱者對強者、君子對小人,要有一定的防范警惕。通過傳播媒介增加信任對象的透明度,保持一定的懷疑和批判精神,隨時發現問題、糾正偏誤,有助于建立理性、穩定、長期的信任,避免盲信盲從、上當受騙。如果傳播媒介為增強社會信任而報喜不報憂,刻意減少或沒有負面信息,甚至排斥輿論監督,進行瞞和騙,則至多只能帶來短期、盲目的信任,而當人們發現了真相,這樣的信任會轉變為更大的不信任。例如經常出現的編虛假故事博人同情、進行“悲情營銷”,透支、消費人們的善良,對社會信任的傷害很大。若不予報道,知道的人會少些,然而作假的人、上當的人會更多,對社會信任的傷害會更大更深,甚至對傳媒及其主辦主管機構也造成巨大影響。

西方有學者認為,電視里負面新聞太多,對社會信任的影響有負面的“涵化”效應。我國也有人認為,現在我國報紙對社會信任的影響是正面的,新媒體尤其是社交媒體對社會信任的影響是負面的,應像管理報紙那樣管理新媒體。[1]竊以為這未免過于簡單化了。正面內容帶來的信任也有可能是短暫、易變的,甚至是盲目、有害的,如果這種內容有虛假片面成分,則當人們發現真相后會產生更大的不信任。一些假冒偽劣商品就經常通過傳統媒體進行推銷,結果身敗名裂。反之,負面信息帶來的不信任也有可能是短暫的,如果這些內容有助于防范、抑制、糾正負面人物和事物,則有助于建立長期穩定、理性健康的信任。

二、社會信任的新情況新問題

傳媒科技的快速發展,大大擴展了人們的活動范圍,交往對象和信任對象,也較之前大為擴展,傳播媒介越來越要在信任對象和社會環境端發力。

(一)社會發展引發社會信任變化

在工業化、市場化、城市化、現代化的社會,人們的活動范圍很廣,更需要社會信任。正如英國社會學家安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)所言:在現代社會,每個主體都不得不把自己從既有的社會關系中抽離出來,并不斷地讓自己嵌入到陌生的社會關系里去,且一切都充滿了不確定性,一切都建立在流沙之上。[2]

然而傳統的、小范圍的、基于人情關系的信任已不能很好地適應現代社會的這些變化,社會信任缺失已是普遍現象,信任危機也頻頻出現,造成了人際關系緊張、社會秩序混亂、交往成本提高、效率損失嚴重,甚至引起很大的社會沖突,成為阻礙經濟發展、社會進步、人們健康和幸福的重要原因。我國也不例外,有學者將中國的社會信任問題歸納為商業信用危機、公共物品信譽危機、人際信任危機和價值信仰危機。[3]

全球化、新媒體的發展,使國家和地區間的隔離狀態被進一步打破,全方位的相互依存、相互影響更強;人類交往的時空約束被進一步弱化,熟人社會進一步讓位于生人社會;虛擬社會與現實社會融為一體,并出現“后真相”問題。這樣的時代更需要社會信任,卻更難以獲得社會信任,更容易失去社會信任。

國際社會也出現了前所未有的多重信任危機,包括文明與文明的沖突,各種地區性沖突,民族主義勢力膨脹,貿易保護主義抬頭,新的軍備競賽,乃至對中國崛起的遏制。我國面臨改革開放以來最嚴峻的外部環境,尤其是與美國的經濟沖突、意識形態沖突、國家利益沖突乃至軍事對峙。這些都帶來對社會信任問題的新關注、新要求。

(二)傳播技術帶來新情況、新問題

傳播技術的發展,改變了人們接受、保存、制作和發送信息的機會、能力、自由度和自主權,改變了傳播媒介的資源、條件、市場和競爭,改變了社會的政治、經濟、文化、社會關系,創造了提升社會信任的新條件,也產生了新的社會信任問題和危機。對此,需研究社會和公眾對傳播媒介在社會信任中有什么作用,傳播媒介新的條件、形態和格局對社會信任的各種因素及其相互關系有什么新影響;研究傳播媒介要利用新機遇、應對新挑戰、滿足新需求、克服新問題,對媒介體制有什么新要求。

當今第4、第5、第6代移動互聯網,智能手機、平板電腦等移動終端,大數據、云計算、人工智能等新形態,使傳播媒介更多樣,媒介信息更豐富,媒介交流更充分,媒介作用更有針對性。這些都有助于祛除盲目有害的信任,建構理性健康的信任。另一方面又出現更大的信息冗余,選擇困難,出現了更多的虛假、不良、有害、侵權內容,包括謠言謊言。例如人工智能可做出高仿真圖片和影像,肉眼無法辨別,加上5G、6G時代虛擬現實、增強現實的廣泛應用,以及全球移動網的互聯互通,會帶來新的虛假欺騙、信任流失問題。

社交媒體還帶來新的信息繭房、意見回音壁效應,帶來大量的后真相、群體撕裂和極化現象,互相隔閡、對立、沖突、群體性突發事件頻繁出現。有人在微博上感嘆:撕裂朋友圈的事太多了,中醫、轉基因、戰狼、弟子規、李子柒,有個朋友的父母因爭論病毒是不是美國的陰謀而鬧離婚了。從全球來看,逆全球化、貿易保護主義、新的民族主義、民粹主義等問題,也與新媒體的使用有關,大大妨礙、破壞了國際信任。

三、發揮傳播媒介對提升社會信任的作用

(一)傳播媒介與社會信任的關系

信任的建立和增強需要通過相互了解、理解,相互交流溝通,需要通過改善信任的影響因素,包括信任者、信任對象和社會環境、傳播媒介。傳播媒介能通過其信息傳遞作用,增進人們對信任對象的了解;通過其意見交流作用,增進人們對信任對象的理解認同;通過其宣傳引導作用,弘揚誠信文化;通過其輿論監督作用,約束信任對象,使之值得信任。還能通過影響社會環境和其他媒介,促進社會信任的建立和提升。傳播媒介自身的公信力——取得公眾信任的能力,既影響其內容的有效性,又因傳媒是社會系統的重要組成部分而影響人們對社會系統的信任,尤其是國有新聞媒介的公信力。

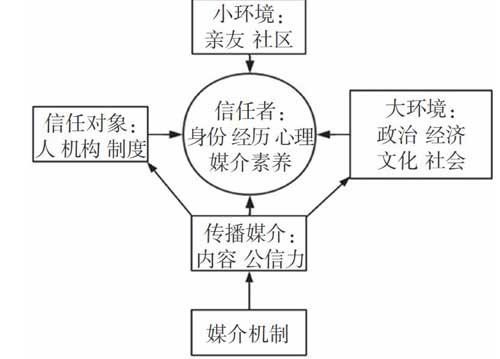

總之,傳播媒介及其體制對社會信任具有下圖所示的影響:

(二)傳播媒介要形成合力,增強理性健康的信任

傳統媒體與新媒體有不同的長處和短處,不同的功能與作用。有學者發現,新媒體在詳細、中立、平衡報道及創新等指標上領先于傳統媒體。我們也可明顯地感覺到,新媒體、社交媒體在反映民情民意、增進相互了解、進行輿論監督等方面具有獨特的積極作用,有助于制約信任對象和改善信任環境,建立長期穩定、理性健康的信任,祛除盲信盲從。報紙由專業機構和人員在辦,內容較嚴謹,社會公信力較強,我國實行創辦審批和內容審查。社交媒體則有無數網民直接提供和轉發內容,信息和意見更豐富,且更能反映民情民意,輿論監督也能更廣泛和迅速及時,與報紙可以互補。

(三)傳播媒介要致力于發展現代信任、改變傳統信任模式

現代社會是工業化、城市化、市場經濟的社會,以具有公民意識的公眾為主體,與之相應,許多信息、觀點、思想、意見的傳播是通過新聞媒介。而此前的傳統社會中,生產是以農業和手工業為主,經濟形態以自給自足的自然經濟為主,生活大都局限在較小的范圍,家庭、血緣、鄉規民約、傳統信仰、風俗習慣等有很大的影響和制約力量。與之相應,傳統社會中的信息、觀點、思想、意見的傳播主要通過人際傳播和群體傳播,雖然那時已有印刷書報,但傳播范圍很有限,只為少數人所用。

傳統社會形成了與之相應的信任機制,現代社會則建立起新的社會信任。例如我國傳統社會是鄉土社會、“熟人社會”,以家族、人情、倫理道德信任為主。人們因熟悉而信任,是一種“直接信任”“人格化信任”。這種傳統的特殊信任仍然有意義,但其觀念與模式又難以適應社會轉型和市場經濟發展的需要,很大程度上失去了其原有的社會調節功能,其弊病日益顯現。例如任人唯親,以人情代原則,缺乏對“圈外人”的信任,缺乏對契約的信任和尊重。因而亟須建立與城市社會、“陌生人社會”、市場經濟相適應的現代社會信任,建立以契約、機構、制度規范信任為主的機制。

新聞媒介可通過其反映、交流等作用,大大擴展人們的視野,大量傳播科學文化知識和現代政治、社會理念,如自由、平等、民主、法制、市場經濟規則等等,更新人們的思想觀念,樹立現代公民意識。新聞媒介對現代社會的政治、經濟、文化和社會組織、社會生活(如生活方式、休閑時尚)、社會交往、社會矛盾和問題(如利益分配、道德民生)等都有很大影響,是現代社會構建和運行的重要工具。

現代社會的信任基于現代社會結構,比如相信憲法有至高無上的權威,法規會被嚴格實施,交易對方會遵守合同。而傳播媒介則是這些現代社會結構的構建、運行和優化的重要工具。具體而言,現代社會的信任要建立在現代常識和秩序之上,包括民主與自由、責任與義務、平等與博愛、權利與正義、科學與真理等常識和文明、法治秩序;要用這些新的公理和規則,去除已經過時的倫理和規則,如傳統的君臣上下、親疏遠近、個人與社會的關系等。這種建立和去除很大程度上有賴于傳播媒介,如進行現代啟蒙——用現代常識去除傳統意識。還要通過傳播媒介,傳達建設和諧世界、人類命運共同體的理念和主張,增進國際交流、互信與合作,同時用傳播媒介講好中國故事、樹立中國形象,更好地讓世界了解信任中國、讓中國順利走向世界。

(四)傳播媒介要著力于社會信任的對象和環境

現代社會從傳統到現代的轉變,也伴隨著社會信任從熟人之間的信任為主轉到對陌生人、組織、制度規范的信任為主,從人格信任為主轉到系統信任為主。信任對象的可靠,系統環境的優化,包括法治、政府、社會組織、企事業單位的優化,就更加重要起來。而這種可靠和優化很需要傳播媒介的作用。在許多情況下,信任對象是影響社會信任的最主要因素,當信任對象被發現不值得信任,原有的信任就會崩塌。因此傳播媒介對社會信任的最重要作用,不是一味讓人們信任,而是反映、約束、影響、改變信任對象,包括個人和組織機構,乃至社會制度規范,使其不想、不敢、不能失信,從而形成長期穩定的、理性的信任。媒介體制也要朝著這個方向設計和優化,例如從媒介體制上保障、加強輿論監督,解決不能、不敢、不想監督的問題。

信任的政治、經濟、文化、社會環境,對社會信任的影響很大,常有決定性作用。傳播媒介應著力于阻止其變質,制約其作祟,促進其變優,包括提高自己的公信力——這也是社會信任的重要環境因素。

四、從社會信任的視角優化媒介體制

(一)媒介體制的影響

媒介體制是關于傳播媒介及其機構的權屬、運行和管理的體例制度。權屬包括所有權、占有權、使用權分別屬于誰,或誰占多大比重等問題;運行包括按公共物品制作派送、行政化運營或按私人物品生產銷售、市場化運營;管理包括媒介機構內部的管理和外部的社會管理控制——內部的機關化管理或企業化管理,外部的計劃管理和市場管理、法制管理和黨政管理,內外部的媒體及其機構的設立管理和運行管理、人事管理和經濟管理,內容管理和傳播管理等。[4]137媒介體制在很大程度上影響、決定著傳播媒介的目標宗旨,主辦和主管者,內容方針和傳播渠道,經濟來源和工作條件,在特定生產力水平下的媒介數量和質量,媒介吸引力、公信力、傳播力、影響力。

要通過優化媒介體制、改進傳播媒介,來提升社會信任,包括保障、促進國際傳播和我國對外傳播的客觀公正、全面有效。

從國際信任來看,二十一世紀是全球化的世紀,更需要國際社會上的相互信任,需要傳播媒介的交流溝通。然而,全球化雖然消解經濟壁壘,卻對政治和意識形態壁壘沒有多少直接影響。許多國家,尤其是在全球信息和媒介競爭中基本處于守勢的第三世界國家,不想讓異質文化過多地進入而消解、同化本國的文化,并要阻止對本國不利的媒介宣傳,因而會在監管上和接受心理上加以防范。全球化帶來的傳媒國際化競爭,基本是以商業化內容、形式和媒介運作方式進行的。[4]179而我們也應在國際傳播層面,講好中國故事,傳播好中國聲音,展示真實、立體、全面的中國,增強傳播語境的適應性與融入性。[5]近年來美國挑起的對華貿易戰,并不完全是貿易問題的緣故,與美國許多人對中國不信任直接有關,不相信中國的崛起有利于世界和平與發展、最終也有利于美國自己,反而認為對他們是很大的威脅,因而要遏制中國。與此同時,傳媒競爭也日益國際化。一方面衛星電視的發展使越境溢播難以阻擋,另一方面互聯網使越境傳播更容易。傳媒的國際競爭在我國境內也將更多地展開。

為了讓本國媒介具有更強的國際競爭力,美國率先調整自己的媒介體制,于1996年頒布了新的《電信法》,放寬對廣播電視集中度的限制,以便做大做強、取得國際競爭優勢,而在國內市場上仍不放寬。歐洲一些國家也隨即效仿。這使跨國媒體巨頭對國際社會具有更大的影響力。

(二)新媒體呼喚媒介體制創新

新媒體尤其是移動終端,大大增加了信息傳遞、意見交流、宣傳引導、輿論監督的機會,從而可提升社會信任的質量,應以媒介體制予以保障。另一方面,新媒體也讓虛假、不良、有害、侵權內容容易泛濫,破壞社會信任,應以媒介體制加以防范。

在新媒體領域,往往只有第一第二、沒有第三第四——最成功者占據了絕大部分市場,這就很容易形成壟斷,而媒介的壟斷意味著信息和意見的壟斷,一些商業性壟斷機構又缺乏判斷力和社會責任心,以簡單粗暴的方式侵害了社會對傳播的需要和公眾的傳播權力。現在有的網絡平臺已經是人們工作、學習、生活的必要工具,具有某種程度的公用事業性質,產生了從未有過的管理問題。另一方面,以禁、堵為主的管理模式日益失效,不重視全面客觀的傳播模式日益不受歡迎,在新媒體面前日益難以為繼。

有調查顯示,我國公眾的社交媒體使用程度,與他們對傳統媒體及其機構的信任度成反比。這反映出傳統媒體內容與人們的直接感受有差距,且會隨著社交媒體的發展,越來越妨礙我們主流媒體的公信力、傳播力和影響力,須深長思之。

目前我國正在如火如荼地進行全媒體建設,打造全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體,乃至與商業、金融等行業融合發展,也是一種媒介體制優化,包括權屬、運營和管理體制。要從提升社會信任的角度,更好地把握這種優化的方向、目標和內容。

(三)從社會信任的視角優化我國媒介及其體制

我們的媒體做了許多宣傳引導傳播,有助于建立和增強人際信任、組織信任、制度規范信任。媒介中的通報批評,也起了弘揚正氣(包括誠信)、糾正偏誤、以儆效尤的作用,有助于把信任建立于扎實穩固的現實土壤。然而我們的傳播媒介在信息傳遞、意見交流、輿論監督方面仍有不足,包括虛假片面、報喜不報憂、排斥壓制不同意見和批評聲音,這些都影響了社會信任的直接因素和間接因素。有些過分的宣傳,也引起了對傳媒乃至對社會環境的不信任。

我國仍處于城市化過程中,仍在從傳統的人格信任為主向現代的系統信任為主轉變,據一些學者的調查,損害社會信任的主要問題有:①政府機構的社會管理職能寬泛和缺位并存;②官僚主義和官員違法亂紀;③假冒偽劣產品與合同違約、欺詐行為。對付這些問題,除了加強正面宣傳,還必須加強輿論監督,需要通過傳媒及其體制的優化,解決許多傳媒不能、不敢、不想監督的問題。媒介一方面要監督公權力和社會亂象,包括經濟欺詐、假冒偽劣等,另一方面其本身的話語權也要受到監督。這些都能增強媒介的公信力、傳播力、影響力,乃至經濟效益,然而都需要有很強的監督動力,并能抵御不適當的權力意志干預,克服不能、不敢、不想監督,需要媒介的多元化,媒介工作的專業化,媒介運行的責、權、利緊密結合,媒介管理的規范化、法制化,需要媒介體制的保障。

參考文獻:

[1]李希光,郭曉科.媒體接觸對信任的影響——以在校大學生為對象的實證研究[J].中國青年政治學院學報,2014,(3).

[2]安東尼·吉登斯.現代性與自我認同[M].上海:三聯書店,1998:89.

[3]馮仕政.中國當前的信任危機與社會安全[J].中國人民大學學報,2004,(2).

[4]謝金文.中國傳媒產業概論(第二版)[M].上海:上海交通大學出版社,2019.

[5]陳世華,王蕾.“中國夢”視覺傳播的邏輯與進路[J].南昌大學學報(人文社會科學版),2020,(6):94-102.

(責任編輯 焦德武)