人工神經(jīng)網(wǎng)絡在橄欖蟶蚌性別鑒定中的應用

金 武,馬學艷,孫光興,徐東坡1,,,王 林,聞海波1,,,呂國華,徐 跑1,,,華 丹,顧若波1,,

(1.中國水產(chǎn)科學研究院淡水漁業(yè)研究中心,農(nóng)業(yè)部淡水魚類遺傳育種與養(yǎng)殖生物學重點開放實驗室,江蘇無錫 214081;2.南京農(nóng)業(yè)大學,無錫漁業(yè)學院,江蘇無錫 214081;3.中國水產(chǎn)科學研究院淡水漁業(yè)研究中心,中美淡水貝類種質(zhì)資源保護及利用國際聯(lián)合實驗室,江蘇無錫214081;4.阜陽市水產(chǎn)管理局,安徽阜陽 236001)

橄欖蟶蚌(Solenaiaoleivora)隸屬于瓣鰓綱(Lamellibranchia)蚌目(Unionoida)蚌科(Unionoidae),主要分布于鄱陽湖、巢湖、太湖等水域[1],是我國特有的蚌種,也是湖北天門、安徽阜陽、浙江德清等地十分著名的高檔河鮮。橄欖蟶蚌的人工繁殖和生物學研究[2-4]的基礎是雌雄性別鑒定,其鑒定方法與三角帆蚌(Hyriopsiscumingii)[5]、短褶茅蚌(Lanceolariaglayana)[6]、紫黑翼蚌(Potamilusalatus)[7]等類似,通常采用鰓絲觀察或性腺組織涂片鏡檢的方法確認性別。

對麥穗魚(Pseudorasboraparva)和淡水小龍蝦(Astacusleptodactylus)的種群結構研究表明,人工神經(jīng)網(wǎng)絡比傳統(tǒng)的von Bertalanffy方程具有更高的準確性[8,9]。利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡對魚類生境和空間分布[10]、特種水域的魚類識別[11]、野生魚與養(yǎng)殖魚的區(qū)分[12]也取得了較好效果。對斑馬魚采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡進行性別判斷準確度近99%[13],但在貝類中開展性別判斷的研究仍較少。本研究通過引入人工神經(jīng)網(wǎng)絡輔助鑒別橄欖蟶蚌的性別,先初步篩選出雌雄兩個組別的個體,再在兩個組別中驗證個體性別,以期降低性腺組織涂片鏡檢的工作量,為橄欖蟶蚌規(guī)模化繁育提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 性狀測定

樣品采集自淮河阜陽段橄欖蟶蚌國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)。將蚌洗凈晾干外殼水分后,用電子天平稱量個體體質(zhì)量(BW),數(shù)據(jù)精確到0.01 g。用游標卡尺測量殼長(SL)、殼高(SH)、殼寬(SW),數(shù)據(jù)精確到0.01 cm。

1.2 數(shù)據(jù)歸一化

為了避免形態(tài)學數(shù)據(jù)單位cm和體質(zhì)量單位g的不一致增加人工神經(jīng)網(wǎng)絡建模的難度和不必要的結果,對SL、SH、SW、BW 4個性狀的測得數(shù)據(jù)進行最大值-最小值歸一化處理。最大值-最小值歸一化處理的公式為[14]:

其中xscaled為歸一化后的數(shù)據(jù),xmin和xmax為每一個性狀測得值的最小值和最大值。

1.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡建模

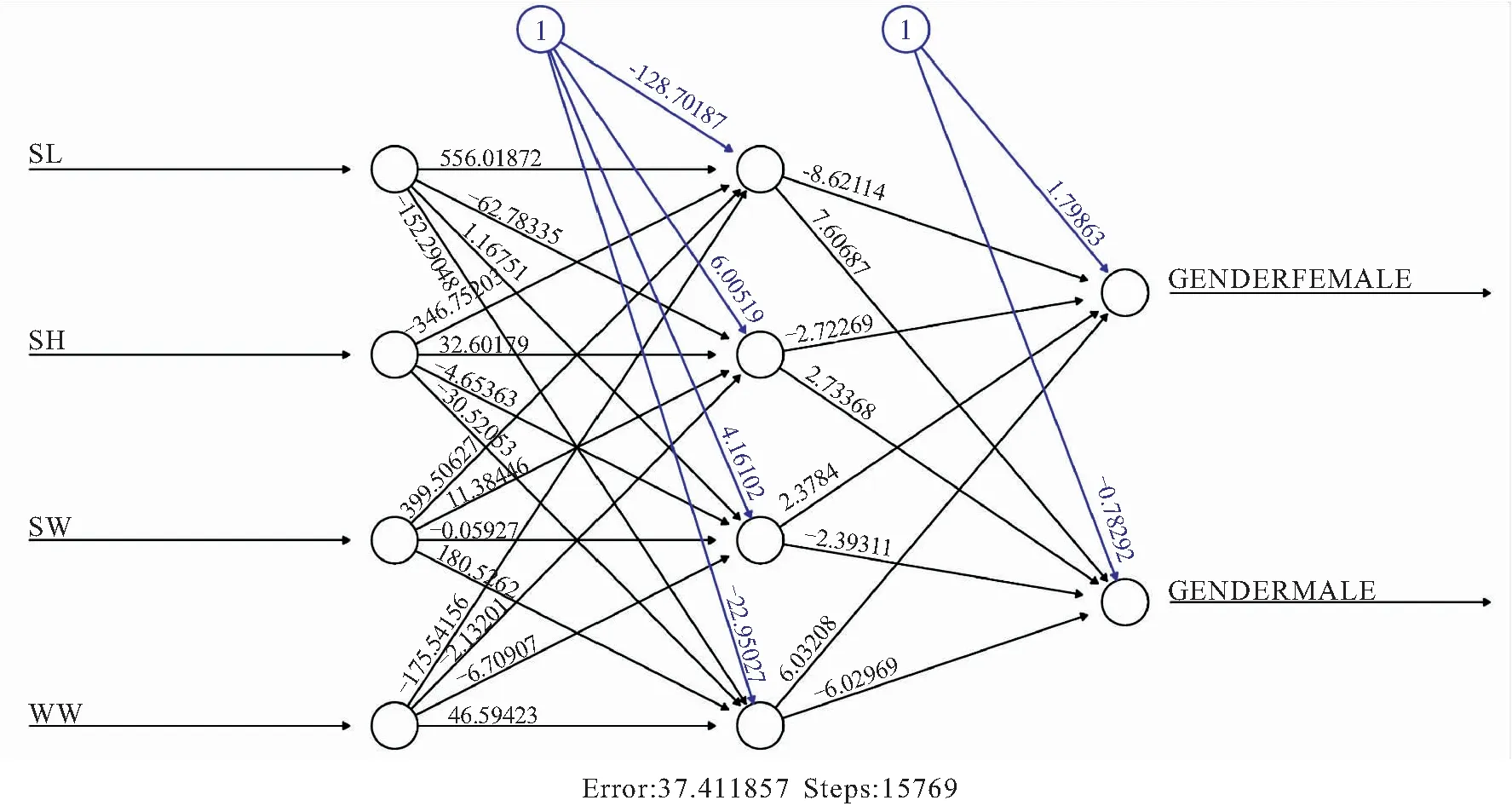

本研究中訓練集從原始數(shù)據(jù)(221個樣本)中隨機抽取90%(199個樣本),測試集為剩余22個樣本。建模中采用SL、SH、SW、BW 4個性狀進行建模。由于neuralnet包不能直接處理分類變量,因此性別變量GENDER通過model.matrix()函數(shù)創(chuàng)建GENDERFEMALE、GENDERMALE這2個啞元變量用于后續(xù)分析。

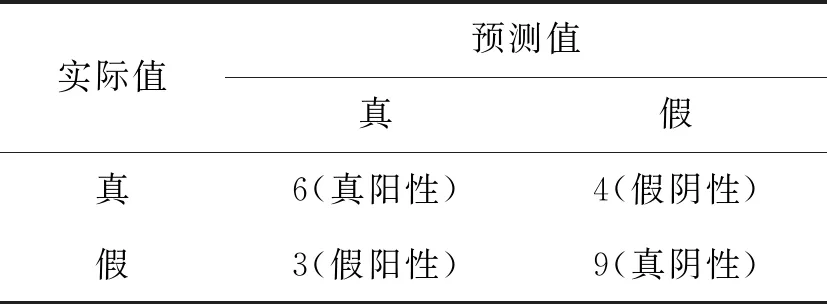

本研究中人工神經(jīng)網(wǎng)絡建模采用R統(tǒng)計軟件[15]和neuralnetwork包(https://CRAN.R-project.org/package=neuralnet)進行分析。人工神經(jīng)網(wǎng)絡的準確度(Accuracy,ACC)計算公式為:

其中TP、TN、FP、FN分別為真陽性、真陰性、假陽性和假陰性,該值越接近于1,說明人工神經(jīng)網(wǎng)絡建模表現(xiàn)越好。

2 結果

2.1 描述性統(tǒng)計

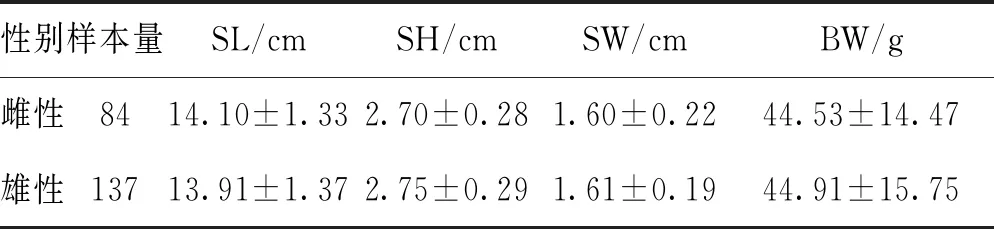

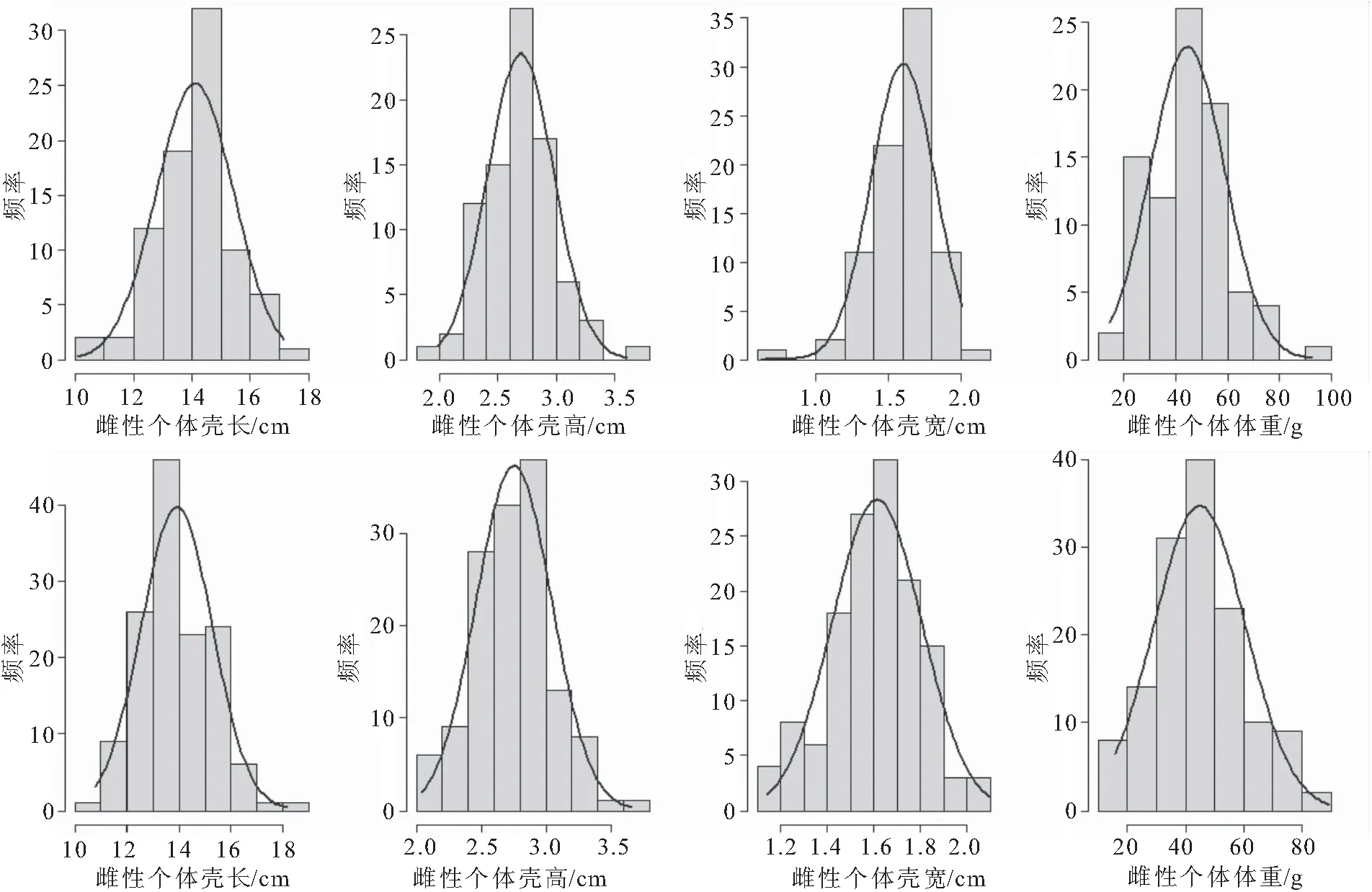

兩種性別的橄欖蟶蚌的描述性統(tǒng)計結果如表1。雌、雄橄欖蟶蚌的4個性狀表現(xiàn)出明顯差異。如圖1所示,這4個性狀的分布接近于正態(tài)分布。

表1 兩種性別的橄欖蟶蚌4個性狀的描述性統(tǒng)計結果

圖1 橄欖蟶蚌雌雄個體4個性狀的分布圖

2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡訓練結果

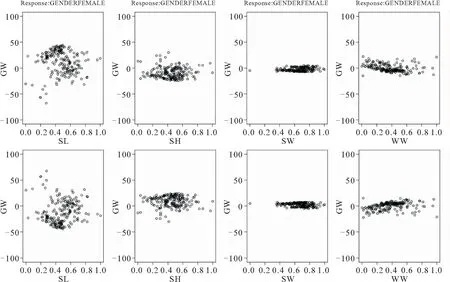

如圖2所示,通過構建一個隱含層4個神經(jīng)元的神經(jīng)網(wǎng)絡,能夠較好地模擬橄欖蟶蚌兩種性別的數(shù)據(jù),準確度為0.68。SH、SW和BW這3個性狀的廣義權重的散點圖(圖3)顯示這3個性狀與性別的關系較弱,只有SL和性別表現(xiàn)出一定的非線性影響關系。

圖2 神經(jīng)網(wǎng)絡結構圖

圖3 廣義權重的散點圖

2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡準確度分析

根據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡準確度的計算公式,0.68達到預期目標,可以嘗試用于橄欖蟶蚌的性別預測,減輕顯微鏡鏡檢的工作量。

3 討論

3.1 分類性狀的人工神經(jīng)網(wǎng)絡建模

隨著計算成本和存儲成本的降低,計算機能從大量訓練樣本中直接學習基于統(tǒng)計規(guī)律的人工神經(jīng)網(wǎng)絡并用于未知事件的預測,這在圖像識別[16]、文本分類[17]、語音識別[18]等領域取得了廣泛進展。人工神經(jīng)網(wǎng)絡與傳統(tǒng)模型相比,它能夠在人們對所模擬的生物和生態(tài)過程認識不足而且有較多不確定性的條件下,并能把數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)的信息融入模型中進行處理,因此具有顯著的優(yōu)越性[19]。但是,在訓練樣本和測試樣本量都不夠時,可能有與訓練數(shù)據(jù)過度吻合的現(xiàn)象。因此,對于這種情況下神經(jīng)網(wǎng)絡的分析結果應謹慎并進行驗證[20]。人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型的模擬精度要遠遠高于多元線性方程,類似于非線性方程,但不可能與機理模型相比,它可以作為機理模型的重要補充[8]。

表2 神經(jīng)網(wǎng)絡準確度分析

3.2 貝類性別鑒定

對淡水貝類性別鑒定的方法主要有顯微鏡鏡檢性腺[21]、觀察腮絲間隔寬度[5]、觀察觸角[22]等方式鑒別。多數(shù)淡水貝類的性別比例為1∶1,因此,在規(guī)模化篩選用于繁育的親本時,可以通過“兩步走”的方式來達到雌雄性別鑒定目的。首先測量形態(tài)學參數(shù)并根據(jù)人工神經(jīng)網(wǎng)絡性別預測的結果將原群體初步劃分為雌雄兩組,縮小直接進行人工鑒別橄欖蟶蚌性別的范圍,然后再在分好的雌雄兩個組別內(nèi)進行人工輔助驗證性別預測結果并貼好不同顏色的貝類標簽。

海水雙殼貝類雌雄間性狀無明顯差異、尚未見有性染色體的報道及性別決定因子或性別決定機制仍不完全清楚,因此對雙殼貝類進行遺傳改良多借助分子生物學進行輔助育種。蝦夷扇貝因其養(yǎng)殖群體中一定比例的雌雄同體在性別決定和分化機制研究中的價值而備受關注[23]。淡水經(jīng)濟雙殼貝類三角帆蚌不同性別對育珠性能也具有重要影響[5],且三角帆蚌自然群體的雌雄比為1∶1。對橄欖蟶蚌的基礎生物學研究仍處于初期,后續(xù)應在雌雄個體性別決定、性別分化、生長速度等方面進行進一步研究。