淺談成縣紅川農民畫的特點和發展狀況

陳 婷

(甘肅省成縣文化館,甘肅 成縣 742500)

一、成縣紅川農民畫的緣起和現狀

成縣紅川鎮不光釀酒技術高超,說到農民畫更是遠近聞名。紅川鎮歷來就是一個書畫之鄉。20 世紀70 年代初成立“紅川農民美術組”,在中青年農民畫家吳錫瑞、王序賓、胡新武等人的帶動下形成了一支農民書畫作者隊伍,他們成立了書畫創作社,后來為了進一步發展紅川農民書畫,1993 年4 月又正式成立了“紅川農民書畫院”。書畫院把農民書畫創研活動與為經濟建設服務有機結合起來,開設美術設計、裝潢、書畫裝裱等經營項目,增加收入,促進發展,是一個具有一定規模的農民書畫實體。2007 年11 月,紅川農民畫被隴南市人民政府列入第一批市級非物質文化遺產保護名錄。

1974 年,在縣文化館的支持下,楊立強、雷春等幾位畫家長期在成縣紅川鎮駐村,指導繪畫愛好者進行創作,不少農民紛紛加入美術創作的隊伍中來,數韓莊、西柳、東槐村參與的人數最多。后來當地涌現出了一大批優秀的青年畫家,如張彩民、韓志強、韓琨、張保華、胡守強等,他們從小便耳濡目染,愛上了畫畫,并通過自己的不懈努力取得了不俗的成績,成為縣文化部門和教育行業的藝術人才。

二、成縣紅川農民畫的特點

農民畫的創作主體是農民,講的是農民自己身邊發生的故事,具有原發性、原創性,是農民內心世界的流露和表白。農民畫作為我國繪畫藝術寶庫的新畫種,已成為中國農民表達思想情感、描繪生活夢想的重要載體。成縣紅川農民畫作為地方畫種有著其鮮明的特點,主要表現在以下三方面:

(一)紅川農民畫的表現題材

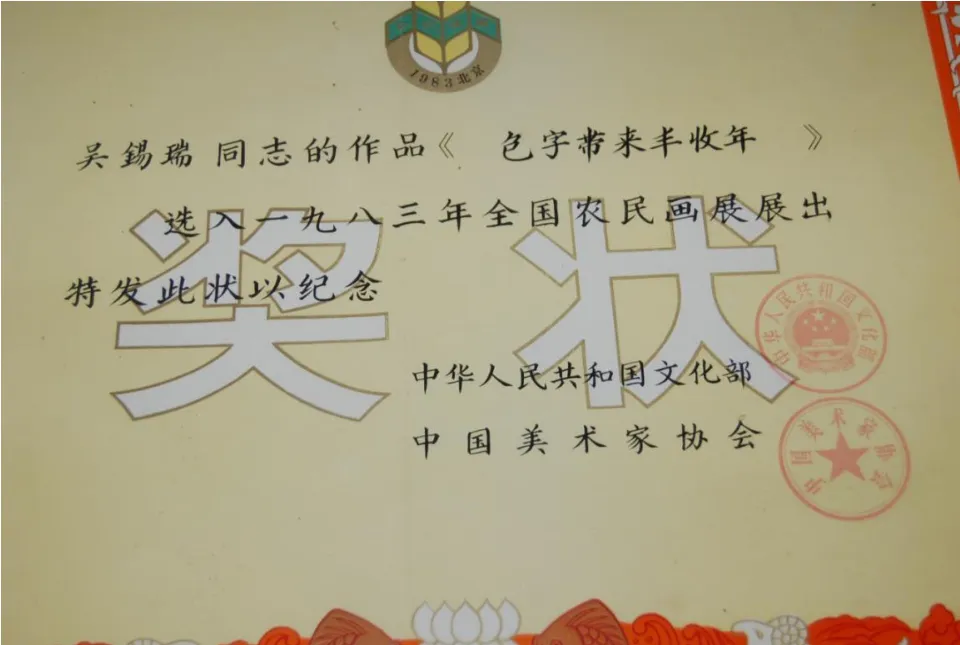

紅川農民畫主要以描繪日常勞動場景、當下時事、農村集會及五禽六畜為主,反映了農村的生產生活和風俗人情,有著濃郁的地方特色。寓意簡單質樸、通俗易懂,表達了人們積極樂觀、健康向上、淳樸活潑的生活態度以及對未來生活的美好憧憬,富有浪漫主義色彩并充滿了喜慶感。例如吳錫瑞的《包字帶來豐收年》、張旭的《夏月集日》、張翼《金山綠水果飄香》、胡新武《鬧元宵》等,就充分體現了這一特色。這四件作品均獲國家文化部、中國藝術家協會嘉獎。

(二)紅川農民畫的創作手法

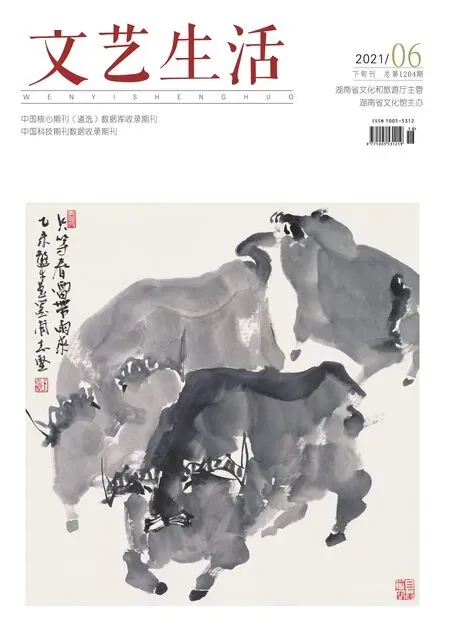

圖1

紅川農民畫重在繼承傳統山水、花鳥、人物畫寫意與寫實的手法,構思質樸、拙中藏巧、更具觀賞性。代表作品有吳錫瑞的《踴躍交售愛國糧》《工地怒火》、胡新武的《醉花蔭》等,其中吳錫瑞的作品《嘉陵江畔》和《會議速寫》于2001 年9 月被收入《世紀素描藝術精品集》,并在《甘肅日報》上發表。而吳錫瑞作為紅川農民畫的領軍人物、紅川農民書畫院的院長,其作品最能體現紅川農民畫的特色。吳錫瑞在繪畫創作過程中吸收版畫、油畫和傳統中國畫的特點,并加以融合,形成了一種農民自己的繪畫語言。中國畫講氣韻,重筆墨。

所謂氣韻,其實就是一種整體的觀感、是對生命狀態的領悟。在筆墨方面,通常以墨為主,色為輔,更能突出線條的應用和美感。吳錫瑞的畫作在表達氣韻和反映筆墨方面確實下了一番功夫,他繪畫的對象涉及山水、人物、花鳥魚蟲等。畫竹,挺拔高潔;畫松,蒼勁有力;畫花,瑰麗嫵媚;畫人,形象傳神……雖然存在構圖、比例等方面的不足,但對于從未受過專業訓練的農民來說已經是很了不起的了。以吳錫瑞的山水畫為例,首先能感受到的就是大氣、磅礴;群山林立、峰巒起伏、錯落有秩,擅長運用解索皴、牛毛皴等多種皴法體現山石的紋理,這跟他早期潛心研究臨摹《芥子園畫譜》是分不開的。在人物塑造上以傳神取勝,在一幅沒有題名的畫作上,四名農村婦女圍坐在房屋一角,正聚精會神地觀看電視節目。她們有的翹著二郎腿托腮而坐,一副怡然自得的神態;有的趴臥炕頭掩嘴而笑,像是被播放的節目逗笑了一般;四個人的注意力全部集中在電視節目上,都笑的那樣甜,那樣美,反映出了隨著人民生活水平的不斷提高,農民的日子越過越舒心的動人場面。吳錫瑞在不斷自我提升的同時,帶動和熏陶著周圍的人,他把自己的繪畫技藝毫無保留地傳授給每一位愛好繪畫的群眾,使得紅川農民畫聲名遠播。

圖2

(三)紅川農民畫的色彩語言

紅川農民畫在色彩語言方面與其他地區農民畫喜用飽滿鮮艷、對比強烈的色彩有所區別,紅川農民畫繼承傳統中國畫的清新明快、濃淡相生的風格,講究濃處須精彩而不滯,淡處須靈秀而不晦,善于運用理性色彩去表現事物的本質風貌和特征。

圖3

三、紅川農民畫存在的問題

紅川農民畫的興起,帶動了當地文化和經濟的發展,陶冶了人們的情操,大大提升了群眾的審美能力和創造美的能力,豐富了精神文化生活,為精神文明建設做出了突出的貢獻。但是與20 世紀70 年代紅川農民畫發展的鼎盛時期相較,從80 年代末期開始,紅川農民畫逐漸趨于平淡和衰落,導致出現這種局面的原因主要有三個方面:

1. 紅川農民畫早期的開創者吳錫瑞等人之所以有所成就,除了跟他們自身的天賦、努力有關外,還接受了系統的學習,使得他們的繪畫自成一派。然而隨著時間的推移,有成就的老一輩人年事已高,相繼離世,鮮有優秀作品問世。

2.在深化改革開放,發展市場經濟的沖擊下,當地許多學習繪畫的農民意識到光憑個人愛好并不能帶來很大的經濟效益,便逐漸棄畫務農、經商。受之影響的越來越多的年輕人選擇離開家鄉打工創業,愿意留在當地學畫的人逐漸減少。

3.在當今各式各樣種類繁多的電子產品影響下,人們更多的精力和注意力發生了轉移并且群眾的審美水平也發生了巨大的改變,使得紅川農民畫不再那么受歡迎,難現往日的輝煌。

四、成縣紅川農民畫發展壯大的思考

在清楚地認識到紅川農民畫的現狀后,成縣文化館定期開設群眾文化輔導培訓班,請知名畫家現場進行書法、繪畫方面的理論培訓和技術指導。縣文化館自2004 年至今已經連續八年舉辦“農民書畫作品展”春節展覽活動,并于2020 年開展線上線下同步進行展覽的方式,為廣大農民書畫愛好者提供了平臺和機會去交流學習其中以閆海紅、呂藝、丁飛等新一代的紅川農民畫傳承人最為突出,他們在老一輩人的影響下,兼容并蓄、開拓創新,創作出一幅幅優秀的作品。

紅川農民畫要想重現往日的輝煌,有以下幾點值得去思考:

1.紅川農民畫的創作離不開專業人士的指導,這是其發展的根本保證。當地有關部門應大力支持和宣傳紅川農民畫,多開展美術方面輔導,使繪畫者的文化修養、繪畫技藝等得到不斷提升。并在輔導過程中始終把繪畫內容放在首位,從紅川農民畫本身的特質和實際情況出發,以此來發掘本土文化,走自己的藝術化道路才是發展紅川農民畫的根本方向。

2.在新時代培養新的創作帶頭人。近年來舉辦的農民畫展上出現的李永波、王炳智、陳水平等農民畫愛好者們來自其他鄉鎮,他們筆耕不輟,成績斐然,作品深受廣大群眾的喜愛和歡迎,作品通過線上線下銷售的形式,一年平均增加收入7000、8000元。這個事例證明農民畫有很大的市場和發展空間,同時也表明紅川農民畫應該走出去,讓更多的農民畫愛好者參與進來,壯大創作隊伍,形成新的農民畫研創群體,是紅川農民畫發展的基礎。

3. 新時代的繪畫者們應在保留紅川農民畫固有特點的同時,多從創作上下功夫,不能一味重復過去,應緊跟時代步伐,走出一條適合現狀的、有特色的新路,為表現新生活而創作,順應時代潮流才不會被時代遺忘或淘汰。

相信在眾多農民畫愛好者的努力下,在縣文化館及各部門的大力支持鼓勵下,紅川農民畫將會不斷傳承和發揚下去,繼續向人們展示她的生命之美,生活之美和生態之美,在十四五遠景目標的宏偉藍圖下,描繪出更加美麗的新時代畫卷。