榆神府礦區富油煤多尺度孔隙結構特征

申艷軍,王 旭,趙春虎,王生全,郭 晨,師慶民,馬 文

(1.西安科技大學 地質與環境學院,陜西 西安 710054;2.西安科技大學 陜西省煤炭綠色開發地質保障重點實驗室,陜西 西安 710054;3.西安科技大學 建筑與土木工程學院,陜西 西安 710054;4.中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)

現階段,我國能源的典型稟賦特點為“貧油,少氣,相對富煤”[1]。2019 年,石油對外依存度已達72.5%,天然氣對外依存度也達到45.2%[2]。立足于國家能源主體戰略安全布局,多元渠道發展補充油氣能源開發,是保障國家能源自主安全的重要措施。煤田地質學中將焦油產率大于7%的煤定義為富油煤[3],通過低溫干餾熱解方式開展“提油煉氣”,是彌補我國油氣供給不足的重要措施[4]。陜西富油煤煤炭資源探明儲量已達到1 500 多億t,焦油平均產率高達11.57%,開發潛力巨大[5]。有學者認為,若榆林富油煤焦油產率能達到10%,可“再造一個大慶油田”[6]。就榆神府礦區而言,富油煤儲量占到省內煤炭資源總量的32%,且低溫焦油產率達11%,足見其資源豐富、品質優良。

全面掌握油分賦存形式及狀態是開展富油煤“提油煉氣”的基礎性工作,相關學者對于油分在煤體中的賦存形式已有一定研究,如:J.L.Clayton 等[7]提出煤炭是一種特殊的石油儲層,油分主要以化合物形式鑲嵌或吸附在煤基質上,以一種低分子的形式存在,但在特定油藏條件下,油分會以氣態附著于煤炭上,可以通過加熱施壓從煤炭孔隙中驅逐出油分,或通過煤分子的斷裂產生煤焦油。富油煤以煤分子的斷裂生油為主,其孔隙分布和孔隙形態是影響熱解過程中焦油析出,以及熱傳導和反應活性的主要因素[8-9]。總體而言,無論驅逐煤中的低分子化合物還是煤熱解生油,孔隙均是一個重要的運移通道。可見,圍繞富油煤孔隙發育特征開展專項研究,是進一步探明油分產生、運移的基礎性工作。目前,煤樣微觀孔隙結構特征的主要分析方法包括:液氮吸附法、壓汞法和核磁共振法,諸多學者利用上述方法對不同地區、不同變質程度煤的孔隙特征展開了大量研究工作,并取得了較為一致的認識[10-14]。煤層滲透率與其孔隙結構密切相關,是反映其滲流能力與孔隙連通性的關鍵指標,不同煤階煤的滲透特性存在差異變化[15],且煤樣滲透率與含水率具有一定的相關性[16]。

以上研究對于全面認知煤內部孔隙結構發育特征提供了重要參考。富油煤作為近年來煤炭清潔利用的一個方向,但圍繞陜北富油煤孔隙發育特征開展專項研究較少,對于其孔隙發育狀態認知尚不全面。筆者以榆神府礦區張家峁煤礦富油煤為研究對象,綜合采用低溫液氮法、壓汞法、核磁共振法等多種測試手段,系統分析研究該地區富油煤全段孔隙結構發育特征;并通過氣滲透法分析富油煤孔隙滲透能力,為我國榆神府礦區富油煤開發利用提供技術支撐。

1 樣品采集與測試方法

富油煤樣品采自陜北榆神府礦區張家峁煤礦5-2煤層回采工作面,煤巖類型以暗淡型煤為主,含少量半亮型煤。一部分樣品制備成?25 mm×(30~50) mm、?20 mm×10 mm 柱狀樣,一部分樣品研磨至60~80 目(0.18~0.25 mm)用于低溫液氮吸附實驗,一部分破碎后過80 目篩(0.18 mm)用于煤質分析。孔徑劃分采用B.B.霍多特(1996)劃分法,即微孔(<10 nm)、小孔(10~100 nm)、中孔(100~1 000 nm)、大孔(>1 000 nm)。富油煤工業分析和元素分析結果見表1。

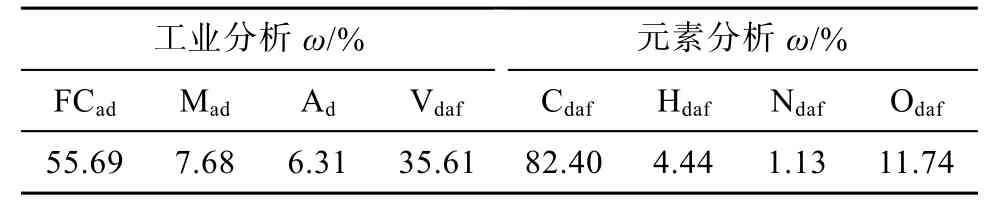

表1 樣品工業分析及元素分析結果Table 1 Proximate analysis and element analysis of tar-rich coal samples

從表1 可以看出,張家峁煤礦富油煤的揮發分產率為35.61%,為中高揮發分煤,而揮發分產率通常與焦油產率成正相關關系,表明其焦油產率較高;灰分較低,表明富油煤燃燒性能較好。

不同測試方法對孔徑尺度的識別范圍存在差異,為了全面分析富油煤樣品多尺度復雜孔隙結構特征,本次采用以下測試手段。①低溫液氮吸附法:主要通過氮氣的毛細凝聚現象實現煤孔徑分布以及孔隙形態的表征[17]。由于氮氣在孔徑較大的孔隙內無法發生毛細凝聚現象,導致低溫液氮吸附法無法測量孔徑較大的孔隙。因此,低溫液氮吸附法適宜于測量孔徑為幾納米至幾百納米的微小孔隙[18]。② 壓汞法:通過測定煤中壓入汞的體積,獲得煤樣孔徑分布、滲透性等信息[19]。但汞液進入微小孔隙,需要較大的進汞壓力,可能會使孔結構變形或破壞,產生不可逆的變化[20],故壓汞法一般可測量幾十納米至幾百微米的孔隙,用于研究中孔、大孔等孔隙特征[21-22]。③核磁共振法:依據橫向弛豫時間T2分析煤樣孔隙特征[23],可以表征納米級—微米級的孔隙,是一種無損分析煤孔徑分布的便捷手段[24]。在樣品孔隙結構測試結果的基礎上,利用壓汞法、液氮吸附法計算煤樣表面弛豫率[25]。

氣測滲透法是以氣體為流體測量煤樣滲透率的有效方法,可有效避免孔隙結構破壞,還能測量低滲透煤的滲透率,適用范圍較廣。因此,氣滲透法常被用于測量煤樣滲透率[26],本文利用氣測滲透法分析富油煤滲透率及孔隙連通性。

2 結果

2.1 低溫液氮吸附法

低溫液氮吸附法測試結果顯示:榆神府礦區富油煤的液氮吸附平均孔徑為5.34 nm,孔徑較小,即該區域富油煤微孔較為發育;富油煤BET 比表面積較高,為27.48 m2/g,反映其吸附能力較強。

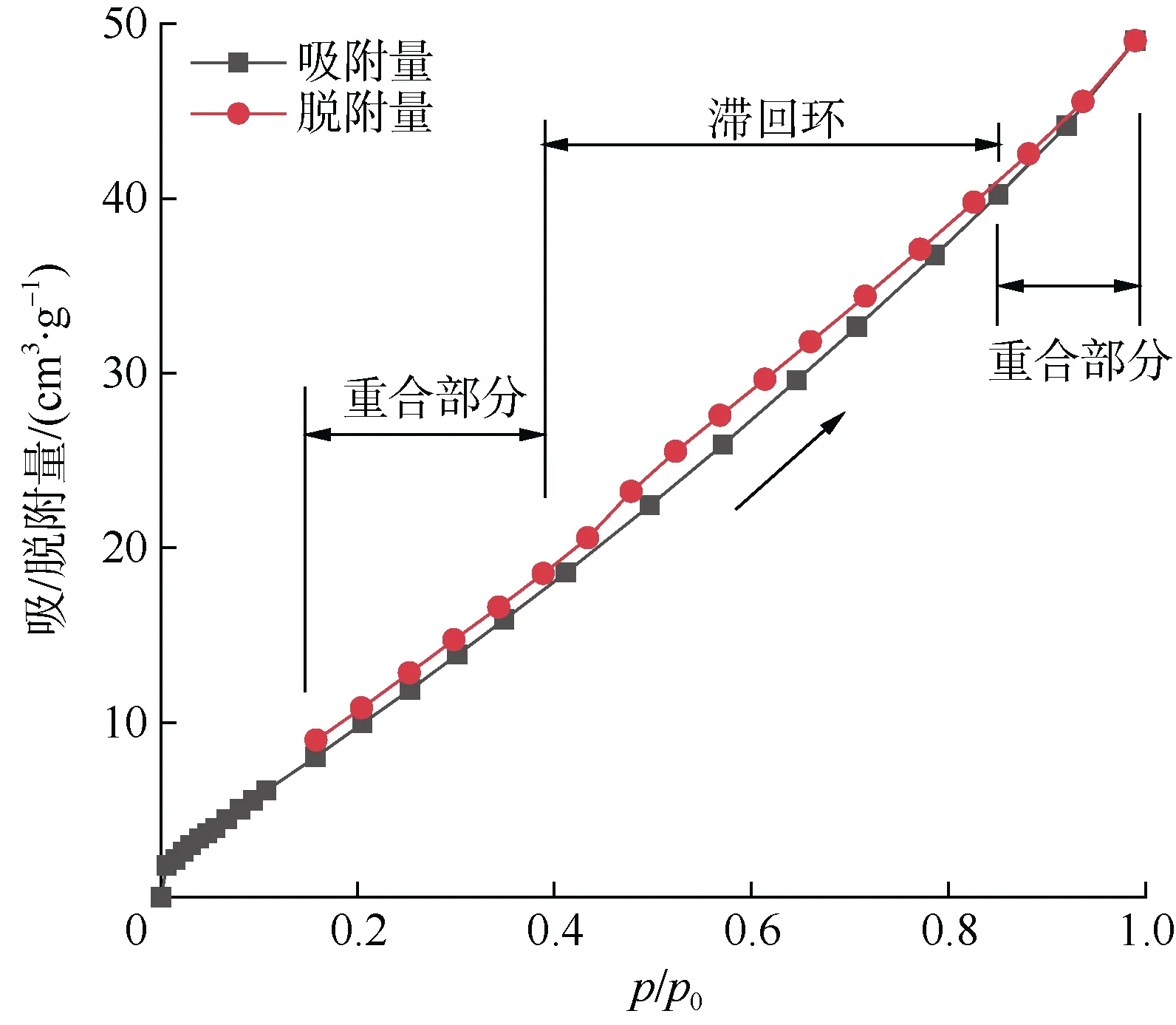

煤的吸/脫附曲線是利用氮氣在凝聚與蒸發時,產生不同相對壓力,反映孔隙發育形態[11]。由圖1可以看出,榆神府張家峁煤礦富油煤吸附曲線存在陡峭且狹小的滯回環,表明煤樣存在兩端開口孔隙,但以一端封閉的不透氣性圓筒孔為主;在相對壓力較高處和較低處,吸/脫附曲線接近重合,反映該段孔隙為一端封閉的不透氣性孔[27];在相對壓力為0.5時,吸/脫附曲線存在輕微凸起,表明樣品孔隙結構存在墨水瓶狀孔及少量開放性孔。

圖1 榆神府張家峁煤礦富油煤液氮等溫吸/脫附曲線Fig.1 Low-temperature nitrogen adsorption(desorption)curves of tar-rich coal

根據Kelvin 公式[12]:

式中:r為孔隙半徑;p/p0是液氮吸附相對壓力。函數lg 后面參數取數值,文中其他函數中表示意義相同。

在相對壓力為0.5 時,對應孔直徑約為4 nm,可得到其孔隙形狀主要存在2 種形式:孔徑r<4 nm的孔,主要以一端開口的圓筒孔為主;r≥4 nm 的孔,則包含墨水瓶孔和兩端開口的圓筒孔。此外,在曲線的底端存在一定的吸附量,其主要為填充微孔所致,表明其微孔較為發育。從圖1 可以看出,富油煤樣品液氮吸附量能達到40~50 cm3/g,較高的吸附量也表明其微小孔隙發育較好。

孔容分布反映孔隙的吸附和儲集能力,從圖2可以看出:液氮吸附法可以測出煤樣中2~120 nm 的孔隙分布,只適合表征微小孔隙特征,富油煤樣品孔徑多小于100 nm,其中0~10 nm 區間占據富油煤整體孔徑分布的77.9%,即微孔發育較好。另外,富油煤樣品微小孔徑分布為單一峰型,在4 nm 處出現孔容峰值。圖2 中由dV/dD可以看出,微孔較為發育,且大部分孔隙落在微孔區域。其中,孔徑為1~4 nm 的微孔提供了較大的孔容,其孔容占據了總孔容的86.7%。而小孔的孔容占比僅不到10%。據前文可知,孔徑小于4 nm 的孔隙主要為一端開口的圓筒孔,而在孔徑r≥4 nm 的孔隙中,則存在墨水瓶孔隙、兩端開口孔隙等多種孔隙,而相較于墨水瓶孔隙,圓筒孔能夠提供更大的孔容。

圖2 液氮吸附法計算的富油煤孔徑分布Fig.2 Pore size distribution of tar-rich coal samples using low-temperature nitrogen adsorption

2.2 壓汞法

壓汞法是通過非潤濕性的汞液,在外力作用下進入較小孔隙,進而測量孔隙結構參數。其中,孔喉半徑r與進汞壓力p、汞在顆粒表面接觸角α和表面張力σ間滿足Washburn 方程[28]。

由式(2)可知,當汞液經由細小喉道進入到大孔隙時,壓力會降低而發生跳躍,壓力跳躍得到的進汞增量對應孔隙體積,從而可獲得孔喉半徑、孔隙分布等煤巖孔隙結構參數[29-30]。

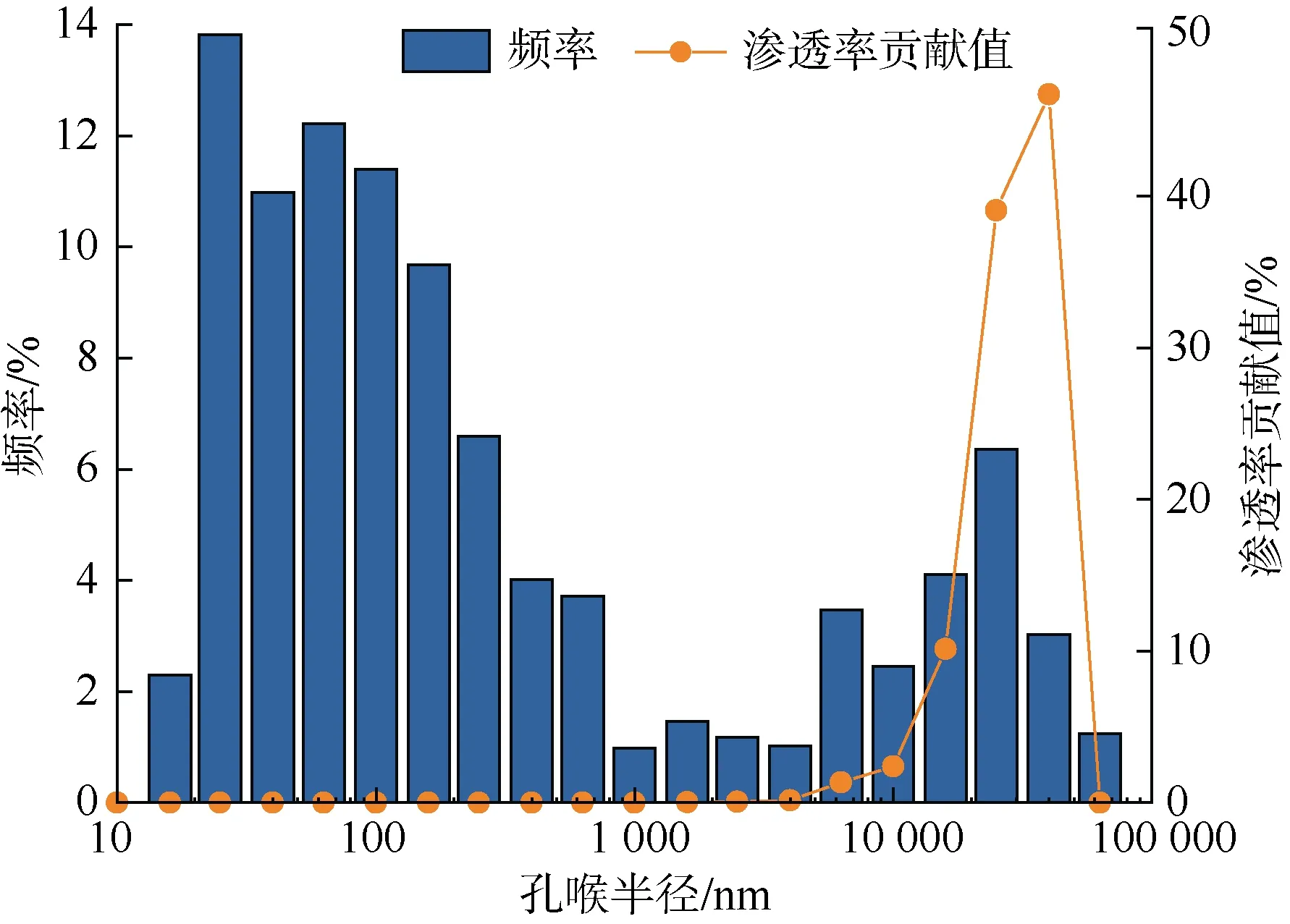

從圖3 可看出,①壓汞法可以測量出富油煤中r≥10 nm 的孔隙,但無法探測微孔分布。② 樣品中孔徑分布為典型的雙峰型,第一個峰的孔徑分布范圍為10~700 nm;第二個峰的孔徑分布范圍則為30 000~70 000 nm,且第二個峰的孔隙相對發育不足。③孔隙以小孔為主,其占總孔隙的60.4%;其次為大孔,占比24.3%;中孔占比最小,僅占15.3%。④ 從孔徑滲透率貢獻曲線可得到,富油煤樣品的滲透性能主要由大孔、裂隙決定,而小孔、中孔因其孔徑較小,易造成滲流瓶頸,導致其無法滲透。

圖3 壓汞法計算煤樣的孔徑分布Fig.3 Pore size distribution of tar-rich coal samples using mercury intrusion porosimetry

煤樣汞飽和度曲線在一定程度上可反映其孔隙連通性、孔隙形態等特征,張家峁礦區富油煤煤樣汞飽和曲線如圖4 所示。

從圖4 可以看出:①在不同壓力下,進汞曲線和退汞曲線有明顯的差異,進汞曲線和退汞曲線間均有明顯的分離,表明孔隙存在兩端開口孔隙;② 在低毛管壓力時,進汞量已達到50%~60%,但退汞效率較低,僅為25%~30%,可見富油煤大孔滲流性、連通性較好,在較低進汞壓力時,汞液能快速進去填充孔隙;③在進汞壓力較大時,進汞量增長緩慢,進汞曲線與退汞曲線接近重合,表明孔徑較小的孔隙多為墨水瓶狀孔隙,且其孔隙連通性較差。

2.3 核磁共振法

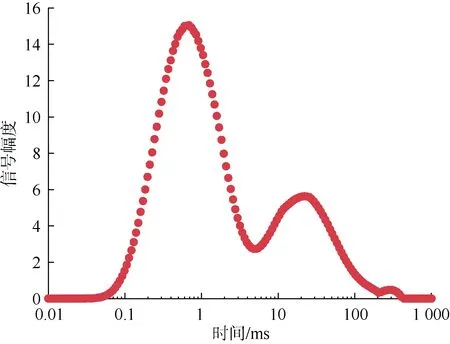

核磁共振實驗能夠定量表征儲層完整孔喉分布,其主要是通過獲取煤樣孔隙中流體氫核核磁共振弛豫信號的弛豫速率與強度,得到煤樣孔隙結構、孔隙大小等參數。核磁共振T2譜分布可反映煤樣的孔隙分布,其T2峰面積反映孔隙體積,T2峰與峰孤立性反映孔隙連通性[31]。劉彥飛等[32]研究發現:T2<10 ms 對應煤樣的微小孔隙;10 ms≤T2≤100 ms對應煤樣的中孔隙;T2>100 ms 對應煤樣的中大孔和微裂隙。

從圖5 可以看出,富油煤T2譜峰為3 峰型。其中,T2最高峰出現在0.1~1.0 ms,表明微小孔發育最好,但此峰與中孔峰的峰谷較為明顯,比較孤立,表明其微小孔隙與中孔間的連通性相對較差;其次,中孔峰與大孔峰間的峰谷較小,弛豫時間跨度較大,表明大中孔及裂隙間的連通性好,再次印證了壓汞、液氮吸附測試結果,即微小孔隙發育良好,為吸附孔隙;大中滲流孔隙發育相對不足。

圖5 富油煤T2 弛豫時間譜Fig.5 T2 relaxation time spectra of tar-rich coal

為了準確分析富油煤孔徑分布,針對柱狀孔隙及球狀孔隙的換算,T2弛豫時間與樣品孔徑的關系如下式:

式中:ρ2為表面弛豫率;FS為幾何形狀因子,當孔隙結構為柱狀模型時FS=2,球狀模型時FS=3;rc為煤樣孔徑,m。

表面弛豫率通常不能直接計算,一般通過低溫液氮吸附法間接計算得到[24],其計算公式為:

式中:S為樣品孔隙比表面積;V為樣品孔隙體積。

根據液氮吸附結果得到:樣品孔隙比表面積S為82.256 3 m2/g,樣品孔隙體積V為0.090 2 cm3/g,從而計算富油煤表面弛豫率ρ2為1.68×10–9m/ms。

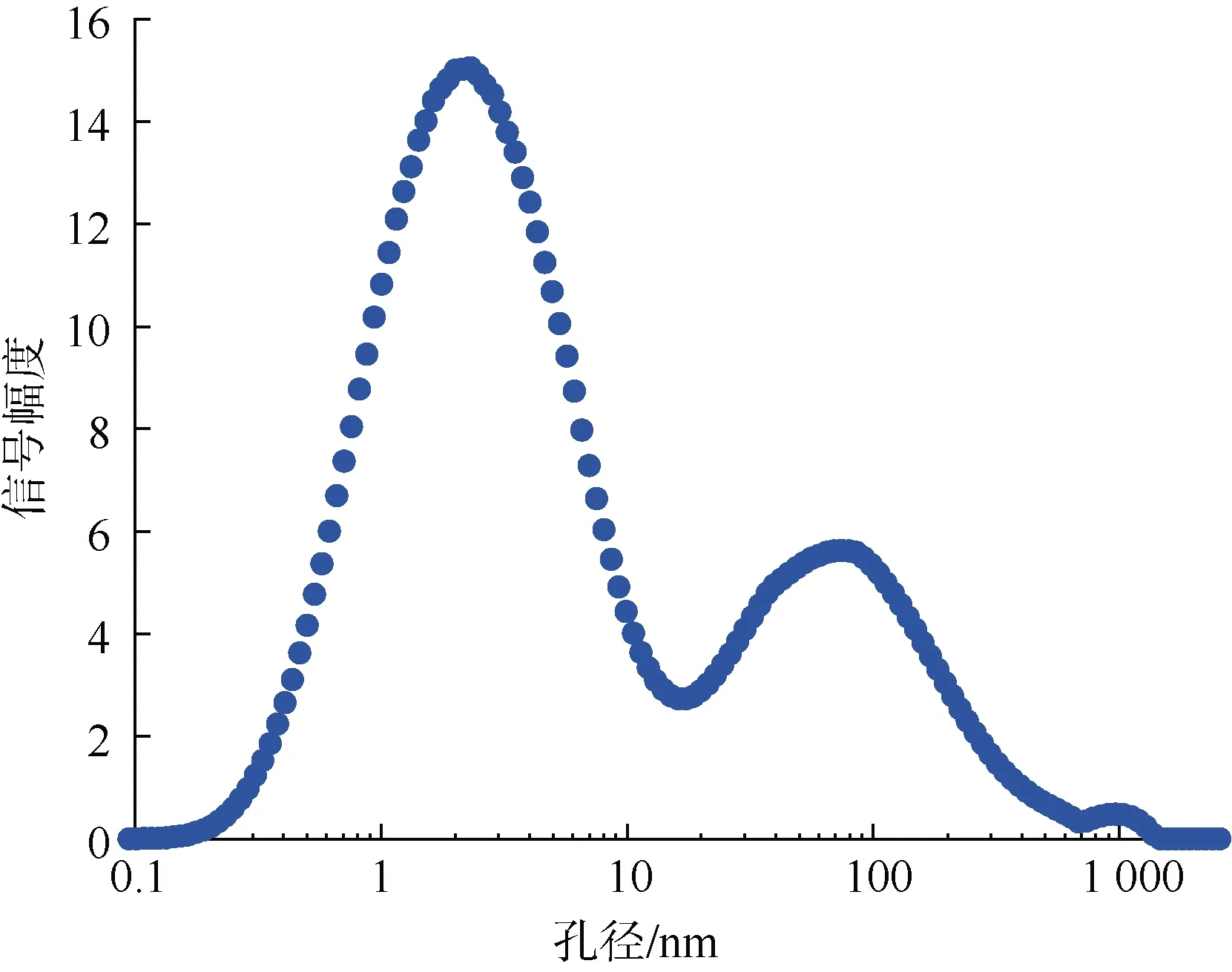

液氮吸附結果表明,富油煤煤樣孔隙為圓筒狀,故本文取FS=2。通過式(3)將煤樣弛豫時間T2進行轉化,將不同孔徑所占比例進行統計,結果如圖6所示。

圖6 核磁共振轉換孔徑分布Fig.6 Pore size distribution of nuclear magnetic resonance

從圖6 可以看出,第1 峰型孔徑范圍為0.2~16.5 nm,其峰值出現在2 nm 附近,即為微孔孔隙,占總孔隙的70%以上;第2 峰型孔徑范圍為16.5~715.2 nm,其峰值出現在70 nm 附近,主要為小孔孔隙,含部分中孔孔隙,占總孔隙的25%~30%;第3 峰型孔徑分布為800~1 200 nm,為大孔,但占比最小,不到總孔隙的5%。由此可知,研究區富油煤的孔徑占比由大到小依次為:微孔、小孔、中孔、大孔。

2.4 氣滲透法

煤中流體滲流特性及運移規律與煤體本身的結構和煤質等有關,也反映煤樣孔隙連通性。本文采用氣體滲透研究富油煤滲透率以及孔隙連通性。為了消除煤樣變形的影響,本次設置圍壓比進口壓力大1 MPa,出口端為大氣壓,保持有效應力不變的情況下測試 5 個壓力點的滲透率值,根據Klinkenberg 滑脫效應原理,通過線性擬合取截距的方法獲得煤樣的絕對滲透率。依據達西定律,可計算煤巖滲透率,滲透率的計算公式[33]為:式中:k為滲透率,10–3μm2;p0為大氣壓,近似取值為0.101 325 MPa;μ為氣體黏度,mPa·s;Q為氣體流速,cm3/s;L為長度,cm;A為煤樣橫截面積,cm2;p1、p2分別為進出口壓力,出口壓力取0.1 MPa。

從圖7 可以看出,R2達到0.9 以上,擬合關系良好,煤樣滲透率在低壓下較高,而在高壓下反而較低。其原因為低壓下滑脫效應加劇[34],絕對滲透率正是消除滑脫效應影響求得的滲透率(壓力無窮大)。從擬合方程可以得到富油煤絕對滲透率均無較大差異,為0.134 5 ×10-3μm2。受煤樣孔隙結構影響,其滲透性較差,滲流孔的含量將影響其滲透性能[35]。富油煤微小孔隙較為發育,大中孔隙發育相對不足,而據壓汞測試數據可知,大孔、中孔提供主要的滲流通道。

圖7 富油煤滲透率與壓力的關系Fig.7 The relationship between permeability and pressure of tar-rich coal samples

3 討論與分析

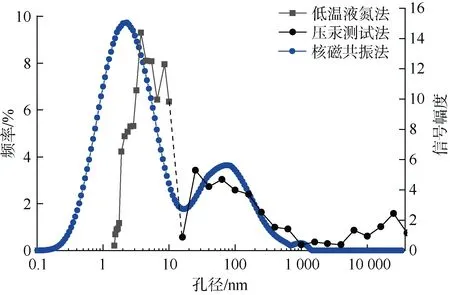

3.1 不同測試方法對富油煤孔隙發育特征聯合表征

富油煤孔徑分布從幾納米至幾百微米,甚至能延展至毫米級[36-37],其內部存在微孔、中孔、大孔多種尺度。目前,難以通過單一手段表征煤樣全段孔隙,需要結合多種手段進行表征[38]。液氮吸附法可測出孔徑為1~120 nm 范圍內的微小孔隙,壓汞法可表征孔徑為10 nm~63 μm 的大中孔隙。通過低溫液氮吸附法結合壓汞法則可測量出孔徑為 1 nm~63 μm 的孔隙分布情況,完成從納米級至微米級孔隙的測量。據研究發現,對于微孔極為發育的煤,壓汞法會導致部分大孔與裂隙增大,而核磁共振法可用于校正壓汞測量結果[10]。故本文通過低溫液氮吸附法結合壓汞法表征富油煤煤樣全段孔隙,并利用核磁共振結果進行驗證對比。利用低溫液氮吸附法、壓汞法測量結果中小孔的重疊部分,重新計算各段孔隙的頻率值,其結果如圖8 所示。

圖8 富油煤全段孔徑分布對比Fig.8 Comparison of pore size distribution of tar-rich coal samples

從圖8 可看出:①液氮吸附–壓汞聯合表征結果可表征1 nm~100 μm 的孔隙,可實現從納米級至微米級的孔隙表征;② 張家峁煤礦富油煤孔隙分布為典型的3 峰型,孔隙主要以微孔為主,其次為小孔,中孔、大孔相對發育不足;③液氮吸附–壓汞聯合表征結果與核磁共振測試結果孔徑分布變化趨勢具有較好的一致性,可見液氮吸附–壓汞聯合表可較好地表征煤樣全段孔隙。但兩種測試結果在孔隙分布上有所差異。①液氮吸附–壓汞聯合表征結果與核磁共振測試結果在微孔的峰值孔徑有所不同,液氮吸附–壓汞聯合表征結果的峰值出現在4 nm 附近,而核磁共振結果在1 nm 附近。其原因為液氮吸附法無法測量孔徑小于1 nm 的孔隙,從而導致低溫液氮吸附微孔峰值孔徑大于1 nm。② 液氮吸附–壓汞聯合表征結果中,大孔最大孔徑為63 μm,而核磁共振測試結果僅為1 300 nm。其原因為富油煤微小孔隙極為發育,而在通過壓汞法測量其孔隙分布時,高壓會導致部分大孔與裂隙增大。

3.2 榆神府礦區富油煤孔隙特征與傳統低階煤樣差異性討論

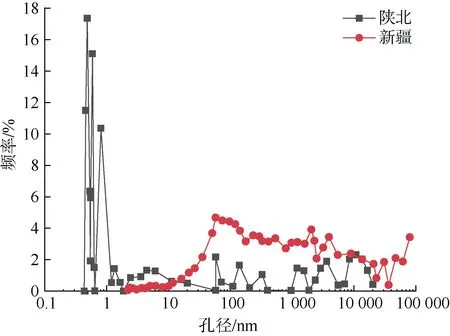

榆神府張家峁礦區富油煤具有微小孔隙極為發育,中孔、大孔發育不足的典型特點。為了全面認知榆神府礦區富油煤孔隙特征,本文通過對比其與常規低階煤樣孔隙特征差異,從而明確富油煤孔隙發育特點。如圖9 所示,通過低階煤孔隙發育特征整理發現,常規低階煤樣孔徑分布類型主要有兩類:①微孔極為發育,其他孔徑孔隙發育較為均勻;② 孔隙以中孔及大孔為主,其次為小孔,微孔最少。

圖9 低階煤全孔徑段孔隙的2 種典型孔徑分布特征[14,39]Fig.9 Two typical pore size distribution characteristics of Full aperture section in low rank coal[14,39]

榆神府張家峁礦區富油煤微小孔發育極好,平均孔徑僅為 5.46 nm,而 BET 比表面積卻達到27.48 m2/g,其液氮吸附量更是高達40~50 cm3/g,具有較強的吸附能力;而常規低階煤的平均孔徑為10 nm 以上,其BET 比表面積普遍為0.20~17.61 m2/g,煤樣氮吸附量大多均在10 cm3/g 以下[39-41]。由此可見,榆神府張家峁礦區富油煤孔隙分布特征屬于第一類低階煤孔徑分布典型特征(圖9):首先,煤微孔主要集中于1~10 nm,且微孔體積占比較大;其次,富油煤的小孔、中孔孔隙較傳統低階煤發育更好,微小孔隙通常是決定氣體吸附和儲存的主要因素[42];此外,富油煤的孔徑分布存在明顯的3 個峰,而傳統低階煤則為不顯著的多峰型。

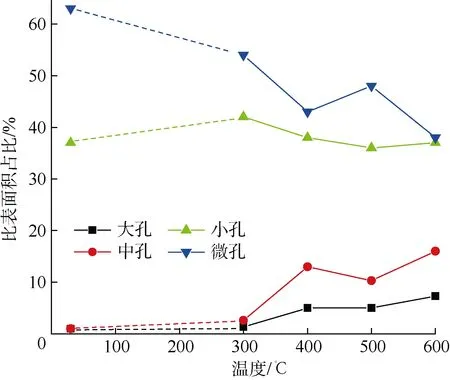

從圖10 可以看出,煤樣熱解,最先從微孔開始。而富油煤目前主要是依靠熱解生油,其擁有極為發育的微小孔隙,對于利用其熱解生油提供了便捷條件[43]。此外,比表面積則能影響其煤焦的反應活性[44],富油煤較大的比表面積為其熱解提油提供了有利條件。

圖10 常規熱解過程中不同孔徑孔隙比表面積隨溫度的變化曲線[43]Fig.10 The variation curves of pore specific surface area with temperature during conventional pyrolysis[43]

4 結論

a.榆神府張家峁富油煤樣孔隙分布特征屬于低階煤典型孔隙分布特征中的一類,以微小孔極為發育,中孔、大孔等孔隙相對缺乏;其次,富油煤微小孔隙為吸附孔隙,提供較大的比表面積,使其具有較強的吸附能力;而大中孔隙主要為滲流孔隙,占比相對較少,其絕對滲透率僅為0.134 5×10–3μm2,滲透能力相對弱。

b.低溫液氮吸附法可以測量出富油煤 1~120 nm 的孔徑分布及孔隙形態,適合于表征微小孔隙;壓汞法測量出的孔徑分布為10~70 000 nm,可以較好地表征中孔、大孔;而核磁共振法可測量煤樣全段孔隙,能較為準確地觀測煤樣孔徑分布,但需要結合其他測試方法。通過核磁共振結果對比發現,聯合低溫液氮吸附法與壓汞法能夠實現從納米至微米孔隙的煤樣全段孔隙表征。

c.與傳統低階煤相比,榆神府礦區張家峁煤礦富油煤的比表面積和氮氣吸附量均較大;富油煤微孔、小孔、中孔等孔隙發育較好,大孔發育相對不足;富油煤孔徑分布為典型的三峰型,而傳統煤樣為不顯著的多峰型。富油煤上述特征為煤層氣(油)吸附提供了基礎條件,增強了煤焦的反應活性,加快了富油煤提油煉氣進程。

致謝:西安科技大學王雙明院士、張蕾副教授在方案設計中提出了諸多建設性意見,在此表示感謝!