污水處理系統(tǒng)問題診斷及提質(zhì)增效策略

王 寅,周傳庭,2,唐建國(guó)

(1.上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海 200127;2.同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 污染控制與資源化研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200092)

城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)由污水收集、處理及再生利用、污泥處理處置等核心單元構(gòu)成,過去20年,我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理發(fā)展迅速,為經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。然而在新時(shí)期,問題逐漸凸顯[1]:污水處理系統(tǒng)污染物收集率不高、溢流污染控制不到位,“重建設(shè)、輕管理”、“重廠輕網(wǎng)”,導(dǎo)致污水廠污染物進(jìn)水濃度長(zhǎng)期上不去,地表水體污染物濃度下不來。

針對(duì)新時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)的客觀需求和水生態(tài)環(huán)境改善的立足點(diǎn),為進(jìn)一步提升對(duì)城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)的科學(xué)診斷和功能定位,有效提升城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)的功能,改善進(jìn)水水質(zhì),本論文以實(shí)際案例為出發(fā)點(diǎn),探討了河網(wǎng)密布區(qū)域污水處理系統(tǒng)提質(zhì)增效的系統(tǒng)化整治方案[2-3],對(duì)污水處理廠進(jìn)水濃度長(zhǎng)期偏低的問題進(jìn)行識(shí)別,并分析成因,提出可行性整治方案。

1 污水處理廠進(jìn)水濃度長(zhǎng)期偏低問題識(shí)別與成因分析

1.1 污水系統(tǒng)概況

本研究以上海市某污水處理廠為研究對(duì)象,該污水處理廠服務(wù)面積為12.1 km2,片區(qū)內(nèi)以工業(yè)用地、城鎮(zhèn)住宅基地、商業(yè)服務(wù)用地等為主,服務(wù)人口約2.5萬人。該污水廠服務(wù)片區(qū)采用雨污分流的排水體制,污水總管網(wǎng)長(zhǎng)度為18.4 km,其中一級(jí)污水管網(wǎng)長(zhǎng)度為1.8 km。區(qū)域工業(yè)污水量占比約40%。

1.2 水量變化情況分析

分析2015年—2019年區(qū)域給水量和污水量數(shù)值,給水和排水量整體上變化趨勢(shì)一致,5年間實(shí)際給水量平均17.2萬t/月,污水排放系數(shù)按0.9考慮,則理論原生污水量應(yīng)為15.5萬t/月,而實(shí)際污水處理量33.4萬t/月,是理論原生污水量的2.15倍。雨季和旱季實(shí)際污水量分別為37.3萬t/月和29.5萬t/月,是理論原生污水量的2.33倍和2.04倍。

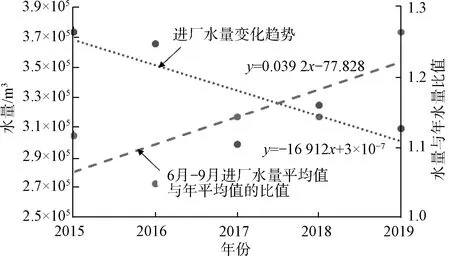

該污水處理廠2015年—2019年月平均水量波動(dòng)情況如圖1所示。由圖1可知,每年6月—11月進(jìn)廠污水量較大。對(duì)月水量變化趨勢(shì)進(jìn)行分析,結(jié)果如圖2所示。2015年—2019年進(jìn)水量均值整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì);每年6月—9月進(jìn)水量均值與年均值的比例,整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。年進(jìn)水量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),而6月—9月這4個(gè)月的進(jìn)水量卻呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì),分析可能原因可能與當(dāng)?shù)匮雌诮涤炅坑嘘P(guān)。

圖1 污水廠2015年—2019年月水量變化曲線圖

圖2 水量變化趨勢(shì)

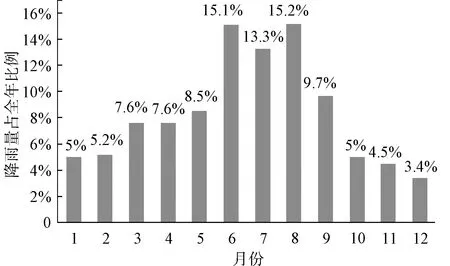

由上海市氣象降雨資料分析可知,上海市的汛期是每年的6月—9月,這期間也是全年中降雨最為集中的時(shí)段,如圖3所示。從降雨量在全年的分布情況來看,汛期4個(gè)月的降雨量最多。通過以上分析可知,興塔水質(zhì)凈化廠進(jìn)水量與上海市年降雨分布量呈現(xiàn)一定的相關(guān)性,受雨季影響明顯。為進(jìn)一步分析降雨對(duì)進(jìn)水水量的影響,對(duì)2019年日進(jìn)水量進(jìn)行更為詳細(xì)的研究和分析。篩選2019年發(fā)生暴雨、大雨和中雨降雨事件,比較當(dāng)天進(jìn)水量與前一天的進(jìn)水量,并計(jì)算差值。在未降雨日期內(nèi),進(jìn)水量與前1 d的差值的平均值為-27.5 m3,表明雖然日進(jìn)水量有波動(dòng),但均值基本保持穩(wěn)定。而當(dāng)降雨等級(jí)為暴雨、大雨和中雨降雨事件時(shí),進(jìn)水量與前1 d的差值平均值為5 420.5 m3。因此,從降雨關(guān)聯(lián)性和降雨前后水量波動(dòng)情況看,該污水廠進(jìn)水水量波動(dòng)受當(dāng)?shù)亟涤昵闆r影響較大。

圖3 上海市年內(nèi)降雨量分布

以該污水廠2019年數(shù)據(jù)為研究對(duì)象,剔除雨天進(jìn)水量數(shù)據(jù),對(duì)旱季進(jìn)水水量進(jìn)行分析。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為2019年1月1日—2019年12月23日,合計(jì)357 d,去除降雨天數(shù),旱天合計(jì)134 d,日進(jìn)水量最大為15 905 m3,最小值為3 262 m3,日平均進(jìn)水量為8 494.2 m3。服務(wù)區(qū)域?qū)嶋H用水量為35萬t/月,合計(jì)11 667萬t/d。污水排放系數(shù)按0.9考慮,則理論原生污水量應(yīng)為10 500 m3/d。2019年全年日平均進(jìn)水量為10 001.6 m3/d,理論為10 500 m3/d,旱季僅為8 494.2 m3/d。由此分析可知,該水廠服務(wù)區(qū)域旱季污水收集未做到“應(yīng)收應(yīng)盡”,外水涌入,導(dǎo)致污水處理廠濃度上不去,處理的不是“真正”的污水。

1.3 水質(zhì)變化情況分析

分析2015年—2019年月平均水質(zhì)情況,該污水廠自2017年5月始,平均月進(jìn)水COD和BOD明顯小于行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)值(圖4)。該污水廠進(jìn)水CODCr濃度在112.5~325.7 mg/L,BOD5為37.8~107.9 mg/L,COD和BOD的變異系數(shù)分別為1.59和1.58,均大于1.5。進(jìn)水的有機(jī)物組成(BOD/COD)變化幅度卻很小,為0.32~0.34,變異系數(shù)僅為1.02。

圖4 污水廠進(jìn)水COD和BOD濃度變化趨勢(shì)

由以上分析結(jié)果可知,造成以上結(jié)果的原因可能是進(jìn)水存在“集中稀釋”作用,外來水或大量有機(jī)物含量低的納管水水量波動(dòng),導(dǎo)致進(jìn)水濃度成比例的上下波動(dòng)。污水廠進(jìn)水濃度長(zhǎng)期偏低要從“地下水入滲”、“雨污管網(wǎng)錯(cuò)接、混接”、“河湖水體倒灌”、“進(jìn)水水質(zhì)本底情況”4個(gè)方面出發(fā)追溯根源,以趕出污水管道中的清水為核心目標(biāo),制定針對(duì)性的措施。

2019年該污水廠服務(wù)區(qū)域大雨及暴雨事件BOD5進(jìn)廠平均濃度為37.5 mg/L,中雨事件進(jìn)廠平均濃度為65.1 mg/L,旱季BOD5進(jìn)廠平均濃度為53.3 mg/L。在中雨事件發(fā)生時(shí),進(jìn)廠有機(jī)物濃度較降雨前一天反而提高,可能是管道長(zhǎng)期未清理,管泥較多,存在沖刷效應(yīng)。降雨為大雨或暴雨時(shí),有機(jī)物濃度下降較為明顯,外水入滲嚴(yán)重,稀釋效應(yīng)明顯大于沖刷效應(yīng),導(dǎo)致濃度降低。

1.4 原因分析

(1)地下水入滲分析

在地下水位高的情況下,地下水會(huì)通過管道的各類結(jié)構(gòu)性缺陷進(jìn)入管道中,提高污水管道的水位,污水廠進(jìn)水量增加,BOD5濃度降低。根據(jù)旱季給水和排水量分析可知,近5年由于管道的各種缺陷,排水系統(tǒng)內(nèi)存在大量的地下水入滲量。

(2)雨污混接情況分析

雨污混接主要兩種情況:①污水混接進(jìn)入雨水管道,會(huì)導(dǎo)致污水直排河道,降低污水收集率,應(yīng)收未收;②雨水混接進(jìn)入污水管道,會(huì)導(dǎo)致雨天時(shí)污水廠的負(fù)荷超標(biāo),進(jìn)水濃度進(jìn)而被稀釋。片區(qū)內(nèi)大部分老小區(qū)內(nèi)敷設(shè)為合流管道,仍需做實(shí)工廠、小區(qū)內(nèi)部的源頭雨污分流改造工作。門面房等污水直排雨水口的情況也是源頭雨污混接工作的重要內(nèi)容。

(3)河水倒灌分析

在排水口淹沒在常水位以下時(shí),旱天河湖水會(huì)通過這些排水口河水倒灌進(jìn)入排水管道,導(dǎo)致雨水管或合流管水位高。河水倒灌進(jìn)入污水系統(tǒng)可能途徑:①通過河道沿河截流管倒灌進(jìn)入污水系統(tǒng);②通過市政雨污混接點(diǎn)從雨水管道進(jìn)入污水系統(tǒng)。興塔片區(qū)為雨污分流制,根據(jù)雨污混接情況的調(diào)查可知,片區(qū)內(nèi)不存在市政雨污混接的混接類型。綜上,河水倒灌對(duì)進(jìn)水濃度偏低影響基本不存在。

(4)生活污水水質(zhì)本底值分析

對(duì)1月—2月水質(zhì)進(jìn)行分析,該期間為春節(jié)期間,工業(yè)用水量少,預(yù)測(cè)生活污水水質(zhì)本底值情況。通過預(yù)測(cè),該區(qū)域生活污水的平均本底值為180~210 mg/L。該區(qū)域均為老小區(qū),內(nèi)部為合流管道,設(shè)置有化糞池,相關(guān)文獻(xiàn)研究表明:經(jīng)化糞池沉淀厭氧處理后,上清液排入污水管網(wǎng)中,對(duì)BOD5的處理效率可達(dá)到51.1%。因此,為提高生活污水的進(jìn)水本底值,建議結(jié)合小區(qū)雨污分流改造取消化糞池。

2 “一廠一策”制定措施

針對(duì)該廠進(jìn)水濃度長(zhǎng)期偏低的問題,應(yīng)從地表水體水倒灌、地下水及其他水入滲、雨水管錯(cuò)接或混接入污水管、改善工業(yè)廢水有機(jī)物濃度降低用水量等多個(gè)方面查找具體原因,并有針對(duì)性地制定對(duì)策措施。

(1)外來水入侵

針對(duì)該廠下雨前后水量和水質(zhì)變化明顯的特性,采取防止外來水入侵收集系統(tǒng)的對(duì)策。防止外來水入侵措施包括防止雨水入侵的對(duì)策、防止地下水入侵的對(duì)策和防止河水倒灌的對(duì)策,根據(jù)前面的原因分析,本研究主要采取針對(duì)雨水入流的情況,主要有以下解決對(duì)策。

① 污水收集管網(wǎng)破損導(dǎo)致的雨水入侵。對(duì)該區(qū)域主要污水管網(wǎng)進(jìn)行調(diào)查,通過CCTV等措施對(duì)管道的結(jié)構(gòu)性狀況進(jìn)行評(píng)估,掌握區(qū)域建成管網(wǎng)狀況,對(duì)管道缺陷進(jìn)行檢測(cè)修復(fù)措施,防止雨水入侵。

② 雨污混接導(dǎo)致的雨水入侵。該污水廠區(qū)域采用分流制排水系統(tǒng),采用自下游至上游、先主管后支管的措施,對(duì)檢查井不明管道進(jìn)行排查,判斷是否為雨水管道,進(jìn)行改接駁整改。收集關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管網(wǎng)水位信息,通過識(shí)別雨天管網(wǎng)水位異常值,判斷重點(diǎn)整改區(qū)域。

③ 截污系統(tǒng)雨水入侵。該區(qū)域部分小區(qū)采用合流制排水系統(tǒng),并未徹底就行雨污分流。系統(tǒng)梳理合流制小區(qū),排查重復(fù)截污點(diǎn),對(duì)截污點(diǎn)的截留量進(jìn)行評(píng)估,防止截污工程導(dǎo)致的雨水入侵。同時(shí),考慮后續(xù)住宅小區(qū)合改分的可能性。

通過對(duì)污水收集系統(tǒng)進(jìn)行排查,查找具體原因,并分析河湖水倒灌、外水入滲、管道錯(cuò)接混接3個(gè)方面導(dǎo)致進(jìn)水有機(jī)物濃度偏低的貢獻(xiàn)率,找準(zhǔn)具體問題再追溯根源。

(2)工業(yè)廢水措施

對(duì)該水廠污水來源進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),片區(qū)工業(yè)廢水占比較大,且大部分企業(yè)納管廢水有機(jī)物濃度低。依據(jù)《國(guó)家水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制訂技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 945.2—2018)中的指導(dǎo)內(nèi)容:對(duì)于可生化性較好的農(nóng)副食品加工工業(yè)等污水,可執(zhí)行協(xié)商限值。對(duì)該廠服務(wù)區(qū)域內(nèi)企業(yè)水質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)分析排查,對(duì)于滿足條件的企業(yè)污水可執(zhí)行協(xié)商限值,提高進(jìn)水有機(jī)物濃度。但協(xié)商限值企業(yè)排放前,需在排水管道整治和充分論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行,避免高濃度污水滲漏排入水體,污染環(huán)境。同時(shí)對(duì)于有機(jī)物濃度低、用水量大的企業(yè),提倡采取節(jié)水措施。

(3)廠網(wǎng)一體化協(xié)調(diào)管理

開展污水系統(tǒng)整治工作是改善水環(huán)境、消除劣V類水體工作的核心內(nèi)容之一。提高水廠BOD只是階段考核指標(biāo),而最終的目的是改善城市水環(huán)境。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,應(yīng)加強(qiáng)排水管網(wǎng)的管理和整治,形成廠網(wǎng)協(xié)調(diào)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

上海市排水體制多以分流制為主,合流制為輔,新建區(qū)域多采用分流制,建成的合流制體制區(qū)域設(shè)置截污系統(tǒng)。2015年上海市水務(wù)局開展了分流制排水地區(qū)的雨污混接調(diào)查和治理工作,2018年該水廠區(qū)域?qū)σ患?jí)管網(wǎng)進(jìn)行了檢測(cè)估,并采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行修復(fù)整改。“一廠一策”是在提質(zhì)增效的范疇內(nèi),建議在排查完成后,要建立周期性檢測(cè)制度,維護(hù)污水收集系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí),將管網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)納入污水廠管理體制,保證有專業(yè)的維護(hù)隊(duì)伍和前后統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理,形成長(zhǎng)效廠網(wǎng)一體化協(xié)調(diào)管理機(jī)制。

3 提質(zhì)增效技術(shù)路線

河網(wǎng)密布區(qū)域提質(zhì)增效技術(shù)路線如圖5所示。

注:灰色填充部分為本案例推薦實(shí)施方案

河網(wǎng)密布區(qū)域,河湖和地下水位高,因地表水體水等地表水體水位高于污水直排口、雨水排水口和地下埋設(shè)管道,地表水體水倒灌進(jìn)入污水處理系統(tǒng);污水管道實(shí)際上是埋設(shè)在地下水中的,管道斷裂、塌陷、錯(cuò)口等結(jié)構(gòu)性缺陷,導(dǎo)致污水管道、截流管道“清污不分”。地下水等入滲進(jìn)入污水管道中,稀釋了污水處理廠進(jìn)水污染物濃度[4]。同時(shí),設(shè)計(jì)、施工錯(cuò)誤,管理不到位等,導(dǎo)致污水錯(cuò)接、混接進(jìn)入雨水排水系統(tǒng)[5],雨季雨水也會(huì)進(jìn)入污水系統(tǒng),污水管在雨天冒溢和污水處理廠超負(fù)荷溢流。

因此,“一廠一策”的制定應(yīng)根據(jù)廠區(qū)具體情況,查找原因,再對(duì)區(qū)域污水收集系統(tǒng)進(jìn)行針對(duì)性排查,對(duì)于確定的主要原因追溯根源,再制定相應(yīng)的措施。

4 結(jié)語(yǔ)

精準(zhǔn)摸排出污水收集系統(tǒng)的具體病灶所在,是污水處理系統(tǒng)提質(zhì)增效解決污水廠有機(jī)物濃度低的主要途徑。根據(jù)水質(zhì)水量等問題分析,該區(qū)域系統(tǒng)內(nèi)的外來水量大、工業(yè)廢水量和生活污水本底濃度值低,源頭雨污合流、雨污混接等,降低了進(jìn)廠污染物濃度。通過問題識(shí)別,該區(qū)域污水系統(tǒng)確定的治理思路為“調(diào)限值、改分流、強(qiáng)管理”。近期以“擠外水”為主要目標(biāo),提高進(jìn)水濃度本底值,重點(diǎn)推進(jìn)源頭治理,遠(yuǎn)期建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,持續(xù)推進(jìn)污水處理提質(zhì)增效。

污水收集管網(wǎng)是系統(tǒng)提質(zhì)增效的關(guān)鍵,根據(jù)排水管網(wǎng)主要節(jié)點(diǎn)之間或排口出水的污染物濃度對(duì)比,快速確定需要檢測(cè)的排水管網(wǎng)和定位附近需要排除的污水來源。根據(jù)調(diào)查內(nèi)容,制定“一廠一策”系統(tǒng)化解決方案,是水環(huán)境系統(tǒng)提質(zhì)增效的主要途徑;同時(shí)通過制定長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)評(píng)估方案、治理方案和綜合監(jiān)督方案,形成長(zhǎng)久管理模式,是提質(zhì)增效的根本。