大余縣“四個推進”鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

鄒昌健 李志鋼

“十三五”期間是大余縣決戰脫貧攻堅、決勝全面小康取得歷史性決定性成就的5年,特別是2020年脫貧攻堅戰全面收官之年,大余縣2.7萬名貧困人口、22個貧困村如期全面脫貧。2021年是“十四五”開局之年,也是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的關鍵之年,大余縣聚焦政策措施、產業發展、發展動力、工作機制,以“四個推進”促有效銜接。

推進政策措施銜接

全面梳理現行的脫貧攻堅政策,構建“特惠+普惠”均衡轉換的政策體系,推動脫貧攻堅期間向貧困戶、貧困村傾斜實施的產業、就業、低保、醫療、教育、信貸等特惠性政策,轉向所有農村居民、行政村的普惠性享受。比如:信貸扶持方面,推出了“農業產業振興信貸通”,脫貧戶和邊緣戶仍然可以申請5萬元的全額貼息貸款,一般農戶也可以按央行發布的LPR利率申請5萬元的50%貼息貸款,目前該政策已惠及1000余戶脫貧戶(邊緣戶)和3000余戶一般農戶。對脫貧戶、脫貧村在中央設立的5年過度期內,繼續給予必要的政策扶持、資金扶持、項目扶持,以鞏固脫貧成果。重點聚焦“兩類人員”,在監測期內給予脫貧戶享受同等的政策措施,防止規模性防貧現象發生。尤其是開展了“防貧保”項目,重點關注“兩類人員”,對因災、因學、因病等可能會出現致貧返貧的,通過保險賠付降低致貧返貧風險。

推進產業發展銜接

立足資源稟賦和產業優勢,將扶貧產業與產業振興同步統籌規劃發展,實現抓產業促脫貧促振興。繼續推進“五個一”產業扶持模式和“一領辦三參與”產業合作形式,鞏固拓展現有的121個扶貧產業基地。2021年計劃投入產業扶持資金5000余萬元,實施產業項目40個。突出臍橙、蔬菜、油茶等主導產業和當地的特色種養產業,發展農產品精深加工,帶動特色產業深度開發,提高農產品附加值。培育發展稻蝦、毛竹、中藥材、檳榔芋、食用菌、紅糖等新產業。充分挖掘各地農業休閑、觀光、康養功能,積極發展新業態,加快形成種養加一體、產供銷結合、一二三產融合發展的產業發展體系。結合“旅游+”產業,突出燙皮餐飲特色,重點打造“燙皮小鎮”。突出花卉特色,重點打造“花藝小鎮。

推進發展動力銜接

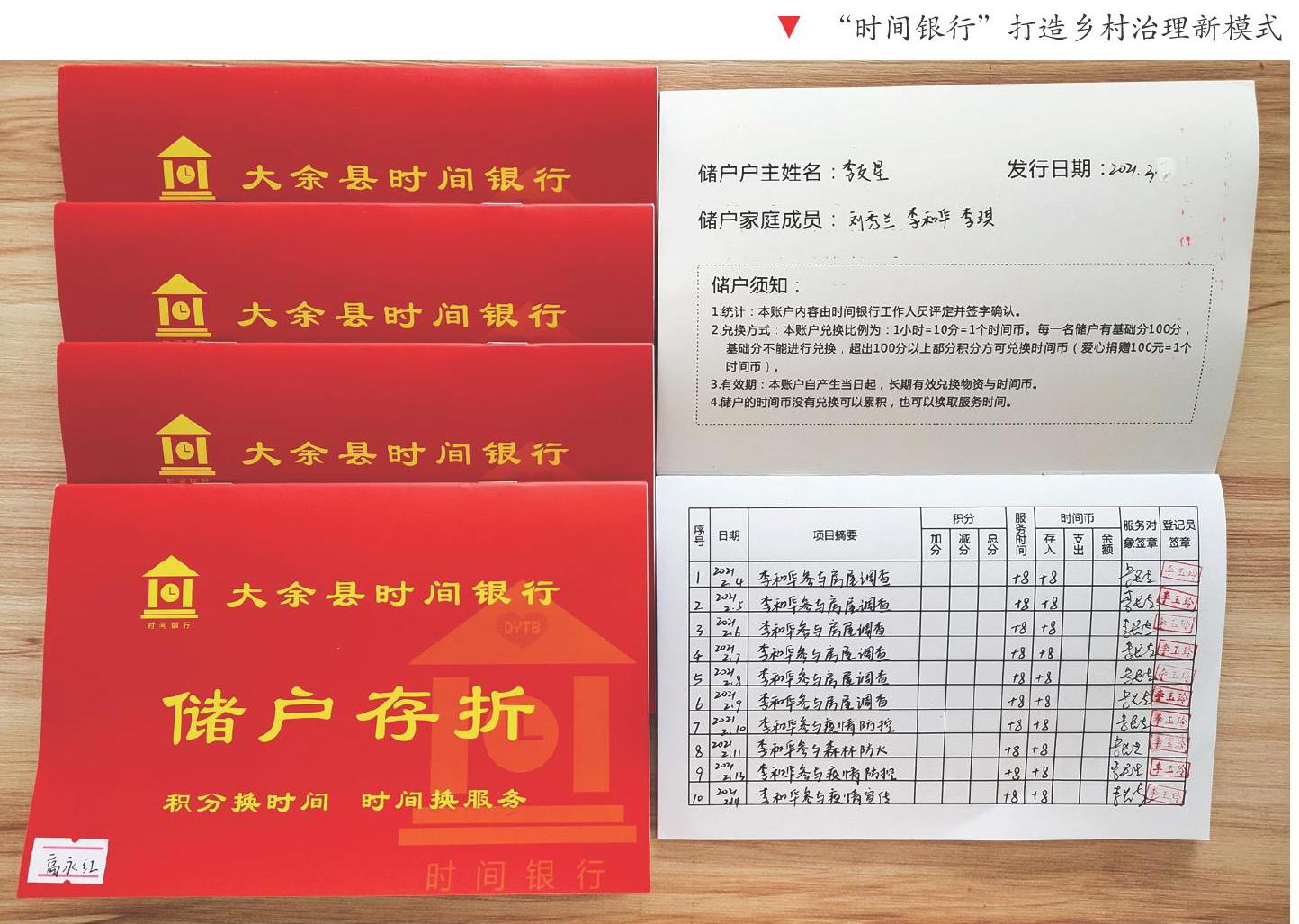

堅持把脫貧攻堅、鄉村振興和扶智扶志相結合,培育群眾自力更生的內生動力,引領帶動鄉風文明。以“新時代文明實踐中心”為載體,組織發動黨員、鄉賢、后備力量、熱心群眾等力量參與村級事務。以全國鄉村治理試點縣為契機,建立“時間銀行”模式,以“時間換積分,積分換服務”方式激勵群眾參與鄉村治理基層自治,打造“我為人人,人人為我”服務新模式。培育新鄉賢文化,引導農民向上向善、孝老愛親、重義守信、勤儉持家。開展“贛南新婦女”文明創建等系列活動。加強農村普法教育,建立完善“一村一法律顧問”制度,推進農村“雪亮工程”建設,做實“客家矛盾客家調”工作。持續整治高價彩禮、厚葬薄養、不敬不孝、迷信賭博等陳規陋習。

推進工作機制銜接

以脫貧攻堅為新起點,同步將脫貧攻堅的領導體系、責任體系“無縫對接”至鄉村振興,實現兩者同頻共振、雙向發力。繼續推進縣鄉村“三級”書記抓鄉村振興、行業部門各負其責的責任體制。縣、鄉、村三級扶貧機構全部轉換為鄉村振興機構,縣扶貧辦轉為鄉村振興局、鄉(村)扶貧工作站(室)轉為鄉村振興工作站。繼續落實第一書記、工作隊駐村幫扶機制,原有的扶貧駐村工作隊全部轉為鄉村振興工作隊。對鞏固脫貧攻堅成果任務重的村、鄉村振興重點村,按照脫貧攻堅期間貧困村的幫扶力度,優先申報省、市派單位掛點幫扶,縣級安排綜合實力較強的單位聯掛幫扶。

“脫貧摘帽不是終點,而是新生活、新奮斗的起點”。站在“十四五”的新起點,大余縣將實干擔當、勇毅篤行,鞏固拓展脫貧攻堅成果,邁步鄉村振興新征程。

作者簡介:鄒昌健,大余縣扶貧辦公室主任;李志鋼,大余縣扶貧辦公室干部。

責任編輯:邵猷芬