黑惡勢力“軟暴力”之實證分析及規制路徑

[摘要]“軟暴力”既與暴力行為具有同質性,又呈現出隱蔽性強、犯罪成本低、法律懲治難、認定標準模糊等特點,已成為黑惡勢力實施違法犯罪行為的重要手段。針對“軟暴力”犯罪懲治過程存在的認定難、界分難、表述難等問題,應結合組織形態、入罪條件、本質特征等,合理界分黑惡勢力及普通刑事案件中的“軟暴力”行為,并規范黑惡勢力案件中“軟暴力”的認定標準,在對“軟暴力”具體個罪深入剖析的同時,對裁判文書涉“軟暴力”實踐問題結合三種具體形態加以合理界分,為全面懲治“軟暴力”提供扎實的法律依據。

[關鍵詞]黑惡勢力“軟暴力”認定標準個罪分析

[作者簡介]石魏,北京市東城區人民法院刑事審判庭法官 (北京100007)

[中圖分類號]DF792[文獻標識碼]A[文章編號]1000-3541(2021)04-0085-09

2018年通過的《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)明確將“軟暴力”納入黑惡勢力整體規制體系,列為掃黑除惡的重點懲治內容。2019年通過的《關于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》),明確定義了“軟暴力”,對其常見表現形式、具體罪名、構成“軟暴力”犯罪的具體條件以及通過“軟暴力”手段實施違法犯罪的黑惡勢力犯罪組織的認定等進行了概括規定,并將“軟暴力”界定為與暴力、威脅并列的違法犯罪手段。然而,“軟暴力”的內涵具有多樣性、易變性,且形式上具有“溫和”性、危害后果難以估量性,導致實踐中存在取證難、認定難、懲治難[1]。

筆者在此以中國裁判文書網2016—2020年審結的1726件涉“軟暴力”黑惡勢力一審刑事案件為樣本,探討“軟暴力”犯罪的懲治困境并提出可行性應對舉措。

一、黑惡勢力“軟暴力”犯罪之實證分析

“軟暴力”是黑惡勢力實施違法犯罪行為的重要手段,如果任由其游離于法律制裁軌道之外,將嚴重影響法律的權威及公信力,嚴重影響黑除惡專項斗爭的成效。對1726份黑惡案件中涉“軟暴力”行為的裁判文書的實證分析表明,“軟暴力”案件呈現四個特點。

(一)“軟暴力”犯罪案件數量劇增,軟硬兼施成為常態

以硬暴力為依托的“軟暴力”,主要表現為圍而不打、打而不重、滋擾哄鬧、身心俱擾,不但限制當事人的人身自由、侵犯其財產權益,還擾亂社會秩序,影響生產、經營等。由于當前世界各國對有組織犯罪尤其是暴力犯罪,不斷加大打擊力度,采取零容忍的政策,黑惡勢力出于趨利避害的本能,為逃避打擊及增強隱蔽性,不斷對其行為手段進行調整。以“軟暴力”為主要手段既可增強其隱蔽性,從而游走在法律空白地帶,又可以較低的成本達到同樣的效果,尤其是軟硬兼施可最大限度地彰顯“軟暴力”與暴力的綜合破壞力,既可充分發揮暴力的強制力、威懾力,又可借助暴力的近期效應[1],通過“軟暴力”行為對被害人形成心理強制,成為黑惡勢力依賴的最為重要的犯罪手段之一。

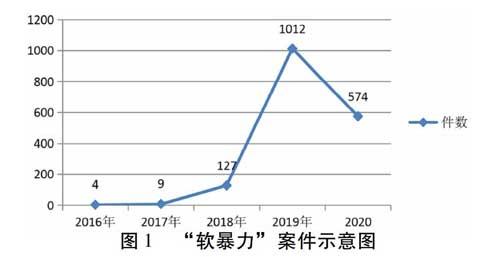

2018年《指導意見》出臺之前,“軟暴力”案件少、案情簡單、案由主要為敲詐勒索罪、強迫交易罪等財產型犯罪。2018年至今,案件數量顯著增加,罪名趨于多樣化、復雜化,其中,以“軟暴力”為主要犯罪手段的套路貸、“黑中介”、“黑導游”案件上升趨勢明顯。2016年,以“軟暴力”為主要手段的黑惡勢力刑事一審案件僅有4件,2017年為9件,2018年增加到127件,2019年劇增到1012件,2020年因疫情原因為574件(見圖1)。相對而言,軟硬兼施的案件數量多、金額大、案情復雜,2016年軟硬兼施(以“軟暴力”為主要手段)的黑惡勢力案件為2件,2017年為6件,2018年為74件,2019年為776件,2020年為467件。

圖1“軟暴力”案件示意圖

(二)非法牟利性強,觸犯罪名相對集中

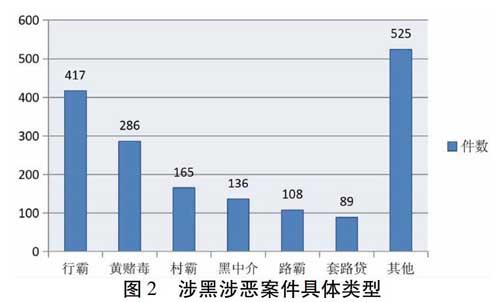

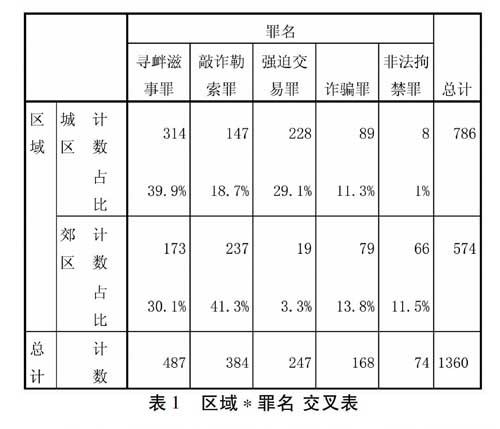

“軟暴力”手段多樣。可操作的判定標準的缺乏,導致黑惡勢力利用“軟暴力”不斷拓展領域、行業,由傳統的高利貸、賭博、色情行業,不斷向房地產、租賃、交通、旅游等領域、行業滲透(見圖2)。例如,高利貸、套路貸案件,由于存在借貸關系,被害人陷入思想誤區,認為在借貸關系中,欠債還錢,天經地義,而黑惡勢力以“軟暴力”手段實施侵害行為,如滋擾、哄鬧、糾纏等,難以收集證據及定性,致使此類案件多以民事糾紛結案。同時被害人擔心名譽受損、家人被打擊報復而多選擇息事寧人。在涉案金額方面,1726份樣本判決中涉案金額在1億元以上的為78件,3000萬元至1億元的為253件,1000萬元至3000萬元的為534件,500萬元至1000萬元的為592件,500萬元以下的為269件。在具體罪名方面,尋釁滋事案件最多,達到487件,其次為敲詐勒索、強迫交易案件,分別為384件和247件,再次為詐騙案件168件、非法拘禁案件74件,且城區數量多于郊區數量(見表1)。行為人實施的違法犯罪行為既包括滋擾、糾纏、哄鬧等,還包括聚眾造勢、威脅、辱罵等,且在實施犯罪過程中,手段交織使用,復合性、交叉性的違法犯罪行為對被害人形成心理強制、威懾,此類案件高達1094件,占案件數額的634%。

圖2涉黑涉惡案件具體類型

表1區域*罪名 交叉表

(三)法律存在懲治空白之處,司法裁量相差極大

“軟暴力”主要通過言語威脅、心理威懾、氛圍營造等對被害人施加心理強制,具有犯罪特征不明顯、危害后果難以量化、證據收集困難、罪名存在交織等特點。有意識地利用“軟暴力”手段對被害人實施心理威懾、強制的黑惡勢力組織成員,包括刑滿釋放人員、無業游民、當地地痞,他們不但具有較強的反偵查能力及犯罪能力,惡名遠揚,而且組織成員共同的經濟利益、共同的犯罪行為、共同的刑事責任將犯罪分子緊密聯系在一起,成為密切配合、相互掩護的利益共同體,導致通過“軟暴力”行為實施的違法犯罪口供獲取難、書證收集難、彼此印證難。

另外,在實踐中,不同司法機關在裁判過程中囿于各地經濟發展水平、社會穩定程度、看問題角度、指標體系、社情民意等,往往得出不同結論。有司法機關將“軟暴力”行為作為定罪情節予以認定,有司法機關將其作為量刑情節從重處罰,還有司法機關僅僅將其作為行政處罰情節加以考慮,亦有司法機關將其擱置,不予處理,司法裁判結果及案件數量相差極大。例如,有些省份目前“軟暴力”案件尚在個位數(寧夏2件,西藏4件,海南5件),有些省份則達數十件,甚至數百件。浙江省最多,高達212件,湖南省、安徽、江蘇省,分別為126件、118件、84件。各地對“軟暴力”犯罪的懲治力度差異明顯,嚴重影響司法裁判的統一性和權威性。

(四)“軟暴力”兼具顯性與隱性特征

“軟暴力”作為黑惡勢力實施違法犯罪的重要手段之一,一般不直接對被害人造成軀體創傷,主要通過語言威脅、滋擾、糾纏等相對隱蔽的方式,造成的危害后果難以量化、證據收集難,再加上法律對“軟暴力”的懲治存在空白之處,致使以“軟暴力”為主要手段的黑惡勢力犯罪隱蔽性強、欺騙性大,兼具顯性與隱性特征。“軟暴力”犯罪的顯性特征表現在通過直接對被害人實施糾纏、跟蹤、恐嚇等,從而對被害人形成心理強制;其隱性特征表現在黑惡勢力在一定區域或行業內通過多次實施違法犯罪行為,尤其是以血腥暴力手段直接施加于被害人,具有較大的影響力和威懾力。“軟暴力”借助暴力奠定的基礎和形成的組織影響力、強大的勢力、惡名,對被害人進行震懾,迫使其滿足黑惡勢力的無理要求。

二、懲治黑惡勢力“軟暴力”犯罪之困境

筆者通過對1726件“軟暴力”案件進行實證研究,發現司法機關在打擊“軟暴力”犯罪過程中,存在以下三類困境。

(一)“軟暴力”在黑惡勢力及普通刑事案件中的界限模糊

《意見》對“軟暴力”定義及類型進行了概括規定,但對其特征及認定標準缺乏具體規定,造成司法機關審判工作難點多、分歧大、裁判不一致,嚴重影響其公信力。對“軟暴力”本質的認定,存在不同觀點。有觀點認為,“軟暴力”本質上是暴力。盧建平教授指出,刑法中的“暴力”是最嚴格、最狹義的暴力,而“軟暴力”是暴力、威脅手段之外,與黑惡勢力犯罪中傳統有形物理力所實施的暴力相對應的新型暴力形式。也有觀點認為,“軟暴力”本質上屬于非暴力。黃京平教授指出,軟暴力可以區分為黑社會性質組織的軟暴力、惡勢力的軟暴力以及普通刑事案件的軟暴力,軟暴力不是黑惡勢力獨有的、特定的違法犯罪手段,而是具有普適性,適用于所有符合特定罪名構成要件的行為主體[2]。

事實上,“軟暴力”僅僅是一種違法犯罪的行為手段,無論是黑惡勢力還是普通犯罪分子均可以采用,只不過黑惡勢力中的軟暴力行為與普通刑事案件中的軟暴力行為在組織形態、入罪條件、本質要求等方面存在一定差異。本質上,“軟暴力”作為一種行為手段,既可作為黑惡勢力的事實基礎,也可作為具體罪名的構成要件要素。與暴力性手段相比,“軟暴力”手段相對“溫和”、危害性相對較低,但黑惡勢力之“軟暴力”,其造成的危害與暴力造成的危害后果具有相當性、等值性[3],故“軟暴力”相對于普通暴力犯罪要求具有更加嚴苛的入罪條件,即有足夠高的危害性,達到與暴力行為相當的危害程度;而普通刑事案件中的“軟暴力”行為只要滿足個罪構成要件即可。另外,黑惡勢力中的“軟暴力”行為既可構成犯罪,也可構成違法;而普通刑事案件中的“軟暴力”行為構成的必須是犯罪。但問題是單獨的“軟暴力”行為的危害程度缺乏具體量化標準,在黑惡勢力及普通刑事案件中的界定、區分界限模糊,導致實踐中飽受爭議。

(二)“軟暴力”證據呈現“三難”:收集難、量化難、證明難

經過三年掃黑除惡專項斗爭的集中打擊,浮在面上的涉黑涉惡違法犯罪得到有效遏制,但沉在面下的則呈現犯罪手段“軟暴力化”、犯罪目的“逐利化”、犯罪形式隱蔽化和蔓延化的特點。例如,黑中介以“軟暴力”為主要手段脅迫租戶退租或額外交納費用,這一非法牟利行為嚴重侵害租戶的人身、財產安全,擾亂了房屋租賃市場經營秩序,但該行為具有隱蔽性強、欺騙性大等特點,且以“軟暴力”為主要行為手段,危害后果難以量化、導致發現難、定性難、懲治難。“軟暴力”手段相對“溫和”,即使對被害人施加暴力,程度也相對較低,一般不會造成可觀可感的軀體創傷[4],且犯罪手段相對隱蔽[5],采取能嚇不罵、能罵不打、能打不傷、能傷不重的策略逃避偵查,造成此類案件證據難以收集。同時黑惡勢力組織龐大、影響力大,致使被害人不敢、不愿報案、作證,導致證據收集難。

另外,“軟暴力”對被害人的形成心理威懾和強制缺乏具體的量化標準,如心理是否受到強制、受到強制的程度等,存在危害后果難以量化、因果關系難以證明、懲治存在盲區等問題。

(三)裁判文書涉及“軟暴力”的表述存在爭議

《指導意見》明確規定,黑惡勢力嚴重危害社會,必須毫不動搖地予以依法嚴懲,在偵查、起訴、審判、執行各階段,運用多種法律手段全面依法從嚴懲處。但在實踐中,部分裁判文書對黑惡勢力軟硬兼施的犯罪僅評價其暴力行為,還有部分裁判文書將“軟暴力”僅作為量刑情節或行政處罰情節加以考慮。

而在本院認為部分,存在對“軟暴力”爭議不予評析,缺乏釋法析理、理由闡述,致使控辯焦點缺乏重心,導致對“軟暴力”行為無法專門評價。尤其是公訴機關未指控黑惡勢力及“軟暴力”犯罪的情形,可否認定為黑惡勢力及構成何種具體罪名在實踐中爭議較大。導致此類問題出現的根本原因在于,我國刑事立法缺乏對“軟暴力”認定標準、入罪要素、行為特征的具體規定。以“軟暴力”為主要手段可否構成黑惡勢力犯罪以及構成何種具體犯罪缺乏細化規定,導致各地司法機關基于當地的社情民意、指標體系、懲治力度等作出不同的處置,導致對黑惡勢力的裁判結果相差極大,嚴重影響司法適用的規范性和統一性。 三、完善懲治黑惡勢力“軟暴力”犯罪之具體路徑 (一)對黑惡勢力及普通刑事案件中的“軟暴力”予以準確界分及認定

1準確界分黑惡勢力及普通刑事案件中的“軟暴力”行為

(1)組織形態不同。組織性是黑惡勢力的典型特征之一,具體表現為三人以上結成較為穩定的組織形式,由糾集者或首要分子統籌全局,組織、領導組織成員實施有規劃、有預謀的違法犯罪行為,通過群體性、規模性的集體行動以營造更大的心理強制力和威懾力,從而對被害人造成的心理強制,且黑惡勢力犯罪中的“軟暴力”造成的影響具有多重性,不僅侵害具體的被害人,還通過組織性的行為將其影響力、強大勢力展示給不特定的公眾,使其感受到黑惡勢力的強大破壞力、影響力,從而不敢、不能反抗;而普通刑事犯罪中的“軟暴力”造成的影響具有單一性,主要系針對特定被害人產生影響,不足以對不特定的公眾產生震懾、心理強制。

(2)入罪條件存在差別。在普通刑事案件中,具體罪名的認定條件具有明確規定,只有在滿足入罪條件的情況下,方可對其予以處置;但在黑惡勢力犯罪案件中,鑒于黑惡勢力的嚴重社會危害性,其通過有組織、有規劃、有預謀的實施違法犯罪行為造成的危害后果相對于普通刑事案件更為嚴重、更加惡劣,故對其懲治要體現從嚴懲治精神,具體而言,在某些黑惡勢力犯罪案件中,立法及司法解釋明確規定黑惡勢力實施的某些犯罪行為可以低于普通刑事犯罪的入罪標準,以體現對黑惡勢力從嚴懲治的精神。《人民法院量刑指導意見》規定,對于帶有黑社會性質或地方惡勢力性質進行敲詐勒索犯罪、聚眾斗毆犯罪和尋釁滋事犯罪的,量刑時可增加基準刑的10-30%;2013年4月23日最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第四條規定,以黑惡勢力名義敲詐勒索的,“數額較大”標準可按照第一條規定標準的50%確定;“數額巨大”、“數額特別巨大”可按照第一條規定標準的80%確定。

(3)構成要件中所起作用不同。在黑惡勢力犯罪案件中,“軟暴力”既可作為認定黑惡勢力的行為手段,也可作為具體罪名的客觀行為,既可作為定性手段,也可作為量刑情節;而普通刑事案件中的“軟暴力”行為系作為個罪定性行為出現,審判人員需結合案件的具體情況,如案發時間、地點、侵害對象、危害后果等,綜合判定危害程度,進而判定其是否構成犯罪、構成何種犯罪,從而對其準確加以處置。

(4)是否具有為非作惡、欺壓百姓不同。黑惡勢力犯罪案件中,犯罪分子利用“軟暴力”手段,對不特定被害人持續、頻繁地進行滋擾、糾纏等,具有為非作惡、欺壓百姓的典型特征,致使被害人深受其害,不僅身心俱疲,還可能影響當地相關領域或行業的社會秩序、管理秩序,致使群眾對公權利的信任感嚴重下降;而普通刑事犯罪中的“軟暴力”行為,雖然亦會侵害被害人的人身權、財產權,但不會對周邊群眾造成嚴重影響,難以形成為非作惡的社會共識。

2明確黑惡勢力案件中“軟暴力”的認定標準

“軟暴力”作為一種新型的違法犯罪手段,既可以構成黑惡勢力犯罪,又可以成為普通刑事犯罪的手段之一,鑒于我國刑事立法、司法解釋及《意見》關于“軟暴力”的規定較為粗疏、原則,導致哪些行為應認定為惡勢力中的“軟暴力”行為,哪些行為屬于普通刑事案件中的具體行為,缺乏客觀、明確的認定標準,極易導致認定錯誤或同案不同判現象的發生。為準確懲治惡勢力中的“軟暴力”行為,必須明確“軟暴力“認定標準。

筆者認為,惡勢力中“軟暴力”的認定,應結合以下四方面加以判定。

其一,針對不特定被害人實施不直接造成軀體損害的特定行為。“軟暴力”行為具有獨特性、“溫和”性,滋擾、糾纏、哄鬧等行為既可對被害人施加一定的心理壓力,又不會造成直接、明顯、嚴重的軀體傷害。具體表現為跟蹤貼靠、揭發隱私、惡意舉報、非法侵入他人住宅、拉掛橫幅等的行為,不直接對被害人采取暴力手段,而是以組織的影響力、行為方式的多樣性、危害結果的持續性和連續性對被害人形成心理強制。如果行為人以一定的惡害通報被害人,無論該惡害是否具有明確的內容、恐嚇程度、實施時間、方式,只要依據一般人的判斷標準,根據常理、社會經驗、通常做法等,能夠判斷出惡害具有可行性、可能性,即可認定為“軟暴力”的手段行為。此外,不造成明顯、嚴重的軀體傷害,并不排除施加輕微暴力或對物施以暴力,借以對被害人施加壓力、形成心理強制。實踐中,“軟暴力”侵害對象具有不特定性,每個人都可能成為潛在的受害者,表明行為人主觀惡性極深、社會危害極大。

其二,具有隨時適用暴力的可能性[6]。“軟暴力”可能構成的具體罪名,包括強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。但無論是強迫交易罪的“威脅”、尋釁滋事罪的“恐嚇”,還是敲詐勒索罪的“威脅、要挾”、非法拘禁罪的“其他方法”,雖然沒有直接訴諸暴力行為,但并不表明不含有暴力因素或使用暴力的可能。例如,在強迫交易罪中,以含有輕微暴力的行為對被害人進行壓制、脅迫意圖交易,在沒有達到被害人不能反抗、不足以構成搶劫罪的情況下,以強迫交易罪對其定性是應有之意。黑惡勢力雖可以“軟暴力”為主要手段構成,但暴力手段對“軟暴力”具有決定性、支配性的保障作用及影響力、作用力。“軟暴力”以暴力形成的短期效應為依托,借助犯罪組織的強大勢力及影響力來達到對被害人形成心理強制、威懾的效果,其行為雖有別于暴力手段的“豪奪”,表現為“巧取”,但本質相同、危害性相當。如果被告人僅僅實施“軟暴力”,且不以硬暴力作為支撐,則其在一定區域內難以形成迫使絕大多數老百姓心生恐懼的壓力感、緊迫感、恐懼感,故“軟暴力”需以暴力為基礎和保障。

其三,通過組織性、群體性的具體行為加以實施。“軟暴力”作為與暴力、威脅相提并論的行為手段,為了達到同樣的社會效果,行為人需結成較為穩定的組織,通過頻繁、持續性的特定行為對犯罪對象進行侵害(單個“軟暴力”行為的危害性相對較輕,但通過黑惡勢力群體性、組織性的行為,則可顯著升級其危害性、破壞力),足以達到使他人產生恐懼、恐慌進而形成心理強制,或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產安全的程度。對此,《意見》明確規定,由多人實施的,編造或明示暴力違法犯罪經歷進行恐嚇的,或者以自報組織、頭目名號、統一著裝、顯露紋身、特殊標識以及其他明示、暗示方式,足以使他人感知相關行為的有組織性的,應當認定為“以黑惡勢力名義實施”。這一規定表明,“軟暴力”要求具有一定的組織性,且其對被害人造成的影響足以達到與暴力行為同等的惡劣程度。

其四,造成一定嚴重程度的危害后果。“軟暴力”以暴力的現實可能性為基礎[6],依托犯罪組織的勢力、影響力,對不特定被害人造成隱形脅迫,達到抑制他人反抗、強制他人心理、促使他人恐懼等,從而達到與暴力手段同樣的社會效果。對之應結合侵害對象及其數量、違法犯罪次數、違法犯罪手段、違法犯罪規模、人身損害后果、經濟損失數額、違法所得數額、引起社會秩序混亂的程度以及對人民群眾安全感的影響程度等因素綜合把握。例如,北京市第三中級人民法院審理的被告人商彬彬敲詐勒索案參見北京市朝陽區人民法院(2019)京0105刑初489號刑事判決書、北京市第三中級人民法院(2019)京03刑終809號刑事裁定書。,商彬彬在十個月時間內實施了數十次滋擾、哄鬧、堵鎖眼、強吃強住等行為,致使部分被害人被迫賣房還“債”、部分被害人被迫搬離、部分被害人有家難還,當地群眾怨聲載道,嚴重地影響了當地的營商環境及群眾的滿意度、信任感。

實踐中,行為人針對的對象既可以是具體被害人,也可以是社會管理秩序、經濟秩序等,對財產的暴力行為亦可以促使被害人產生恐懼、恐慌,進而形成心理強制。雖然不像暴力行為造成的危害后果那么直接、明顯,但其造成的心理恐懼同樣具有嚴重的社會危害性。暴力好比硬傷、外傷,而“軟暴力”造成的是內傷,對被害人的精神損傷,對社會機體、政府治理、司法權威等造成的損害更加深刻,更為持久,也更難以治愈[6]。

(二)黑惡勢力以“軟暴力”為主要手段的個罪分析

“軟暴力”行為是黑惡勢力實施違法犯罪行為的重要手段之一,判斷其是否構成犯罪、構成何罪需結合犯罪具體特征及個罪門檻具體判定,需要說明的是,鑒于“軟暴力”行為的嚴重危害性及危害結果的難以預測性、估量性,立法對“軟暴力”的懲治門檻較低,以體現、滿足對黑惡勢力從嚴懲治的精神和需求:

(1)以“軟暴力”方式犯強迫交易罪。根據《意見》第5條的規定,采用“軟暴力”手段,使他人產生心理恐懼或者形成心理強制,屬于《刑法》第二百二十六條規定的“威脅”,同時符合其他犯罪構成要件的,以強迫交易罪定罪處罰。此規定表明“軟暴力”行為與威脅存在重合性、包含性,“軟暴力”相對于威脅而言,其范圍更廣、危害性相當,可以作為基本手段實現強迫交易罪所欲實施的犯罪目的,且鑒于“軟暴力”行為缺乏精確的評估體系,危害后果在某種程度上更為嚴重,故以“軟暴力”手段可以構成強迫交易罪。

(2)以“軟暴力”方式犯尋釁滋事罪。根據《意見》第5條的規定,采用“軟暴力”手段,使他人產生心理恐懼或者形成心理強制,屬于《刑法》二百九十三條第一款第(二)項規定的“恐嚇”,同時符合其他犯罪構成要件的,以尋釁滋事罪定罪處罰。《意見》還強調,《關于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條到第四條中的“多次”一般應當理解為二年內實施尋釁滋事行為三次以上。三次以上尋釁滋事行為既包括同一類別的行為,也包括不同類別的行為;既包括未受行政處罰的行為,也包括已受行政處罰的行為。筆者認為,此界定模式表明對犯罪分子的懲治要在罪刑法定的框架內實施,將“軟暴力”作為個罪構成要件中的客觀行為進行單獨評價,符合對黑惡勢力既“打早打小”又“打準打實”的掃黑除惡政策總要求。另外,要求“三次行為”包括未受行政處罰行為的規定,在一定程度上屬于擴大解釋,放寬了入罪門檻,以體現更加嚴厲地打擊以“軟暴力”手段實施的尋釁滋事行為。在實踐中,對索取合法債務或因家庭等原因而實施的“軟暴力”行為,則應保持謙抑精神,畢竟此類行為危害后果具有一定的空間、范圍限制,且當事人基于合理或正當意圖,主觀惡性較小,社會危害不大,與掃黑除惡從嚴懲治的精神不符,對其不能拔高處理。

(3)以“軟暴力”方式犯非法拘禁罪。《意見》第6條規定,有組織地多次短時間非法拘禁他人的,應當認定為《刑法》第二百三十八條規定的“以其他方法非法剝奪他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持續時間在四小時以上,或者非法拘禁他人累計時間在十二小時以上的,應以非法拘禁罪定罪處罰。《意見》并未明確規定“軟暴力”手段是否屬于非法拘禁罪中的“其他方法”。筆者認為,非法拘禁罪要求非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由。“軟暴力”依托暴力行為的潛在威脅、犯罪組織的影響力,其對被害人形成的影響足以限制被害人的人身自由,影響其正常的生活、工作等,可以達到暴力行為同樣的社會效果,從而實質性地實現剝奪被害人人身自由的結果。在實踐中,為索取非法債務或其他目的而強行將被害人拘禁、限制其人身自由,可以構成非法拘禁罪。雇傭、指使他人以“軟暴力”手段對被害人人身自由進行限制,實施者構成非法拘禁罪的實行犯,而指使者應當以共犯中的教唆犯加以懲治。

(4)以“軟暴力”方式犯非法侵入住宅罪。《意見》第7條規定,以“軟暴力”手段非法進入或者滯留他人住宅的,應當認定為《刑法》第二百四十五條規定的“非法侵入他人住宅”,同時符合其他犯罪構成要件的,應當以非法侵入住宅罪定罪處罰。住宅作為公眾隱私及安全保障的最后場所,如果放任犯罪分子自由出入,將嚴重影響被害人的心理穩定感、安全感和信任感,故《意見》明確規定,以“軟暴力”手段實施非法侵入行為是構成非法侵入他人住宅罪的重要手段之一。

(5)以“軟暴力”方式犯敲詐勒索罪。《意見》第8條規定,以非法占有為目的,采用“軟暴力”手段強行索取公私財物,同時符合《刑法》第二百七十四條規定的其他犯罪構成要件的,應當以敲詐勒索罪定罪處罰。《意見》還強調《關于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》中“二年內敲詐勒索三次以上”,包括已受行政處罰的行為。該規定表明了立法對“軟暴力”行為的從嚴懲治精神,“軟暴力”實施的觸犯行政法的行為系整體違法犯罪行為的一部分,可以統一對一定區域或行業的被害人、社會秩序、經濟秩序造成侵害,形成惡劣影響,并實現其攫取經濟利益的非法目的。

(三)對裁判文書涉“軟暴力”問題的具體應對

筆者認為,對裁判文書涉黑惡勢力及“軟暴力”的具體問題,應根據具體情況區別對待。

其一,對于偵查機關未在起訴意見書中明確“軟暴力”的案件。筆者認為,公訴機關履行職責,應當以事實為根據,以法律為準繩,秉持客觀公正的立場,依法、獨立行使其公訴權。對偵查機關移送審查起訴的案件,應在充分考慮案件事實、相關證據的基礎上作出獨立的判斷,如果發現雖然有“軟暴力”犯罪的嫌疑但存在事實不清、證據不足或者無法排除合理懷疑的情況下,應當提出具體書面意見,連同案卷材料一并退回公安機關補充偵查,要求偵查機關在一定期限內補充偵查相關證據材料,如“軟暴力”的行為方式、侵害對象、持續時間、組織形態、危害后果等;對確屬事實清楚,證據確實、充分或經補充偵查后達到此標準的“軟暴力”犯罪案件,在提起公訴時應對“軟暴力”涉及的事實予以表述,如果經補充偵查仍無法查清涉“軟暴力”的相關犯罪事實,則不能在起訴書中予以指控;審判機關在審理期間發現存在“軟暴力”犯罪嫌疑,可以建議公訴機關追加起訴、補充證據,人民檢察院不同意或者在七日內未回復意見的,人民法院不應將未指控的犯罪事實認定為“軟暴力”犯罪,僅可就起訴書指控的犯罪事實依照相關規定作出判決、裁定。另外,在以“軟暴力”為主要手段構成的惡勢力案件中,如果公訴機關僅指控犯罪事實而未指控惡勢力的情形,僅可就“軟暴力”行為予以評價,并可將暴力行為變更為“軟暴力”行為,或將“軟暴力”行為變更為暴力行為,亦可變更罪名,但不得將其直接認定為惡勢力犯罪。

其二,對于公訴機關指控以“軟暴力”為主要手段的惡勢力案件。筆者認為,法院在經審理查明及本院認為部分均應予以表述,并結合具體事實、被告人辯解、辯護人辯護意見,有針對性地予以闡釋、評析、回應。惡勢力不是獨立的罪名[8],系作為量刑考量的因素之一,無論是作為構成違法犯罪的具體事實,還是作為影響量刑的具體情節,均會加重被告人的刑責[9]。為了降低刑事責任,被告人通常會否定公訴機關對其關于惡勢力的指控,尤其是以“軟暴力”為主要手段構成的惡勢力案件,鑒于危害后果難以量化、行為手段具有隱蔽性、欺騙性,導致證據收集及具體個罪認定困難,故被告人及其辯護人會提交相關證據予以反駁。根據刑事訴訟法第198條的規定,法庭在審理過程中,對與定罪、量刑有關的事實、證據應當進行調查、辯論。因惡勢力的認定直接關系到被告人的刑罰輕重及涉案財產的處置,故控辯雙方對此均極為重視。若裁判文書對法庭調查、辯論的重點內容不予回應、表述,則既無法彰顯法律的公信力和明確性,也無法達到事實清楚,證據確實、充分的證明標準,難以彰顯刑事裁判法律效果和社會效果的統一。對于控辯雙方提出的事實證據爭議,應當在裁判文書中寫明,對此最高院亦有明確規定最高人民法院《人民法院辦理刑事案件第一審普通程序法庭調查規程(試行)》第51條明確規定:對于控辯雙方提出的事實證據爭議,法庭應當當庭進行審查,經審查后作出處理的,應當當庭說明理由,并在裁判文書中寫明;需要庭后評議作出處理的,應當在裁判文書中說明理由。。黑惡勢力作為控辯雙方爭議的焦點,“軟暴力”作為實施違法犯罪行為的具體手段[10],直接關系個罪的認定及黑惡勢力的成立與否,屬于辯護意見的重要組成部分。既然公訴機關將以“軟暴力”為主要手段構成的黑惡勢力作為起訴的一部分,那么,它就負有舉證責任,而審判機關無論是采納還是排除,均需依據相關證據予以說明,并對被告人及辯護人的辯解及辯護意見予以評析回應。

其三,對于公訴機關未指控“軟暴力”的案件。筆者認為,“軟暴力”作為客觀行為的一部分,是犯罪事實的實施者采取的具體手段,即使公訴機關未予以指控,審判機關對于犯罪事實系實質審查、全面審查,如果通過舉證、質證,能夠證實被告人采取的具體行為包括“軟暴力”,而公訴機關未予指控的情況下,要根據具體情況而定,如果公訴機關將本質上系以“軟暴力”為主要手段構成的犯罪事實起訴到法院(起訴書中將之表述為暴力行為,作為構成個罪及犯罪事實的基礎),則法院可以對“軟暴力”構成的事實予以評價,無論是作為定性情節,還是量刑情節,均可作為從嚴懲處的依據。如果公訴機關指控此罪,但“軟暴力”行為構成彼罪,法院可變更罪名予以評價;如果公訴機關對“軟暴力”行為構成的犯罪事實沒有指控,依據不告不理的原則,法院裁定文書中則不應對其予以表述、認定。

總之,雖然相對于通過有形物理力直接作用于犯罪對象的暴力手段,“軟暴力”的暴力色彩有所降低、強度有所軟化,但并不意味其危害性的降低。“軟暴力”與暴力行為具有同質性、危害相當性,對被害人的精神損傷更為持久,也更難以治愈[11],是黑惡勢力游走在法律邊緣、規避法律監管的伎倆[12],在“軟暴力”適用比例不斷攀升、危害不斷加劇的背景下,應加強對“軟暴力”的懲治,在遵循刑事政策導向的基礎上,正確處理“軟暴力”在黑惡勢力及普通刑事案件中的界分,建立統一的司法裁判標準,為“軟暴力”犯罪的準確、依法處置奠定扎實的法律基礎。

[參考文獻]

[1]石魏,王楊 惡勢力的準確認定[J]人民司法,2019(14)

[2]黃京平軟暴力的刑事法律意涵和刑事政策調控[J]新疆師范大學學報,2019(6)

[3]黃京平黑惡勢力利用“軟暴力”犯罪的若干問題[J]北京聯合大學學報,2018(2)

[4]石魏,魏煒對黑惡勢力中“軟暴力”的行為梳理及辨析[N]人民法院報,2020-12-5(5)

[5]張向東當前中國黑惡勢力犯罪的基本態勢[J]人民司法,2018(25)

[6]盧建平軟暴力犯罪的現象、特征與懲治對策[J]中國刑事法雜志,2018(3)

[7]陳毅堅軟暴力刑法性質的教義學展開[J]中國刑事法雜志,2020(4)

[8]韓冰涉黑涉惡違法犯罪的司法認定與防控路徑[J]法律適用,2020(8)

[9]彭新林論“套路貸”犯罪的刑事規制及其完善[J]法學雜志,2020(1)

[10]陳興良論黑社會性質組織的行為特征[J]政治與法律,2020(8)

[11]周光權黑社會性質組織非法控制特征的認定[J]中國刑事法雜志,2018(3)

[12]丁國強掃黑除惡是推進國家治理現代化的關鍵一役[N]人民公安報,2018-2-4(3)

[責任編輯錢大軍]