以教學實踐能力為核心的師范生鋼琴課程改革實踐*

李曉瑩

(重慶人文科技學院,重慶 401573)

《義務教育音樂課程標準(2011年版)》要求中小學音樂教師以培養學生的音樂感知力、音樂欣賞能力、音樂表現能力及音樂創造力為目標。隨即對音樂師范生教學的綜合能力要求也越來越高。作為合格的師范生需要有良好的專業技術能力、課堂的應變能力、學科的思辨能力以及課堂表達的能力。鋼琴學科作為師范生專業技術的一部分,如何將這門樂器以一種開放的、靈活的、即興的方式運用于課堂一直都是師范生培養的重難點。

一、中小學音樂課堂中鋼琴的作用

(一)呈現作品

關于鋼琴在中小學課堂上的主要功能體現在展示經典鋼琴作品、改編其他鋼琴作品以及中外交響樂團作品縮編上。課堂上呈現作品方式主要通過音頻或教師演奏,能力較強的教師可以利用鋼琴的特點來對作品進行拆解,從而對各方面音樂要素進行靶向性、精確性地講解,讓學生對作品的創作過程有更深層的理解。

(二)創作與改編

鋼琴在中小學課堂中常被視為創編音樂工具使用。在創作方面,鋼琴可以根據教材中某一章節的音樂要素知識點進行即興創作,如課堂上講授三連音知識點時,可以根據三連音節奏即興創作夜曲、船歌、爵士樂等曲目。在改編方面,鋼琴可以將其他器樂曲改編成鋼琴曲,也可以將已有的鋼琴曲目改變其音樂風格。

(三)伴奏樂器

鋼琴較多以合作與伴奏形式出現在中小學課堂。作為伴奏樂器,教師需要通過鋼琴來展現旋律的文化特征,同時需要時刻關注合作者的情緒、能力等問題。在專業技能方面,需要教師有扎實的專業理論基礎及演奏技能基礎,和聲的使用是否合理,伴奏音型是否符合音樂的風格特征都決定著伴奏質量的好壞。

(四)情感樞紐

作為情感樞紐的工具,在前三節中無一不體現。在音樂審美中存在的聯覺對應,聽者通過強弱、高低、快慢來體會音樂表達的情緒。無論是創作、合作、改編還是獨奏,都是人對音樂語言以及對各類音樂要素理解、重組和編創的過程。由此推斷,“創作思維能力”是師范生學習鋼琴專業技術的核心,因此對于音樂要素的學習及創作力的培養尤為重要。

二、我院音樂師范生的鋼琴學科教學情況

(一)鋼琴課程實踐情況

我院針對音樂師范生開設了專業主干課鋼琴I—IV,從大一開始至大二結束,四個學期完成。專業主干課基本決定了音樂學專業鋼琴彈奏水平基準,同時也決定了即后專業拓展課課程開展質量的優劣。但從2015-2020年的專業主干課的考試測評來看,成績并不理想,大部分學生在大二下期呈平行或下滑趨勢。

(二)教學內容

關于專業主干課鋼琴I-IV,在四個學期教學時長中,大綱的內容共五個大章節,分別是基礎知識及演奏手型,音階、琶音及和弦的演奏技巧,雙音及跳音技巧、多種裝飾音的演奏技巧及踏板的運用及八度的演奏技巧。在整個鋼琴基礎教學過程中,教學內容以車爾尼練習曲的技術進階配以和弦連接練習為主。但重技輕藝的內容設置,并不會提升師范生的整體專業素養,同時也沒法將知識進行整合及運用。

(三)教學方法

我院以較傳統的鋼琴教學方法為主,重視彈奏、讀譜等技術,同時輔以I-IV-V-I和聲連接練習。但由于演奏曲目與和聲鏈接教授方式不同,導致學生沒有將知識進行融合和內化,反而使即興伴奏基礎板塊以一種附加的形式呈現。而音樂師范生而言,過于專業演奏化的教學讓學生無法將“鋼琴技巧”運用于課堂。

(四)教材使用

教材使用上,以傳統教材使用為主,教師選曲為輔。以車爾尼練習曲中的技術進階作為教學的主線,配合復調、奏鳴曲、鋼琴基礎教程等類型教材使用。這些教材雖被稱為“經典”之作,但在學生培養上會存在審美單一,技術訓練單一,教學理念單一等問題。長期以此作為教學目標會導致學生鋼琴技術為何而生。

三、鋼琴課程改革實踐

針對所鋼琴I-IV課程開設所出現的一系列問題,課程改革實踐從分析、演奏技術、審美及分析的幾個維度出發。

(一)改革的方式與策略

1.以作品為基礎建立音樂要素分析能力

師范生的音樂分析能力,是順利開展教學活動的重要環節之一。在演奏作品時培養學生的“樂理”性思維,從局部到整體,有助于師范生養成分析習慣,將來靈活運用于課堂。分析從譜面局部的可視化信息開始,以《車爾尼練習曲849》第一條為例,前四小節的拍號、強弱、音高、節奏都預示了音樂的起伏與律動。其左手聲部的伴奏部分,前四小節成I、I、V、V的和弦順序排列,也預示其音樂從輕聲開始,在第三、四小節逐漸推進音量。最后,旋律部分是由六音一組的短小動機組成,塑造出了連綿起伏、一氣呵成的旋律形態。從段落或句法的信息開始,以一種拼圖式的方式,整合音樂的碎片化信息,那么音樂的美感便會油然而生。

由整體帶局部,是從音樂的整體結構出發,通過教師示范或聆聽音頻的方式,學生可以標記出作品的結構與句法,并把這些結構進行強弱、快慢、高低、情緒的比較。可以幫助學生有效地、完整地理解曲目。

2.通過旋律形態理解演奏技術

演奏技術源于音符的不同組成形式,分析其旋律形態則能更有效地掌握演奏技術。同樣以849的NO.1為例。第一到第四小節,其重復形態的動機,可以確定手所擺放的位置及演奏形式。由于強拍音都在小指上出現,為了增加其他手指向下的彈奏空間,可以讓小指單獨朝上發力,有利于五指發力的平衡。因此,正確的理解旋律形態有利于學生掌握演奏技術。

3.以音樂元素的組合形式認識音樂風格

每個時代或區域的音樂都有它特有的基因與特點。比如巴洛克時期的鋼琴音樂,以復調的形式的寫作,旋律以短小動機連續模進和重復為主,自我發展直至衰竭,一氣呵成。古典主義時期的音樂旋律也是以短小動機模進為主,但不同于巴洛克時期,以主調音樂為主,有明顯的句法與段落結構。隨著時間的推移及發展,主調和復調音樂的基因雖遺傳發展至今,但是其全音階、世界民族音樂調性、中國民族民間音樂等新的音樂元素不斷地融合,讓音樂的表達方式變得越來越多樣化。因此,以音樂元素的組合形式來了解音樂作品,有利于學生增強分析能力,累積審美經驗,提升各時代音樂風格的鑒賞能力。

4.提取作品伴奏輔之即興訓練

即興伴奏能力也可以視作編創能力,編創能力的養成需要長期的模仿經驗與素材積累。因此,通過經典作品累積素材和經驗,是即興伴奏學習重要途徑之一。比如提取849中第一條的伴奏,對旋律進行重新地編創,或者改變節奏創造出一首新的作品。這樣不僅學習了經典作品的伴奏經驗,同時有鍛煉了學生的編創能力。

在實施改革方案的同時,還結合了一系列輔助性手段來增強學生的學習動力。如讓學生進行自我評估,增加階段性測評、利用小組課講解理論知識點、分組學習等等。讓學生在提升專業技能的同時,學會為自己制定目標、整合知識點等等。建立良好的可持續學習的狀態。

(二)改革實驗數據分析

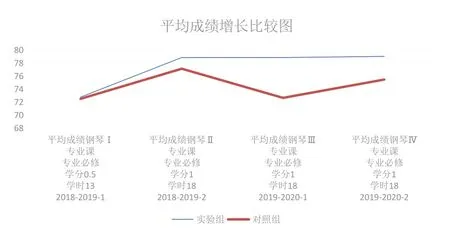

調研將2018級同一年級的3個班級所有學生共計105名學生作為實驗樣本,其中抽取11名學生作為實驗組,剩余94名學生作為對照組。從課程鋼琴I開始,實驗組與對照組平均成績相當,從課程鋼琴II開始采用不同教學方法實施課程改革實踐直到鋼琴IV課程結束,實驗組的成績一直呈穩步上升趨勢。如下圖:

從實驗結果來看,鋼琴課程改革的方式行之有效,相較于傳統的以技術為核心的教學方式,雖然學生的彈奏能力有所提高,但技術層面的提升只是單方面的,綜合能力的提升才能讓學生的學習能力得到長期的、可持續的發展。

四、鋼琴課程改革的意義與反思

課程改革從數據表面來看只是提升了學生的成績,但所給予學生及老師的能量遠不止如此。從學生層面出發,幫助他們養成了分析與思考的良好的學習習慣,在提升彈奏能力的同時,充分累積伴奏及編創的素材,在即興伴奏學習前打下夯實的基礎,與此同時還可以提升學生的分析、思辨、審美能力以及專業知識綜合運用的能力。從教師層面出發,向數據取經驗進行的課程改革,有利于教師及時調整教學策略,優化教學手段,讓教學于良性的、可持續發展的環境中不斷壯大。

在此次課程改革實踐中,并未完全解決學院鋼琴課程開設的所有問題。課程改革依舊建立在傳統教材使用以及教學大綱培養目標的基礎之上。同時沒有與其他相關專業學科進行關聯分析。但從學生成績、學生學習習慣養成、綜合能力提升方面來看,課程改革所用的方法及策略確實行之有效,無論如何都有利于音樂師范生的專業核心素質的提升。同時,也為鋼琴作為教學輔助的工具靈活展現于課堂打下夯實的基礎。